4KとHDRがもたらした革新のすばらしさを愉しめるテレビ

レグザ Z20X

4Kテレビ市場全体も成熟し、上位製品の技術がミドルクラス、あるいはエントリークラスにも徐々に投入され始めた。そして、求める品質、機能などによってラインアップが形成されてきた。こうした中で、今、極めて先進的な4Kテレビ向け半導体プラットフォームを投入したのが東芝の4K レグザ*1、そのフラッグシップである「Z20X」だ。

レグザ Z20X

このタイミングで新しい半導体プラットフォームを投入したのには理由がある。今、まさに映像技術のトレンドが大きく動き始めているところだからだ。“4K”というと、単にフルHDの解像度が縦横ともに2倍になっただけ……と捉えがちだが、実際には映像ソースの色再現域が大幅に拡がるという、テレビのカラー化が進んで以来の大きな変革期を迎えている。4Kと色再現域の拡大はセットで導入される。

そしてさらにもうひとつ、ハイダイナミックレンジ”HDR”というトレンドが始まろうとしている。HDRとは、これまで昔のブラウン管を元にした最大輝度の技術規格を革め、カメラが捉えている人間の眼の能力に近い明暗の表現幅をそのままテレビ(ディスプレイ)に伝える技術だ。テレビは映像ソースに含まれる広大なダイナミックレンジを、それぞれのディスプレイパネルが持つ能力いっぱいを使って表現する。

色表現と同じく、明暗の幅を拡げる取り組みもテレビ放送が始まって以来の変化だ。つまり、これまで解像度の向上という軸で進化してきた薄型テレビが、色再現域拡大とダイナミックレンジ拡大という、ブラウン管時代と比べて大きく進歩している要素を呑み込む形で大きく進化しているということだ。

単純化して語られる場合は、わかりやすく“解像度が高くなりました”と説明されることが多いが、“絵の質”という視点でみたとき、実は、色とダイナミックレンジによる違いが最も進化を感じられるポイントだ。言い換えれば、このふたつの要素を制するテレビこそが、もっとも新しい時代に適した製品といえる。

新しい4K レグザは、“解像度を高める”という方向に加えて、より良い広色域とHDRという4K放送や4K対応ブルーレイ(Ultra HD Blu-ray)が提供され始めた“現在”にターゲットを絞り、タイムリーに新しい技術を投入してきたのだ。

4K時代の最新映像エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」

東芝はレグザブランドが誕生前夜ともいえる2005年発売のZ1000シリーズに“メタブレイン・プロ”という、当時としては画期的な高画質映像処理LSIを搭載。階調情報の保護と、液晶パネルを意識したコントラストや色の補正、映像の多様なリアルタイム分析機能などを盛り込み、その後のテレビ向け映像エンジンのトレンドを生み出した。

その後は、階調保護や映像分析機能の強化と、分析結果を活用した動的な映像処理、それに今ではお馴染みとなった“タイムシフトマシン”と録画番組への簡単アクセス機能など、ひとつひとつ独自の付加価値を積み上げてきた。

4K時代にいち早く新映像エンジンを投入したのも東芝だったが、HDR時代到来が本格化した今年にも、3年の歳月をかけた新しいチップ「4KレグザエンジンHDR PRO」を開発した。長い間、レグザに搭載される映像エンジンの取材を続けてきたが、今回はメタブレイン・プロの再来ともいえる長足の進歩。HDR時代に、より踏み込んだ新画質への挑戦をしている。

Z20Xは通常の「4KレグザエンジンHDR」にプラスして「4KレグザエンジンHDR PRO」を搭載する

半導体技術の進歩に合わせ、徐々に進歩してきたレグザの搭載LSIだが、4KレグザエンジンHDR PROはコントラスト、色再現、超解像、ローカルディミング(バックライトの局所制御)など、この数年の間にある液晶テレビ画質の進化軸それぞれについて刮目の進歩を遂げた。

その大きな理由は、それぞれの映像処理の(処理能力向上に合わせての)改良もあるが、ノイズ処理能力が、あらゆる高画質処理を“より積極的に”行わせる鍵となり、Z20Xシリーズの画質を決定付けている。中でもわかりやすいのは、もっとも多く観るだろう、また店頭でも流れていることが多い地上デジタル放送の映像だ。

店頭では店頭映えするコントラストが強調された明るく鮮やかな映像モードになっている場合がほとんどだろう。この場合、どんなテレビも地デジ映像のノイズが目立つ。しかし、その中でも良く見ると、Z20Xはテロップ映像の輪郭周辺や細かなテクスチャにあるざわつきなどがよく抑えられていないだろうか。

地デジはビットレートが低い上、低ビットレートには比較的弱いMPEG-2が用いられていることもあり、デジタルノイズが非常に目立つ。こうした映像に画像処理を行うと、ノイズそのものを強調してしまう。しかも、HDR時代には映像全体の輝度差も、局所の輝度差も大きくなるため、ノイズはさらに目立つことになる。

かつては、素材の良さを活かすため、ノイズ処理は最低限にすべきという考え方が主流だった。現在でもUltra HD Blu-rayのような高品位映像ならば、同じことが言える。しかし、テレビ放送やネット配信は、より積極的にノイズ処理を行う必要がある。

今後、4K映像の時代にはHEVC(High Efficiency Video Coding) で15Mbps以下に圧縮された4K映像をテレビで見る機会も多くなるだろう。こうしたネット配信時代の画質を見据えれば、Ultra HD Blu-rayのような100Mbpsに達するビットレートの高品位映像をより美しく表示するだけでなく、圧縮ノイズが避けられない映像ソースにおいて、どこまで広色域・HDRが当たり前の高性能パネルの性能を引き出せるかがポイントとなる。

進化したノイズ処理が画質を次の次元へ

たとえばZ20Xの場合、HDR時代に対応するため、従来よりもバックライト制御の分割数を増やした上で、広ダイナミックレンジを表現できる新型パネルとドライバ回路を搭載している。「直下型LEDハイブリッドエリアコントロール」と呼ばれる新しいシステムは、高輝度側も伸ばすとともに、うっすらと光る暗い部分の輝度制御を強化した。

Z20Xの「全面直下LEDバックライト」と、「ハイブリッドエリアコントロール」によるバックライト制御

これによりレグザ史上最高の高輝度を実現しつつ、バックライトを絞り込んだ際の黒沈みも深くなり、両方の効果でかつてない高ダイナミックレンジを表現できるよう設計されている。

通常、LEDバックライトの局所制御は、光っている時間を高速の点滅で表現するPWM(Pulse Width Modulation:パルス幅変調)制御で行う。しかし、この方法ではLEDを暗くする際に不安定になりやすい。このため、Z20XではPWM制御と駆動電流を同時に変化させることで、視認できるギリギリの明るさまでバックライトを暗くできるようになったのだ。

その結果、同一画面内における明るい部分と暗い部分の差が拡大した。しかし、明暗差……ダイナミックレンジが拡がったパネルに、従来の映像をそのまま載せると前述したノイズ問題にぶち当たる。ノイズの明暗差までが拡大し、映像ソースに含まれているノイズがよりわかりやすくなってしまうからだ。

ここまで読み進めれば、このあとの展開は想像できるのではないだろうか。

ノイズが多い映像には、積極的な超解像処理をかけることが困難だ。ノイズと映像の分離を上手にやらなければ、ディテールを復元するだけでなく、ノイズも強調して見せてしまうことになるからだ。

カラー処理も同じで、4K時代に標準となるBT.2020という広色域規格を目指し、各社は液晶パネルの色再現域を拡げようと努力している。しかし、色ノイズが多いと、色再現域の拡大を活用しようとするほどに印象を下げることもある。

昨今は半導体技術の進歩で、かつては考えられなかったような、複雑な判別条件による高画質化アプローチが使われるようになった。しかし、高画質化技術の多くは“ノイズ”を想定して設計されていない。言い換えるなら、ノイズ処理が優秀で映像ソースに含まれるノイズを抑え込むことができるならば、各種の映像処理を“より積極的に”使うことができる。いわば、液晶テレビの画質を決める基礎でもあるのだ。

そのノイズ処理だが、中でも画期的なのが複数フレーム超解像と連動する画素単位のノイズリダクション機能だ。

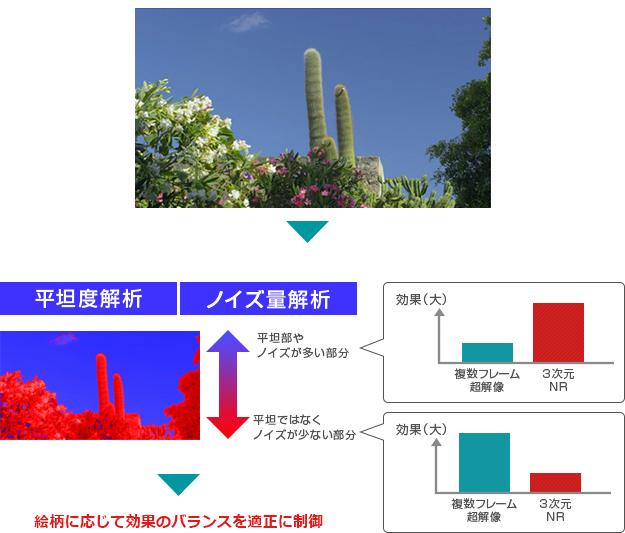

4KレグザエンジンHDR PROは、画素単位でノイズ量を分析。その結果に基づいて、複数フレーム超解像の強度とノイズリダクションの強度を連動させるのだ。つまり、ノイズが多いところでは動き追従ノイズパターンを抽出した三次元NR(ノイズリダクション)を強くかけ、少ないところでは弱めにかける。このノイズ処理に合わせ、 超解像を行うのである。

ノイズリダクション連携 複数フレーム超解像

“動き追従型”とは、映像がパン(固定したカメラの向きを振ること)などで動いている時、被写体の移動を検出した上で、被写体の本来の姿を抽出するタイプのノイズリダクション。平坦部検出時には、5フレームを用いて探索、超解像を行うことで、ノイズ処理の精度を高めた。

その効果は特に映像が動く中で、ざわざわと同じ背景、同じ被写体のはずなのに、細かなノイズがまたたくように表れるような映像で効果的だ。風景を捉えた映像がパンした時に出やすいこうしたノイズを 抑えてくれる。

さらにノイズ処理のフィルタは、全体の画素の相関関係(すなわち輪郭などの並び)に合わせて適応的に処理することで、輪郭周辺に特に発生しやすいモスキートノイズを低いレベルに抑えることが可能だ。

このような対策をしたからこそ、より高いコントラスト、精密感を出せる、積極的に効かせるコントラスト復元、色復元、超解像が行えるということだ。

非HDR映像でも自然かつ美しい広色域に復元

4K時代、HDR時代、広色域時代に対応するべく、数多くの“快適かつクリアに4K映像を楽しむための仕掛け”が盛り込まれているZ20Xだが、一方で「まだ当面の間は、標準ダイナミックレンジ(SDR)で色再現域も従来と同じ(BT.709)にとどまるのではないか?という疑問を持つかも知れない。

実際、ダイナミックレンジも広色再現域も対応しない(する必要のない)映像でのポイントは、超解像と同じように“いかに最新映像ソースに近いところまで、元の情報を復元できるか”だ。つまり、より積極的かつ大胆に(しかし弊害を抑えつつ)ダイナミックレンジや色再現域を、標準映像から現代的な広色域、広ダイナミックレンジに復元できるかが、製品評価を行う上で重要ということだ。

この点で東芝が優位なのは、従来からレグザに採用されてきた映像エンジンは、どれも“映像を分析する機能”に優れていたこと。コントラストやディテール拡張のアプローチとして、明暗差の表現を画面内の状況に応じて動的に、しかも大胆に変化させる処理を初期のレグザブランドから続けている。そのノウハウの活用こそが、新しい4K レグザの長所を伸ばしている部分である。

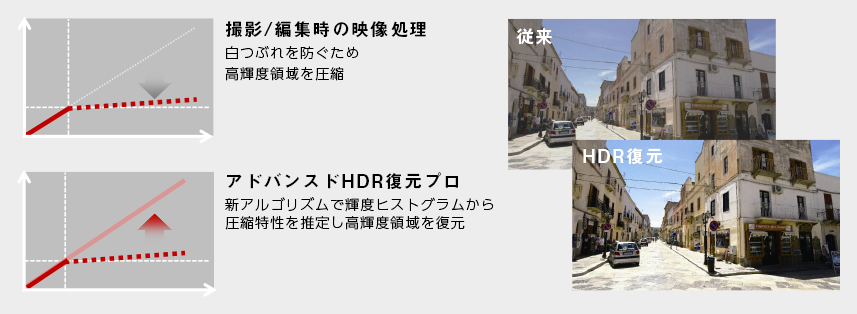

中でも一際すばらしい のが「アドバンスドHDR復元プロ」だ。

元映像の本来の色域を復元する「アドバンスドHDR復元プロ」

広ダイナミックレンジ処理は、これまでも何らかの形で導入されていた。たとえば質感リアライザーと呼ばれる機能がある。白に近い被写体や黒に近い被写体など、ダイナミックレンジを広く取れないがゆえに、やや曖昧な描写になりがちな領域の局所コントラストを高めることで、質感が損なわれないようにする機能だ。

新しいレグザの映像エンジンは、従来から“局所的には”行っていた処理を、パネルのダイナミックレンジ拡大に伴って、もっと幅広く積極的に活かして表現する。ここまで踏み込んで、液晶パネルが持つダイナミックレンジと色再現域を活用しようとした製品はなかった。その長足の進歩の理由が、すばらしい映像ノイズ対策だった……という意味では、王道中の王道を東芝は進んだ。

時代はHDR。そのHDRコンテンツを活かすため、いよいよ始まるHDR時代のために、液晶パネル、バックライトを一新し、3年の歳月をかけた新映像エンジン「4KレグザエンジンHDR PRO」を搭載して、高画質化を図ったZ20X。それはまさに4KとHDRがもたらした革新のすばらしさを愉しめるテレビであるといえよう。

※1)4Kレグザの画素数は3840×2160です。

※Blu-ray DiscTM(ブルーレイディスク)、Blu-rayTM(ブルーレイ)は、Blu-ray Disc Associationの商標です。

※HDMIはHDMI Licensing LLCの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本田雅一

PCハードウェアのトレンドから企業向けネットワーク製品、アプリケーションソフトウェア、Web関連サービスなど、テクノロジ関連の取材記事・コラムを執筆するほか、デジタルカメラ関連のコラムやインタビュー、経済誌への市場分析記事などを担当している。 AV関係では次世代光ディスク関連の動向や映像圧縮技術、製品評論をインターネット、専門誌で展開。日本で発売されているテレビ、プロジェクタ、AVアンプ、レコーダなどの主要製品は、そのほとんどを試聴している。 仕事がら映像機器やソフトを解析的に見る事が多いが、本人曰く「根っからのオーディオ機器好き」。ディスプレイは映像エンターテイメントは投写型、情報系は直視型と使い分け、SACDやDVD-Audioを愛しつつも、ポピュラー系は携帯型デジタルオーディオで楽しむなど、その場に応じて幅広くAVコンテンツを楽しんでいる。