第147回:偏光方式の3D立体視の今

~なぜ偏光なのか? 各社の差異やその可能性を探る~

テレビ市場全体に占める3Dテレビのシェアはまだ微々たるものだが、続々と新製品が登場しており、2010年から始まった「3Dテレビブーム」は、現在進行形だ。

3D放送に関しては、ほとんど広がりを見せていないが、Blu-ray 3Dや3Dゲームといったセルソフト形態の3Dコンテンツは、昨年と比較すれば増加傾向にある。こうした動向を受けて、テレビメーカー、ディスプレイメーカーは、精力的に3Dテレビ製品、3Dディスプレイ製品の新製品を出し続けている。

そして、ここ最近の3D立体視関連製品で、にわかに盛り上がりを見せているのは、偏光方式の3Dテレビ製品、3Dディスプレイ製品だ。この偏光方式の3D立体視技術を採用した製品を、各メーカーは、マーケティング手法として、「新方式の3Dテレビ」として訴求している。

偏光方式の3D立体視は既存技術であり、それほど目新しいものではないが、「眼鏡を掛けて見る3D立体視」として昨年来主流のアクティブシャッターグラス方式とは、確かに異なる方式ではある。また、偏光方式は、3Dメガネこそほとんど各メーカーで違いはないが、調べていくと、その3D映像の表示方式には独自の思想があり、微妙に異なっていることが分かってきた。

ということで、今回の大画面☆マニアは、この偏光方式の3D立体視にスポットをあてて見ることにした。

■ アクティブシャッターグラス方式の3Dテレビ~3Dテレビはここから始まった

まずは、偏光方式の3D立体視の深い話題に行く前に、3Dテレビにまつわる一連の情報を整理していくところから始めよう。

2010年。国内のテレビメーカーは、同年春のパナソニックの3Dプラズマ「VIERA VT2シリーズ」のリリースを皮切りに、こぞって3Dテレビ製品の投入を開始した。シャープ、ソニー、東芝、三菱といった液晶テレビメーカーの出した3D液晶テレビも、3D立体視の方式としては、アクティブシャッターグラス方式(フレームシーケンシャル方式)を採用していた。

|  |

| アクティブシャッターグラス方式の3D立体視の動作概念(出典:Interface2011年1月号) | |

|  |

| 2010年発売のVIERA VT2シリーズ付属の3Dメガネ「TY-EW3D10W」 | 9月発売予定の3D標準規格準拠のパナソニック3Dメガネ「TY-EW3D3MW」。シャッター方式だが重量26gまで軽量化 |

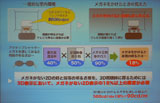

この方式ではディスプレイ装置(テレビ)側は左右の目用の映像を交互に表示していく。映像フレームを順番に交互に(シーケンシャルに)表示していく立体視だから「フレームシーケンシャル方式」と呼ぶわけだ。

そして、アクティブシャッターグラス方式の3Dメガネは、そのレンズ部分にTN型液晶からなる液晶シャッターを組み入れた構造となっており、ディスプレイ側の表示映像が左目用だったら左目レンズのシャッターを開いて右目レンズを閉じる。ディスプレイ側の表示映像が右目用の場合はその逆だ。

ちなみに、この方式は、3Dメガネの方式で分類するとアクティブシャッターグラス方式(海外では、略してASG:Active Shutter Glasses、あるいはSGということもある)と呼ばれ、3D映像表示方式に着目した場合にはフレームシーケンシャル方式と呼ばれる。一般には、この2つの呼び名は同義として捉えられる場合が多い。

昨年の時点で、いくつかの選択肢があった3D立体視の実現方式のうち、なぜ3Dテレビがアクティブシャッターグラス方式を選んだのか、という問いに対しては、先陣を切って製品投入したパナソニックが明確な回答を打ちだしている。それは「フルHD解像度の3D映像が得られる方式のため」だ。

実際、単位時間あたりは、両目のうち、片目でしか映像を見ることが出来ないが、その片目で見る映像は、ディスプレイ前面に映し出されたフルHD解像度の映像そのものだ(映像パネルがフルHD解像度の場合)。

ただ、この方法がパーフェクトなソリューションか、といえばそうも言い切れない。実際、このアクティブシャッターグラス方式を採用するAQUOSを有するシャープが、その3D関連製品の発表会にて、自ら弱点を指摘している。

それは「得られる3D映像がとても暗くなってしまう」というものだ。どうして暗くなってしまうのか。

まず、大前提として、アクティブシャッターグラス方式は理論上、単位時間あたりは、必ず一方の液晶シャッターが閉じているので、両目で映像を見ることが出来ない。このため、2Dの表示映像を両目で見る普段の2D視聴時と比較して知覚輝度が理論値1/2になってしまう。

3Dメガネのレンズの液晶シャッターは、「シャッター」とは呼ばれるがその実体は、液晶デジタル時計や液晶電卓の表示に用いられているような白黒液晶だ。これは前述したようにTN型液晶で構成されていて、ここには偏光方向を90度ずらした2枚の偏光板が組み入れられている。アクティブシャッターグラス方式の3Dメガネを掛けただけで部屋が暗く感じるのは、この3Dメガネのレンズ内の偏光板で目に届く光が理論値で1/2になってしまっているからだ。

つまり、両方を吟味すると、アクティブシャッターグラス方式の3D眼鏡で3Dテレビを見ているとき、両目で知覚されるその部屋の明るさは(1/2)×(1/2)=1/4…25%ということになる。暗いわけだ。

さらにシャープが昨年、4原色“クアトロン”パネルを発表した際に紹介した資料によれば、偏光板通過時の実効ロス、メガネのレンズ自体での反射ロスがあるため、実測では18%程度になるとしていた。

3Dテレビの表示面側の偏光板特性と、3Dメガネの液晶シャッターの表側(3Dテレビ表示面と相対する入射側)の偏光板を同特性に最適化することで、ディスプレイ側の表示面の明るさが1/4になってしまうことはめったにないはずだ。しかし、見るべきではない反対側の目の映像が見えてしまう「クロストーク現象」を確実に回避するためには、3Dメガネの液晶シャッターの表側の偏光板をなくすというのもなかなか難しい(これをなくす方針で最適化を推し進めたのがソニーのBRAVIAの方式だ)。

結局、アクティブシャッターグラス方式の3Dテレビでは、ワーストケースで2D視聴時の1/4、最良ケースでも2D視聴時の1/2の光量しか知覚できないことになるわけだ。

シャープは、このアクティブシャッターグラス方式の問題点を指摘した上で、明るいアクティブシャッター方式の3Dテレビには「明るい白色のLEDバックライト輝度」と「高開口率のUV2A液晶」が最適という結論を導き出していた。

■ 偏光方式の3Dテレビ~にわかに脚光を浴び始めている新(?)方式

一方、2011年となって急速に台頭してきたのが「偏光方式」の3D立体視だ。

|

| '11年1月にラスベガスで開催された2011 CESのLGブース。「CINEMA 3D」のロゴが与えられ、LGエレクトロニクスは偏光方式3D推進派の立場を取り始めた |

2010年時はアクティブシャッターグラス方式の3Dテレビ製品を出していたはずのLGエレクトロニクスは、2011年からの3Dテレビ戦略を刷新。自社の偏光方式の立体視に対し「CINEMA 3D」というブランド名を与え、自社製3Dテレビ、そして自社製3D液晶ディスプレイを全て「CINEMA 3D」対応、すなわち偏光方式としてしまったのだ。

LGエレクトロニクスのこの戦略は当然、同社が参入したばかりの日本市場でも適用され、2011年6月からは偏光方式3DテレビのLW5700シリーズが日本でも発売開始されている。

日本メーカーにも偏光方式の3Dテレビ製品の開発に取り組むメーカーも現れた。本連載でも取り扱ったばかりの東芝のREGZA ZP2シリーズがそれだ。ただ、東芝は偏光方式3Dテレビ推進派というわけでもなく、実用化されている3Dテレビ技術を一通り網羅し、利用シーンやユーザー層ごとに受け入れられやすい各3D方式を提案していく……という立ち位置だ。事実、東芝はアクティブシャッターグラス方式の3Dテレビの新製品も、裸眼立体視の3Dテレビも発売中だ。

|  |

| LGは偏光方式の3Dテレビ製品を日本市場にも導入。写真は「47LW5700」 | 東芝 REGZA ZP2は偏光方式の3Dテレビ |

それでは、偏光方式の3Dテレビは、前出のアクティブシャッターグラス方式とはどう違うのか。理解済みの人も多いとは思うが、ここから見ていくことにしよう。

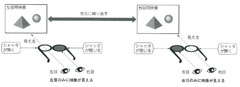

まず、この方式の3D映像の表示についてからだ。アクティブシャッター方式では左右の目の映像を交互に表示していたが、偏光方式では左右の目の映像を同時に表示してしまう。映像表示面は1つしかないので同時に2つの映像を表示するにはそれなりの工夫がいる。

その工夫とは、左右の目に向けた2つの映像を、映像パネルの1ラインずつ、1つ飛ばしで(互い違いに折り込んで)表示させる発想だ。

1,920×1,080ドットの映像パネルであれば、例えばその偶数ラインからなる1,920×540ドット分を左目用の映像表示に、その奇数ラインからなる1,920×540ドット分を右目用の映像表示に割り当てるのだ(偶数ライン、奇数ラインを左右のどちらに割り当てるかはメーカーによって異なる)。

偏光方式の3D立体視では、3Dメガネのレンズには一切の電気的な仕掛けは内蔵されていない。このため、偏光方式の3D立体視は「パッシブグラス方式」と呼ばれることもある。この3Dメガネのレンズには、特定の偏光方向の光だけを通し、それ以外の光を光学的に通さない特性を持つ偏光フィルムが貼り付けてある。

偏光フィルムは、偏光の形状を変える機能を持つが、これは位相差を生じさせる複屈折素子をパターニング成形したフィルムによって実現される。こうした偏光フィルムをパターン化位相差フィルム(FPR:Film Patterned Retarder)の名称を取って、偏光方式の3D立体視をFPR方式と呼ぶこともある。

この偏光フィルムは、3Dテレビの液晶パネルの表示面側にも貼り付けてある。液晶画素は位相角が90度ずれた偏光板に挟み込まれた構造になっているが、偏光方式の3Dテレビの液晶パネルには、それとは別に、3D立体視を実現させるための偏光の仕組みが適用されるのだ。

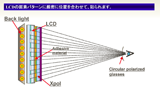

|

| 偏光方式の3D立体視の動作概念 (出典:Interface2011年1月号) |

例えば、フルHD(1,920×1,080ドット)の映像パネルであれば、左目用に割り当てた1,920ドット×540ラインに対し、3Dメガネの左目レンズを透過するような偏光特性の偏光フィルムが貼り付けられる。右目用も同様で、右目用に割り当てた1,920ドット×540ラインに対し、3Dメガネの右目レンズを透過するような偏光特性の偏光フィルムが貼り付けられるのだ。

こうした構造により、裸眼でこの映像パネルを見た時には、左右の目用の映像が、映像パネル上で1ラインごとに交互に表示され、ただの二重像にしか見えないが、ひとたび3Dメガネをかければ、映像パネル上の左右の目用に振り分けられた各映像ラインの光は、3Dメガネの対応するレンズしか透過しない。これで左目は左目用の映像ラインだけを見て、右目は右目用の映像ラインしか見ない仕組みが実現されるのだ。

なお、この偏光方式の3Dテレビで用いられる偏光の仕組みは、現在は「円偏光方式」が採用されることが主流となっている。

|

| 直線偏光と円偏光 (出典:Interface2011年1月号) |

偏光フィルタは「直線偏光」と「円偏光」の2種類に大別され、昔の劇場での3D映画の上映は直線偏光方式を用いた3D立体視も多かった。

「直線偏光」は、ある角度の光成分だけを通す偏光フィルタで、これを用いた3D立体視では、左右の目の映像の偏光軸を90度ずらす実装としている。この方式では視聴者が首をかしげると、理想的な偏光フィルタリングが行なえず、両方の光を中途半端に通してしまい、左右の目の映像が二重像に見えてしまう(クロストーク現象)を引き起こしやすい弱点がある。

一方、現在、偏光方式3Dで主流となっている「円偏光」は特定の回転方向の光だけを通し、逆回転の光を切り捨てる偏光フィルタの仕組みになる。この方式では、視聴者が首をかしげようが、やってくる光の回転方向は変わらないので、偏光フィルタは想定通りの透過と遮断の特性を発揮できるのだ。

■ 偏光方式3Dテレビの長所は?

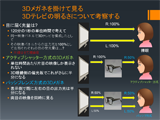

同じ3Dメガネをかける方式ではあるが、偏光方式は、アクティブシャッターグラス方式と比較して「明るい3D映像が得やすい」という利点がまず第1に挙げられる。

アクティブシャッターグラス方式は、単位時間あたりに3Dメガネの左右の目のレンズの一方が必ず閉じているのに対し、偏光方式の3Dメガネでは常に両目で3D映像を見ることになる。よく言われる「偏光方式の3Dテレビはアクティブシャッターグラス方式の3Dテレビの"2倍"明るく見える」というのは、「両目で得られる光量は、片目に対し2倍」という単純な理屈から来るものだ。

|  |

| 同一の液晶パネルとバックライトシステムで3Dテレビを構成したと仮定すると、偏光方式の方がアクティブシャッターグラス方式と比較して2倍明るい3D映像が得られる | 常時両目で3D映像を見ることが出来る偏光方式は、単眼立体視情報の1つである「運動視差」の情報量が多くなるので、運動している物体の認識や距離感の知覚がしやすいという説がある |

また、偏光方式の3Dメガネの左右のレンズは、前述したように光学フィルムを貼り付けただけのものなので、一切の電気駆動メカニズムがない。従って、偏光方式の3Dメガネは非常に安価で軽量なものにしやすい。

実際、アクティブシャッターグラス方式の3Dメガネはメーカーによって多少の価格差はあるが、1つあたり8,000円~15,000円するのに対して、偏光方式の3Dメガネは1,000円~3,000円程度だ。

|  |

| LGエレクトロニクス、LW5700シリーズに付属する3Dメガネ。重さはわずか約16.5g | 電気駆動構造がないため、通常のメガネにはめて使うような3Dメガネも。LG LW5700用のもので、重さは約7.5g |

また、偏光方式の3D立体視が、円偏光をベースにしたものが主流となってきたこともあり、3Dメガネの互換性が非常に高いことが知られている。筆者が最近評価した、三菱電機の「RDT233WX-3D」(液晶ディスプレイ)、LGエレクトロニクスの「47LW5700」、東芝REGZA ZP2シリーズなどで、相互にそれぞれの3Dメガネが流用できた。また、それこそ映画館で配布されたりする3Dメガネが、そのまま偏光方式の3Dテレビで利用出来ることも多い(ただし、専用のメガネを使った場合よりも画質が落ちる可能性はある)。

まれに3Dメガネの左右のレンズ偏光特性が、3Dテレビと逆転しているケースもあるようだ。しかし、その場合でも、3Dメガネのレンズを脱着して左右入れ替えるか、3Dテレビ側の3D表示モードの左右入れ替えを実行すれば対応は可能だ。もちろん、他社製の3Dメガネ使用について各メーカーは一切の保証はしていないが、試してみる価値ある。いずれにせよ、偏光方式の3Dテレビ向けの3Dメガネは低予算で多人数分を揃えやすい。

|

| 偏光方式の3Dメガネの種類。左右レンズが入れ替わっているバリエーションも存在する (出典:Interface2011年1月号) |

メガネだけでなく、3Dテレビ本体側も低コストで実現しやすい利点もある。

アクティブシャッターグラス方式では、毎秒60コマの左右の目用の映像からなる3D映像を表示するためには、左右の目の映像を1秒間にそれぞれ60コマずつ表示しなければならない。つまり、1フレームの表示にかけられる時間は「1÷(60+60)秒」ということになり、映像パネルは毎秒120コマのペースで左右の目の映像を交互に表示できるスペックが求められる。そう、液晶パネルならば、いわゆる倍速120Hz駆動が可能な高速応答液晶パネルが必要になるのだ。これはもちろん、等倍速60Hz駆動の液晶パネルと比較すれば高価だ。

偏光方式の3Dテレビは、左右の映像を1ライン飛ばしに割り当てており、それらを同時に表示するので、メカニズム的に高速に表示を切り替える必要がない。つまり、倍速120Hz駆動液晶パネルよりも低コストな等倍速60Hz駆動液晶パネルで3Dテレビが実現できることになる。

|

| 偏光方式の3DテレビREGZA 「26ZP2」は60HZ駆動液晶パネルを採用する。価格は8月初旬時点で7万円前後とスペックを考えれば安価だ |

3D映像視聴時の視聴位置の自由度の高さも偏光方式の利点として訴求される。

アクティブシャッターグラス方式では、3Dテレビ側で左右の目用の映像を交互に表示しているため、3Dメガネの側の液晶シャッターの開閉タイミングを同期させる必要がある。この同期を行なう装置が「3Dエミッタ」などと呼ばれるもので、民生向け製品では同期信号には赤外線が用いられる。3Dテレビ製品では、この3Dエミッタをテレビ側に内蔵している(別途設置するものもある)。いずれにせよ、3Dエミッタが必要なアクティブシャッターグラス方式では、たとえ3Dテレビの映像が見えていても、3Dエミッタからの赤外線同期信号が遮蔽されていると正しい3D映像が得られないのだ。

よくあるのが、テレビと視聴者の間に存在する家具が3Dエミッタからの信号を遮蔽してしまったり、ソファに深く腰掛けたときに、テーブルやその上に置いてあるものでがエミッタからの信号を邪魔してしまうケース。また、テレビ内蔵型の3Dエミッタは、3D同期信号の照射角が60度程度しかない製品もあるので、視聴範囲がやや狭くなる場合もある。

|

| 3Dエミッタの照射範囲に制限されるアクティブシャッターグラス方式の3Dテレビと比較すると、偏光方式の3Dテレビは視聴範囲の制限が緩い |

偏光方式の3Dテレビの場合は、映像の光そのものに「偏光方向」という「左右どちらの目用の映像か」という識別情報が乗っているのと同じであるため、3Dテレビと3Dメガネの通信は必要ない。すなわち3Dエミッタは原理上からして必要ないのだ。そしてそればかりでなく、理論上は、液晶パネルからの映像の見える範囲であればどこからでも3D映像が楽しめると言うことになる(実際にはある程度の制限条件はある。これについては後述)。

偏光方式の3Dテレビ推進派であるLGエレクトロニクスは、ここで述べたような「3D映像が明るい」「3Dメガネが安価で互換性も高い」「3D映像の視聴範囲の自由度が高い」という美点を強くアピールしており、「カジュアルに3D映像を楽しむには偏光方式は最良の選択」というメッセージを打ちだしている。

■ 各社の偏光方式の解像度半減への取り組み~LGが実装した解像度が半分にならない偏光方式の秘密とは?

偏光方式の3Dテレビには、特有の長所もあれば、やはり短所もある。

よく短所として指摘されるのが解像度の問題だ。フルHDの1,920×1,080ドットの液晶パネルの場合ならば、左右の目用にそれぞれ1,920×540ドットずつ割り当てているので、表示される左右の目用映像はそれぞれ縦解像度が半分になってしまう。これが偏光方式の3Dテレビの弱点としてよく指摘される。

これを改善する最も単純かつ直接的な改善案は、縦解像度を倍増した液晶パネルを使用する方策だ。例えば1,920×2,160ドットの液晶パネルを採用して、左右の目の映像を2つの1,920×1,080ドットで表示するのだ(実際には正方画素の3,840×2,160ドットの4Kパネルを選択するのが現実的)。

しかし、そうした高解像度パネルは倍速120Hz駆動の液晶パネルよりも高価になってしまい、「カジュアルかつ低コストに3D映像を楽しめる」という偏光方式の利点が生きなくなってしまう。

こうした一連の解像度半減の弱点の指摘に対し「1,920×1,080ドットの液晶パネルでも倍速120Hz駆動パネルを用いれば、偏光方式にて1,920×1,080ドットの解像度情報を間引くことなく表示することができる」と主張するのがLGエレクトロニクスだ。

LGのLW5700シリーズは倍速120Hz駆動液晶パネルを採用しており、最初の1/120秒で、左右の目用の映像1,920×540ドット分を表示し、次の1/120秒で先ほど表示していなかった残りの左右の目用の映像1,920×540ドット分を表示する仕組みを採用している。

つまり、1/60秒経った時点では、フル解像度分を表示したことになる……というわけだ。言い換えると、1ライン分の表示領域に時分割で2ライン分の解像度情報を表示するというイメージになる。いわゆるインタレース方式のように1/120秒単位の2周期で1フレームをキッチリ表示する、という考え方だ。

従って、1/60秒単位で比較した場合、アクティブシャッターグラス方式と同等の解像度情報を表示出来ている、というのがLGの主張になる。

| 最初の1/120秒で最初の1,920×540ドット分の左右の映像を表示し、次の1/120秒で残りの1,920×540ドット分の左右の映像を表示する。1/60秒単位で考えるとユーザーが知覚する解像度情報はアクティブシャッターグラス方式と同等というのがLGの主張 |

この手法は偏光方式の3D立体視の弱点をうまく包み隠せる非常に巧いやり方だが、完璧ではない。

というのも、いくら時分割で表示するとはいえ、元々は2ライン必要だった解像度情報を1ライン分の物理スペースに表示することになるので、2ライン分の片方の1ラインはいつも縦軸(Y座標)上の1ライン分ずれて表示される。

本来は1ラインずれた位置に表示されるべき映像情報が、同一ライン上に時分割表示されるということは、映像の種類によっては、その表示ラインが振動して見えたり、あるいはボケて見えたりするアーティファクトの発生が懸念される。

東芝の32ZP2も倍速120Hz駆動液晶パネルを採用しているが、こちらは、LGのような、時分割で2ラインを1ラインに表示する手法は採用しなかったという。

ZP2では、映像プロセッサで上下2ラインの解像度情報を足し合わせて平均値化して1ライン分に集約し、片目あたり1,920×540ドットの映像を生成して表示している。ZP2で求めている平均値は、単純な「2つのラインを足し合わせて2で割る」というものだという。

このアプローチだと、上で指摘した表示ラインの振動やボケのアーティファクトは回避できるかも知れないが、解像度情報は1ライン分にまとめられて埋もれてしまうことになる。つまり、事実上、解像度情報は欠落することになる。ちなみに、等倍速60Hz駆動液晶パネルを採用した26ZP2も、32ZP2と全く同様に2ラインの平均値を求めて表示する方式だとのこと。

LGは「2ラインの平均値をとるやり方の方こそ、ボケ味が強くなり、シャープな解像感が失われる方式だ」という立場を取る。

双方の言い分はどちらも一理あり、同時に偏光方式の3D立体視に残された課題ということができる。ユーザーとしては、映像を見て、好みのものを選択するしかない。

| 左が2ラインの平均値を取って1ラインにまとめて表示してしまう方式。REGZA ZP2はこの方式だ。右が2ラインを1ラインの表示領域で、1/120秒単位の時分割表示を行なうもので、LG のLW5700はこちらの方式。「解像度情報を間引かない偏光方式はLGだけ」というメッセージだ |

|

| 偏光方式3D立体視を採用した三菱電機のマルチメディア液晶モニタ「RDT233WX-3D」 |

ちなみに、三菱電機の「RDT233WX-3D」は、等倍速60Hz駆動液晶パネルを採用した偏光方式の3D対応液晶モニタ製品。こちらは、東芝のような2ラインの平均値を求めて1ラインにする画像処理は行なわず、単純な間引き表示を採用しているとのことだ。この方式だと、間引かれた1ラインは表示に全く関与しないで切り捨てられることになる。

■ 偏光方式の3D立体視が前後と上下に弱いわけ

偏光方式の3D立体視は「視野角が広い」、「視聴範囲が広い」という長所があることは上で述べたが、実は「広い」のは横方向にだけで、上下方向や前後方向にはそれなりの制限がある。

これは、偏光方式の3D立体視の光学的な設計に起因するものだ。より具体的に言えば、液晶パネルに貼り付けることになる偏光フィルムが関係している。

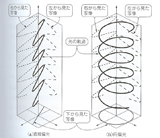

そもそも偏光方式の3D立体視では、液晶パネルの各ラインからの出力光が、偏光フィルタを通って視聴者の目に届く構造となっている。

この構造の設計は、映像表示面から、ある距離だけ離れた位置の視聴者を想定して行なわれる。具体的には、その想定位置にいる視聴者の目の視界の広がりに配慮し、ちゃんと視線が偏光フィルタを通って目的の画素に到達するように偏光フィルタのピッチや配置を設計し、その偏光フィルムを高精度に液晶パネルと貼り合わせる。

単純に液晶画素の直上に偏光フィルタが来ればいい、というものでもないのだ。

|

| 偏光方式の3D立体視における、液晶画素と偏光フィルム上の偏光フィルタ、そして視聴者の視線の位置関係を表した模式図 |

右図は、偏光フィルムメーカーの有沢製作所の資料の引用で、液晶画素と偏光フィルム上の偏光フィルタ、そして視聴者の視線の位置関係を模式図化したものになる(側面からの図解)。

この図を見ると、映像表示面の中央に相対する箇所は、偏光フィルタは液晶画素の直上にあるが、表示面外周に行くに従って液晶画素と偏光フィルタの位置関係が直上からズレていく様が見取れるはずだ。模式図なのでやや極端だが、実際も、偏光方式の3Dテレビは、このような設計になっている。

もし、この図で視聴者が映像表示面に近づいたらどうなるだろうか。

視界の角度は広がることになり、表示面外周に行けば行くほど、液晶画素と偏光フィルタの位置が、想定設計状態からずれていってしまう。

これは本来通るべきではない隣接する反対側の目用の偏光フィルタを通った液晶画素の光を見てしまうことを意味する。つまりクロストークの発生に直結する。映像表示面から離れていった場合も想定設計状態からずれることになるので同様だ。

これに対し、視聴者が左右にずれる場合はさほど問題はない。というのも、たとえ視線が横にずれても、同一の特性の偏光フィルタが横方向に展開して貼り付けられているわけだから、各画素からの出力光が、逆の偏光方向になってしまうことは起こりえない。

これが理解できれば、この図において、視聴者が上下に移動した場合でも、問題が発生することが想像できるだろう。視聴者の位置が下がった場合は、液晶画素からの光は、想定されて割り当てられた偏光フィルタではなく、1つ下の偏光フィルタを通りやすくなる。そう、逆の偏光方向を生み出す偏光フィルタを通ってしまいクロストークが出やすくなるのだ。

なので、偏光方式の3Dテレビは、床に寝そべりながら見上げるようにしてみるスタイルには適さないということになる。また、偏光方式の3Dテレビで、もしクロストークを感じた場合には、テレビ位置を上下に移動させるか、あるいは距離を前後に調整することで改善する場合があることも覚えておきたい。

ところで、こうした映像表示面と視聴者の位置関係に意外にもシビアな制限がある偏光方向の3D立体視だが、偏光フィルム側に工夫をすることで、ある程度、緩和させることができる。

それは偏光フィルムの各ラインの境界に黒いマスクラインを組み入れる工夫だ。これにより、想定設計状態からずれた位置から見ても、想定している偏光フィルタだけを通った光を見せることができ、隣接している偏光フィルタを通った迷光はこのマスクでブロックすることが可能となる。

しかし、マスクラインを入れると開口率が下がる弊害があるため、実は、この方策も諸刃の剣的なアプローチ。とはいえ、元々1画素あたりのサイズが大きく、開口率も大きい大画面サイズの偏光方式3Dテレビを構成する場合には、マスクラインを入れた場合の光ロスの影響は小さくなるはずなので、この手立ては有効かもしれない。

■ 1,920×540ドットの左右じゃなくて、960×1,080ドットの左右にすればいいのに?

現在の偏光方式の3Dテレビの実現様式に根本的な疑問を持つひともいるかも知れない。「なんで1,920×540ドットを左右に割り当てたのか」と。

Blu-ray 3Dのソフトはフレームパッキング方式で記録されているので、左右の目の映像が1,920×1080ドットのフルHD解像度で記録されている。しかし、デジタル放送の3D放送はサイドバイサイドの方式が主流だ。この方式では、1,920×1,080ドットのフルHDを左右に2分割した960×1,080ドット領域のそれぞれに、左右の映像を載せる伝送方式だ。

これを現在の偏光方式の3Dテレビで表示すると(前出のLGエレクトロニクスの主張する解像度情報の維持可能説は置いておく)、縦解像度が半分になるので、左右の映像は960×540ドットで表示されることになる。

偏光方式の3Dテレビの左右の映像の折り込み方を水平方向ではなく、垂直方向にして960×1080ドットを左右に割り当てる構造だったら、サイドバイサイド方式の3D映像は解像度を落とさずに表示出来たはずだ。これをやらないのはなぜなのか。

理由はいくつかある。1つは視聴範囲(視野角)の問題だ。もし960×1,080ドットの偏光方式の3Dテレビを構成しようとするならば、偏光方向の違う偏光フィルタを縦方向に1ラインずつ交互に入れる構造となる。

視聴者がこの3Dテレビの正面から、視聴位置を横にずれたとすると、視聴者が見る液晶画素は、その液晶画素に割り当てられた偏光フィルタではなく、横隣の偏光方向の違う偏光フィルタを通った状態で見ることになる。これは前述したようにクロストークを発生させてしまうケースだ。

説明が難しいと思った人は、こう考えればいい。もし、偏光フィルタの入れ方を横方向から縦方向に変えたとすると、現在の偏光方式の3Dテレビの「横方向に広く、縦方向に狭い視聴範囲特性」が逆転して「縦方向に広く、横方向に狭い視聴範囲特性」になってしまうということだ。

通常、リビングルームで上下に移動することはあまりない。普通の人間はテレビを見ているときにソファの着座位置をずらしたり、あるいはキッチンカウンターから覗き見たり、など横方向の視聴位置をずらすことの方が多い。なので横方向に視聴範囲の狭い3Dテレビに仕立てるのは実用的でないということだ。

|

| ソニー「KDL-46HX920」の液晶パネル拡大写真。RGBのサブピクセルが横に並んで1ピクセルを構成しているのが見て取れる。これが現在主流の液晶パネルのサブピクセル構成だ |

もう一つ、理由がある。現在の液晶パネルは赤緑青(RGB)のサブピクセルが集まって1ピクセルを構成している。そして、現在主流の液晶パネルは、このサブピクセルが横に並ぶ構成を採用する。

この一般的な液晶パネルに、縦方向に偏光方向の違う偏光フィルタを交互に入れ込んだ場合、ちょっとでも理想的な視聴位置から横にずれると、RGBのサブピクセルが横隣の偏光フィルタを通って左右の目に振り分けられてしまう。これは見た目としては虹色のように色が分離して見えるアーティファクトとなる。

これを回避するためにはRGBのサブピクセルを縦配列構成にすればいいが、前出の横方向の視聴範囲はついて回る。「液晶パネルの設計を変更してまでやる価値があるか」といわれれば、まぁ、やる価値はないだろう、という結論に達するのは否めない。

■ まとめ

結局、偏光方式の3D立体視は「良い点もあれば、そうでもない点もある」というありきたりな結論になるわけだが、少なくとも「アクティブシャッターグラス方式とは異なる特性があること」や、各社が偏光方式に残された課題に対して、様々なアプローチで改善を試みているんだ、ということは分かって頂けたのではないかと思う。

偏光方式の3D立体視について、様々な取材をしてきた筆者の手応えとしては、40インチ未満のサイズの3Dテレビで、コスト的に優位な偏光方式は、今後台頭してくると思う。

参考文献:立体視対応ディスプレイのしくみと技術問題,Interface2011年1月号,pp.44-55

【補足】偏光方式3Dでフル解像度表示を行なう夢の技術? 「Active Retader」

フル解像度の偏光方式3Dの実現様式として注目したいのが、サムスンやLGといった韓国勢が実用化に向けて研究開発をしている「Active Retarder」と呼ばれる方式だ。

|

| FPD International 2010にて公開されたCMOのActive Retarderの動作概念図 |

これは一般的な偏光方式3Dで採用されている、静的な偏光フィルタを映像表示用液晶パネルに貼り込むのではなく、映像表示用液晶パネルに、さらに偏光制御用の液晶パネルを組み合わせる構造をとる。

偏光制御層の液晶パネルは、映像表示用の液晶パネルからの出力光を、時分割で、3Dメガネの左目レンズ透過用の偏光方向にしたり、右目レンズ透過用の偏光方向にしたりする役割を果たす。

いうなれば、アクティブシャッターグラス方式のような、左目用の映像と右目用の映像をフル画面で表示して1/120秒単位で交互に切り換えていく手法を、偏光方式に組み合わせたものになる。ただ、3Dメガネの方は、電気仕掛けのない、偏光フィルタを貼り付けただけの安価で軽量なパッシブなものが利用出来る。

ただ、このActive Retarderの手法は、いくつかの解決すべき問題を抱えている。

まず第1にコストの問題。1/120秒単位で左右の映像を切り換えて表示する関係上、倍速120Hz駆動の液晶パネルが必須となる。さらにここにもう1枚、偏光制御用の液晶パネルを組み合わせる必要がある。こちらは映像表示用の液晶パネルよりは構造が単純なものになるが、追加コストにはなる。

また、この偏光制御用の液晶パネルが、いわば映像表示用の液晶パネルからの出力光を遮る構造になるので、偏光制御用の液晶パネルの開口率や、偏光制御によって発生する透過光のロスに配慮すると映像が暗くなってくるのは必至だ。

|

| Activie Retarder技術開発を行なっているスウェーデンLC-Tec。注目したい技術だが、乗り越えるべき課題は多い |

さらに、偏光制御自体に液晶素子を使っていることから、左目用偏光、右目用偏光と交互に駆動される偏光制御の応答速度も「液晶の応答速度」ということになる。

理想の偏光状態になるまでは、3Dメガネの両方のレンズに透過してしまう可能性があり、これはクロストークの知覚へと結びつく。これを回避するには黒挿入やバックライトスキャニングの技術を組み合わせる必要が出てくるが、そうなると映像は暗くなり、偏光方式の「明るい3D映像」の利点がスポイルされることになる。Active Retarderは、従来の偏光方式3D立体視の課題を解消できる代わりに、新しい課題を抱えることになるのだ。

解像度にまつわる課題ついて、Active Retarderで解決するのか、あるいは4K2Kパネルの採用で対応していくのかは、正直読みにくい。ただ、Active Retarder実装のための追加コストは3D映像のためだけのものになるが、4Kパネルのコスト増は、3D映像のほか、超高解像度2D映像パネルとしての使い道も切り開く。テレビ製品となったときのユーザーメリットはActive Retaderよりも、4K2Kの方がやや大きい気はするが、どうだろうか。

(2011年 8月 4日)