西田宗千佳のRandom Analysis

「出版デジタル機構」は日本の電子書籍を救うのか<下>

「水平分業」「ビジネス永続」の理想と現実

MAGonは、Impress Watchの各媒体や、さまざまな業界で活躍する書き手による最新情報を有料で配信する「個人メディア」サービスです。登録メールアドレスに、EPUBファイルと全文メールをお届けし、月に2回発行しています。詳細はMAGonのWebサイトを御覧ください。今回は、「西田宗千佳のRandom Analysis」第4回配信(4月25日)から、出版デジタル機構に関するインタビューの全文(後編)を掲載します。

前回・今回とテーマにしている「出版デジタル機構」とは、日本国内の出版社が出資して作った、電子書籍ビジネス普及基盤整備を行なうための企業である。

かけ声は「5年で100万冊」。出版社から大量の本を集め、それをスキャンによる「フィックス型」、文字データから作る「リフロー型」のそれぞれでデータ化し、電子書籍販売プラットフォームへ卸すことで、いままでよりも素早く、大量の電子書籍データを作成することを狙う。それだけでなく、販売に必要な書誌データベースの整備や販売事務手続きの代行、なかなかビジネスに結びつかないアクセシビリティ関連の整備なども担当する。

計画通りに進めば、日本の電子書籍ビジネス環境を、大きく変える可能性がある一方で、同社について冷ややかな視線を向ける人々も多い。「結局は税金に頼ってAmazonなどの黒船的存在に対抗しようとしているだけでは」という見方があるのは否定できないし、大きなお金が動くビジネスであるだけに、色々な懸念も存在する。

今回も、同社代表取締役・植村八潮氏と、出版デジタル機構の運営に携わる、ポット出版の沢辺均氏へのインタビューを中心に進めていく。出版デジタル機構を巡る動きには、事業としての持続性・可能性に疑問を持つ向きも多い。それはどういうことなのか? そして、それに出版デジタル機構側はどう応えるのだろうか。

|

| 出版デジタル機構・代表取締役の植村八潮氏(左)と、ポット出版・代表取締役の沢辺均氏(右)。出版デジタル機構の構想を作りあげた、キーマンの2人だ |

今回分をお読みになる前に、できれば前回分(4月11日配信)をお読みいただければ幸いだ。なお、出版デジタル機構の概要については、同機構のウェブも参考にしていただきたい。

■ 出版デジタル機構と「Amazon対抗」

3月28日に行われた、出版デジタル機構設立会見の場で、筆者の後ろから、こんな声が聞こえてきた。どうやら話しているのは、新聞記者同士のようだ。

「これってさ、要は大手同士で組んで、護送船団方式でAmazonに対抗して排除しよう、という仕組みでしょ?」

「そうなんじゃないですかね。Amazonからはかなり厳しい条件を突きつけられていて難航しているようですから」

これはもちろん、正しい認識とは言いがたい。

だが、そう考える人々が出てくるのは無理からぬところがある(さすがに報道関係者としては、率直に言ってお粗末な認識だと思うが)。アメリカで電子書籍ビジネスの勝者となったAmazonが「日本での電子書籍ビジネスを準備中である」と伝えられはじめて、すでに2年以上が経過している。そろそろ「Amazonが○月にも日本参入」という記事には、みなさん食傷気味なのではないだろうか。これだけ難航しているならば、誰かがまとまって「邪魔をしているのでは」と思いたくもなる。

先日来日した米Amazon.comのCEO、ジェフ・ベゾス氏は、新聞各社との取材に応じ「年内にはスタートしたい」とコメントしている。ニュースにもなっているから、見た方も多いだろう。実は筆者も、某社取材へのバックアップという形でベゾス氏へのインタビューに参加しており、彼の口から間違いなく「今年の後半以降にはサービスを開始する。楽しみにしていてほしい」との言葉が発せられたのを、その場で確認している。サービス開始への準備はそれなりに進んでおり、彼らとしても最終段階に近いところにある、と考えてよさそうだ(実際には、あの発言にはまた別の意図もあるだろうが、その点についてはまた後から述べることとしたい)。

ここまでAmazonの参入に時間がかかっているのも、日本の出版界との調整が難航しているからであることに間違いはない。だがだからといって、「出版界が一枚板になって黒船来航を押しとどめている」という事実はない。特にネットではそういう意見を見かけることが多いが、そもそもそんなにしっかりと一枚岩になれるほど、出版界は一体感を持ってはいない。

確かにごく初期(2009~10年頃)には、書籍の電子化そのものに拒否感を持つところもあった。だが現状、著者側で特別な感情を持っていない限り、出版社が「電子書籍化」そのものを拒否する動きはない。「儲けが少なくてやりづらい」、「どうすればいいかわからない」という戸惑いの声はあるが、Amazonのみを忌諱する声はほとんど聞こえてこない。むしろ「確実に大きなパイになる事業者だから、売れるなら売りたい」(大手出版社・電子書籍担当者)という声の方が多い。

出版デジタル機構側も、Amazonを否定するための存在である、という見方については強く否定する。

植村氏(以下敬称略):出版デジタル機構が「すべての人に開かれた」存在だ、といっているのは、ウソじゃないですよ。外部から「Amazon対抗でしょう」と思われるのは理解してはいますが。

冒頭で述べたように、出版デジタル機構は電子書籍ビジネスの活性化を目指す団体であり、その対象にはAmazonも含まれる。出版デジタル機構からAmazonが電子書籍を仕入れて売ることもあり得るし、そうなるのが自然な姿、と彼らも考えている。

だが、沢辺氏は、また違った観点で、出版デジタル機構に「Amazon対抗」の部分がある、と話す。

沢辺:うーん、もうちょっと言うとさ、まあ、Amazonに対して危機感はあるんですよ。それは「一社独占されてしまわないか? 」という懸念のことだと思う。でもAmazonを排除するのもナンセンス。むしろAmazonも一緒に、ネット書店全体、市場全体を豊かにすること。それが真のAmazon「対抗」でしょう? と思っているわけです。

このレトリックの内容をきちんと理解するには、出版デジタル機構がやろうとしていることと、Amazonと出版社が共にビジネスの開始を望んでいながらも、なぜなかなか同意に移れないのか、という2つのことから起きるジレンマについて知っておく必要がある。

電子書籍を販売する場合、販売する電子書籍ストアと著者(通常はそれに加え出版社)との間での合意が必要だ。そして、その際には、どのような条件で販売を行うのか、という内容が含まれる。「出版社・著者との合意」というと、販売時の価格設定権や、販売価格の何%を著者・出版社が得るのか、ということばかりが着目されがちだが、そこに至るには、いくつもの大きな「前提条件」がある。

中でも、販売料率に関わる大きなポイントは「誰が電子書籍にするためのデータを作るのか」という点である。

出版社は電子書籍化する場合、自分達で電子書籍のデータを用意することもできるが、電子書籍プラットフォーム(例えば、この場合はAmazon)に適切なデータや書籍を渡し、そこから電子書籍を彼らに「作ってもらう」パターンもある。どちらを採るかは出版社側のビジネス施策の問題であり、特に問題ではない。そしてもちろん、電子書籍用のデータを持ち込んだ場合より、電子書籍用データを作ってもらった方が、通常は、販売時の収入から得られる利益は小さくなる。電子書籍プラットフォーム側のコスト負担が多くなるから当然といえる。

アメリカでAmazonは、簡易的なネットサービスによるデータ変換の他、出版社から直接データの供給を受けての電子書籍化を行なっている。日本においても、出版社から電子書籍データそのものが供給されない場合、DTPデータやテキストテータなどから変換を行なって電子書籍を作成する、ということになると見られている。この他、販売する時の価格決定権や「レンタル」の実施など、様々な条件を加味したものが、一般に「Amazonとの権利交渉」と呼ばれるものである。

余談になるが、前出・AmazonベゾスCEOの「年内に開始」発言は、見通しを語ったものであると同時に、交渉を行っている各出版社に対し、「年内と言ってしまったのだから、それなりの返事を」というプレッシャーをかける意味合いもあるのではないだろうか。

植村:1社で全部つくって「これはうちが作ったんだから他では売れない」というのは日本にはなじまない、という話です。

これだけはいいたいんだけど、出版デジタル機構を使って「日の丸Amazon」を作る気はさらさらない。

沢辺:「日の丸Google BookSearch」を作る、という意識は、ジャパニーズ・ブックダムの時には少しあったかもね(笑) 僕らは(検索は)無料でやるべきだ、と思っていますから。

植村:消費者が「買う」部分で書店が競争してよ、という考えです。そこで「Amazonは買うのが楽だし、送料無料で早いよね」となるなら、そりゃあAmazonが勝つ。そこはどんどん競争してほしい。評判の良いサービスが勝つのはあたりまえでしょう。

沢辺:誰もが出来る状況を作っても負けるなら、しょうがないですよ。競争の結果だもの。

だけれども、Amazonが全部電子化作業をする、という形とは違う。

Amazonが無料で電子化費用を持つとすると、当然料率は下がる。出版社は自分で費用をもって作っていないので、それを受け入れることになる。そうして作られたデータは、Amazonが独占することになる。それは妥当ですよ。論理的には妥当。

でもそのことによって、他の書店で売る時にまた電子化する。もう一度。二度も三度も四度も、電子書店側で電子化することになる。

この流れを「出版社が自らデータを1回作る」ことに置き換えたい。そこから、Amazonオリジナルに変換したり、他の形に変換したりすればいい。

植村:出版社も割に合わないから「販売は1社だけでいいや」となるかもしれない。それってなんか暗い未来が見えてこないですか?

それよりは、出版社が一回きっちりとした校正をした電子データをもっておき、すべての書店で売れる方が明るい未来でしょう。どこか一社に頼っちゃってそれ以外に回す余力がなくなる、というのはすごく暗い未来だと思う。

前回述べたように、出版デジタル機構が登場したのは、電子書籍においても、著者・出版社・印刷会社・書籍流通(取次)・書店という、多様な「水平分業」を維持するためである。

他方で、電子書籍化するデータを電子書籍プラットフォームが独占するのは避けたい。複数回データ作成が行なわれる非効率も避けたい。だから、電子書籍の作成を出版デジタル機構が受け持つことで、水平分業をしやすくしたい……。それが、出版デジタル機構側の考えである。

だがこのことについて、疑念や不安を感じる出版社が、実際には多いのである。

■ 「無料で電子書籍が出来る」ことの功罪

出版デジタル機構の仕組みでは、電子書籍データ化のコストは、まずは出版デジタル機構が支払う。そして、電子書籍ストアで書籍が売れるたびに、その中からコストの分が天引きされ、最終的に製作コストを超えたところで、データそのものが出版社へと引き渡される。特に、出版デジタル機構が関わる電子書籍データ化の先陣を切る、経済産業省が平成23年度第三次補正予算事業として展開する「地域経済産業活性化対策費補助金(被災地域販路開拓支援事業)」による、「コンテンツ緊急電子化事業」(以下「緊デジ」)によるスキームでは、このような形が採られる。

植村氏は、出版デジタル機構でのデジタルデータ化のコストについて、次のように語っている。

植村:1万円で100万冊で100億だね、とは思っています。3万、5万かかるものもあるかもしれない。目論見では100億くらい使うことになっているのかな。

一般的に、出版デジタル機構が作る電子書籍の製作コストは、1冊あたり1万円から5万円程度とみられており、そう高価ではない。それが最終的に100万冊積み上がると100億円以上がかかる、という計算だ。出版デジタル機構には、政府系ファンドである「産業革新機構」から150億円の投資が行なわれる。植村氏の言う「100億」の出所はここだ。

また緊デジでは、国庫から最大10億円が供出され、緊デジに参加する中小の出版社の出版物に対する電子化に対しては、ここから「費用の半額」が支払われ、さらに出版デジタル機構を利用して電子化する場合、出版デジタル機構側から「残りの半額」が支払われる。出版社からみれば無料で電子化が行なわれることになるのだが、ここでの電子化については、6万冊が予定されている。

確かに巨額ではある。この点については、2つの観点がある。

まず第一に、これだけの額を集めた企業を、いかに維持していくのか、という点だ。

産業革新機構は扱い上民間の投資ファンドであり、投資判断は民間企業である産業革新機構自身によって行なわれる。単純に「国から税金が出ている」と言うわけにはいかない。しかし、産業革新機構の出資金のほとんどは政府からの税金であり、同社が金融機関から資金調達を受ける場合には、政府からの保証を受ける。だから、政府の意向がまったく働いていない、税金とは関係ないお金、というわけではない。緊デジの費用は、もちろんまさに「税金」だ。

では、これだけの資金をどうやって回収するのだろうか?

植村氏は28日の設立会見にて、次のように答えている。

「出版デジタル機構は公共基盤。赤字にはしませんが、大きな収益を追求する企業にする、というわけではありません」

前回から解説しているように、出版デジタル機構は「電子書籍ビジネスの円滑化」が狙いである。「大きな収益を追求しない」とはそういった部分を背景にしている。

植村:我々は私企業であって、業界団体というわけではないです。とはいえ、やっぱり3年間くらいは赤字を出し続けるわけですよ。でもその上で会社が継続する程度であれば、そこにはやっぱり会社としての価値はある。(資産として)100万冊の本があるわけだから。

高い収益をあげる会社にしてもいいでしょう? という議論はあったけれど、そうすると出版社から見ると「出版社の利益を奪う存在だ」という見方もあるんですよ。不安視しているところはある。

沢辺:もちろん事業計画はありますよ。しかし、グーグルやフェースブックにしても、最初に描いた計画通りピッタリといっているのか、というとそうではない。

植村:最初からの成功のビジネスモデルがわかっているわけじゃない。出版デジタル機構の収益源って、走りながらみつけていくことになるんじゃないか、と思っています。

沢辺:むしろ私たちの勝負所はそこだとおもっています。

多分、目標は変わっていくと思う。予感というと怒られそうだけれど、100万タイトルが実現できたら、いろんなビジネスの形があるという予感はある。

植村:特に儲かるビジネスができたら、それは切り出して行ってもいいと思う。

でも、ここ(出版デジタル機構)がポータルになれるんだから、ここにも価値はあるよね。アフィリエイトを入れて、ここに集めたっていい。本と言えばパブリッジ、という感じで。いまはわからないけど、10年やれば価値は出る。(産業革新機構)能見社長が「忍耐強く」と言ってくれているのは、そういうことだと思います。

出版デジタル機構は、出版社から書籍を預かり、デジタル化する立場にある。独占的な地位に就けるわけで、それで大きな収益を得ることは不可能ではない。だがそもそも、それは「水平分業」という出版デジタル機構の狙いからはずれ、彼らが「やらない」と明言している「日本版Amazon」的な意味合いを持つ企業になってしまうことでもある。大きな矛盾につながるわけで、出版デジタル機構としては「大きな利益を目指さない」とコメントせざるを得ない、ということになる。

だが、この点こそを冷ややかに見る出版関係者が多いのである。

電子書籍プラットフォームとの関係も深い、ある企業の幹部は次のように切り捨てる。

「あまりに筋が悪い。できあがった電子書籍を売って回収する意図が見えない。現在売れている電子書籍の多くはリフロー型で、フィックス型は少ない。フィックス型を中心に作ったとして、それがどのくらい売れるのだろうか。しかも、作成する電子書籍は、新刊に比べ販売数量では劣るであろう既刊本のものが中心となる。そうすると、1冊からの利益は小さなものになる。『資金調達はついたので、それを使って電子化さえできればいい』という発想に見える」

フロー型とフィックス型の売れ行きについては、端末の種類も含めた事業状況が変わるとまた違うと筆者は考えており、このコメントに全面的には同意できない。例えば、第三世代iPadのような紙に近い解像感を持つディスプレイのデバイスが中心になると、スキャンしたデータで作るフィックス型の価値もまた変わってくると考えられるからだ。だが、それ以外の部分については筆者も同意する。

電子書籍はまず「数」がないとビジネスが難しい。日本でビジネスが難航しているのは、やはり数が足りないからだ。だが他方で、過去に刊行された書籍が大量に売れるか、というと、そういうわけでもない。一般的な書籍と同じく、売れる書籍は新刊に集中している。もちろん、名作と呼ばれる作品を中心に、既刊本も売れるだろう。特にコミックにおいては、完結したシリーズのまとめ読みを目的とした「大人買い」は、きわめて大きな市場を持っている。しかし、それ以外の既刊本については、そうそうヒットに繋がらない。携帯電話向けの電子書籍の時代もそうであったし、アメリカでの電子書籍においてもそうだ。電子書籍が盛り上がるには既刊本を含めた「数」が必要だが、だからといって既刊本で利益を得るのは難しい。だから出版社は、身銭を切って既刊本の電子化に踏み切らなかった、という事情がある。

それがわかっているからこそ、「出版デジタル機構はほんとうに投資を回収できるのか」と疑問に感じる人々が多いのだろう。実際の問題、同様の指摘は、片手では足りない数の出版関係者から聞かれた。中には、出版デジタル機構への出資を決めている企業の関係者もいる。

「永続的なビジネスになるか否かはともかく、緊デジの部分に関していえばリスクは低いので、緊デジでの電子化には期待したい」というドライな見方も聞かれた。

他方、ある出版社の電子書籍化担当は、出版デジタル機構について筆者に問われると、次のように答えた。

「うーん、作成したデータの権利の問題が、怖いですね……」

出版デジタル機構で作成したデータは、データを作成した段階では出版社の持ち物ではない。あくまで出版デジタル機構の持ち物である。数万円と言われる電子書籍化のコストが回収できるまでは、電子書籍のデータは出版社の持ち物ではない。

出版物の著作権は著者にあるが、出版社には法的な権利は存在しない。著者を中心とした著作者から、出版権を委託されている存在だ。電子書籍を販売する際、そのデータそのものの「所有権」が誰に帰属するかは、また別の問題となる。出版社が作れば出版社の持ち物になるが、他のところが作れば、そこから権利が委譲されない限り、データは制作したところのものとなる。

出版デジタル機構は、コスト回収後にデータの所有権を出版社へと返すことを明言している。だが、それまでは出版デジタル機構が持つ。ここが問題だ。

たった数万円、とはいうものの、それだけのコストをすべての電子書籍が回収できるわけではない。例えば、1冊1,000円の電子書籍から100円のコストを回収したとする(割合は一例であり、出版デジタル機構がこれだけとる、という意味ではない)。3万円のコストを回収するとすれば、300部の販売が必要になる。たった300部というなかれ。現状では、300部が売れない電子書籍など珍しくもない。それどころか、大半の電子書籍は「新刊」でも数百部の売上がせいぜい。元々紙では数千部しか売れなかった本の場合、それが電子書籍化されたところで、一気に売れるようになるものは例外中の例外といえる。雑誌のバックナンバーの場合、より少ない例もあるだろう。

そうなると、いつまで経っても製作コストを回収できない電子書籍データが大量に出てくる可能性がある。むしろ、その公算は非常に高く、結果、「文化としては貴重であり、電子書籍ビジネスを支えているが、売上には繋がらない」電子書籍データが、出版デジタル機構にはたくさん蓄積されることになるだろう。出版デジタル機構がある意味公的な役割を果たしている、という印象であるのは、こういった部分に起因する。

前出の人物は、そのことを危惧しているわけではない。出版デジタル機構にいる人物は使命感を持っているし、コンセンサスもあるから無碍に扱われることは(希望的観測が含まれるが)ない。

だが仮に、投資回収の見込みが立たないと決まった時はどうなるだろう? 産業革新機構は投資ファンドであり、ボランティアではない。長期的視野に立った投資判断を行なうとみられてはいるが、仮に回収の見込みが立たない、と判明した場合には、出版デジタル機構の持つ資産である「電子書籍データ」の処分に繋がる可能性もある。資産として電子書籍データが処分された場合には、出版社の意図とは異なる形で、電子書籍データが一人歩きする可能性も否定できない。前出のコメントを発した人物はこうも続ける。

「古くて価値のある書籍・雑誌をデータ化してもらった場合、最悪だと、そのデータが帰ってこない可能性もある。もちろん最悪の場合の話だけれど、そこまで考えると、軽々に乗っていい話なのかどうか迷う」

もちろん、こういった話は、出版デジタル機構が堅調にビジネスを進めるのであれば、完全な杞憂である。

だが出版デジタル機構側は、それをきちんと形にして示す必要を迫られている、と筆者は考える。公的な資金を使う以上、それをきちんと回収し、永続的にビジネスを回すための具体的な策を見せなくてはならない。

沢辺氏も言うように、出版デジタル機構の可能性は「データを売る」ことだけに限らない。書籍のデータが集まることで、全文検索から始まるビジネスや、書籍の販売サイトへと誘導する「ポータル」的なビジネスまで、色々な可能性があるだろう。そのバランスをしっかり見せること、そして、出版デジタル機構が作ったデータが「どういう形で各電子書籍ストアで販売されるのか」という姿が見えてこないと、出版社側の疑心暗鬼は収まらない。

■ 「非競争領域」と「水平分業」のジレンマ

他方、緊デジについては、また別の批判もある。「東北の復興にかこつけて、電子書籍へと税を負担させた」ことへの批判だ。その点については、筆者も同感だ。

そして、緊デジにはもう一つの問題点がからんでくる。

それは「非競争領域」とはどこか、ということだ。

緊デジでは、東日本大震災の被災地域において、東北関連書籍の電子化作業の一部を行い、雇用の創出を狙っている。詳しくは、緊デジの事業に関するサイトを参照してほしい。

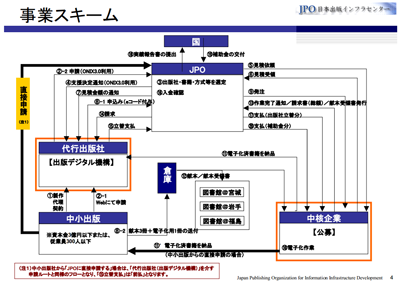

|

| 緊デジの事業スキーム。出版デジタル機構は電子書籍データ化作業を代行する立場となる |

確かにそれは可能だが、現地に税を投下して支援するならば、緊デジのようなスキームを使わず、もっと直接的な方法で行えるのではないか、電子書籍ビジネスの推進、特に「すぐに儲けにならない部分」の展開に税金を投入する言い訳として、東日本大震災からの復興事業が使われているのではないか、という疑念はぬぐえない。

またなにより、見逃せない点がひとつある。

出版デジタル機構は、電子書籍における「非競争領域」を担当する、とされている。確かに、書誌データやアクセシビリティの整備などは、直接的にビジネスに繋がりづらく、非競争領域といえるかも知れない。だが、電子書籍データの作成という部分は、まさにそこでたくさんのビジネスが考えられる「競争領域」そのものではないだろうか?

出版デジタル機構でのデジタル化を冷ややかな目で見る人々がいる理由は、彼らが狙う「100万冊のデジタル化」を、アメリカではすでに1企業、すなわちAmazonが自力で行なってしまっている、という点がある。

「Amazonが1社でやったことを、たくさんの出版社が集まり、税金まで使ってやる」ことを批判する声は多い。

その部分に、特に緊デジのような形で税を投入し、実質的に数万冊が無料で電子書籍化されることになるとすれば、本来存在した、その部分の「電子書籍データを作る」というビジネスは奪われてしまうことになりかねない。まだ立ち上がりが鈍いとはいえ、電子書籍には大きなビジネスの可能性がある。紙の書籍を作る際のデータを持っている印刷会社や、小回りの利く編集プロダクション、アプリやウェブ作成の技術を持つIT企業まで、電子書籍データ作成ビジネスを検討している企業は少なくない。出版デジタル機構の振る舞い方によっては、「非競争領域」の名の下に、彼らからビジネスチャンスを奪う可能性もある。

「緊デジ」という枠組みの見通しの悪さ、そして、ビジネスチャンスを奪う可能性。これらの点を、出版デジタル機構側も否定しない。

沢辺:緊デジの話になって、ある印刷会社からは「見積もり依頼が激減した」といわれていいます。私たちもそれを指摘されて気づいた。本当に心の底から適切に対処しようと考えていて、経産省にかけあって……。

植村:緊デジについては色々言われています。

じゃあ。ぼくらはこれを放置しててて良かったのか? ということです。少なくとも、私と沢辺のいるところがとるのが一番うまくいく、と思ったんです。

沢辺:大手印刷会社の人の中にも、本当に真剣に「今回、これで東北に金を落とそうよ」と言っている人、動いてくれている人もいる。だから、いまさら大手・零細どうでもいいですよ。レッテル貼りはお互いに止めないといけないと思ってる。

要約すれば、「ビジネスチャンスを奪う点については最大限配慮する」「緊デジを良い方向に生かすために積極的に関与することを選んだ」というところだろう。

では「非競争領域」という判断を、出版デジタル機構側はどういう風に行なっているのだろうか?

植村:質問の中に、「電子取次(筆者注:電子書籍製作と、電子書籍プラットフォームへの卸を担当するビジネス。凸版印刷系のビットウェイと大日本印刷系のモバイル・ブックジェーピー(MBJ)などが代表格)とはバッティングしますよね」という話はありました。

建前的かも知れないけれど「みなさんやってくださって結構ですよ」ということです。いままでの3万冊については、いままでの取引を続けていただいてかまわない。でも、100万冊はあつめられない。なので、電子取次もぼくらからもってってください、と。要は横持ちです。競合するんじゃなくパートナー。

それに、ぼくらはフィーチャーフォン向けはやらない、と言っていますし、事業領域は棲み分けられるのでは。

沢辺:非競争領域はあるんですよ。本の検索とか、アクセシビリティとか、書誌情報だとか。でも、僕は植村くんとはちょっと考えが違っていて……。

おっしゃるとおり、非競争領域なんてそんなにキレイに線が引けるものではない、と思っています。データ化については、市場を圧迫する部分もあると思う。機構が、若い人達の「あれをやりたい」という部分、EPUBを作ろうとか、そういう動きを総取りしちゃうんじゃないか? ってことでしょう? だけど、逆に電子書籍製作をいろんな人達に依頼していきたい。公開で公募して、むしろ参入の可能性を広げたい。

植村:僕が言ってるのは、「いま契約している印刷会社さんとの関係を切ってまで出版デジタル機構と組んでください」という話ではないです。「複数使ってください」ということ。

特にXMDFとドットブックは、フォーマットがプロプライエタリーで、外部からは見えないところがあるでしょう?

だからぼくらが2社と相談して、交換フォーマットという形でクリアーにします。オーサリングツールなどもラインセンスします。小さな出版社に対しては、出版デジタル機構からツールをダウンロードできるようにもします。マニュアルなども置きます。フォーマット講習会まではやらないかも知れないけれど……。

出版デジタル機構としては、できあがったデータは「できればこちらにも納めてほしい」とは思いますけれどね。

本来は自分達の環境で作るべきだと思う。印刷会社がもたもたしている間に、制作の部分にIT企業や編集プロダクションが入って来るのもありでしょう。

沢辺:参入しやすい仕様にして、ツールの公開はします。

出版社が単独で(オープンにしろ、という意見を)ボイジャーやシャープにおしつけても無理でしょう。

そういう環境を作るのに、機構という仕組みは必要だと思う。だからこそ、私達中小零細の版元ドットコムが出版デジタル機構に入っていることに意味がある、と。

出版デジタル機構が「非競争領域」と位置づけるのは、別のいい方をすれば、電子書籍ビジネスを広げるための領域、ということになるのだろう。データ化は確かにそこで、ビジネスの可能性と産業推進がかぶる部分が大きい。しかし出版デジタル機構としては、そのデータ化自身をビジネス化するバックアップもすることで、全体のバランスをとろうとしている、ということなのだろう。

植村:努力してくれるところがすべて参入できなければ、市場は広がらないですよ。本にかかわっている人々みんながこの業界のプレイヤー。そのみんなが食えないと、市場は大きくならない。

だから僕と沢辺が一番「中立であろう」としているんです。

もちろんそれだって、いつかずれてきてしまうかも知れない。道を間違うかもしれない。でも、そこには耳を貸したい。間違ったら「あ、軌道修正しないと」と思いたい。

ただもちろん、音羽(講談社)・一橋(小学館)の力は強くて、それなしに動かない、というのも事実。この構造も熟知しているつもり。沢辺はよく「コバンザメ商法」って言うんだけど、だからこそ動くことはあると思う。

現実として(電子書籍では)食えていない。食えないとしょうがないんだ。僕らはなんとか生業として成立させようとしているんです。

沢辺:後からでてきたものを事後的に評価してものを言うのは止めたい。だから私は止めたわけ。

出版デジタル機構が存在することは矛盾で、こんなものがなくてうまくいくならそれに越したことはない。今回のフォーマットを例にとってもさ、いっぱい矛盾がある。あるのよ。それをどこかで判断しないといけない。判断から逃れてて「見づらい」とか言うのは楽。でも、それやってたら前に進まない。

電子書籍が意味のあるのものになるとするならば、私たちが耳障りのいい批判をしても……。ここなんです。「ごめんわかんない」「ここが困っているんだ」と率直に語って、中に入ってやる同志を求めたいわけですよ。

いろんな人からのアイデアをうけとめられるようにしなくていはいけない。そう言ってもらえるようになるための最大のポイントは情報公開だと思っています。ここは淡々とやっていく。それを、前向きに捉えてくれる人がでてくれば。

電子書籍ビジネスには矛盾がたくさんある。もはや「やりたくない」と言っている人はほとんどいないのに、儲けるための施策やクオリティに対する考え方がまちまちで、その違いが大きな障害になっている。

他方で、出版デジタル機構の流れを見ていると、もっとも大きな矛盾も見えてきた。

それは、出版界が「水平分業」を望んでいるといいつつも、実際に販売している部分ではDRMによって「垂直に隔てられている」という点だ。

出版デジタル機構の理想は、どんな人でも、出版社として、書店として電子書籍ビジネスに参入できることだ。確かに、彼らのような仕組みを使えば、それは可能かも知れない。

だが、実効性を高めるには、ひとつ大きな要素がある。

それが「DRMの壁」だ。「日本の電子書籍はストアが乱立していて混乱状態にある」と言われる。だが、単にストアがたくさんあるという点だけを指摘するならば、他国でも同じような部分がある。アメリカと日本の違いは、「Amazonという支配的な存在があるか否か」だけだ。結局、各電子書籍ストアの間はDRMの壁で隔てられている。

日本の電子書籍ストアは、いくつかの電子書籍プラットフォームで系列化されていて、数の割には混乱していない。しかし「水平分業を」という一方で、電子書籍プラットフォーム同士の間ではDRMの壁があり、結局は「支配的な事業者がないまま分断されている」状況になっている。それでは、いくら書店が増えても消費者としては使いづらいだけであり、水平分業が消費者のためにならない。

DRMを撤廃するか、DRMを統一(もしくは複数採用し、互換性の維持を行なうか)して、どの電子書籍ストアから本を買っても大丈夫な状態にすることが真の「水平分業」、すなわち、紙の書籍と同じ状態を作ることに繋がる。

残念ながら、出版デジタル機構側でDRMにまで関与する話は出てきていない。

「売る側としては、もう水平分業なんてどうでもいい。売れる環境が欲しいだけ」

大手出版社で電子書籍製作を担当する人物は、そう話した。この意見が、もっとも端的な出版デジタル機構に対する「現場」の意見かもしれない。

国や出版関連各社首脳の持つ「水平分業維持」への意識と、現場の「足下のビジネスへの期待感」の違いこそが、出版デジタル機構の持つもっとも大きな矛盾といえる。

出版デジタル機構の考えていること、その理想は十分に傾聴に値すると思う。だがそれを実際のビジネスに生かすには、矛盾をいかに解決するかにかかっている。そして、その方策は確かに、彼らの言う通り「情報公開」にかかっている。ただし、情報公開の範囲は、データフォーマットなどだけでなく、それ以上に「運営方針」「経営手法」についてのクリアーな情報をいかに伝えるかにもかかっていそうだ。

| 西田宗千佳のRandom Analysis 価格:月額420円(税込) 配信日:毎月第2・4週水曜日 AV、PC、ケータイからクラウド、電子書籍。“電気かデータが流れるもの”を中心に情報の海から、独自取材で本質を導き“次の波”を探る、西田宗千佳の行動と思考の記録。購読はこちら。 |

(2012年 5月 11日)