第128回:International CES特別編

CESで見つけたユニークな技術/製品

~空中結像3Dやゲーム向けプロジェクタなど~~

2010 International CESが閉幕した。振り返ってみれば、終始、3D(立体視)テレビに沸いていた。

|

| 会場のラスベガス・コンベンションセンター |

眼鏡がいらない裸眼立体視の研究も進んできてはいたが、実効解像度が下がってしまいがちな裸眼立体視方式ではなく、今世代は各メーカーがフルHD(1,920×1,080ドット)解像度を立体視することにフォーカスしたため、多くのメーカーが眼鏡ありきの立体視を選択した。そして特に、直視型のテレビ製品では、左右の目にそれぞれの映像を交互に見せていく、フレームシーケンシャル方式の勢力が大きい。

今回のCESの展示を見る限りでは、日本メーカーのソニー、パナソニック、東芝、シャープは、この立体視を上位機種から導入を進めていく方針を示していたが、韓国勢のサムスンはミドルハイクラスから3D化を進めて日本勢に対抗する。ただ、同じ韓国勢でもLG電子は日本勢のようにハイエンドのみ3Dに対応するようで、微妙に各社の力関係の入れ違いが違うのが、3Dテレビ「元年」を象徴している。

テレビ離れが進んでいる……と言われる日本の若者達に対して、3Dテレビが、その視線をもう一度、テレビに振り向かせる起爆剤となるのか、注目されるところである。

大画面☆マニア 2010 International CES特別編を締めくくる今回は、会場内で見かけたユニークな映像系の展示を紹介する。

■ ちょっとかわった「3D」技術の数々

今年のInternational CESの映像機器方面でのメインテーマは実質的に「3D」となってしまったわけだが、冒頭で述べたような「主流勢力」以外にも、一風変わった「3D」の展示があったので、それらを紹介しておこうと思う。

冒頭で述べたように、3Dテレビにおいて、今期は、マイナー路線となりつつある眼鏡いらずの裸眼立体視方式だが、サムスンは例年通り、裸眼立体視のデモも行なっていた。

タイプとしては液晶パネルの表示面側に視差バリアを施したタイプのインテグラルピクセル方式。この方式は、立体像の解像度がパネル解像度に比べて低下する弱点はあるが、その分多視点に対応しているのが特長。具体的にいうと、映像パネル上の立体物を正面から見れば正面が、横から見れば側面が見えたりするため、観察者が動く事で像の見え方が変わるのだ。こうしたインテラクティブ性は、映像視聴のためというよりは、人目を惹くデジタル看板(デジタルサイネージ)分野での応用の方で有望視されている。サムスンブースでの展示もまさにそういった用途を想定しての展示であった。

|  |  |

| 裸眼立体視はデジタルサイネージ分野での応用が主流となる? | ||

このインテグラルピクセル方式による多視点立体視を、一般的な映像視聴用途に普及させていくのに、現時点では1つ難題がある。

それは、コンテンツの制作が難しく、データ量が多くなるという問題。たとえば8方向からの視点に対応する立体像をこの方式で表示するためには8視点分の映像を用意しなければならない。CGの場合、8視点ならば、8箇所からのレンダリングを行なうことになるので、負荷は通常の立体視(左右の目の2視点)の4倍になる。解像度を減らせばピクセル描画負荷は低減できるがジオメトリ負荷は低減できない。

|

| 今回のCESでパナソニックが展示した業務用ステレオ動画撮影カメラ。二眼レンズが見て取れる |

さらに深刻なのは実写の3D映像。通常は二眼レンズなどを搭載したステレオカメラ等で撮影することになり、この場合、当然、撮影される映像は2視点からの映像のみということになる例えば8視点対応の立体像を表示しようとしても、2枚の映像フレームしかないのだから困ったことになる。

そこで、ハリウッドのテクニカラーが研究中なのは、3D対応のブルーレイソフトなど、すでにある2視点の映像から多視点映像を作り出す技術。

その仕組みは、まず2視点の一組の左右フレームを調査してその相関関係から深度情報を抽出する。深度情報が求められると仮想的な3D空間が再構築可能になる。

ただし、3D空間を再構築できたとしても、撮影時に見えていない「遮蔽されている箇所」などの色情報などは欠損している。これについては、倍速駆動技術で用いられたような、補間フレーム技術と同種のテクニックを応用する。つまり、奥行き方向と時間軸方向に対してピクセル色を予測するのだ。

こうすることでさすがに側面までは再現されないにしても、それなりの多視点立体像が得られる。もちろん補間フレームの時と同様に予測が外れればエラーピクセルとしてノイズになるわけだが。

テクニカラーの担当者によれば「現在はオフライン計算で時間を掛けて多視点フレームを生成している」とのことだが、将来的にはリアルタイム実装を行ないたい、とのことであった。

|  |

| テクニカラーは2視点の立体像を多視点に変換する研究を展示 | 実際に裸眼立体視ディスプレイにて、変換像をデモンストレーション。効果としてはまずまず。次世3D代技術として要注目か |

多視点対応とまではいかないものの、こうした立体視にまつわる映像変換技術は東芝の次世代CELLレグザ、サムスンの3DTVにも搭載される予定で、立体視の普及が進むとシンクロした形で今後ますます進化していく技術分野であろうと推察される。

|

| 3DMediaブース |

こうした立体視にまつわる変換技術を、一般向けにパソコンソフトウェアの形でリリースしていたのが米3DMediaだ。

3DMediaは、普通のデジタルカメラで撮影した写真から立体写真を自動生成する「3D Composer」をブースにてデモンストレーションしていた。

3D Composerの活用方法は簡単。普段使っているデジカメで写真を撮る際に、少しだけ立ち位置を変えて被写体を2回撮影すればそれでOK。

三脚などを使う必要はなく、ただ撮影位置を変えて普通に撮影すればいい。当然、撮影された写真は、フレーミングはズレやカメラの角度もズレるが、3D Composerは、そうした写真の「ズレ」を補間修正した上で立体写真を自動生成してくれる。

処理対象フォルダに複数の写真がある場合は、自動的に写真の内容を認識して、立体写真に変換できるペアの写真を自動的にピックアップして変換してくれる。あるシーンでは3D Composerを利用することを意識して位置ずらし撮影をし、あるシーンでは普通に一枚の写真しか撮らなかったりして、メモリカードのフォルダに立体視変換向けペア写真と単発写真が混在していても大丈夫だ。

実際に、ブース来訪時に3DMediaのPresident&CEOのTassos Markas博士がフリーハンドで筆者を撮影してくれて、その2枚の写真から3D Composerを利用して自動生成したもらった。なお、閲覧にはステレオ写真ビューワーが必要で、フリーソフトウェアとしては「ステレオフォトメーカー」などがある。

立体写真は撮影しても表示する手段が限られてきたために、あまり身近な存在ではなかったが、3Dテレビ元年といわれる今年以降は一般家庭にも立体写真を楽しむ環境が整い始めることになる。そうなったときには、3D Composerのような技術は、かなり注目度を上げてくることだろう。

|  |  |

| 手持ちで二箇所から立ち位置を変えて撮影すればOK。二枚の写真から立体写真を自動生成 | 立ち位置を変えて撮影した2枚の写真 | |

現行方式とは全く異なる、新しい3Dディスプレイ技術の研究について発表していたのは日本のAerial Systems。

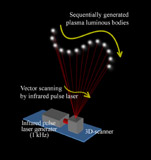

Aerial Systems、独立行政法人・科学技術振興機構(JST)、東京大学、慶應大学などが共同で研究開発中の「Aerial 3D Display」(以下A3D)は直訳すれば「空中立体ディスプレイ」となることからも連想できるように、全く何もない空中に映像を表示させるという夢の技術。

フォグや霧を焚いてそこに投射する疑似手法でもなく、面対称に像を結像させる特殊光学技術でもなく、種も仕掛けもない空中に自発光のドット群を立体的に描き出す。

|

| Aerial Systemsブース |

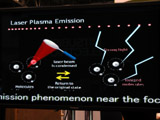

用いるのはレーザー技術。レーザー光とは超高密度に位相の揃った光を収束させたもので、遠くまで伝達しても発散しない特性を持つ。

このレーザー光をあえて光学系を通してある一定距離のところの一点に凝縮するように操作してやると、レーザーの特性が失われて崩壊するレーザーブレークダウンと呼ばれる現象が起こる。

虫眼鏡で太陽光を集約させて紙を焦がすようなイメージで、レーザー光のエネルギーを一点に集約してやると、その位置の空気分子は電離(イオン化)してしまう。レーザーの照射を止めると再び空気分子は平常状態に戻り再結合するが、この時光を放つ。

つまり、レーザーの照射方向とレーザーブレークダウンの発生距離を調整すれば、任意の空間上に自発光の光点を発生させられるというわけだ。この光点の発生を自在に制御できれば、何もない空間に点描画像を浮かび上がらせることができる。これがA3Dの基本原理となる。なお、現在のA3D試作システムでは1秒間に1,000点の発光を5メートル上空の空中に対して3m×3m×3mの空間に描き出すことができるという。

レーザーブレークダウンの距離は光学制御で行ない、方角については電磁メカを駆使している。現在はレーザー発信源が1基なので1秒間に1,000点という制限があるが、発信源をマルチ化すれば単位時間あたりより多くの光点を描き出せることになる。

非常に未来的でSF的な技術であるが、欠点がないわけではない。まず、現在の試作システムでは消費電力が2,500Wにもなっているとのこと。また、空気分子をイオン化してしまうほどのレーザーブレークダウンを伴うので、SF映画「マイノリティ・リポート」のように映像に対して手を触れようとすれば、ほぼ間違いなく手が焦げてしまう。なので現状では、人が近づかないように管理した環境下で表示するか、あるいは手の触れられない上空に表示することになるという。

また、空気分子の再結合時の発光は白水色となるため、光点はこの白水色に限定される。つまり、任意の色の光点を発生させフルカラー像を描き出すのは現時点では難しいとしている。

ただ、全く何もない空間に、点描画とはいえ映像が出現するインパクトは相当なものであり、人の目を引きつける魅力がある。そのため、裸眼立体視ディスプレイと同様に、デジタルサイネージの分野での応用が期待されているという。

5月に日本科学未来館で開催予定の「予感研究所展」にて出展の予定があるそうなので、実際に見てみてたい人は行ってみるといいだろう。

|  |  |

| 動作原理図。レーザーブレークダウンを任意の空間点において起こさせる | レーザーブレークダウンを着火技術に応用する例はこれまでにもあったが、ディスプレイ技術に応用したのは世界初 | 時計を描画。これは人目を惹きそうだ |

|  |  |

| 1秒間に1,000点という範囲内であれば動画も描き出すことが可能とのこと | ||

|  |  |

| リンゴ | SOSの文字。文字表示もこのくらいならばなんとかいける | ティーポット。光点は全方位に光るため、どの方向から見ても、ちゃんと見られる |

■ ゲームユーザー向け低価格3Dプロジェクタが登場!

立体視(3D)の波はテレビだけではなく、プロジェクタにも波及しつつあることは、既にレポートしたLG電子の3D対応SXRDプロジェクタからもわかる。ただし、LGのプロジェクタは約100万円のハイエンド機であり、直視型の3Dテレビも各社想定価格レンジに違いがあるにせよ、普及価格帯の製品はあまり無い。

3Dプロジェクタも当面、ハイエンド機のみなのかと思ったら、意外や意外、実勢価格にして10万円を大きく割り込む低価格な3Dプロジェクタ製品投入を計画しているメーカーがあった。それはOptomaだ。

|

| Optoma「GT720」。720p/3D対応で699ドルは安い |

OptomaのDLPプロジェクタ「GT」シリーズは、GameTimeの頭文字をとったゲームユーザー向けで、かなりの低価格な3Dプロジェクタ。

今回発表されたのは、上位の「GT720」と、下位の「GT360」。GT720は1,280×800ドット(16:10)のDarkChip3世代の0.65型DMDチップを採用した単板式DLPプロジェクタ。輝度は,500ルーメンでコントラスト比は3,000:1。HDMI端子やVGAコネクタはもちろん一般的なアナログビデオ入力端子も備える。レンズシフトはないが、価格が699ドルと脅威的なコストパフォーマンスだ。

一方、GT360は800×600ドット(4:3)のDarkChip3世代の0.55型DMDチップを採用した単板式DLPプロジェクタ。DMDチップ以外の基本スペックはGT720と同じで、価格は驚きの499ドルだ。

|  |

| Optoma「GT720」の背面 | エントリーモデルの「GT360」は499ドル |

Optoma担当者によれば、GT720がXbox360やPS3などのハイビジョンゲーム機向け、GT360がWiiやPS2以前のSDゲーム機向けを想定しているという。製品名に「360」がある方を「Xbox360向け」みたいにブランディングした方がよかったのではないかと思うのは筆者だけだろうか。ちなみに、両者共に今春の3月の発売を予定。

3D対応方式はフレームシーケンシャル方式で左60Hz+右60Hzの表示形式。このDLPプロジェクタの立体視対応のためには「DLP-LINK」というテクノロジーが応用されているという。

DLP-LINKは立体視への対応に際して、アクティブシャッター眼鏡との同期をとるための別体トランスミッターを必要としない実装技術だ。光軸から画面全体にシンクロ用の赤外線同期信号も投射するので赤外線トランスミッターはいらない。Optomaの担当者はブースにて、赤外線は光源ランプからの光に含まれているものを利用すると説明していた。

それにしてもDLPプロジェクタは3D対応にしても、なぜこんなに低価格なのか。

DLPプロジェクタの場合、もともと時分割表現で階調を生成しているので、立体視における左右のそれぞれの目用の映像表示の時分割表示も、何の工夫をせずとも基本原理として実現できてしまう。フレームシーケンシャル方式の立体視に向いた映像生成方式なのがDLPプロジェクタなのだ。

とはいえ、立体視対応にすると、1フレーム内の多階調表現のためにたっぷりと使っていた時間を半分に減らして左右の目用の映像を時分割生成することになるので、立体視時は階調表現が粗くなる傾向にある。

ただ、お手軽に格安に立体視を大画面で楽しむ手段としてはDLPは有効だ。最近は下火のDLPも、この3Dブームに乗れれば返り咲きもあり得るかもしれない。

|  |

| ゲームを大画面立体視で楽しむのが当たり前になる日は近い? | |

■ 手のひらサイズの超小型プロジェクタの最新事情

メディアで広く取り上げられながらも、いまひとつビジネスシーンへの導入に現実味がないのが超小型プロジェクタだ。

受け入れられにくい理由は明白で、「小さい」というメリットに対して「暗くて割高」というデメリットの方が重く受け止められてしまうためだ。

今やB5サイズくらいの占有面積の、ノートPCと一緒に持ち歩けるポータブルプロジェクタは輝度にして1,000ルーメン以上はある。こうした製品に超小型プロジェクタが対抗するためには、手の平に乗る小ささにくわえて、実用に耐えうる輝度性能の実現が必要不可欠なのだ。

そんなわけで、各社はこの超小型プロジェクタの輝度性能向上に注力した開発を行なってきている。

Optomaの「PK301」はRGB-LEDバックライトを搭載した単板式DLPプロジェクタで、このクラスとしては最も明るい50ルーメンを達成。昨年の同サイズクラスだと10~20ルーメンが主流だったので輝度性能は2倍になったということ。

|  |  |

| Optoma PK301 | HDMI接続端子を装備! | 以前は暗室でのデモだったのが、今年はブース内のオープン展示コーナーで投射デモを行なっていた |

DMDチップのパネル解像度は854×480ドットのいわゆる16:9アスペクトのワイドVGAタイプ。コントラスト比は2,000:1を達成し、NTSC色域カバー率100%をも実現していて、聴講型プロジェクタにしては画質が割とまともなのも特長。サイズは超小型プロジェクタとしては標準的な大きさで120×70×30mm(幅×奥行き×高さ)。

バッテリー駆動時間は低輝度の20ルーメンモードで1時間程度。追加バッテリーで駆動時間が2倍化されるが、基本的にはバッテリー駆動は臨時用というイメージか。

|

| 同解像度で輝度性能をやや抑えた20ルーメンの「PK201」は299ドルで2月に発売予定 |

PCレス・プレゼン機能も充実していて、28MBの内蔵メモリの他に、マイクロSDカードスロット(最大16GBまで対応)を搭載。本体だけで動画や静止画の再生に対応している。対応フォーマットはAVI、MOV、MP4、JPEG、BMP、GIF、TIFFなど。

接続端子は、一般的なコンポジットビデオ端子やアナログRGB入力に加えて、HDMIにも対応している。HDMI経由での接続は圧縮表示となるものの1080iまで表示可能。

価格もなかなか頑張っていて399ドルを想定。北米では3月に発売を予定している。ただ、もうちょっと明るくならないと1,000ルーメンクラスのポータブル機ユーザーからの移行は難しいかもしれない。

韓国勢のサムスンは、意外にも、超小型プロジェクタのジャンルではDLPではなく、3板式の透過型液晶(3LCD)タイプの超小型プロジェクタを展示していた。解像度は854×480ドット、30ルーメン。バッテリー駆動時間は2時間程度。価格は249~300ドルを想定。発売時期は4月を予定。

|  |  |

| サムスンの超小型3LCDプロジェクタ | 比較用の携帯電話と比べるとその小ささが分かるはず | この大きさで30ルーメンは見事と言えば見事。超小型プロジェクタに液晶のアナログ階調表現を求めたい人にはいいのかも? |

輝度もOptomaのものと比べると暗く、暗室でのデモとなっていて、取り立てて3LCDの優位性が垣間見える物ではなかったように思うが、確かに他者と比較すると圧倒的に小さい。サムスンは直視型のテレビなどでも薄型化に特に注力しているので、超小型プロジェクタにおいてもダウンサイジングにフォーカスした製品作りをしていると言うことなのだろう。

|  |

| 携帯電話「eXpo」の専用オプションの超小型プロジェクタ | 携帯電話とプロジェクタを組み合わせるという発想 |

一方、LG電子は、超小型プロジェクタをビジネス用途ではなく、ホビーやパーソナルユースに活用する、超小型プロジェクタならではのアプリケーション開発に力を注いでいるようだ。

LGの新携帯電話「eXpo」には、LEDプロジェクタが専用オプションとして設定されるのだ。eXpo底面に合体させる形で活用し、脱着はワンタッチで行なえる。かなり小さく、eXpoとプロジェクタユニットとを合体させたままでもポケットに入るほどだ。

輝度スペックは非公開とのことだが、暗い場所でならば40インチ程度のサイズにまでは投射できる程度の明るさはあるとのこと。

携帯電話側に内蔵されたカメラで撮影した動画や写真をみんなに見せるときなど、この機能を活用すれば、携帯電話本体を手渡して回し見せずとも、壁などに投射してみんなで一緒に見られるというわけだ。メニュー画面はもちろん、ゲームなどのアプリ画面までも投射可能なので、アイディア次第では色々な活用ができそうだ。価格は179ドル程度になる見込み。

|  |  |

| 携帯電話の底面に合体させる感じで取り付ける | ゲーム画面を壁に投射。ブース内の明るいところでの投射でもそこそこ見える。 | |

■その他、気になった最新ディスプレイ関連展示

今回のCESでは、大画面マニアであると同時に多画面マニアの心をくすぐる展示も、いくつか目に付いた。

1つはサムスンが発売を予定しているMD230。23インチ前後のフルHD解像度の、スペック的にはごくありふれた液晶ディスプレイだが、ベゼルが極細。ベゼルが極薄だと嬉しいのは、複数のディスプレイを隣接設置して構築した多画面環境時に、表示境界をほとんど気にしないで操作できるという点。

PCのヘビーユーザーには説明不要かも知れないが、ATI(AMD)が発表した新RADEON HD5000シリーズがサポートする、1GPUの3画面ないしは6画面同時出力の機能「Eyefinity」テクノロジーに向けた製品だ。

価格は未定だが、6画面セットで3,000ドル、3画面セットで1,800ドルを想定しているという。今や23インチクラスの6画面環境は、日本でもベゼル幅と画質にこだわらなければ、12万円前後で構築できるので、やや割高な感じもうける。

|  |  |

| MD230。3×2構成の6画面。 | 縦画面を3列に並べた縦解像度重視なコンフィギュレーション。デザインワークには最適か? | ゲーム向けのウルトラワイドな3画面コンフィギュレーションも |

多画面というのかどうかは迷うが、LG電子が展示していたのは1台のPCにLAN経由で最大31台まで接続できるというPCディスプレイ製品。

|

| ブースでは実際に31台のディスプレイがあたかも個別のPCとして動作しているようなデモが行なわれていた |

モデル名の先頭に“N”が付くシリーズで、16:10の製品が19型/1,440×900ドットの「N1941WA」と、22型/1,680×1,080ドット(16:10)の「N2224WA」、17型/1,440×900ドットの「N174WA」の3製品。4:3の19型/1,280×1,024ドット「N194LA」も用意される。

普通に1台のPCで多画面環境を構築しても良いが、LG電子によれば、もともとこのNシリーズは省エネ、省スペース、省コストなコンピューティングを想定した製品とのこと。

このNシリーズディスプレイにはLAN端子以外にUSB端子も付いていて、ここにマウスとキーボードを挿すことも可能。ホストPCは各ディスプレイに対してバーチャルデスクトップを提供してくれるので、あたかも自分専用のPCを使っているかのごとく作業が行なえる。

あまり高度なPCオペーレーションを行なう必要のない教育現場などでは、このNシリーズのシステムを利用すれば、生徒用に一台一台PC本体を設置しなくてもよくなる。

ちなみに、このシステムを利用するには、グラフィックスカードは別になんでも良いが、そのかわりCPUはQuadCore以上の結構高性能なものがないと、動作が遅くなってしまう。LANもGigabit対応でないときついだろう。

筆者の原稿書きPCには既に4枚のグラフィックスカードが刺さっていて、これ以上のディスプレイの増設は不可能だと思っていたのだが、このNシリーズの存在を知ってさらに増設したい衝動に駆られてしまった……。

|

| PCゲームの立体視プレイ環境もいよいよフルHD立体視が標準となっていく |

LG電子はこの他、フルHD解像度の立体対応液晶ディスプレイ製品の発表も行なっていた。これまでNVIDIAが展開するPCゲーム向け立体視ソリューションの「NVIDIA 3D VISION」テクノロジーに対応したディスプレイのうちフルHD解像度の物はACERからしか発売されていなかった。NVIDIA 3D VISIONでは120Hzのリフレッシュレートが要求されるので、この要件を満たすフルHD解像度のPC向け液晶ディスプレイは少なかった。

W2363Dは1,920×1,080ドットの解像度を持ち、3msの高速応答対応のTN型液晶パネルを採用したモデル。型式番と基本スペックから察するに既に日本でも3万円未満で発売されているW2363Vの後継3D対応バージョンという位置付けと考えてよいと思われる。従って価格もW2363Vに倣って、立体視対応PCディスプレイとしてはかなり低くなるだろう。

最後に、ドルビーブースで見かけた珍品を紹介しておこう。2007年にドルビーが、直下型LEDバックライトシステムによるエリア駆動のアイディアを生み出した開祖的存在のベンチャー企業Brightsideを買収し、Brightsideのハイダイナミックレンジ(HDR)ディスプレイ技術を「Dolby Vision」と命名して発表してからしばらく経つ。すでにDolby Visionのテクノロジー名も忘れている人も多いかも知れない。

しかし、Dolbyブースの一角には、恐らく世界で唯一と思われる、あのDolby Vision対応を謳った製品版のフルHDのHDR液晶ディスプレイSIM2Solar47がひっそりと展示されていた。

|  |

| DolbyブースでSIM2社のSolar47に遭遇 | |

Solar47は、価格が47インチの液晶ディスプレイながら25,000ドルもする。2009年初頭の発表当時は、LED総数2,206個、実効コントラスト100万:1を謳って圧倒的な注目を浴びたが、その後、出てきた日本勢の製品にコストパフォーマンスやスペック的に負けてしまう。例えば東芝のCELLレグザは55インチ、LED総数4,608個、実効コントラスト500万:1で価格にして100万円未満だ。

ただ、Solar47はRGB各16ビットの48ビットカラーの入力に対応しており、世界唯一の広色域兼HDR対応ディスプレイだ。とはいえ、Dolbyブースでは、Solar47のスペックは特に活かされることもなく、Ubisoftの「アサシンクリード2」をDolbyDigitalサウンドで楽しめる普通のモニターとして使われていた。CES展示会場の中でゲームをプレイさせるブースは少なくないが、おそらく、ここが、最も贅沢なゲームプレイ空間だったと思う。

(2010年 1月 15日)