■ あれ? BW980じゃ…

パナソニックのレコーダの型番は、10の位が発売世代ごとに徐々に上がっていくということになっている。そして100の位がレベル分けだ。昨年の最上位機種がBW970だったので、今年はてっきりBW980が来ると思ったのだが、今のところ最上位モデルはBW880である。

それというのも、DIGAの方向性としてはさらに上位ラインナップとして話題の3D対応機器が登場している。非3Dラインナップとしてはそこまでがんばらなくてもいいか、という判断なのかもしれない。

3Dに関しては、テレビも対応機器が必要なので、なかなかいっぺんに揃えるにはしんどいものがある。アナログ停波を睨んでの商品ということでは、非3Dモデルもまだまだメインストリームと考えていいだろう。というわけで今回は、パナソニックのDMR-BW880(以下BW880)を取り上げる。

これまでダブルチューナ・ダブル録画というところまではどのメーカーも対応したが、MPEG-4 AVC/H.264を使った圧縮記録に関しては1系統のみ、という対応だった。しかし今回のラインナップでは、エンコーダも一新され、ダブル録画の両方を圧縮記録できるようになった。

発表時の店頭予想価格は16万円前後となっているが、ネットではすでに10万円程度にまで下がっており、この勢いだと10万円を切るのも時間の問題だろう。1TBのHDDを搭載したダブル圧縮記録機、BW880を早速試してみよう。

■ さらに奥行き減の本体

ボディデザインは相変わらずシンプルにまとめられており、前モデルからの変化と言えば、フロントパネルにグラデーションが付けられたぐらいのことである。しかし今回はさらに奥行きが短くなって、199mmとなっている。前モデルが239mmだったので、その差なんと4cmだ。

|  |

| フロントパネルにグラデーションが追加 | 劇的に短い奥行き |

印象としては、一昔前のDVDプレーヤー程度のサイズである。この中にHDDやBlu-rayドライブ、電源などが全部入っているわけであるから、相当の集積度である。放熱も相当うまく考えないと、なかなかこのサイズには収まらなかっただろう。

このぐらいのサイズになると、置き場所もかなり自由になる。なにせリモコンのほうがちょっと長いぐらいであるから、わざわざテレビ台を用意するまでもなく、テレビをちょっと後ろに下げて、その前に置くこともできるぐらいの奥行きだ。

フロントパネルも実はかなり大胆で、以前のモデルはパネル内部にチャンネル切り替えや必要最低限の録画・再生ボタンぐらいはあったものだが、今回はボタン類をすべて排除した。ボディ上部左に電源、右にドライブトレイ開閉ボタンがあるのみだ。

|  |

| もはやリモコンの方が長いとは | フロントパネル内からはボタン類を排除 |

|

| BDドライブはBD-R 6倍速、BD-RE 2倍速記録 |

内蔵HDDは1TBで、ほぼ同機能の下位モデルBW780が750GB、BW680が500GBとなっている。今回は圧縮記録が同時に使えることを考えれば、HDD容量が少ない下位モデルでもそれほどデメリットはない。ただ入出力端子はBW880が一番多いので、そのあたりの使い勝手はよく検討したほうがいい。

背面を見てみよう。端子数は前モデルから変わっていないが、奥行きを短くしたことで端子レイアウトがだいぶ変わっている。下位モデルとの差としては、BW880にはi.LINKとUSB端子が背面にもあること、デジタル音声の同軸コネクタがあることだ。i.LINKとUSB端子は、1系統を分配しているだけなので、両方いっぺんに使えるわけではない。ただ、あとで述べる専用無線LANアダプタを使うときだけは、USB端子は前面・背面同時に使えるそうである。

|  |

| 背面のレイアウトは前モデルから若干変更 | リモコンはボタン配列を見る限り、前モデルから大きな変更はないようだ |

■ 意外に健闘の10倍モード

では注目の、新エンコーダを見ていこう。今回はダブル圧縮記録ができるだけでなく、長時間モードもより高圧縮になり、8倍記録のHMモードのさらに下、10倍記録のHBモードが追加されて、全6モードとなった。

録画モード | 内蔵HDD記録時間(1TB) |

DRモード | |

BSデジタル | 約90時間 |

地上デジタル | 約127時間 |

HD記録(MPEG-4 AVC/H.264) | |

HGモード | 約160時間 |

HXモード | 約254時間 |

HEモード | 約381時間 |

HLモード | 約508時間 |

HMモード | 約720時間 |

HBモード | 約900時間 |

SD記録(MPEG-2) | |

XPモード | 約220時間 |

SPモード | 約443時間 |

LPモード | 約883時間 |

EP(6時間)モード | 約1,330時間 |

EP(8時間)モード | 約1,773時間 |

気になるのは新設されたHBモードの画質だろう。もちろんHGモードなどに比べて、遜色ないとは言い難く、字幕の周囲や、フォーカスアウトした部分などに、高圧縮の影響が出やすい。だが1/10も圧縮しているのにこの程度の荒れで済むのか、という素朴な驚きがある。全体的に甘くするのではなく、ディテールが確認できそうな部分に集中的にデータを配分することで、しゃっきり感を持たせているようだ。

|

| 画質を変えて同じ番組を録画できる |

このあたりの各モードの画質比較は、これからはユーザーが簡単に確認できるようになる。W録画で同じ番組を予約し、録画モードをそれぞれ別のモードに設定することで、例えば同じソースでHMとHBでどれぐらい画質に差があるのか、といったことが、自分で実験できるようになるからだ。各番組に対して理想的な画質モードを探すという意味でも、ダブル圧縮記録ができる意義は大きい。

画質の補助機能としては、アニメを綺麗に再生するためのアニメモードを搭載した。ソニーが昨年搭載したが、アルゴリズムは違うようだ。ただこの機能を使うためには、録画番組を再生したのち、手動でリモコンのフタを開け、「再生設定」ボタンを押して画質選択する必要がある。しかし少なくとも番組予約時にはジャンルがわかっており、録画一覧もジャンル別に分類されるわけだから、それに応じて自動的に変わるモードがあると、より便利だっただろう。

もう一つ画質向上という点では、SD解像度のコンテンツを高精細にアップコンバートする超解像技術を搭載した。超解像に関しては東芝のレコーダが先に搭載したが、昨今パナソニックではビデオカメラの電子ズームにも応用するなど、高い技術を見せている。

超解像アップコンバートの設定は、アニメモードなどと同じく再生時に「再生設定」ボタンから選択する。選択肢としては0から2までの3段階だ。元々のアップコンバートもなかなか性能が良く、DVDをハイビジョンテレビで見てもそれほど違和感がないが、1、2と設定を上げていくと、輪郭やディテールがはっきりする。単純に高解像度になる、というのとはちょっと違うが、もわっとした部分にきっちりディテールが乗ってくるので、見ていて目が疲れない。

| 画質選択としてアニメモードを新設 | 超解像アップコンバート機能も搭載 |

■ 高画質と簡単接続

続いて外部機器との連携について見ていこう。DIGAでは以前から、SDカードに番組を書き出し、ワンセグケータイを使って番組を視聴するという方式だった。当然解像度もワンセグ相当となるわけだが、昨今のケータイは画面が高精細化し、VGAサイズの映像視聴に十分な解像度を持っている。

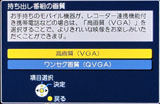

|

| 持ち出し番組をVGAサイズにまで拡張可能 |

今回のモデルでは、この持ち出し番組作成時の解像度を、QVGA(320×180)だけでなくVGA(640×360)に設定することができるようになった。解像度選択は、予約録画時に行なう。ただ、どのケータイでもVGA解像度で視聴できるわけではなく、まだ特定のモデルだけである。あいにく今回はVGAで視聴できるケータイがなかったため、画質を確認する事はできなかった。

視聴可能なモデルは、ここに一覧がある。パナソニックよりもシャープのほうが対応モデルが多いというところはご愛敬だが、ケータイを買い換えるときにVGA持ち出し機能が使えるかどうかまでは、なかなか気が回らないことだろう。気がついたら対応していた、というような状況が早く来ることを願いたい。

もう一つ、外部との連携という意味では、ホームネットワーク機能やインターネット接続は欠かせなくなってきた。DIGAは’09年春モデルから突如ネット機能を強化し、レコーダで一番最初にYouTube視聴に対応した。これまでテレビやレコーダをネットに繋ぐメリットがあったのは、WOWOWの1カ月番組表が見たいなど一部のユーザーに限られていたが、ネットに強いということでDIGAを選ぶという可能性も出てきたわけである。

しかし、いわゆるAV機器は、無線LANに対応したものはほとんどない。現在も結構苦労して、テレビ、レコーダのところまでLANケーブルを引っぱっている人も多いのではないだろうか。PLCアダプタを利用するという手もあるが、パソコンでは無線LANが一般化した今、そこまでやる必要があるか、ということになってしまう。早い話、AV機器が無線LANに対応すれば済むのである。

|

| パナソニック純正LANアダプタ「DY-WL10」 |

BW880は、本体には無線LANを内蔵していないが、別売のLANアダプタ「DY-WL10」(以下WL10)を使用すれば、無線でネット接続ができる。WL10はオープン価格だが、ネットでは1万円前後のようだ。正直、無線LANアクセスポイントを買うのとあまり変わらない値段である。

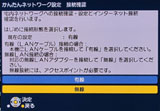

こちらもお借りできたので、試してみよう。ネットワークの設定は、初期設定にある「簡単ネットワーク設定」から行なう。購入直後は、本体設定のウィザードの一貫としてネットワーク設定を行なうことになるが、手順としては同じである。

接続方式で無線を選択すると、AOSS、WPS、その他の方式を選択することになる。メーカー推奨はバッファローのAOSSで、これは無線LANルータ側のボタンを押し、BW880リモコンの決定ボタンを押すだけで、認証が行なわれる。

|  |

| 「簡単ネットワーク設定」で無線を選択 | 無線LAN接続方式を選択 |

手動で設定する場合は、まずアクセスポイントを検索し、接続したいアクセスポイントを選択、認証方式の選択、暗号化方式の選択(AESかTKIPか)、暗号化キー入力、と進んでいく。ある程度暗号化の種類や用語の知識は必要だが、このあたりはパソコンでの設定とあまり変わらない。ただ、PCを使わない人が手動で設定するのは、ちょっと難しい。このあたりは、PCで無線LANが普及し始めた6~7年前と似たような状況かもしれない。

■ 総論

最近レコーダという製品をどのように位置づければいいのか、悩んでいる。テレビ放送を録画する手段としては未だメインストリームで、実際に記事を期待する声も高いのだが、正直イノベーションの壁にぶちあたっているジャンルである。

壁にぶち当たっている理由はいろいろあるが、一つはホームネットワークや外部への持ち出しなど、映像のハンドリングがうまく絵に描いたようには行かなかったことが大きいように思われる。日本オリジナルの放送DRMが足かせとなり、家庭内でも対応機器が限られたり、持ち出しのためには新しい機器を買わなければならなかったりということで、早くからデジタル放送に対応した人ほど、アナログ時代と同じような利便性を享受することを諦め始めているのではないか。

家電メーカーとしては、来年7月にはアナログが停波することにより、デジタル録画需要が今年こそ拡大すると見ているようである。しかし最近はPCでもフルセグ録画を後付けで簡単にできるようになったり、テレビ自体に録画機能が載ったりするなかで、レコーダは録画手段のOne of Themになりつつある。

このまま行くと、レコーダの高機能化需要と、録画行為にかけるコストのバランスが合わなくなる気がする。そのあたりを打破する付加価値が、3Dということになるわけだ。

今回のBW880は、BW9xxシリーズではないため、音質効果に「真空管シュミレーションモード」などが搭載されていない。しかしそのあたりはあくまでもオプションである。圧縮記録を制限なしで、というのは、レコーダとしては基本機能に属する部分だ。3Dがないハイエンドモデルが出てこないのは残念ではあるが、レコーダとしてはある程度行き着くところまで行っちゃった製品だと言えるだろう。