小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1186回

ステレオペアが基本、BTスピーカー「XROUND VIBE」が面白い

2025年8月20日 08:00

BTスピーカーの新機軸

本連載ではBluetoothスピーカーを取り上げる機会も多いが、ステレオペアにできるものは極力2台お借りしてきた。過去「JBL GO 4」や「MAGSPEAKER DUO」、B&O「Beosound Emerge」などがそうである。

多くのBluetoothスピーカーは縦型のモノラル仕様で、ステレオ製品はどうしても横長にしないといけないので、大型化する。その点では、リズムの「MAGSPEAKER DUO」は最初からステレオペアの製品であり、一体化したままでも使えるし、分離しても使えるという点で、画期的だった。

昨今クラウドファンディングで注目されている「XROUND VIBE」は、一見するとよくある縦型のモノラルBTスピーカーだが、最初から2個セットで販売されており、分離置き前提という点でユニークな製品だ。

台湾のクラウドファンディングで約8,800万円を集めたビッグプロジェクトであり、日本のクラファンサイト「グリーンファンディング」でもすでに1,600万円を集めている。8月いっぱいまで募集しており、価格は50% OFFプランで34,800円となっている。

ポイントは、ステレオペアで使うとオリジナル特許取得技術のサラウンドモードが使えるところだ。単に2台買えばステレオになります、ということではなく、最初からペア+αが前提となっている点で新しい。

今回はこのXROUND VIBEの実機をお借りすることができたので、このオリジナルサラウンド技術を試してみたい。

単体は防塵防滴小型スピーカー

まずXROUND VIBEを開発したXROUND INC. についてご紹介しておく。同社は台湾のオーディオベンチャーで、設立は2015年。今年が10年目ということになる。

特許を取得しているオリジナルのサラウンドシステムを搭載した製品を展開しており、これまではヘッドフォンやイヤフォン、BTトランスミッタなどを製品化してきている。XROUND VIBEは、同社としては初のスピーカー製品ということになる。

特許技術のサラウンドシステムに関しては、あまり詳しい技術解説はないが、同社サイトによると、残響音の減衰スピードに注目したサウンドプロセッシングをおこなっているようだ。

スピーカー単体としては、高さ18cm、直径6.7cmの円筒形で、断面は後部がやや出っ張った涙型となってる。これは横置きした時に転がっていかないようにということだろう。重さは片側536g。

表面はファブリック素材で覆われており、右サイドにモード切り替え、ボリューム、再生停止ボタンがある。電源とペアリング、USB充電端子は背面だ。ボディ全体はIP67防塵・防滴仕様となっている。

搭載スピーカーは、楕円形20Wウーファ・ミッドレンジが1つ、その上に10Wツイーターが1つ。それぞれカバー帯域は、80Hz~1.5kHz、2.1~40kHzとなっており、ハイレゾ・ワイヤレス認証を取得している。また上下にパッシブラジエータがある。縦置きでも塞がれないよう、ゴム製の短い脚が付いている。

内蔵バッテリーは、連続20時間再生可能。15分の充電で1時間再生できる急速充電機能も備えている。また再生中に充電すると音質が劣化するといった課題にも対応しており、独自のインテリジェント給電制御システムでバッテリー残量をモニターし、最適なタイミングで充電と給電を自動制御するという。

対応コーデックは、SBC、AAC、aptX Adaptive、LDAC、LC3と多彩だ。同社製トランスミッタ「ThunderConnect Pro」を使用すると、約30msの低遅延接続が可能で、ゲームやライブ配信など、映像と音声との同期にシビアなコンテンツにも対応する。

ポイントはソフトウェア

XROUND VIBEは単体で見ればシンプルなBTスピーカーに見えるが、キーとなるのはソフトウェアである。

まずステレオペアリングの方法だが、2つのスピーカーの電源を入れ、BTボタンとモード切り替えボタンを2台同時に押すと、ステレオペアリングされる。これ以降は、両方の電源を入れるだけで自動的にステレオペアとして起動する。電源を入れたあと、毎回ペアリング作業をしなければステレオペアにならないBTスピーカーが多いが、最初からペア前提で設計されているのは手間が省ける。

ステレオペアになった状態では、スマホ等から認識できるBTスピーカーとしては1台である。これをBTペアリングする。

設定アプリは、「XROUND MyTune Speaker」という専用ツールがある。ステレオペア状態では、イコライザー設定として「カスタムイコライザー」と「XROUNDスピーカーのサラウンド」の2タイプが選択できる。特許技術のサラウンドシステムは、「XROUNDスピーカーのサラウンド」の方だ。

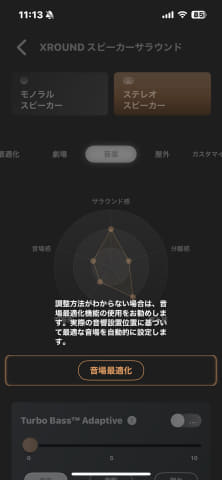

こちらの鉛筆マークをタップすると、5角形のパラメータ設定が出てくる。プリセットには劇場、音楽、屋外などがあるが、やはり注目は、「音場最適化」という機能だ。これは測定音を再生して環境を測定することで、音場を最適化する機能だ。

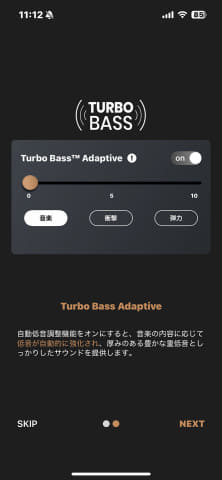

これを使うと、設置場所に最適化されたセッティングが得られる。画面下の「Turbo Bass Adaptive」は、上記のサラウンド設定とは別に低音を補強することができる。

「カスタムイコライザー」の方も見ておこう。こちらはボーカルや低音などいくつかのプリセットがあるが、カスタマイズでは7バンドのグライフィックEQが使える。またこちらにも「Turbo Bass Adaptive」があり、EQ設定とは別に低音を付け足しできる。

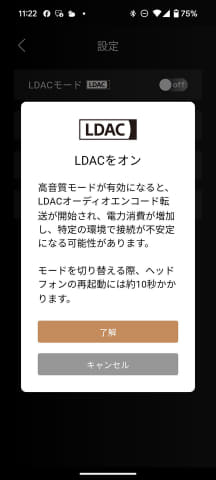

ハイレゾコーデックとしてLDAC接続も可能だが、この場合には「カスタムイコライザー」と「XROUNDスピーカーのサラウンド」が使えなくなる。高音質とはいえ、特徴的な2つの機能が全く使えず、素の音しか聴けなくなるのは残念だ。素の音は高域が抑え気味の比較的大人しい音質なので、ハイレゾスピーカーとしての満足度はそれほど高くないように思われる。

今回はAACで接続して、「カスタムイコライザー」および「XROUNDスピーカーのサラウンド」の音を評価していく。

巨大空間を演出する、独自のサラウンドモード

ではまず注目の「XROUNDスピーカーのサラウンド」から試してみよう。最初に仕事用デスクの上に設置して「音場最適化」を行なった結果がこちら。「分離感」のみが1ポイントマイナスになっているが、それ以外はフル仕様となった。

これで音を聴いてみよう。今回は色々な曲を使ってテストしている。いつものドナルド・フェイゲン「Morph the Cat」では、音の隙間が多くサスティンの短い隙間の多い構成なので、音の分離感も良好だ。

低音の表現は、スピーカーサイズから考えれば破格によく出る。昨今はどのメーカーも低音の出し方がうまくなり、昔の直径何十センチもあるウーファーにしがみつくように低音を聴いていたオジサン世代からすれば、まさに隔世の感がある。

独自技術のサラウンドは、横に広がるというよりは、球体で音像が拡大し、その中に頭を突っ込むような感覚が得られる。後ろに音が回り込むわけではないが、音の球体のエッジ部分に顔がある、といったイメージだ。こうした広がり方をするサラウンドシステムは、あまりないのではないか。

一方で、音楽的な明瞭感、特に高域の抜けに関しては、ややもっさりした感じで、こもったような音質に聞こえる。このあたりが、サラウンド感の代償ということになるのだろう。試しに「サラウンド感」のパラメータを下げると、高域の明瞭感が改善した。

低音の「Turbo Bass Adaptive」は、ONにすると自動で最適化するようだが、筆者宅の環境では若干ブーミーな低音のように感じる。設定をOFFにすると自分で量感を決められるので、気持ちのいい音質に調整したいのであれば、マニュアル設定の方がいいだろう。

スライダーの下の3つのボタンは、「Turbo Bass Adaptive」の効果範囲を決めているようだ。「音楽」が一番幅広く、中低域ぐらいから盛り上がる感じがする。「衝撃」は割と下の周波数でバスドラムのアタックが中心、「弾力」はベース音の帯域中心といった構成のようだ。

OASISの「Wonderwall」は、全体的に音が密集していることもあり、若干歪みっぽく聞こえる。実際にひずんでいるわけではないが、サウンドプロセスの都合でそういう具合に聞こえるのかもしれない。ハードロックやメタルなどの音密度が高い音楽は、あまり合わないかもしれない。

イーグルスの「No More Walks in the Wood」は、アコースティックギター1本に全編コーラスという楽曲だが、これは本サラウンドシステムの特性がよくわかる。こうした肉声が中心のシンプルな構成の音楽の方が、音の広がり感がよりはっきりと把握できる。

TOTOの「Hydra」を35周年ライブ音源で聴いてみたが、これは長年聴いてきた曲なので、音質的なバランスの悪さ、特に中音域のもっさり感が気になる。「サラウンド感」と「厚み感」を下げ、「分離感」を上げることで音質的なバランスは取れたが、同時にEQが使えないのがもどかしいところだ。またサウンドプロセスの過程で若干リミッタ効果がかかるようで、急に音量が大きくなる部分ではボリュームが下がる。

これまでHi-Fiとされてきた部分を削ってサラウンド効果に回すという格好なので、対してノープロセスでLDAC対応にもできるというところで製品全体のバランスを取っているのかもしれない。

「カスタムイコライザー」は、アプリでも切り替えられるが、本体横のモード切り替えボタンでも切り替えられる。サラウンドプロセスをやめて通常の2chステレオとなり、その代わり7バンドEQが使えるという機能になる。

各プリセットはかなり大胆なEQが施されており、切り替えるだけで音質が大きく変わる。この変化量の大きさも、本機の魅力と言えるだろう。

カスタムでは自分のオリジナル設定が2つ記憶できる。7バンドは周波数がわからないので、音を聞きながら探り探り設定するしかないが、可変範囲が広いので、割と思い通りの音にできる印象だ。

サラウンドを取るか、EQを取るか悩ましいところではあるが、設置場所に応じて使い分けるというのもアリだろう。ニアフィールドではそもそもスピーカーを左右離して設置すれば広がり感は得られるので、EQで補正。遠くに設置する場合は、サラウンドを使って大きく広げるといった使い方がいいだろう。

総論

BTスピーカーは、そもそもステレオペアが標準の製品も少ないわけだが、小型BTスピーカー2つでサラウンドをやるというのは、これまでありそうでなかったスタイルである。クラウドファンディングでは2ペアで4万円以下という価格になっており、手を出しやすいところだ。

同社オリジナルのサラウンドシステムを初めてスピーカーに応用した製品ということで、従来のイヤフォン・ヘッドフォンとはまた違うと思われるが、サラウンド効果自体は非常に高いと感じられた。音楽再生もいいが、昨今のプロジェクタは大抵Bluetooth対応なので、プロジェクタと組み合わせて映画を観るという用途にも適している。

ただ気になるのは、このサラウンド効果と音質がトレードオフになるところだ。音質的にこれで満足できる人なら全然OKだが、ちょっとイヤなところがあるという場合には補正方法がないので、我慢するしかない。そこが許せるかどうかで、製品評価が大きく変わりそうだ。

現在二子玉川『蔦屋家電+』、福岡天神『蔦屋書店』に実機が展示されているそうなので、音質面が気になる人は実際に聴いてみてから判断するといいだろう。

オーディオの世界は、割とベンチャーが次の世代のトレンドを作る分野である。ステレオペア+αが当たり前のBTスピーカー製品が、これから流行るかもしれない。