西田宗千佳のRandom Analysis

「出版デジタル機構」は日本の電子書籍を救うのか<上>

キーマンが語る出版デジタル機構の「理想」

MAGonは、Impress Watchの各媒体や、さまざまな業界で活躍する書き手による最新情報を有料で配信する「個人メディア」サービスです。登録メールアドレスに、EPUBファイルと全文メールをお届けし、月に2回発行しています。詳細はMAGonのWebサイトを御覧ください。今回は、「西田宗千佳のRandom Analysis」第3回配信(初出4月11日)から、出版デジタル機構に関するインタビューの全文を掲載します。

4月2日、出版界に新たな「電子書籍向けアライアンス」が生まれた。

その名は「株式会社 出版デジタル機構」。3月29日に開かれた設立会見には、講談社、小学館といった大手出版社から、大日本印刷、凸版印刷という二大印刷会社のエグゼクティブがずらりと顔を揃えた。

|

| 3月29日に開かれた「株式会社 出版デジタル機構」設立会見。この組織に出資した出版社と印刷会社のメンバーが一堂に会した |

ご存知のように、日本での電子書籍ビジネス、正確には「2010年以降のタブレット・スマートフォンを見据えた電子書籍ビジネス」は、なかなか数が増えていかない。問題点も山積している。出版デジタル機構は、そんな現状にある種の解決策を見いだそう、と組織された会社だ。

だが、ここがなにをやるのか、ということはまだきちんと理解されていないようだ。

「また大手出版社が集まって護送船団的、排他的になにかをやろうとしている」

「海外勢・新興勢力を排除しようと、税金を使ってなにかを画策している」

そんな声も聞こえてくる。

そういった懸念は正しいのだろうか? 本当に彼らがやろうとしていることはなんなのだろうか?

4月は2回に分けて、出版デジタル機構が狙うものを探っていく。同社代表取締役・植村八潮氏と、出版デジタル機構の運営に携わる、ポット出版の沢辺均氏へのインタビューを中心に、彼らが考える「電子書籍を本当に日本に根付かせるための条件」と、それに対する各所の反応から、今後の展望を占ってみたい。

|

| 出版デジタル機構・代表取締役の植村八潮氏(左)と、ポット出版・代表取締役の沢辺均氏(右)。出版デジタル機構の構想を作りあげた、キーマンの2人だ |

■ 「5年で100万冊」をデジタル化、誰もが電子書籍ビジネスに参入できる土台を作る

冒頭で述べたように、出版デジタル機構は、出版関係の企業が集まって作った一種のアライアンスである。ただし、「日本書籍出版協会(通称・書協)」や「日本電子書籍出版社協会(通称・電書協)」などとは違い、この枠組みは「株式会社」である。愛称は「Pubridge(パブリッジ)」。出版=パブリッシュと架け橋=ブリッジからの造語だ。

株式会社であることに加え、出版デジタル機構には、今までの電子書籍アライアンスと違う点がもう一つある。大きな出版社同士のアライアンスではない、という点だ。たとえば、2010年3月に設立された電書協は、大手新聞社・出版社と中規模までの出版社31社が集まって作られた。出版デジタル機構の場合にも、出資者には講談社・小学館・角川書店・文藝春秋・新潮社といった大手が名を連ねるものの、学術出版の老舗である有斐閣や人文科学専門書を中心に発刊する勁草書房といった、規模は小さいながら独自の活動をしている出版社も含まれている。出版デジタル機構の活動に対する賛同出版社は3月末現在で290を数えており、当然そのほとんどは中小の出版社である。これは出版の売上ベースで、市場のおおよそ半分を超える出版社から賛同を得た値となる。

なぜ出版デジタル機構がこれだけの会社を集められているのか? それは具体的に「低価格に電子書籍を売る手助けをする」と打ち出しているからだ。

会見にて、植村社長は「100万」という数字を挙げてこう宣言した。

「5年後のイメージですが、100万タイトル。21世紀になってすでに91万タイトルくらいの本が世に出た計算になるのですが、手に入るのはそのうち40万冊くらい。残りは品切れ絶版です。電子書籍によって100万という数字を作りたいと思います。それによって、 品切れ絶版しない世界が作れます。我々はその手助けをしたいと考えています」

|

| 出版デジタル機構の会見で掲げられた「100万」という数字。同社が5年間で電子化しようとしている書籍のタイトル数である |

100万冊の電子書籍を実現するための仕組みとして生まれたのが「出版デジタル機構」であり、それが日本の電子書籍の未来を明るいものにする、と彼らは信じているのである。

「金はないけどアイデアはある、という人がきて、ビジネスができる環境が整わないと、その産業の未来なんてないですよ」

そう植村氏は言う。

植村氏(以下敬称略):話は「三省懇」から始まります。

三省懇の背景というのは、多業種による水平分業を実現しよう、ということです。

紙の世界に山ほどの出版社があって山ほどの書籍がある。同様に、電子書籍でも「山ほどの電子書籍サイト」があってもいいんだけど、そうはなってないでしょう?

巨大IT企業がプラットフォーマーとなってすべての部分をとってしまうと、参入障壁が大きくなる。あるいは、参入そのものがコントロールされるのではないか? という疑問が、三省懇の背景にあったんです。

植村氏の言う「三省懇」とは、2010年3月に総務省、文部科学省、経済産業省の三省が合同で開催した「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」のこと。この時期急速に高まっていた「今日的な電子書籍ビジネス」(フィーチャーフォン向けのビジネスと区別するため、あえてこう呼ぶ。この後、特に断らない限り、「電子書籍」と書いた場合にはフィーチャーフォン向けのビジネスはのぞいた、新しいプラットフォーム向けのものを指す)への対応策をまとめるべく、関連三省と関連企業、作家などが集まって協議を行なった。その報告書は以下でも公開されている。

総務省:「デジタル・ネットワーク社会における出版物の利活用の推進に関する懇談会」報告の公表

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02ryutsu02_02000034.html

ただし、この協議の結果は、現在のビジネスに大きな影響を与えたとは言えない。2年の間に電子書籍ビジネスが進歩したか、というと「そうでもない」と厳しい評価をする人の方が多数派であるはずだ。実際には準備が進みつつある段階、と筆者は評価しているが、その過程に影響したのは、三省懇での議論ではなく「ビジネスの現場の危機感」そのものだった。

植村氏も、三省懇のワーキンググループに関わっていた人物であり、三省懇の「空振り」をある程度認識している。その上で発想されたのが「出版デジタル機構」、ということになるだろうか。

植村:最後に(三省懇の)報告会やるときに振り返ってみると「結局最初に決めておかないといけないことが決まってないんだな」と考えた。電子書籍が立ち上がらない理由はいくらもあるけれど、特に共通基盤みたいなものが脆弱なんではないか、と。

紙の書籍流通はある種の商慣習ができあがっている。もちろんそれには功罪あるけれど、歴史的には功もある。歴史的に果たした役割はある。

そういうルールのようなものが電子書籍にあるか、というとないですよね。

なのでプロジェクトの発表会の時に「非競争領域に共通基盤を作りましょう」という話をしたんです。

こんなところで競争する必要はない。「売るところ」とか「コンテンツを作るところ」で競争しよう、と。

「電子書籍ならではのコンテンツの世界がないと世界は広がらない」と言ってみたはいいものの、アメリカ100万冊分で日本3万、という現状もある。現状は「電子書籍ならではの魅力があふれた」そもそもの世界につながっていない。

だったらまずひたすらとにかく作ろうよ、と。

そういうことで、昨年春のちょっと前くらいから動き始めたんです。

現在、日本の出版の仕組みは「水平分業型」である。

出版社は著者と共に中身を作り、それを印刷会社が印刷、製本会社が製本し、さらに取次がそれを仕入れて、書店が売る。家電的に言うなら出版社は企画と販売だけを行なう「ファブレス企業」、ということになるだろうか。

製造と物流を別の会社に委託できるため、千人近い社員を抱える講談社のような大手出版社だけでなく、机一つ、社員数名の会社でも出版業務が行なえる。それがゆえに、日本には諸外国には見られないほど多様な出版物が店頭に並んでいる。これが植村氏の言う「歴史的に果たした役割」だ。

だがその仕組みゆえに電子書籍が作りづらい、という問題も産まれた。小さい企業ゆえに余力がなく、将来の投資としての電子書籍に取り組みづらい。また、そのために必要な製造部門も技術部門もないため、印刷会社側の体勢に依存してしまう。

そこに、電子書籍を作る「手助け」をする組織を入れよう、電子書籍を作って流通させる部分、すなわち「売る」ことと「内容を作る」こと以外の部分を受け持ち、電子書籍においても水平分業を実現しよう、というのが、出版デジタル機構の狙いである。

植村:沢辺さんのやっていた「ジャパニーズ・ブックダム」の失敗、失敗って言っていいんだよね? (沢辺:うん) 失敗ってのがあったんです。

沢辺さんたちがジャバニーズ・ブックダムでやろうとしていたのは、本の全文検索とその一部表示です。それを国会図書館と出版界でできないか考えた。

でも、ぼくらがいくら「面白い」と言っても、一ツ橋(小学館)と音羽(講談社)が組まなきゃ無理。なので(講談社社長の)野間(省伸)さんと(小学館社長の)相賀(昌宏)さんが手を握って「やろうよ」と言えばついてくる構造を一回やろうとしたんですが……。

ブックダムの時はうまくいかなかったんだけど、ふたたびやることになったんです。以前は野間さんも相賀さんも「これこそ民間がやるべきだ。国の金でやるのではなく、民間が民間の金でやらないと、言論機関として問題がある。でも資金がない」という状態だった。そこに1年半後、ふたたびもちかけた時には「こんどこそ我々の手で電子書籍をたくさん作ろう」となったんです。

一方で、9月15日に設立をよびかける際に努力したのは、「大手だけじゃだめ」ということです。小学館・講談社が声をかけないとできないのは事実だけれど、それだけじゃまったく意味がないし、うまくいかない。

まず、版元ドットコムを入れること。

それと、学術出版や専門書出版。さらにその反対側にあるとして実用書。僕らはだから、最初から有斐閣やインプレスに積極的に働きかけたんです。「大手と零細」「学術と実用」という四極をカバーすれば、どの出版社もどこかには入るよね、という考え方で。それが、9月15日に発表した最初の20社なんです。

僕は前から言っているけれど、経営が下手でダメになる出版社を救う必要なんかないと思う。

「既得権がある出版社を守ろう」なんてさらさら思っていない。「護送船団」とかやっかみを言うくらいなら、参入障壁を下げるので、どんどん入ってきて「今より面白い電子出版社作りたい」と言って欲しい。そう僕らは言っている。

「新しい出版社を作ればこんなことができる」「おれのアイデアで電子書店をやってみるよ」と言って参入してきてほしい。

実際、具体的には言えないけれど、そういうところはすでに出てきているんですよ。

植村氏の言う「版元ドットコム」とは、出版社が集まって作った会員制の団体であり、出版社が提供する「書誌情報」を集積した上で様々な書籍流通へと提供し、ネットでも検索可能な形で公開している。1999年に中小の出版社5社が、「自分達が作っている本の情報をもっと知ってもらいたい」という意図からスタートしたもので、会員となっている出版社は176社となっている。ポット出版・沢辺氏は、版元ドットコムの職務執行者でもある。中小の出版社が大手と一緒に入って運営していくことが、「出版デジタル機構」という組織の基本方針であったわけだ。

どの出版社も電子書籍を販売できること。

どんな企業でも電子書籍を仕入れて「電子書籍ストア」を運営できること。

水平分業によって電子書籍の参入障壁を下げることが、出版デジタル機構の狙いなのだ。

他方で、出版社が一致団結して動いたため、強く懸念されているのが「出版物原版権」の法制度化との連動だ。

出版社側、特に大手出版社は、制作時のデザインや編集に関わる周辺の権利を隣接権として設定し、主に海賊版対策に利用しようとしている。しかし、新しい権利を法改正を伴って導入すると、著作者(この場合は作者)が自由にビジネスを行なう可能性の芽を摘んでしまうことになりかねず、著作者側からは反対意見・慎重論が出ている。

出版社側が中心となったアライアンスであること、電子化という意味では関わりの大きなものであるため、「出版デジタル機構の設立と出版物原版権の法整備はセットで進んでいるのでは」とみる向きもある。

だが、植村氏はそれを否定する。

植村:「出版デジタル機構」としては、関わりはないです。「電子化契約が進みにくいから,法改正する」というのは、機構の守備範囲外です。

また法的に現在は確立されていないわけで、ない権利は主張できません。

機構が立て替えて作った電子書籍に関しては、そのデータの利用権があり、その利用権をもとに、独占的な配信を出版社と契約で結ぶものです。

契約によって担保される予定のもので、自然発生的に機構が持つものではないと考えます。しかもリクープ(投資回収)が完了すれば、その権利は出版社に返します。

■ 「自炊」に学び、低コストで素早く電子化を

出版デジタル機構が「パブリッジ」として出版社に提供しようとしているサービスは、おおまかに言えば3つある。

まず一つめが、最も大切な出版物のデジタル化とアーカイブ化。パブリッジにとっての中核的サービスといえる。

出版社から紙の本やDTPデータなどを預かった上でそこから「電子書籍用データ」を作り、そうして作成されたデータは出版デジタル機構側に蓄積される。そのデータは各電子書籍ストアへと供給され、電子書籍として販売されることになるわけだ。

1冊の電子書籍を作るには、通常数万円のコストがかかるが、これを出版社がすべて供出するとなるとビジネス的に厳しい。特に難しいのが既刊本だ。既刊本はすでに紙で売れてしまったわけで、新刊ほど電子書籍が売れるか分からない。電子書籍のビジネスが小さい現状では、どうしても後手に回る。

そこで出版デジタル機構は、この「電子書籍用データ化」コストを肩代わりした上で、後に電子書籍ストアから得られた売上から一部をコストとして徴収する、という形を採る。こうすることで、出版社側は電子書籍化に関するコストを一時的に「無料」にすることができる。電子書籍用データを作成するリスクが大きく減ることになり、電子書籍は出やすくなる、というロジックである。なお、売上からのコスト徴収が重ねられ、出版デジタル機構でのデータ化コスト回収が終了した段階で、電子書籍用のデータの所有権は、出版手ジタル機構から、元の出版社へと移る。

ここで1点、ユニークなところがある。

出版デジタル機構でのデータ化は、一般的な電子書籍で使われている「リフロー型」の他、紙の書籍をスキャンしただけの「フィックス型」も選べる、という点である。

リフロー型は、文字サイズが可変でレイアウトも変化するため、端末サイズが変わっても読みやすく、老眼などで視力に不安を感じる人でも、より快適に読める。他方で、制作にはそれなりの手間とコストがかかる。

それに対してフィックス型は、要はスキャンした画像に過ぎない。端末サイズに合わせてレイアウトを変えることは出来ず、スマートフォンのように小さな画面では読みづらくなるが、その一方で、制作の手間は非常に小さい。

両者では制作コストが異なるし、リフロー型の場合でも、DTP時に使ったデータからテキストデータを抽出して電子書籍データを作る場合と、紙の本からテキストを作ってリフロー用の電子書籍データを作る場合とでは、やはり大幅にコストが異なる。現状ではそれぞれのコストは明示されていないし、書籍の内容や性質によっても異なるだろう。そこで出版デジタル機構では、出版社側がどの形式で電子書籍用データを作るのかを指定するようになっている。

具体的にどのようなフォーマットで作るかについては、出版デジタル機構側より「電子書籍制作仕様書 第一次素案」が公開されている。内容については本論ではないので、興味がある方はそちらをチェックしていただきたい。

電子書籍制作仕様書 第一次素案

http://www.shuppan-d.info/2012/03/001280.html

スキャンしたデータを提供する、ということは、要は「公式に書籍のPDFを提供する」ようなものだ。この決断について出版デジタル機構側は、はっきりと「自炊から学んだ」と話す。

植村:僕は、電子書籍マーケットというのは「電子書籍ならではの、紙に戻れないような面白いものが出てきてはじめて成り立つ」と言ってきた。

それはなにも変わらないのだけれど、あるときからそこに至る道への考えが少し変わったんです。方針転換した。

それは「フォーマットはなにがいいですか?」という点です。「もう、紙をスキャニングしちゃいましょ」と考え始めました。

実はこれは「自炊」で学んだんです。大量のリフローする書籍の前に、固定(フィックス)フォーマットをやろう、と思ったんです。

リフローは確かに読みやすい。リフローに比べれば、スキャンしたものは読みづらい。でも自炊で満足する読者がこれだけいるんだから、まずは提供しましょうよ、という風に考えたんです。

例えば「自炊代行」の話。その是非については議論に参加するつもりはないです。コメントはしない。でも、あんなに「電子にしたい」と思っている人がいることは認識しないといけない。

沢辺:具体的に言えばですね、今最大にコストがかかっているのは、出版社に営業に回って「電子書籍を提供してください」とお願いして回ることじゃないでしょうか?

さらにそこから「データを作らせてください」と言っている。すなわち「営業コスト」と「作るコスト」が初期投資としてかかっている。

今の電子取次、MBJ(モバイルブック・ジェーピー)やビットウエイはそれを負担しているのだと思うんです。

植村:紀伊國屋書店で売上350番目くらいの「東京電機大学出版局」(筆者注:植村氏が出版デジタル機構・社長に就任する前の古巣)には、電子書店は営業にきたことないよ。300番超えたら来ないんですよ。

大手を「電子書籍を出してください」と契約書もって回ったって、まだまだサインはしてくれない状況です。さらに大手の下の200社くらいは、実際に営業に回ることもできない。集めて説明会を開くのが関の山でしょう? 実際、小さな出版社にまで営業なんてかけられないんですよ。

去年から、いろんな電子出版に関するアライアンスができて、みんな「年内に10万冊集めます」という。

でも、どうやって集められるんですか? 出版社が電子書籍を作ろうと動き出さない限り、10万冊集まるはずがないです。

でも、俺たちは宣言しますよ。だって自分達で作るんだから。作り手だもの。

出版デジタル機構というのは「出版社の一部」という考え方なんです。出版社が共同で、電子書籍を作りやすくしましょ、という発想。

だから当たり前だけれど「売るのは書店でしょ」という発想でもあります。それは、取次や電子書籍ストアがやること。競争はそっちでやってください。

沢辺:電子書籍プラットフォームの構築は、そっちでやってほしい。

課金方式などは、もしかするといつかやるかも知れない。もし、そういうことまで提供したら若い人が電子書籍ビジネスに参入しやすくなる、というならやるかも知れない。けれど、今はとても我々では手がつかないので、まずはそちらでやってください、という感じです。

なによりも今、一番お金がかかるのは「作って」「許諾を得る」ことです。

その作る部分を我々が全部担います。

そうして、100万タイトル作ることができたら、その上でいろんな人がビジネスをやってくれるだろう、と思うわけですよ。

私たちがデータを持っていて、様々なところに提供できる形をとっておくと、様々な明るい未来が描けるんじゃないか? と思っているわけよ。もちろん、もちろん出版社の意向を調整しないといけないですが。

例えば……。みんな自炊をなんのためにやっているのか。

本をデータにして本棚の中身を減らそうと思っている。捨てるのは迷いますよね。自分で電子書籍化する「自炊」という行為で迷う気分から解放されて、捨てれるわけですよ。

とすれば、だ。「電子本引換券付き」の本を送り返すと、フィックス型電子本と交換できるとか、あるいは出版デジタル機構が手数料だけもらって提供することだってできますよね。我々が本のデータを持っているのだとすれば。

いま私達は、たかだかそんなことしか思いつかない。けれど、みんながそういう「大量の本」のデータを利用する可能性を提供できれば、本や電子書籍を巡るビジネスモデルが豊かになるんじゃないか。

植村:例えば、紙の本が1,800円でリフローするデータが1,000円。DTPデータから作ったのが500円でスキャンしたものが250円とか、そんな値付けにしちゃってもいいんじゃないの? とも思います。

つまり、多量に本を作ってしまうことで、色んなビジネス展開が考えられるはずなんです。

すなわち出版デジタル機構は、「スキャンでもいいからコストを安くし、大量の電子書籍を提供する」点を「非競争領域」と規定し、電子書籍のビジネスを活性化したい、と考えているわけだ。まず大量の電子書籍を作り、そこから新しいビジネスの種を生み出したい、という思想なのである。

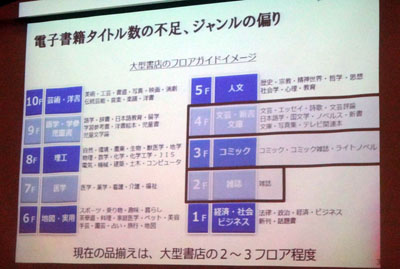

出版デジタル機構の設立会見では、大型書店を模した図が提示された。出版ビジネス全体を大型書店に見立てた時、現状の電子書籍ビジネスでは、雑誌・コミック・文芸書の一部だけが商品化されているに過ぎず、大型書店の「3フロア分しかカバーできていない」(植村氏)という状況である、という指摘である。

出版デジタル機構の企画中、沢辺氏は理想を「ジュンク堂を作る」ことに例えたという。大型書店すべてをカバーできるよう、広いジャンルと品揃えを実現したい、という思いを込めてのものだ。

|

| 会見にて、現在の日本の電子書籍が大手書店に例えられた。まだカバーできているジャンルは狭く、「フロアの2つから3つがカバーできていない」と植村氏は指摘する。全フロアを電子書籍で実現するのが、出版デジタル機構の狙いだ |

■ データ化だけでなく「流通」に必要な環境の整備を

ただし、参加するすべての出版社の書籍が出版デジタル機構を通じてデータ化を行なう、というわけではない。

特に大手出版社は、独自に電子書籍データを「新刊と同時に」作成するワークフローを整えつつあり、その部分で出版デジタル機構を頼る必要はない。印刷会社側も、電子書籍データの作成業務を準備している。

出版デジタル機構に取締役として名を連ねている、講談社の野間省伸社長は、出版デジタル機構での電子化事業の活用について、次のような方針であると語った。

「弊社は100年以上の歴史があり、そこで出版した書籍は何十万点もあり、絶版になったものも多数あります。絶版になったのには……それなりの理由があるわけですよね。そういったものを、現段階において、我々が積極的に電子書籍化をするかというと、難しいです。そういうところでは活用していきたい」

すなわち「大きな利益は見込めないが、電子化する価値があるかもしれない過去の絶版書籍」を、出版デジタル機構の枠組みを使い、最低限の出費で電子書籍化しよう、と考えているわけだ。事実、講談社は6月以降、新刊の多くで、権利処理さえ問題なければ、自動的に「紙と電子書籍が同時に」出せるようになるという。紙の書籍のために作業を行なえば、そこから簡単に電子書籍のデータが作れるよう、社内の仕組みを整えたのだ。そのほとんどはリフロー型のデータであり、この部分については、出版デジタル機構を利用する必要がない。

出版デジタル機構に参加を表明している、ある中規模な出版社の複数の担当者は、次のような感想を述べる。

「印刷会社に発注した場合に比べ、本当にどのくらい安価になるのか疑問」

「特にリフロー型の場合、すでにいくつものチャンネルで制作を依頼しているので、出版デジタル機構に依頼することは考えにくい。ただ、フィックス型でごく安く制作する、というものについては検討する価値があると思う」

すなわち、電子書籍としての「本筋」にあたるリフロー型のデータ制作についてはコスト面に不安があるため、とにかく低価格にデータ化できるフィックス型に着目する、という姿勢である。

この点は、出版デジタル機構側の思惑とも重なる。ただし、彼らがここに着目しているのは「あまり売れないので、出費もごく小さい状態で電子書籍として販売するデータを得られる可能性が高い」ためでもある。要は、出版デジタル機構をうまく利用しようと考えているわけだ。

だが、データ化するだけが出版デジタル機構の役割ではない。講談社・野間社長はこう続ける。

「我々が独自に作った電子書籍のデータも含め、彼らに預けてもいい。作るところが違うだけで、預ける場所は同じ、ということですね」

これが、出版デジタル機構の2つめ、3つめの機能にあたる。

電子書籍をネット上で見つけるには、書誌情報や全文検索用のデータなども必要になる。また、アクセシビリティに関する情報の整備も必要だろう。

電子書籍を「作る」「売る」「見つけてもらう」ために必要な関連情報をすべて集め、スムーズに電子書籍ストアへ流通できるようにすることも、出版デジタル機構の狙いである。

また、電子書籍流通に関し、意外と大きな問題となるのが「事務手続き」である。

販売数量が多い場合、そこから出版社が得る売上も、著者に支払われる印税の額も大きい。だから、その事務手続きに関する手数料は、無視してもそう問題はない。

だが、販売数量が小さい書籍がたくさんある場合、このコストは問題になる。1,000コピー分売れたものが3冊ある場合は3回事務手続きをすればいいが、3コピー売れたものが1000冊ある場合、事務手続きの数は1000回になる。「そんなおおざっぱな」と言うなかれ。電子書籍の市場が小さいうちは、「数部」「数十部」しか売れない電子書籍が大量に存在する。しかも、出版デジタル機構が狙うように「100万」種類の電子書籍が存在する世界に近づくと、出版社は「数部しか売上がなく、数十円の売上に関する事務処理」を大量にこなす必要が出てくる。現在はそのような場合でも、人件費、郵送費を出版社が負担しているが、「数」が増えると厳しい。

そこで出版デジタル機構では、この部分もある程度担おうとしている。事務処理を代替し、出版社の負担を軽減するインフラを提供して、大量に電子書籍があることが出版社を苦しめないように配慮する。

ある出版社は、はっきりとこう話す。

「初期の段階では、出版デジタル機構が、著作権者への使用料振込代行と著作権管理を行なうことになる、との話があった。その点が非常に興味がある」

出版デジタル機構は、書籍の「デジタル化」だけでなく、電子書籍ビジネス全体の負荷を軽減することを狙っているわけだ。

■ カギを握るのは「情報公開」、課題は「永続性に対する信頼」か

他方、彼らの方針については、まだまだ出版社側にもきちんと伝わっているわけではない。

賛同出版社として名が上がっている出版社ではあっても、出版デジタル機構が作る「電子書籍データ」の詳細を「まだ理解していない」と語るところがいくつもあったほどだ。

特に疑問として耳にすることが多かったのは、「配信用データ」の形式についてだ。

「フィックス型の場合、データの解像度は現状のものでいいのか。新iPadなどを見ると、もっと高解像度でもいいと感じる」

「リフロー型については、現在日本の電子書籍ストアで使われているXMDFとドットブックのバイナリー形式でしか提供されない。EPUBなど別の形式に変換して配信できない。なぜバイナリー化前のソース(筆者注:別形式に変換が容易なタグ付きテキスト)で供給してくれないのか」

これらは、どれも現状のフォーマットに対する懸念だ。実際には、制作フォーマットについては「第一次素案」の状態であり、「形式やデータ解像度などについては、広くとって日々見直しを行なっている状態」(沢辺)だという。

沢辺:ソースで電子書店に書籍データを渡すことを迷うのは、セキュリティの問題です。

植村:まだ中身もわからない、最終的に数百も登場する可能性がある電子書籍ストアに、ソースを渡せるか、というと……

沢辺:出版社はほとんど許諾しないですよ。それは理想論。

我々は、すべての書籍について「アーカイブ」と「配信用バイナリー」の2セットを保管しようとしている。

なんでわざわざアーカイブを持つかというと、その後の変換に一番やりやすいからです。配信側の要求に応えて変換していけばいい。そこでは追加の費用が発生するかも知れません。

例えばリフロー形式ならば、中間交換フォーマットで出版デジタル機構内にアーカイブしておいて、電子書籍ストアの様々な要望に応えますよ、とは言っています。中間交換フォーマットで用意しておいて変換しやすくする、ということに、現時点では頼らざるを得ない。出版社の了解を得られる部分と、書店側からの要求のバランスをとろうとしているわけです。

もちろん、特別な了解を出版社との間で交わした上でなら、ソースを渡しても大丈夫だと思いますよ。

さらに、沢辺氏は次のようにも説明する。

沢辺:私達はウェブの考え方に学んでいるつもり。印刷したものは直せない。でも、ウェブのひとたちはそうでないところでやってきた。だからその価値をとりいれよう、と考えているんです。

確かにいままでは「公開することがいいことだ」なんて考えもしないでやってきたけれど、それではいけない。日々良くしていって、「こんなことをやればいいんじゃない?」という形でやっていきたい。

出版デジタル機構については、毎日情報を出しています。

フォーマットポリシーなどを公開し、過程の修正点もすべて公開している。そこに寄せられるコメントについても、全部承認していますよ。今まで、とんでもない書き込みはないですからね。

情報交換と意見交換のできる場所を用意し、説明会を開くこと。フォーマットついても、あくまで第一次素案として提示したのであって、「おまえらこれに従え」という性質のものじゃない。

ともかく、言いたいことは言ってください。そして、検討に入れてすすめる。

「小さな編集プロダクションでも電子書籍に参入できる条件とはなにか」と考えると、それは「情報公開」だと思っているんですよ。

確かに、出版デジタル機構のウェブには、各種ニュースリリースだけでなく、説明会の案内やフォーマットに関する詳細も掲載されており、疑問点、修正点などはコメントの形で自由に書き込める。

フォーマットは現状「素案」であり、その内容は日々更新されている。その更新点も、誤字修正に至るまで、その場でわかるように公開されているほどだ。

この点においては、沢辺氏の言う通り「公開」の方針が徹底されている、といえそうだ。

出版デジタル機構としての公式ページは「http://www.pubridge.jp」だが、情報公開用には別途、出版デジタル機構 (仮称)準備会のウェブとして「http://www.shuppan-d.info」が運用されている。最終的には統合されていくのだろうが、情報公開用ウェブのトップレベルドメインが「info」であるところは、沢辺氏が「情報公開」にかける意気込みを示しているのだろう。

大手・零細にこだわらず、オープンな立場で、電子書籍をビジネス化することを狙う出版デジタル機構。その狙い・理想ははっきりしており、うまくいけば電子書籍ビジネスの円滑化を後押しする存在になれるだろうと感じる。

だが他方で、様々な出版社に話を聞く限り、すべての企業が「積極的に支持している」とも言えないのでは……と感じるのも、また事実なのだ。

「本当に長続きすると思いますか?」

そんな風に、ある種の疑念を持って問いかける担当者も少なくない。

100万冊の電子書籍を作るには多額の費用がかかる。植村氏の言う通り、それに5年かかるとして、出版デジタル機構はその「5年」の間、事業を維持できるのだろうか?

出版デジタル機構には、この5年の間に、政府系ファンドである「産業革新機構」から150億円の投資が行なわれる。これは主に出版物のデジタル化に使われるとされている。

また出版デジタル機構は、経済産業省が平成23年度第三次補正予算事業として展開する「地域経済産業活性化対策費補助金(被災地域販路開拓支援事業)」による、「コンテンツ緊急電子化事業」(通称「緊デジ」)の「代行出版社」となる。

緊デジは、東日本大震災の被災地支援を目的に、中小出版社出版物の電子化作業を行なうものだ。電子化作業の一部を被災地で行ない、直接的に被災地に雇用と資金が生まれることと、岩手・宮城・福島の3県の図書館に対し、電子書籍を献本して知へのアクセスを確保することが狙いである。

この事業には国庫から最大10億円が拠出され、出版物のデジタル化に使われる。緊デジに参加する中小の出版社の出版物に対する電子化に対しては、ここから「費用の半額」が支払われ、さらに出版デジタル機構を利用して電子化する場合、出版デジタル機構側から「残りの半額」が支払われる。すなわち、出版デジタル機構+緊デジという枠組みで電子化する場合、電子書籍化コストは「ゼロ」になるわけだ。現状では、この枠組みによって「6万タイトル」分の電子化作業が予定されている。出版デジタル機構に期待する出版社の中には、緊デジによる「実質無料での電子書籍整備にだけ期待している」と語るところもある。

数年のうちに100億円を大きく超える費用を使い、「非競争領域」を作って電子書籍を整備する。そもそも「非競争領域」とされた電子書籍制作についても「無料に近い形で電子書籍を作られることになると、ビジネスチャンスを奪われる」と懸念する声も聞かれる。

日本に電子書籍を根付かせようとする「理想」と、その手法を冷ややかに見る人々。

出版デジタル機構側は、「ビジネスとしての永続性」についてどのような答えを持っているのだろうか? それは、日本に本当に電子書籍を定着させるために、どうしても解いておかねばならない点である。

また、近日中に日本への進出が噂される巨人、Amazonとの関係も気になる。出版デジタル機構はAmazonとどのような関係を築こうとしているのだろうか?

出版デジタル機構の「永続性」「競合」、そして「Amazon」についても、彼らからは真摯な答えを得ることができた。次回はその問題を考えてみたい。

| 西田宗千佳のRandom Analysis 価格:月額420円(税込) 配信日:毎月第2・4週水曜日 AV、PC、ケータイからクラウド、電子書籍。“電気かデータが流れるもの”を中心に情報の海から、独自取材で本質を導き“次の波”を探る、西田宗千佳の行動と思考の記録。購読はこちら。 |

(2012年 4月 27日)