第446回:RMEの小型USBオーディオ「Babyface」をチェック

~24bit/192kHz対応、DSP内蔵。自由度の高いソフトが魅力 ~

|

| Babyface |

既報の通り、シンタックスジャパンが独RMEのUSBオーディオインターフェイス2モデルを発表し、2011年1月中旬より発売が開始される。エントリー向けの小型モデル「Babyface」と、「Fireface」シリーズの最上位モデル「Fireface UFX」の2つだが、このうちBabyfaceのほうを一足早く入手できた。

この一風変わった形状のBabyface、どんな用途に利用でき、その音が実際どんなものなのかチェックした。

■ 小型ボディの24bit/192kHz対応モデル

RMEという会社は、一般にはそれほど知られてはいないかもしれないが、DTM系のユーザー、そしてPCオーディオを楽しんでいる人にとっては著名なメーカーだ。筆者も10年以上前からDIGI32というPCIカードにお世話になっていたし、VST System Linkというのを実現させるために、RME 96/8 PSTというPCIカードもだいぶ活用した。

|

| Babyfaceのパッケージ |

そのRMEが、広く注目を集めるようになったのは外付けのオーディオインターフェイス「Firefaceシリーズ」を出してからだろう。2004年に最初のFireface製品であるFireface 800を発売したのだが、なんとこれがまだ現役モデルというロングライフ製品であるのも、日本のメーカーとはちょっと違うところ。名前からも想像できるようにFireWire 800で接続するものだが、後にも先にもFireWire 800対応のオーディオインターフェイスはこれ以外に知らない。そして2006年には大ヒットとなり、今でも人気の高いFireface 400が登場した。さらに2009年にはFireface 400のUSB版であるFireface UCが登場し、PCオーディオの世界では大きな話題になった、といった経緯がある。

ただ、Fireface 400にせよFireface UCにせよ11~15万円程度とかなり高価であり、相当思い切らないとなかなか手が出せない品であることも事実。そんな中、登場したBabyfaceは店頭予想価格が69,800円と、従来製品と比較するとかなり安価な設定。もっとも、一般的なオーディオインターフェイスと比較すると、まだまだ気軽に手を出せる価格ではないが、これは気になる存在だ。

|

| 海外モデルは青いボディー |

実は、海外では11月に発売されているが、青いボディーであまりオーディオ機器っぽく見えない。やはり、見た目も重要な要素という考えから、発売元であるシンタックスジャパンからの要望で、日本はシルバーモデルとなったようだ(海外でもLimited Editionとしてシルバーモデルも販売されている)。

Babyfaceをスペック的に見ると10入力/12出力で、最高24bit/192kHzに対応するというもの。こんな小さいボディーでどうやってそんな多くのチャンネルの入出力をするんだ? と疑問に感じる人も多いようなので、まずはその辺から見ていこう。Babyface本体にある端子は、右サイドに標準ジャックでのヘッドフォン出力とギター入力が可能なようにハイインピーダンスに対応したモノラルのTRS入力がひとつある。

そして、リアには光デジタル(TOSLINK)の入出力、USB、ACアダプタ入力、そして15PINのD-Sub端子があるのみだ。このD-Subに接続するブレイクアウトケーブルが付属しており、XLRの入力および出力がステレオで1組ずつ、ヘッドフォン出力が1つ、そしてMIDIの入出力が用意されており、これですべてとなっている。このブレイクアウトケーブルのヘッドフォン出力と本体のヘッドフォン出力はまったく同じものであり、ギター入力とXLRの右チャンネルも切り替えとなっているので、数えてみても10入力/12出力にはならない。

|  |  |

| 右サイドにモノラルのTRS入力 | リアには光デジタル(TOSLINK)の入出力、USB、ACアダプタ入力、D-Sub 15ピン端子 | ブレイクアウトケーブルでXLR入出力、ヘッドフォン出力、MIDIの入出力に対応 |

この入出力をダイアグラムで表したものがマニュアルにあったので、これを見てみると、XLRのアナログ出力とヘッドフォン出力は独立したチャンネルとなっているようだが、それにしても、アナログの入出力的には2入力/4出力に過ぎない。多チャンネルのキーを握っているのが、TOSLINKによるデジタル入出力だ。そう、一般的なS/PDIFを使った場合は2入力/2出力なので、トータルで4入力/6出力となるが、ドライバの設定画面でS/PDIFからADATに切り替えることができ、ADATだと44.1kHzまたは48kHzの場合は8ch分の信号を送ることができるので、10入力/12出力という計算になるわけだ。

ちなみに、96kHzの場合、ADATはS/MUX4という方式を使うことで4chの伝送ができるので6入力/8出力、192kHzでは2chの伝送となるため、トータルで4入力/6出力となる。ADAT機材を持っていない限りは、多くの入出力ができるわけではないので、その点はあまり過大な期待はしないほうがいいだろう。とはいえ、多くのユーザーにとっては高音質でステレオの入出力さえできれば十分ともいえるので、これでいいのかもしれない。

|  |

| 入出力のダイアグラム | ドライバの設定画面でS/PDIFからADATに切り替えられる |

なおPCオーディオ用としてBabyfaceの利用を考えている人にとって、XLRのアナログコネクタでは使えないと考える人も少なくないだろう。そうした人のために、オプションのケーブルも用意されている。ひとつは、RME純正のブレイクアウトケーブルで、添付されるもののXLRがすべてRCAに置き換えられたもの。もうひとつはRMEとオヤイデのコラボレーションで生まれたXLRとRCAの変換ケーブルだ。必要に応じてこうしたオプションを使うといいだろう。

前述のとおりACアダプタ接続のための端子は用意されているもの、ACアダプタは付属しておらず、基本的にはUSBからので電源供給で動作させることとなる。ただ消費電流が大きめであるため、ノートPCなどによっては電力供給が足りず動作しないケースもあるらしい。そうしたときのために、二股に分かれたUSB-Yケーブルが用意されており、これを使って2つのUSBポートに接続することで、電力不足問題を解決できるそうだ。

|  |  |

| 純正のブレイクアウトケーブル | RMEとオヤイデのコラボレーションで生まれたXLRとRCAの変換ケーブル | 二股に分かれたUSB-Yケーブルで電力不足を防げる |

■ 自由度の高いミキサーソフトが付属

実際、触ってみてもオーディオインターフェイスとしては、ちょっと不思議なユーザーインターフェイスという印象。ただオーディオ機器として捉えれば、どっしりしたボリュームコントローラ兼ボリュームレベルメーターとして使えるので、しっくりくるかもしれない。本体の操作部としては大きいロータリーエンコーダとSelectスイッチ、Recallスイッチの3つがあるだけ。

SelectスイッチでIn、Out、Phone(ヘッドフォン)の切り替えを行なった上で、ロータリーエンコーダでレベルを調整するだけなので、使い方はいたって簡単だ。またSelectスイッチで選んだチャンネルのレベルがLEDのレベルメーターで表示されるようになっている。このロータリーエンコーダは押すことも可能で、押すとDimのオン/オフ設定がされるようになっており、Dimインジケータが点灯してオンになると-20dB音量を下げることができる仕様だ。もうひとつSyncというインジケータもあるが、こちらは外部からS/PDIFまたはADATの信号が入るとデジタルロックがかかり、シンクロしたことを示すようになっている。

|  |

| 本体の操作部は大きいロータリーエンコーダとSelectスイッチ、Recallスイッチの3つ | Selectスイッチで選んだチャンネルのレベルがLEDのレベルメーターで表示される |

もうひとつあるRecallボタンは設定しているメインボリュームの音量を呼び戻すためのスイッチ。音量を変化させていても、このボタンひとつで規定のボリュームにすることができるわけだ。長押しすることで、現在のボリュームを規定の値に設定することもできる。

もちろん、Babyface本体だけでできる操作はBabyfaceの機能のほんの触り部分で、本領を発揮するのはPCを使っての操作だ。その要となるのが、ドライバをインストールすると自動的にセットされるTotalMix FXというミキサーソフト。基本的にFireface 400やFireface UCと同じものであり、かなり自由度高く、入出力をルーティングできる。自由度が高いだけに、ミキサーコンソールなどに慣れていないと、結構難解だが、分かればとても面白く使うことができる。

TotalMix FXには、Mixer ViewとMatrixの2つの画面が用意されているが、中心的に使うのはMixer View。これは上、中、下と3段階の構造になっており、一番上の段が入力、真ん中の段がPCでの再生、そして一番下が出力となっている。上段、中段では、それぞれのフェーダーの一番下に、出力先を選べるようになっており、どのポートにどれだけの量を送るかを細かく設定できる。こうしたルーティングはMatrixで設定することもできるわけだ。

|  |  |

| Mixer View | Matrix | どの出力先にどれだけの量を送るか設定できる |

上段の各フェーダーの横にある工具アイコンをクリックすると、入力に関する設定ができる。アナログ入力においては「48V」のボタンがあり、これをオンにすればファンタム電源を使ってコンデンサマイクに電源供給が可能となる。またGAINでマイクプリアンプのゲイン調整ができるほか、FX Sendがある。エフェクトへ信号を送るもので、エフェクトセンド機能はすべてのチャンネルに用意されている。そのエフェクトは、画面右側の水色のゾーンでFXをオンにすると表示され、上にリバーブ、下にエコーと2つのエフェクトが直列で用意されており、全チャンネルからのエフェクトセンドはここに入ってくる。エフェクトのリターンはメイン出力にあるFX Returnで決める形になっている。

|  |

| 入力の設定画面 | エフェクトセンドなどの表示 |

■ 本体にDSPを搭載。FPGAチップの活用で豊富な機能

リバーブは7種類、エコーは3種類用意されているが、これはBabyface内蔵の機能であるためCPUパワーは消費しないのがポイント。また、これは掛け録りするものではなく、あくまでも出力時に使うエフェクトとなっている。

同様にBabyface内蔵の信号処理機能として、全チャンネルにすべて独立した形でEQが搭載されている。各チャンネルにあるEQボタンをクリックすると3バンドのパラメトリックEQが現れる。このEQをオンにして、特性を設定するとそれぞれのチャンネルでEQをかけることができるチャンネルストリップとなっているのだ。

このようにエフェクトやEQを本体だけで処理できるのは、内部にDSP機能を搭載しているからだ。そして、DSPチップを使っていないのもRMEの設計のユニークなところで、内部にはFPGA(Field-Programmable Gate Array)チップが搭載されているのだ。FPGAというもの、昨今の電子回路についてご存知ない方だと馴染みがないかもしれないが、プログラム=ファームウェアを読み込ませることで回路構成を自由に変えることができる汎用性の高いLSIであり、プログラム次第でまったく違う機材に仕立て上げることができる。そのFPGAによりリバーブやエコー、EQといった処理を行なっているというわけだ。したがって、今後のファームウェアアップデートによっては、さらに機能拡張される可能性もある。

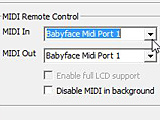

ちなみに、Babyfaceに搭載されているMIDIの入出力。これは単純にMIDIインターフェイスとして利用することもできるが、TotalMix FXがMackie Control互換のコントロールサーフェイスに対応しているため、外部にこうしたデバイスをMIDI経由で接続すれば、より積極的な活用もできそうだ。

|  |

| 3バンドのパラメトリックEQ | MIDI入出力の設定画面 |

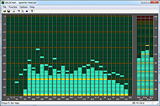

TotalMix FXを使いこなすことで、Babyfaceの機能、性能を使いこなすことができるが、RMEはもうひとつDIGICheckというアプリケーションを標準でバンドルしている。これもFireface 400やFireface UCにバンドルされているものと同じもので、やはり内蔵のFPGAを活用するテスト、計測、解析ツールとなっている。各種レベルメーターであったり、スペクトラルアナライザー、ベクターオーディオスコープ、そして全チャンネルからの入力を一気に録音可能なレコーダー機能などセットとなって用意されているのだ。業務用の計測ツールとしても十分活用できるので、ある意味これだけでもBabyfaceの元は十分にとれてしまうほどだ。

|  |  |  |

| レベルメーター | スペクトラルアナライザー | ベクターオーディオスコープ | レコーダー機能 |

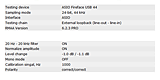

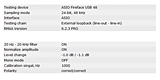

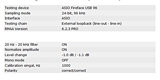

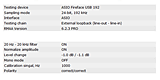

最後にいつものように、RMAA Proを使った音質テストとCentrance ASIO Latency Testを使ったレイテンシーテストを行なってみた。

まずはRMAA Proのほうをご覧いただきたい。各サンプリングレートともに非常にいい結果となっているが、唯一、周波数特性の結果がGoodとほかの結果より低くなってしまっている。よく見てみるといずれも100Hz以下の低域が減衰している。音を聴いた感じでは、まったく問題がないので、入力系統で何かミスをしているのかもしれない。ただ、EQも使っていないし、ローカットなどもしていないので原因を突き止められなかった。

|  |

| 44kHz | 48kHz |

|  |

| 96kHz | 192kHz |

一方、レイテンシーのテスト結果は以下のとおりで、かなりの好成績といえそうだ。44.1kHzのみ、バッファサイズを128サンプルにした測定を行なったが、それ以外はすべて最小サイズにしている。もちろん、この最小サイズの設定で音が途切れるといった問題はなく、快適に動いてくれた。

なお、これはWindowsでのテスト結果だが、Macの場合はさらにレイテンシーを小さくできる。というのもドライバの設定上、Windowsでは44.1kHzにおいて48サンプルが最小だが、Macでは14サンプルにまで設定できるからだ。その意味ではMacで使ったほうが、より高いパフォーマンスを発揮できそうだ。

|  |  |

| レイテンシ―のテスト(44.1kHz/48 samples) | 44.1kHz/128 samples | 48kHz/48 samples |

|  |

| 96kHz/96 samples | 192kHz/192 samples |