第138回:International CES特別編

CES 3DTV最新事情。グラスレス3Dレグザを考察する

~HD品質の3D表示/4K2Kの2D表示が両立できる秘密は?~

■見えてきた、各社の3Dテレビに対する思惑の違い

「3D元年」ともてはやされた2010年が終わり、一通り「立体視(3D)テレビ」祭は過ぎ去ったかのように見えたが、実際には、3Dテレビ旋風は一時の瞬間最大風速こそ和らいだものの、今年のInternational CESを見ている限り、依然、各社、熱を入れた製品展開を行なっている。

|

| 「フレームシーケンシャル方式はよくない」という立場のLG |

ただ、ここに来て、各社が3Dテレビの製品開発において方針を微妙に変えてきた。

LGエレクトロニクスは、今回のプレスカンファレンスで、フレームシーケンシャル方式のアクティブシャッターグラスで見るタイプの3Dテレビを否定し、偏光方式のパッシブグラスで見る3Dテレビを強力推進していく方針を発表した。

一方で東芝は、メインストリームモデルにはフレームシーケンシャル方式の3Dテレビを提供していくが、新しい3Dテレビのスタイルとして裸眼立体視テレビの製品開発にも注力していく姿勢を、今回のCESで明らかにしている。

|  |  |

| 会場に参考展示された「グラスレス3Dレグザ」の56型モデル(試作機) | ||

|

| 東芝は眼鏡無しの裸眼立体視テレビに力を入れ始めた |

東芝の「グラスレス3Dレグザ」は、12型と20型が2010年12月より発売になっているが、今回のCESでは、56型と65型の試作機を展示。発売日や価格は未定としながらも、2011年度内に40型以上の裸眼立体視テレビの製品投入の可能性を示唆した。

パナソニックは、「フルHDでの安定した3D画質を重視する」という立ち位置を、曲げるつもりはないようで、フレームシーケンシャル方式を今後も推進していくようだ。今年のCESでは、フレームシーケンシャル方式の画質改善にまつわる技術展示を行なっていたが、これについては次回以降のレポートでフォローする予定だ。

シャープは、ポータブル機器やモバイル機器については裸眼立体視のソリューションを推進していくが、大型3Dテレビについては、自社製液晶パネルのクアトロンの高開口率、高輝度表示のメリットがあることから、パナソニック同様、フレームシーケンシャル方式を基軸にした3Dテレビ製品を提供していくようだ。

|  |

| シャープは大型サイズの3Dテレビ製品ではフレームシーケンシャル方式を推進 | パナソニックブース |

ソニーは現行製品、および2011年内のモデルについてはフレームシーケンシャル方式の3Dテレビ製品一本のようだが、近未来的には、別方式の製品投入の可能性がないわけではない……というような意志表示が、今回のCESのブース展示からうかがい知れる。

というのも、同社は今回のCESで、46型と56型の3D液晶テレビ(実際にはテレビではなくディスプレイ)の試作機を公開したのだ。

試作機のパネル解像度は、46型が1,920×1,080ドットのフルHD。提供視差数は非公開だが、立体解像度は720p相当のHD品質を実現しているという。また、56型の方は3,840×2,160ドットの4K2Kパネルを採用し、46型試作機よりも多視点を提供しつつ、720p相当のHD品質を実現しているとのこと。

なお、これら試作機の裸眼立体視方式については、視差バリア方式か、レンチキュラーレンズ方式かは非公開となっていた。

|  |

| ソニーの46型裸眼立体視テレビ試作機はフルHDパネル。視差数を抑えて立体解像感を維持している | |

|  |  |

| 同じくソニーの56型試作機は4K2Kパネルを採用。こちらは多視点に対応。46型、56型共に、実効3D解像度は720p相当だという | ソニーブースでは有機ELパネルを2個搭載したHMD試作機も展示されていた | |

■東芝のグラスレス3Dレグザ試作機に注目

~HD品質の3D表示、4K2Kの2D表示の両方に対応

東芝ブースで公開された56型、65型のグラスレス3Dレグザは、4K2Kパネルを採用しており、裸眼立体視の実現様式としては、昨年発売が開始された「GLシリーズ」とほぼ同様のレンチキュラーレンズ方式を採用していることが明らかになっている。

|  |

| 東芝が公開した、56型、及び65型の裸眼立体視対応の「グラスレス3Dレグザ」試作機 | |

|

| レンチキュラーレンズ方式の概念図 |

レンチキュラーレンズ方式では、視線を光学的に折り曲げて収束させ、左右の目の視線が個別の液晶画素を見せるようにして立体像を観測者に知覚させるものだ。

この方式では、観測者が知覚する立体像の解像度は「パネル解像度÷視点数(視差数)」となってしまうことから、ハイビジョンクラスの立体像を知覚させるためには、液晶パネル側の解像度を超高解像度にする必要がある。

|

| グラスレス3Dレグザ「GL1」シリーズの画素構造 |

ちなみに、この20GL1は、2D映像を表示しようとした場合、せっかく829万画素もありながら1/9の1,280×720ドットの映像しか表示できない。

これは、レンチキュラーレンズ方式の裸眼立体視で2D映像を表示するためには、全ての画素で同じ映像を表示する必要があるからだ。9視差対応の20GL1では、3Dでは各9画素に9視点分の映像を表示するが、2Dでは各9画素に全く同じ2D映像を表示する必要がある。つまり個別の9画素として使える画素を、2D表示時には“9画素を1画素”としてしか使わない。映像パネルの活用法としては実にもったいない使い方になっていたわけだ。

|  |  |

| 東芝がグラスレス3Dレグザ「GL1」シリーズで採用した、裸眼立体視実現様式 | ||

|

| 56/65型試作機の解説資料より。レンチキュラー方式にも関わらず、2D表示で4K2K表示が出来るというのは画期的 |

しかし、今回のCESで展示された56/65型試作機では、3D映像ではハイビジョン相当の実効解像度(具体的な数値は非公開)が得られ、2D表示では4K2Kのリアル解像度の表示が得られるという。

レンチキュラーレンズ方式なのに映像パネルのリアル解像度表示が出来るというのは画期的だ。

■レンチキュラーレンズを動的にオン/オフする方法を考察する

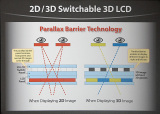

動的に2D表示と裸眼立体視による3D表示を切り替える方式には、「アクティブ視差バリア」を組み合わせる手法がある。視差バリア方式は、裸眼立体視テレビの実現様式としては、レンチキュラーレンズ方式の対抗技術としては本命視されているものだ。

視差バリア方式の場合、左右の目、それぞれからの視線に対し、片側の目からの視線は通すが、反対側の目からの視線は通さない……というようなマスク構造を映像パネルの前面に配することで実現する。イメージ的には、左右の視線をうまい具合に邪魔する“覗き窓”をパネルの前に貼り合わせるという感じだ。

このマスク構造を「視差バリア」という。そして、これを白黒液晶で構成することで、動的に視差バリアを“ON/OFF”できるようになる。これが“アクティブ視差バリア”だ。

具体的には、黒時にはマスク効果が発揮され立体表示が実現され、白(透明)時にはマスク効果がなくなるため、2D映像表示がフル解像度で行なえる。ちなみにこの技術は、「ニンテンドー3DS」の裸眼立体視ディスプレイ部にも採用されている。

|  |

| シャープが実用化したアクティブ視差バリアを搭載した裸眼立体視液晶パネルの模式図 | 3DSの上画面は裸眼立体視に対応。アクティブ視差バリア方式を採用しており、視差バリアをON/OFFすることで、3D/2Dの切り替えが可能。立体感のデプス調整はソフトウェア式で実現している |

一方、東芝の56/65型試作機では、「レンチキュラーレンズ方式の裸眼立体視である」とし、さらに「動的にレンチキュラーレンズの効果をオン/オフする仕組みを新搭載した」という説明を行なっている。

東芝がレンチキュラーレンズ方式にこだわるのは、視差バリア方式に比べて、得られる立体映像が圧倒的に明るいためだ。視差バリア方式は、映像パネルが遮蔽されているという構造上、バックライトの利用効率の面でレンチキュラーレンズ方式にやや及ばない。

では、レンチキュラーレンズ方式で、どうやってフル解像度の2D映像表示を行なっているのだろうか。これまで、2D表示時に映像パネルのフル解像度表示は視差バリア方式でないと実現は難しいとされてきた。

東芝はこの「秘密」に対して現在は「非公開」という姿勢を貫き通している。レンチキュラーレンズ方式では、一般にカマボコ状の微細光学系シートを液晶パネルに貼り合わせる構造が一般的で、常識的にはこのシートを剥がす以外にフル解像度の2D表示は出来ないように思える。

しかし、最新技術を利用すると手がないわけではないのだ。

ここからは東芝からの情報ではなく、筆者独断による推測になるが、1つは液体レンズを使う方法だ。

液体レンズとは、電気的な制御で液体の光学界面を制御する技術だ。この技術は「エレクトロウェッティング技術」と呼ばれ、最近急速に実用化が進められている。2009年、英オックスフォード大学のJoshua Silver教授が度数を動的に調整可能な遠近両用眼鏡を液体レンズで実現したことなどは、身近な例として挙げることができる。

■液体レンズの可能性

液体レンズは、混ざり合わない二種類の透明な屈折特性の異なる液体を用いる。1つは有極性あるいは電導性の特性を持つ水のような液体(水溶液)で、もう一つはそうした特性を持たないシリコンオイルなどの油類が用いられる。

これら2つの液体を疎水(撥水性、水を弾く特性)コーティングがなされた電極を含む領域に封入すると、油が電極側に集まり、水は油に邪魔されて電極には触れられない状態となる。

ここに電界を与えると、この電極側の疎水性が和らいでいき、さらに電界を強めていくと電極は次第に親水性の方が強くなり、水を引きつけるようになる。そうなると、これまで電極に馴染んでいた油は水の力で集められたり歪められたりして滴(しずく)としての形状が変化させられる(界面形状が変化させられる)。

つまり、電界の強弱で油の滴の形が潰れたり(平面に近くなったり)、盛り上がったり(凸レンズのようになったり)することになるのだ。これが液体レンズ技術の基本概念になる。

この液体レンズ技術(エレクトロウェッティング技術)に関しては、各社が様々な特許を出しており、Philipsなどは、この技術を使って光学ドライブ用のレーザーの集光レンズを実用化しようとしていた。また、そのPhilipsからスピンアウトした研究者達が興したリクアビスタ社は、この技術を用いたディスプレイ装置を開発している。

|  |

| リクアビスタ社のエレクトロウェッティングディスプレイ(EWD)装置 | |

|

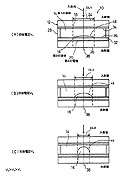

| ソニーが特許出願した「液体光学素子」技術の図解 |

ソニーもこのエレクトロウェッティング技術を応用した「液体光学技術」として特許を出願しており、その内容は、かなり興味深いものになっている。

もしかすると、ソニーが今回CESで公開した46型/56型試作機も、こうした液体レンズ技術を応用しているのかも知れない。

この液体レンズ技術を使って、動的にレンチキュラーレンズ効果をオン/オフする方策はいくつか考えられる。1つは、液体レンズそのものを、レンチキュラーレンズとして利用するアプローチだ。これは直接的で分かりやすい。

もう1つは、一般的なレンチキュラーレンズ方式の裸眼立体視ディスプレイのように、固定のレンチキュラーレンズを用いつつ、固定実装されたレンチキュラーレンズの効果をキャンセルする光学系を液体レンズで実現するアプローチだ。この場合、レンチキュラーレンズの界面を液体レンズで埋める動作が実現できればよい。

いずれにせよ、動的なレンチキュラーレンズ方式が実現できたとなれば、裸眼立体視型テレビの技術進化は加速することになる。

今後、3Dテレビの技術競争はさらに激化することが予測される。

(2011年 1月 7日)