第442回:わずか63,000円になった「Pro Tools 9」の狙いとは?

~Tim Carroll副社長に聞く、ハードウェア開放の戦略 ~

|

前回のInter BEE 2010のレポートでも紹介したとおり、11月18日よりPro Toolsの新バージョン「Pro Tools 9 Software」の発売が開始され、すでに店頭にはパッケージも並んでいる。Pro Toolsといえばご存知のとおりプロ御用達のDAWであり、従来システム価格が数百万円という代物であるが、今回発売されたのはたったの63,000円。

何が起こったのか、と戸惑っている人も少なくないのではないだろうか。Inter BEE会場で、Avid TechnologyのWorld-Wide Audio Programs担当副社長、Tim Carroll氏に話を聞くことができたので、「いまAvid Technologyが何をしようとしているのか?」、「Pro Toolsがどこに向かっているのか?」などを聞いてみた。

その後、実際にPro Tools 9をWindowsにインストールして使ってみることができたので、簡単に紹介する。

■ 激変の「Pro Tools」ラインナップ

|

| 上がMbox mini、下がMbox |

ここ数カ月、Pro Toolsに激変が起きている。まだ状況をご存じない方も少なくないだろうから順を追って紹介すると、まず9月に「Pro Tools Mbox」シリーズが3製品発表された。digidesignブランドを廃し、Avidブランドの新製品としてリリースしたもので、従来の「Mbox2」シリーズと比較するとDSPを内蔵したものの、ハードウェアスペック的には大きくは変わらなかった。ただし、ASIOドライバ、CoreAudioドライバ対応を大きく打ち出したので、多少の違和感はあった。

10月には「Pro Tools|HD Native」を発表。従来Pro ToolsはDSPを使って動かす製品で、だからこそ処理速度が速く安定して動くというのが売りであった。そして、DSPを搭載したハードウェアとセットでの販売だからこそ、数百万円という価格になり、DSPを利用するエフェクトであるTDMプラグインが業界御用達のプロ用として、それなりの価格になっていた。

しかし、このNativeはすべてCPUベースで動作し、DSPなしで動くというPro Tools|HDなのだ。TDMプラグインは使わず、すべてRTASで動かすという。最小限のシステムであれば63万円という価格設定で、とにかく安く導入できるようになった。確かにDSPからCPUへというのは、世の中の流れではあると思うが、Avid自らがその牙城を崩して大丈夫なのか? これまで膨大な費用をかけてきたレコーディングスタジオなどのユーザーの立場は……と衝撃が走ったのだ。

そして、11月に入ってPro Tools 9が発表され、11月18日には63,000円で販売が開始された。こちらはCPUベースのDAWであるのはもちろんだが、なんとオーディオインターフェイスにおいてもオープンになった。MacであればCoreAudioドライバ、WindowsであればASIOドライバに対応していれば動作するというもので、価格帯的に見てもCubase、SONAR、Logic、DigitalPerformerといった製品群に殴りこみをかけた格好となっている。なお、Mac版においてはPower PC非サポートとなったため、ミュージシャンの間でもMacのリプレースが話題になっているようだ。

|  |

| Pro Tools|HD Native PCIe Core System |

|

| 写真左からトレーニング&エデュケーションプログラムマネージャーのAndy Hagerman氏と、Tim Carroll副社長 |

しかし、当日行ってみると来日中の副社長、Tim Carroll氏、さらに日本のAvidに在籍するトレーニング&エデュケーションプログラムマネージャーのAndy Hagerman氏が急遽対応してくれることとなった。このお二人に三橋氏の通訳、解説のもとお話を伺った(以下敬称略)。

■ Pro Tools 9発売の経緯とは?

――今日、Pro Tools 9の発売となりましたが、発売に至った経緯を教えてください。

|

Carroll:現在Pro Toolsのユーザーは世界中に数多くいます。音楽関係者だけでなく、映画関連、ゲーム関連などさまざまな分野で活用されており、非常に大きなマーケットとなっています。そうした中、われわれがこれまでユーザーの意見、要望を吸い上げて開発することをモットーとして進めてきており、その流れでPro Tools 9が登場したのです。

――それにしても劇的な変化ですね。

Carroll:Pro Toolsの歴史の中でも大きな変化でした。今回のベースにあったのはオープンストラテジーなソフトウェアに仕上げるということで、長い時間をかけて調整し、慎重に進めてきました。その結果、CoreAudioドライバ、ASIOドライバに対応し、マーケットのニーズに応えることができたと思っています。

5年前を振り返ると、まったく違う状況でした。ハードとソフトはもっと近いところにある必要があり、それがユーザーにとっても制約になっていたことは事実です。しかし、今回ハードウェアの制約がなくなったから、選択の自由が生まれ、Pro Toolsをさまざまな機材とともにお使いいただくことができます。

|

Hagerman:日本に関しては、Pro Toolsユーザーはとても大規模なユーザーから、パーソナルユーザーまで幅広くいますが、今回の対応でユーザーのニーズにあったシステムをフレキシブルにチョイスできるようになっています。小さいプロダクションからいい作品を作り出していくということも、より現実になってきました。もちろん、モバイルでの活用も可能であり、私が使っている中央線の電車の中でも、Pro Toolsが使えますよ。

――今回、ハードウェアの制約をなくすというのは大きな決断だったのではないですか? これによって、ユーザーはAvidのハードウェアを使わなくなる可能性だってありますよね?

Carroll:従来ハードウェアとソフトウェア一体で製品展開をしてきたのは、われわれとしてもユーザーによかれと思ってのことでした。M-Audioのオーディオインターフェイスが利用できるM-Poweredなどの展開もしてきたわけですが。リサーチすると、やはりもっといろいろなハードウェアを使いたいという人がかなりいることがわかりました。

そこで、オープンにすることに対しては、だいぶ以前からプロジェクトを立ち上げ、ドライバ開発などをかなり綿密に行なってきました。確かにユーザーにとっては選択肢が広がったわけですが、実際に使っていくと「Avidのオーディオインターフェイスが1番だ」と思ってくれるだろうと確信しています。Pro Tools 9ではソフトウェアのみの提供を行ないましたが、近い将来ハードウェアのみの展開もしていく考えです。

――RolandやYAMAHAなどと同様に、オーディオインターフェイス単体での販売をするということですか?

Carroll:そのとおりです。これまで他社のオーディオインターフェイスを使っていたLogicユーザーにMboxを使ってもらうのもいいと思うのです。でも最終的にはDAWもPro Toolsがいいと思ってもらえるように導いていく、という考え方です。

――なるほど、とてもオープンな考え方で賛同できます。ここで、ちょっと混乱してわからないのが、従来のPro Tools LE、Pro Tools|HD、また先日発表したPro Tools|HD Native、そして今回のPro Tools 9の関係です。すべてがいっしょになってしまったような印象もあるのですが、どうなっているのでしょうか?

Carroll:本当に短期間のうちにいろいろ出したので、わかりにくかったかもしれませんので、ちょっと整理しましょう。まず、Pro Tools|HD Nativeは、DSP不要でCPUベースで動くシステムですが、Pro Tools|HD Native PCIe Core SystemというPCIカードは必要となります。従来のものと異なり、ここにDSPが搭載されていないということなのです。このPCIカードにHDD Ominiなどのインターフェイスを接続して、オーディオの入出力を行なうわけです。

それに対し、Pro Tools 9はそうしたオーディオインターフェイス部の制約もなくしたシステムとなっています。位置づけ的にはPro Tools LE、Pro Tools M-PoweredがPro Tools 9に統合されたと考えてもらえばいいでしょう。

――価格差を考えると、ほとんどのユーザーがPro Tools 9に流れてしまうということはないのでしょうか?

Carroll:当然、Pro Tools 9とPro Tools|HDの間には機能、性能的に大きな違いがありますから、Pro Tools|HDユーザーがPro Tools 9に流れるということはないでしょう。もっとも従来のPro Tools LEとPro Tools|HDの間にはあまりにも大きなギャップがありました。今回Nativeをリリースしたことで、その間がかなり埋まるものと考えています。

また、Pro Tools|HD Softwareの新バージョンであるPro Tools|HD 9を発表していますので、ソフトウェアのバージョンは横に並びます。比較すると、さまざまな違いがあることがわかります。

――具体的な差とはどんなものですか?

Carroll:最上位のPro Tools|HDはDSPベースなので、まずは、TDMが使えるメリットがあります。やはりCPUベースでの処理と比較して高速で安定しているため、安心して使えます。そして大きいのがレイテンシーの問題です。Nativeでは一般的なオーディオインターフェイスと異なり、まさにウルトラレイテンシーを実現しています。

さらにPro Tools|HDはその上を行きますから、業務用としての確実な使い方が可能です。またI/Oの数、つまり同時録音可能なトラック数という面でも違いがあります。従来のPro Tools LE 8が最大18だったのが32となりましたが、Nativeであれば64、Pro Tools|HDであれば160となるため、やはり大規模なシステムになればPro Tools|HDが必要なのは明白です。これだけのチャンネル数をCPUベースで処理することは不可能なのです。Pro Tools|HD NativeおよびPro Tools|HDでは、ICONをサポートしているというのも大きな点ですね。さらにサウンドクオリティーの面でも違いが出てきます。

――サウンドクオリティーの違いとはどういうことですか?

Hagerman:わかりやすいのがHEATでしょう。HEATとはPro Toolsにアナログ的な暖かさを加えるもので、プラグインではなく、システム的に持つエフェクトのようなものと考えていただいていいと思います。HEATをオンにするだけで大きな違いを演出できます。これはDSPでしか動かないため、Nativeでも使えないPro Tools|HDの特権的な機能ですね。

――とはいえ、CPUはますます高速化が進んでいくと思います。そうなるとDSPの必要性はだんだん薄れてきるのではないですか?

Carroll:われわれのロードマップにおいて、DSPを排除していく方向にはありません。DSPは今後も力を入れて取り組んでいくことは間違いないことです。プロの世界でDSPが必要なのは今後も変わらず、大きなセッションを扱っていくと、CPUにはどうしても限界が出てきてしまうからです。もっとも、CPUベースでもいろいろなことはできるようになっているので、ぜひ用途に合った製品を選択していただけたらと思っています。

Hagerman:今回のPro Tools 9には、これまでDV Toolkit2に含まれていた機能をPro Tools LEに追加したようなものと考えていただければいいでしょう。とくに自動遅延補正(ADC)機能が搭載されたたのは大きなポイントといえます。

バスの数も従来の32から256、同時に使えるインストゥルメントの数も32から64に拡張していますから、かなりの高性能化が図られていることは間違いありません。ただ、Pro Tools|HD Nativeと比較すると、スペック的に物足りなく感じる面もあるでしょう。そこで、Pro Tools 9を機能拡張するための「Complete Production Toolkit」というものも用意しましたので、必要に応じて利用していただければと思います。

30分ほどプレスルームでインタビューした後で、三橋氏に補足してもらったない内容だが、製品の詳細については同社のサイトの製品情報を確認してほしい。

■ Pro Tools 9を使ってみた

インタビューの後、Pro Tools 9を手元のWindows 7の64bit版環境にインストールして動作チェックをしてみた。DVD-ROM(容量7.3GB)でインストールしてみたが、10分ほどで簡単にインストールは完了した。もちろんWindows 7の64bit版でも問題なく動作したが、ProTools 9は32bitアプリケーションなので、以降は改めて32bit版のWindows 7環境にインストールして試した。なお、起動するためには、USBドングル「iLok」が必要となるので、あらかじめライセンス情報が入ったiLokは用意しておいた。

|  |

| インストールウィザード | 起動するには、USBドングル「iLok」が必要 |

|

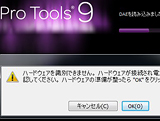

| オーディオインターフェイスも接続していない、ドライバも入っていない状態だと起動できない |

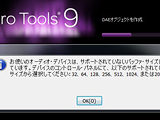

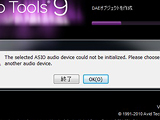

次に手元にあったRolandのFireWireのオーディオインターフェイス「FA-101」を接続して起動すると、今度はバッファサイズに問題があるらしく、やはり起動することができなかった。ドライバの設定画面でバッファサイズを少し変えてみたのだが、どうもうまくいかない。さらにRolandのUA-101を接続して起動してみたら、現在FA-101が設定されているので、ほかのドライバを選べという旨のメッセージが表示される。そこでUA-101を選択してみたが残念ながら、こちらもダメ。FA-101もUA-101も現行機種ではないというのが問題なのだろうか? どうも相性問題がありそうだ。

|  |  |

| 「FA-101」では起動できなかった | 「UA-101」でも起動できなかった | |

さらにRolandの新機種「OctaCapture」を試すと、今度はうまく起動した。同様にSteinbergのMR816csxでも問題なく起動できたので、多くのオーディオインターフェイスで利用できそうではある。ちなみに、この状態で手元にあったMbox2 miniをUSBで接続したら、Pro Tools 9にはMbox2シリーズのドライバが入っていないらしく認識されなかったが、インストーラーディスクに収録されているドライバを組み込むことで使うことができた。必要あれば、「Pro Tools 9用ドライバ」として各種ドライバをダウンロードして使うことも可能だ。

|

| 見た目は、Pro Tools LE 8とほとんど変わらない |

実際にRolandやSteinbergのオーディオインターフェイスで起動させた後、Pro Tools LE 8のセッションファイルを開くと、問題なく読み込むことができる。見た目は、Pro Tools LE 8とほとんど変わらない雰囲気だ。エフェクト、インストゥルメントのプラグインもPro Tools LE 8のものとまったく変わっていない模様。早速演奏させてみると、確かにMR816csxやOctaCaptureから音が出てくるのは、なかなか感慨深く、確かにPro Toolsはオープンになったんだなと実感できる。

ここで「設定」メニューから「プレイバックエンジン」を選択してみると、現在選択されているオーディオインターフェイスやバッファサイズを確認できる。また、今回使ったPCはCore-i7 870 2.93GHz。4コアでハイパースレッディング対応なので、アプリケーション側からは8プロセッサと認識されていることも確認できる。ここで大きいのは「遅延補正エンジン」というメニューが追加されていることだ。選択肢としてはデフォルトの「なし」のほかに「ショート」、「ロング」とあるので、状況に応じてこれを設定すればいいようだ。

|  |

| 「プレイバックエンジン」で、現在選択されているオーディオインターフェイスやバッファサイズが確認できる | 「遅延補正エンジン」は、「なし」、「ショート」、「ロング」から選択する |

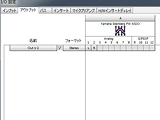

一方、同じ「設定」メニューから「I/O」を見ていると、確かにASIOドライバが設定されている。デフォルトではアウトプットのパスが2ch、インプットが4chとなっているが、パスを追加すれば、マルチポートに割り当てていくことも可能だ。また、バスやインサートの設定ができるほか、「H/Wインサートディレイ」という項目もあり、チャンネルごとにディレイタイムを設定できるようになっている。

|  |  |

| デフォルトではアウトプットのパスが2ch、インプットが4chとなっている | パスを追加すれば、マルチポートに割り当てていくことも可能 | 「H/Wインサートディレイ」では、チャンネルごとにディレイタイムを設定できる |

以上、動作確認までであまり詳細なレビューまではできなかったが、とにかく他社のオーディオインターフェイスでPro Tools 9が動くことが確認でき、自動遅延補正なども利用できることが分かった。DAWの機能としては、Pro Tools LE 8と比較してあまり大きくは違わないように見えたが、ハードウェアの制限がなくなったことの意義は大きい。またクロスアップグレードという手段も用意されており、Pro Tools LEやPro Tools M-Poweredからなら25,000円でのアップグレードが可能。購入の仕方によっては、かなり安く入手することもできそうである。

前述のとおり、今後はCubase、SONAR、Logic、DigitalPerformerなどのDAWと同じ土俵での勝負となるので、混戦も予想される。価格面、機能面などユーザーにとっていい方向での戦いが行なわれていくことを期待したい。