テレビ事業は成長へと転換できるのか?

~電機大手の決算にみる、不振のテレビ事業大総括~

電機大手8社(日立製作所、パナソニック、ソニー、東芝、富士通、三菱電機、NEC、シャープ)の2011年度第3四半期の連結業績が発表された。

8社合計の第3四半期連結業績は、売上高が前年同期比6.6%減の31兆7,975億円、営業利益は61.7%減の5,097億円、当期純損失はマイナス6,656億円の赤字(前年同期は6,249億円の黒字)となった。

一方、2011年度通期業績見通しでも、8社中7社が、売上高、営業損益、最終損益のすべてを下方修正。売上高が前年同期比4.3%減の43兆9,100億円、営業利益は45.9%減の9,150億円、最終損失はマイナス9,900億円と、前年同期の3,774億円の黒字から一転して赤字。10月公表値には460億円の黒字予想となっていたものが、1兆円近い赤字へと急ブレーキがかかった。

業績悪化の要因として各社があげるのが、欧州の金融危機を発端とした世界的な経済低迷、長期化する円高の影響、IT投資の先送り、構造改革費用の増加、法人税の実効税率の変更の影響。そして、東日本大震災やタイ洪水の被害も業績に大きな影響を及ぼしたとする。

だが、今回の第3四半期決算および通期見通しの修正で目立つのは、まさに、「不振のテレビ事業の大総括」を背景にしたものだといっていいだろう。

パナソニック、ソニー、シャープがテレビ事業の不振やテレビ事業を中心とした構造改革によって、大幅な赤字を計上。一方で、テレビ事業の改革を一足先に終えた日立製作所は、唯一、第3四半期決算で増収となり、同時に唯一、通期見通しを期初計画通りとした。

■ ソニーは「テレビ立て直し」を重点施策に

|

| ソニーの2011年度連結業績見通し |

まずは簡単に主要テレビ各社の業績をみてみたい。

2011年度決算で、8期連続でのテレビ事業の赤字見通しとなり、さらに2013年度以降の黒字化を見込むという長期的な赤字体質に苦しんでいるのがソニーだ。

「収益重視への体質転換を図っていたが、価格下落の影響、タイの洪水影響が響いている」(ソニー・加藤優CFO)として、第3四半期(2011年10~12月)のテレビ事業の売上高は前年同期比42%減の2,370億円、営業損益で355億円の赤字を計上。販売台数は24%減の600万台となった。

第3四半期累計での販売台数は前年同期比11%減の1,590万台。期初には2,700万台としていた液晶テレビの販売目標は、7月時点で2,200万台に、11月時点で2,000万台に下方修正している。

ソニーでは、サムスンとの合弁である液晶パネル生産のS-LCDの株式を売却。これにより、634億円の減損を計上。「パネルの購入価格が下落傾向にあることに加えて、S-LCDの運営に伴う負担が減ること、新たな関係での調達が可能であることなどの効果がある。これは第4四半期から出てくることになる」などとしている。

実際、加藤CFOは、「テレビ事業では通期で1,750億円の損失を見込んでいたが、これを100億円程度改善できる見込み。2012年度には、今年度の半分程度まで損益を詰めていき、2013年度にブレイクイーブンを目指す」としている。

商品力強化による付加価値展開、オペレーションの改善、固定費削減などが黒字化に向けた施策だとする。

4月にソニーの代表執行役兼CEOに就任する平井一夫副社長は、4つの重点施策のなかのひとつに「テレビ事業の立て直し」を掲げ、リソースの取捨選択の徹底、設計コストおよび固定費の低減、商品力の強化をあげる。

「テレビは家庭の中心的機器であり、この改革は待った無しで進める」と、平井副社長は意欲をみせる。

|  |

| ソニー次期CEOの平井一夫氏(2月7日の会見時) | テレビ事業の立て直しを重点施策の一つに |

■ 「非テレビ」を拡大するパナソニック

|

| パナソニックの2011年度見通し |

「過去にない損失規模」と自ら表現し、2011年度通期で7,800億円の最終赤字を計上するパナソニックは、テレビ事業の赤字および構造改革費用が大きくのしかかっている。

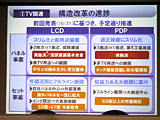

液晶パネル工場を2拠点から1拠点へ、プラズマディスプレイパネル工場を3拠点から1拠点へ集約する一方、非テレビ用途へも事業を拡大しながら、海外からの液晶パネルの調達を拡大。これまで42型までに限定していた液晶テレビを、今年1月に47型、55型の製品を米国で発表するなど、サイズにこだわらないフルライン展開を開始するといった大規模な方針転換を行なっている。

だが、足下は厳しい。第3四半期までのテレビ事業における構造改革費用は1,907億円。さらに薄型テレビの出荷台数は、前年同期比8%減の1472万台。液晶テレビは前年同期比8%増の1,051万台となったが、プラズマテレビは34%減の421万台と3分の2の出荷台数に留まった。販売台数で成長した液晶テレビも、販売金額では26%減の2,653億円とマイナス成長だ。

|  |

| パナソニックの大坪文雄社長(2月3日の決算会見時) | テレビ関連の構造改革の進捗 |

期初には、2,500万台としていた薄型テレビの出荷計画は、10月に1,900万台と下方修正。さらに今回、100万台引き下げ、1,800万台とした。前年実績の2,035万台からも大幅に落ち込む。

2012年度も大幅な成長が見込めないなかで、「重たい固定費を大幅に削減する」(パナソニックの大坪文雄社長)と、強い意志で構造改革に取り組む姿勢をみせる。この構造改革によって、2012年度以降でのテレビ事業の赤字脱却につなげられるかどうかが注目される。

■ シャープはテレビパネル生産縮小、IGZOへシフト

|

| シャープの片山幹雄社長(2月1日の決算会見時) |

大規模な液晶事業の構造改革を推進中のシャープも、「今期の大幅な下方修正の主因は、液晶テレビを含む液晶事業」(シャープの片山幹雄社長)とするように、テレビ事業の不振が大きく影響している。

通期の最終赤字を2,900億円とする厳しい見通しを発表した同社では、上期まではテレビ事業の黒字を維持していたとするものの、第1四半期における液晶パネル工場の操業損、円高を背景とした価格下落の影響、世界的な需要の冷え込み、7月以降の国内におけるテレビ需要の低迷が影響。2011年12月からは亀山第2工場における32型、46型のテレビ向け液晶パネル生産の操業度を低下させたこともあり、第3四半期には赤字となった。

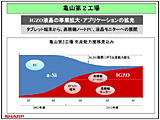

同社では、震災影響に伴う第1四半期の工場の操業停止で258億円、亀山第2工場におけるIGZOの展開に伴う事業構造改革で299億円を計上。第4四半期および2011年度通期でも、テレビ事業は赤字になることを明らかにした。

液晶テレビの2011年度通期の販売計画は、期初には、年間1,500万台としていたが、これを10月時点で1,350万台に修正。今回、再度下方修正し、1,280万台とした。

同社では、「在庫の圧縮などの財務体質の改善」、「AV事業および国内営業体制の構造改革」、「液晶事業構造改革の着実な推進」などに取り組む姿勢を示す。

すでに、亀山第2工場において、テレビ用パネルの生産を縮小し、スマートフォンやタブレット向けに独自のIGZO技術を採用した中小型液晶パネルの生産へシフト。今後は、高精細ノートPC向けや、PCモニター向けなどにも対象範囲を拡大し、生産量を拡大する考えだ。

また、世界唯一の第10世代の液晶パネル生産が可能な堺工場においては、60型以上の超大型サイズの展開を加速。さらに、堺工場への一部ラインにIGZO技術の導入を検討するという。しかし、堺工場では、テレビ用液晶パネルを生産能力の半分程度にまで稼働調整することも明らかにしている。

「2012年度はテレビ事業で黒字化を目指す」(片山社長)と意気込むが、その道のりは険しい。

|  |

| シャープの2011年度業績見通し | 亀山第2工場の生産能力をIGZO液晶へシフトする |

■ 東芝もついに赤字。“スリム化”した日立は改善傾向

昨年度までテレビ事業の黒字化を維持していた東芝も、上期で赤字に転落。さらに第3四半期以降も赤字が続く見通しだ。

東芝の久保誠代表執行役専務は、「第3四半期はテレビ事業だけで100億円台半ばの赤字。第4四半期も改善が期待できず、2011年度通期では、400億円を超える赤字になることは避けられない」と語る。上期にも100億円台半ばの赤字となっており、他社からのパネル調達し、PC事業との組織融合など、軽い体質の確立に取り組んできたにも関わらず、赤字脱却に向けたトンネルが長くなりつつある。

国内において、地上デジタル放送への移行完了に伴う需要減が大きく影響したことを理由としたほか、「販売促進費が予想以上に出たのは事実」とし、液晶テレビの売価ダウンが収益に大きく影響したことを示唆する。続けて、「2012年上期には黒字化に向けた体制を確立し、2012年下期には黒字化を確実なものにしたい」と語る。

液晶テレビの年間出荷台数は、300万台下方修正し、1,500万台とした。

今後、日本ではテレビ需要の大幅な成長が見込めないことから投資を抑制。欧米では構造改革を進める一方、新興国では、ベトナム、インドで2桁シェアを獲得するなど、「新興国では、きちんとした刈り取りに取り組みたい」という。

一方で、千葉県・茂原の液晶パネル生産設備をパナソニックに売却するなど、ひと足早くテレビ事業の構造改革に着手した日立製作所は、「テレビ事業に関しては、徹底した軽量化に取り組んできた」(日立製作所の三好崇司執行役副社長)と前置きし、「過去には、自分で設計し、自分で生産して、日本国内を中心に展開してきたが、一部の差別化技術の部分については、外部メーカーに伝ぱんさせながら、これをすべて外部で行なうようにした。この事業は儲かるとは思っていない。いまはほとんど足を引っ張らないところまできた」として、このほど自社生産からも撤退したことが、今後も収益改善で効果を発揮することを強調した。

テレビ事業単独での業績は明らかにしていないが、テレビ事業を含むデジタルメディア・民生機器の第3四半期累計の売上高は12%減の6,659億円、営業利益は203億円悪化の4億円。薄型テレビの需要減少や価格下落を理由にあげている。

また、将来に向けても、「白物家電事業においては、テレビを顔としてホームセキュリティなどの提案が必要になり、システムのひとつとしてテレビが必要になることもあるだろう。だが、絞り込んだ製品のなかから、事業を進めていくことになる」などとし、拡大路線には踏み出さない考えを示す。

こうしてみると、大規模な投資を進めてきたパナソニック、シャープが、連結業績で過去最大の最終赤字に陥る一方で、テレビ事業のスリム化を進めてきた日立、東芝、三菱電機などが収益を計上するというように、まさにテレビ事業が明暗をわけた格好だ。

■ 円高への対応、自前主義からの脱却が課題

テレビ事業の業績悪化にはいくつかの理由がある。ひとつは、世界的なテレビ需要の低迷だ。

GfKブティックリサーチが発表した2011年の世界の液晶テレビ市場は、先進国においては、前年比5%減とマイナス成長になった。

欧米での個人消費の低迷のほか、日本では、2011年7月の地上デジタル放送への移行に伴い、それまでの需要集中の反動がみられている。

シャープの片山社長は、「日本国内の10~12月のテレビ市場は、前年同期比60~70%程度とみられていたが、実際には販売台数で前年同期比30%台、販売金額では20%台になるなど、想定を大きく下回った」とするほか、東芝の久保代表執行役専務も、「国内テレビ市場は7割以上のマイナス」とし、需要の反動ぶりは想定以上だ。

シャープでは、国内市場における急激な悪化により、固定費が課題となりはじめている。国内のテレビ事業の赤字の原因は、固定費の重さが顕在化したことが理由だ。「国内の体制を絞り込むことで黒字化を図る」(片山社長)と、人員シフトを通じて、国内のテレビ事業の黒字化を図る。

一方で、成長の原動力となっていた新興国市場は、GfKブティックリサーチの調べでは、前年比34%と大幅な伸びを見せているが、価格下落が激しい中小型の液晶テレビが中心となり、収益性では課題が残る。

32型以下の液晶テレビはコモディティ化が進展し、価格競争がもっとも激しい領域。しかも、新興国市場では、現地メーカーの台頭も価格下落を加速させている。加えて、日本のメーカーの場合は、長期化する円高を背景に、価格戦略では不利な立場。価格競争力の低下が重荷になっている。

その点で、ウォン安の韓国勢とはまさに対照的だ。

関係者の間からは、「価格下落に加えて、円高の進展。この1年で実質、半値以下になったものもある。すでに付加価値では、カバーできないところまできている。価格が優先される小型液晶テレビならばなおさらのこと」という声が聞かれる。

パナソニックの大坪社長は、「ウォン安、円高は、価格設定や商品計画に大きく影響を及ぼし、その結果が今日の事態につながっている」と、円高がテレビ事業拡大の足かせとなっていることを指摘する。

さらに、「パネルの外販先が小型にシフトしたことで、大型を中心にした当社のパネル外販事業は、3割の構成比から1割に減少した」(シャープ・片山社長)と、テレビ事業だけでなく、パネル事業にも影響を及ぼしている。

一方、見逃せない大きな理由のひとつに、「重たい固定費の影響」(パナソニックの大坪文雄社長)がある。

過去10年に渡って、日本の電機大手は、パネル生産施設への投資を加速させてきた。パナソニックやシャープはもとより、日立製作所や東芝なども、当初は、自前でのパネル生産にこだわってきた。自前生産に出遅れたソニーは、韓国サムスンと合弁会社を設立してまで、液晶パネル生産を行なうというウルトラCに打って出た。

各社が自前生産にこだわったのは、ブラウン管時代のテレビの覇権を握ったのは、自前でブラウン管を生産するメーカーだったという成功体験があるからだ。

だが、競って工場への投資を行ない、かねてから過剰投資との指摘があるなかで、リーマンショックを境にした需要の低迷などが追い打ちをかけることになる。とくに日本のメーカーは円高という要素もマイナスに働いた。

パナソニックの大坪社長は、「2000年代に世界を引っ張っていく中核製品はテレビであり、ここにフォーカスしたことは間違いではなかった」とする一方、「パナソニックがプラズマパネルや液晶パネルの大型投資をしたのは、テレビ事業で収益を確保していた2006~2007年。しかし、工場が動き出そうとする時にリーマンショックがあり、そのあとに工場が動き出した」と語る。

とくにパネルを日本で生産して、海外に輸出するというビジネス形態となるパネル生産は、為替の影響が大きく、当時は110~115円であった円ドルレートが、いまでは70円台後半と、想定レートが大きくブレている。重い固定費となったことは、円高が大きく作用していることは明らかだ。

こうした反省もあり、自前主義からの脱却は各社共通の課題になろうとしている。

ソニーの平井副社長は、「テレビ事業においては、投資資本の最小化により、アセットライトを徹底することが必要である」として、S-LCDとの合弁会社解消の理由を示す。

また、パナソニックの大坪社長は、「大きな痛みを伴った構造改革につながった反省をもとにすれば、有機ELテレビについても、従来と同じような一貫生産のビジネスモデルでいいのかという点で、慎重な姿勢で議論しなくてはならない」とし、将来の有機ELテレビでは、パネルの外部調達を視野に入れて検討していることを明かす。その点でも、日本のテレビメーカーの戦略が大きな岐路にあることが浮き彫りになる。

■ 国内メーカー成長の道すじ

では、日本のテレビメーカーの生きる道はどこにあるのだろうか。

ひとつは、コモディティ化の進展が激しいテレビ用途以外での展開だ。

パナソニックは、2012年には、液晶テレビにおいて非テレビ用途を約5割にまで拡大。「超・省エネ、全方向広視野角というIPSαパネルの強みを生かして、高いクオリティが求められる医療分野などのプロフェッショナル領域にも展開していきたい。すでに、タブレットや医療用モニターなどで、複数のグローバル企業での採用が決定している」(パナソニックの大坪社長)とする。

シャープでも、「堺工場の第10世代の液晶パネル生産ラインの強みを生かし、大型テレビ用およびノンテレビ向けの60型以上の大型液晶事業を強化。ここを重点ビジネス領域にする」(シャープ・片山社長)と語る。

さらに、パナソニックが推進するように「家まるごと」提案のなかでのホームマネジメントシステムの中核的役割を担う製品としての取り組みも、海外勢に先駆けて展開することが可能だ。

そして、長期戦略にはなるが「地産地消」型の現地生産へのシフトも重要な取り組みとなろう。日本のテレビメーカーにとって、足かせとなっている為替の影響を最小限に留めることは大きなテーマだ。

まずは、2011年度に、約10年に渡って蓄積してきた薄型テレビ事業の膿をどれだけ出すことができるかが、2012年度以降のテレビ事業の成長戦略につながることになる。

(2012年 2月 9日)

[Reported by 大河原克行]