レビュー

TOPPING「DX5II」を中心に“箱庭オーディオ”やってみた。NODE NANOと相性抜群

2025年7月17日 08:00

“箱庭オーディオ”のススメ

机のスペース……それは最後のフロンティア。古よりオーディオといえばコンポ、幅42cmほどのアンプやプレーヤーを縦方向に積み上げ、その出音をスピーカーで聴くというスタイルがよしとされるが、いまや我々が自由にできるスペースは少ない。「個の空間」が求められる時代ゆえに、コスパ、タイパならぬ“スペパ”が重要、限られた空間で可能なかぎりの音を目指さざるをえないのだ。

そして周りを見やると、ヘッドフォンアンプ、USB DAC、ストリーマーなどなど。手頃なサイズのオーディオ機器がある。これをうまく上方向へ積み上げれば、スペパを稼げるうえに、コンポの組み合わせの妙も生まれてくる。

筆者は10年ほど前からここに愉しみを見出し、“箱庭オーディオ”を提唱している。限られたスペースに植物や模型を配置し、庭園や名勝を模するという日本の伝統的な概念だが、スペパ重視のオーディオ環境にもピタリ当てはまるのだ。

TOPPING DX5IIをメインに実践

今回取り上げる「TOPPING DX5II」(オープンプライス/市場想定価格49,500円前後)は、190×132×46mm(幅×奥行き×高さ)と手のひらサイズの、まさに箱庭オーディオのために設計されたようなコンポだ。そこにX-Hybrid AMPと呼ばれる独自の低歪回路などからなるアンプとしての基本設計に加え、3系統出力のヘッドフォンアンプ、DSD 512/PCM 768kHz対応のESS ES9039Q2Mをデュアル搭載するDAC機能が詰め込まれている。

入出力も充実。リアパネルにはRCAに加え、4pin XLRバランスの2系統ライン出力端子のほか、デジタル入力端子としてUSB-BのほかにCOAXとS/PDIFを装備する。入力はBluetoothもカバー、LDACとaptX Adaptiveに対応するBluetoothトランスミッターとしても機能するため、スマホやDAPをストリーマーとして使うには頃合いだろう。

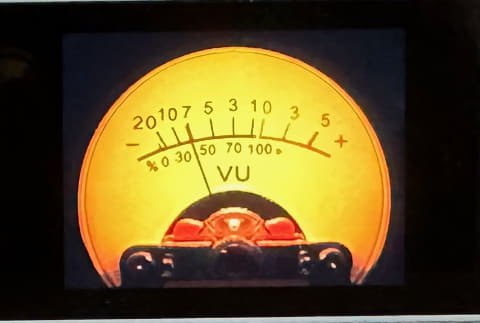

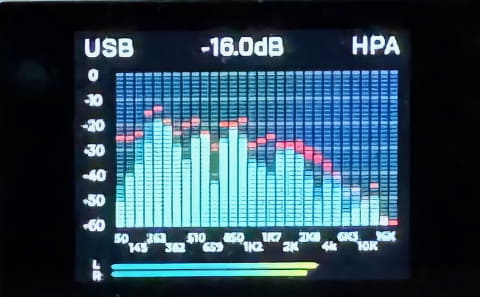

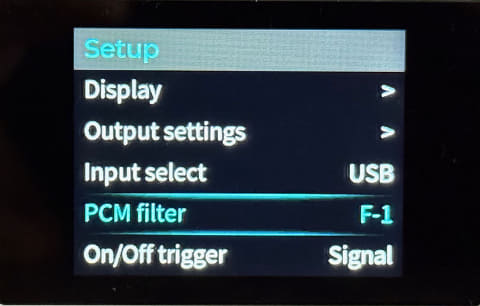

そして、箱庭オーディオはこの点も重要なのだが、ビジュアルがいい。TOPPINGがオーロラUIと呼ぶフロントパネルに配したディスプレイはフルカラー、そこに再生情報/FFT(高速フーリエ変換)/VUメーターのいずれかを表示できる。右端のノブはボリューム調整のほか電源ボタンを兼ね、自由に機能をアサインできるファンクションキーとしても使える器用なタイプだ。

そのフロントパネルには、ヘッドフォンリスニング用に4.4mmバランスと6.35mmシングルエンドにくわえて4pinXLR端子が配されている。変換プラグを使えば問題なしという判断だろうが、3.5mmを捨てているところにDX5IIというコンポの立ち位置が見えてくる。

この4pinXLR端子は、左端のノブと対の関係になるようデザイン上意識されているのか、なくてはならない存在にも思える。

「NODE NANO」や小型ラックと組み合わせる

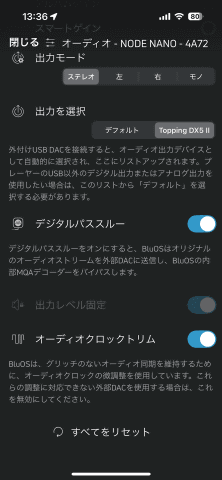

DX5IIは小なりといえどコンポ、他のコンポと組み合わせてこそ真価を発揮する。そこで相席ならぬ相庭を願ったのが、ストリーマーBlueSound「NODE NANO」とヘッドフォン「オーディオテクニカ ATH-R70xa」。デジタル入力したストリーミングの音をヘッドフォンで聴こうという算段だ。

なお、ATH-R70xaは470Ωというハイインピーダンス仕様、ヘッドフォンアンプとしての駆動力を試そうという思惑でチョイスしている。

いざ試聴……の前に、ラックとコンポ間の接続で頭をひと捻り。

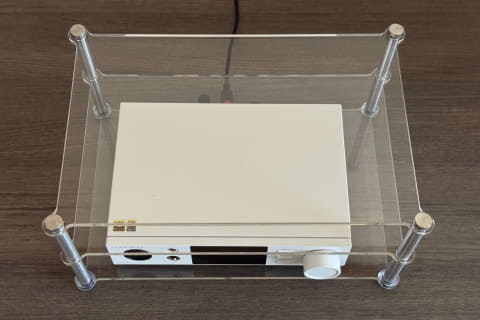

「箱庭」を名乗るからには、コンポをただ重ねることは御法度、整然としていなければならないからだ。Amazonあたりを彷徨すると候補はいくつか浮上するが、筆者が選択したのはノースフラットジャパンの「オーディオラック 3段」。これがDX5IIとNODE NANOのサイズにジャストフィット、いい雰囲気を醸し出している。

しかし、事前にわかっていたことではあるが、塩梅な長さのケーブルが見当たらない。NODE NANOとの接続にはUSBかCOAX、RCAのいずれかを使用するが、どれを選ぶにしてもケーブルが長すぎる。「箱庭」の裏側はケーブルだらけという残念な状況にならざるをえないが、ケーブルを自作しないかぎりこの問題は解決できそうにない。やむなく長さ1.2mのUSB-Bケーブルをチョイス、DX5IIと接続した。

電源も悩みどころ。DX5IIは内蔵のAC電源を使用するが、NODE NANOはUSB-C(5V-2A)のため、USB電源アダプタの手配が必要だ。設置場所がコンセントから遠いため、とりあえずモバイルバッテリーで代用することにしたが、パーマネントメンバーとして迎えるならUSB ACアダプタを使うことになるだろう。

ATH-R70xaをつなぎNODE NANOのアプリを起動すれば準備完了、早速DX5IIのメニューでゲインを「High」に設定し-40.0dBから再生をスタート。さすがにボリュームが取りにくく、少しづつ上げると-25.0dBで頃合いに。予想より駆動力に余裕があると判断し、ゲインを「Low」に切り替えて同じ曲を再生すると、-15.0dBで落ち着いた。余裕を考えると「High」での運用になるだろうが、よほどハイインピーダンス/低能率のヘッドフォンでないかぎり心配は無用だ。

前述したとおり、DX5IIのゲイン切り替えはメニュー画面で行なうが、これは正直面倒。筆者のリスニングスタイルは、このジャンルにはこのヘッドフォン、このアルバムにはこのイヤフォン、などと頻繁な挿し替えを伴うため、いちいちメニュー画面を開きたくない。フロントパネルにゲインスイッチを用意するか、せめてノブにゲイン切り替え機能をアサインできれば嬉しいのだが。

DX5IIのヘッドフォンアンプとしての音は、「淡白ながら旨味がある」とでも表現すればいいだろうか。トランジェントの鋭さというよりは暖かさ、重厚さというよりは軽やかさが印象に残る。飛び抜けて情報量が多いというわけではないが、確かな解像度が感じられ、滑らかさもある。低域にやや腰高感があるなど改善の余地は認められるものの、470ΩのATH-R70xaをしっかりドライブできる駆動力はある。

ダイヤフラムに世界初の特殊ガラス素材を採用した「SIVGA Que UTG」も試してみたが、基本的な傾向としては同様。低域の密度感・腰高感にもう一声という部分はあるが、このイヤフォン独特の透明感とキレ味の鋭さが発揮される。ディスクリートの入力段・出力段にオペアンプの3段構成からなる「X-Hybrid AMP」の効果も手伝ってか、歪っぽさのない素直な音だ。

それにしても、NODE NANOは箱庭環境にうってつけのストリーマーだ。QobuzやAmazon Musicなど主要なストリーミングサービスに対応しているし、NASなどネットワーク上のファイル再生もOK、Roon Readyのメリットもある。出力も4種類(USB、同軸デジタル、光デジタル、RCA)から選べるし、12V TRIGGER OUT端子も備えているからDX5IIの電源を連動させることもできる。まさに組み合わせの妙、1+1が2ではなく3、4になるところが面白い。

「個の空間」をどう愉しむか

ポータブルオーディオと一括りにされがちだが、実際のところこのジャンルは「どこでも派」と「自宅派」に二分される。前者の定義はさておき、開放型ヘッドフォンを好む者は音漏れなどの事情から必然的に後者となる。TOPPINGがどのような意図で商品企画・マーケティングしたかは不明だが、DX5IIは後者のニーズをかなり的確に捉えているように思う。

自宅のヘッドフォンリスニング環境はDAPで担えるものの、スピーカーで聴こうとなるとケーブル接続等でDAPの長所(スマートフォン同様の環境)がスポイルされる。移動を考える必要がないのだから、後から機能を追加/交換できるほうがいいし、長期的な視野で「個の空間」の充実を目ざすほうが面白い。それに、接続経路を変える、TRIGGER IN/OUTで連動させるといったコンポとしての楽しさは、なかなかDAPでは味わえないものだ。

機能だけ見れば「ヘッドフォンアンプ兼プリアンプ兼DAC」と括られてしまいそうなDX5IIだが、これほどの機能がこのサイズに凝縮されたところに製品の真骨頂がある。ヘッドフォン/イヤフォンのみならず、アクティブスピーカーを用意すればスピーカーリスニングも楽しめるし、手をかけ時間をかけ環境構築する悦びも倍増するはず。

いろいろ使えて“スペパ”は抜群、箱庭オーディオ構築を目指すなら手もとに置いておきたい1台だ。