小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1182回

アンカー史上最高峰プロジェクタ。RGBレーザー、4K、サテライトスピーカー付属「Nebula X1」

2025年7月16日 08:00

モバイルプロジェクタ人気を決定づけたNebula

プロジェクタは今でも据え置き設置型の大型商品がある一方で、どこにでも持っていけるモバイルプロジェクタが新しい世界を作っている。そのリーディングカンパニーとも言えるのがAnkerだ。

円筒型の「Nebula」は毎年新モデルが登場する人気シリーズだ。本連載で最初に扱った「Nebula Capsule Pro」が2018年なので、この円筒型は7~8年続く人気商品ということになる。

Nebulaシリーズには中型のホームプロジェクタもあるが、この分野は非常に競争が激しいところで、なかなか存在感が示せなかった。だが今年5月より販売が開始された「Nebula X1」は、一味違った製品になっている。

Nebulaシリーズとしては初となる3色レーザー光源を採用したにとどまらず、ズームレンズも搭載。さらにはサテライトスピーカーまで同梱したシステム製品となっている。価格は449,000円。

モバイルプロジェクタにはない魅力を持つ「Nebula X1」を、実際に使ってみた。

コンパクトにまとまった製品

ではまずプロジェクタ部から見ていこう。外寸は高さ約246mm (ハンドル部分を除く)、幅約186mm、奥行約282mm、重量は約6.2kg。

別売でジンバルスタンドもあり、これを取り付けると上下と横方向に自由に角度が付けられる。着脱は底面のレバーでワンタッチとなっており、付け外しも簡単だ。

レンズは14層のガラスレンズを採用した光学ズームレンズを搭載。一般的にプロジェクタに搭載されるレンズは単焦点のため、投影サイズを調整するにはプロジェクタの設置位置で調整するしかなかった。だが光学ズームレンズがあれば、設置場所を動かさず最適な画面サイズに調整できる。

加えて光学部分はチルト構造を備えており、水平から上方25度までチルトすることができる。ジンバルスタンドを使わず床置きする場合でも、高さ調整ができるのは大きい。

光源はRGB3色レーザーで、ネイティブコントラスト5,000:1、ダイナミックコントラスト56,000:1、3,500 ANSIルーメンを確保。また発色もRec.2020の110%をカバーしており、かなりの広色域だ。表示解像度は4K/3,840×2,160ドット。投影サイズは、40インチから300インチとなっている。

天面には電源ボタンのほか、十字キーがあり、リモコンなしでも本体操作が可能。「戻る」ボタンやボリューム操作はタッチ式となっている。上面のNEBULAロゴ部分を押すと、ハンドルがポップアップする。

背面上部に端子類があり、HDMI入力が2系統、そのうち2番がeARC対応となっている。USB-C/A端子とヘッドフォンとオプティカル兼用出力もある。

ACアダプタは240Wと、かなり大容量。やはりレーザー光源が電力を食うのだろう。

プロジェクタ内部にもスピーカーが搭載されており、サテライトスピーカーを使わない場合は本体から音が出る。スピーカーの仕様が公開されていないが、公式サイト掲載のイラストを見る限り、左右の向きにステレオのフルレンジとツイーター、前後にパッシブラジエータが搭載されているようだ。

続いてサテライトスピーカーを見ていこう。ステレオペアになっており、プロジェクタとはBluetoothで接続される。高さ約113mm、幅約265mm、奥行約78mmで、底部に折りたたみできる4つの脚が付いている。

単体としては、正面にフルレンジが2つ、側面に1つ、上向きにも1つの、合計4つのスピーカーが搭載されている。背面に電源ボタンと充電用USBーC端子がある。

このサテライトスピーカーは、前(スクリーン側)に置く。サテライトスピーカーを使う場合は、プロジェクタ側のスピーカーはサブウーファモードとなり、低音しか出なくなるという仕組みだ。これで合計4.1.2chのシステムとなる。

リモコンも見ておこう。OSはGoogleTVなので、デザイン的にはGoogleTVスタンダードなデザインで、音声検索用のマイクもある。上部センターは電源ボタンではなく、自動台形補正用のボタンがある。

サービスのショートカットは、YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoの3種。もう一つはミュートボタンになっている。

高コントラストで見ごたえ十分

では実際に設置してみよう。今回は90インチスクリーンをプロジェクターの前2.5mに設置した。投射方向は真正面よりもやや右よりからである。

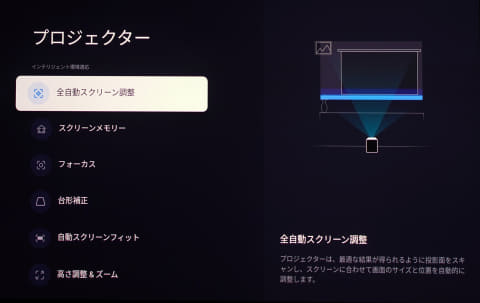

まずはプロジェクター設定で、全自動スクリーン調整を行なう。正面のセンサーでスクリーン位置を探し、自動的に台形補正やフォーカス調整をしてくれる。

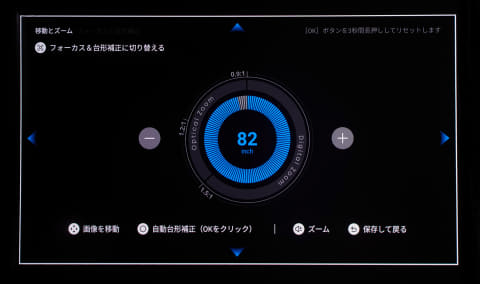

「高さ調整&ズーム」では、台形補正や上下の移動、ズームが手動で調整できる。画面上には現在何インチで表示できているかも表示されるのは新しい。筆者宅の設置環境では、80インチ程度で投影できるようだ。

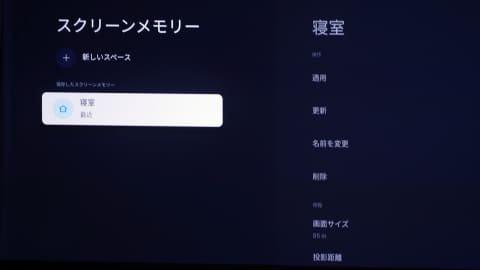

うまく調整できたら、その設定を「スクリーンメモリー」に保存できる。何箇所か置き場所を決めている場合は、毎回自動調整させるより設定を呼び出した方が早い。

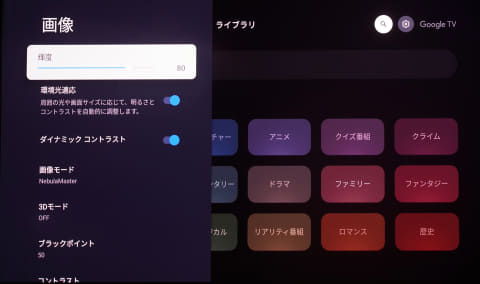

「画像の調整」には、環境光適応やダイナミックコントラストといった機能がある。ただしこれらの機能は、「壁色適用」機能と排他仕様になっている。画像モードには標準やビビッド、映画など9種類あるが、「Nebula Master」モードが一番パフォーマンスが出るようだ。

今回はNetflixオリジナルの「マニフェスト」を視聴した。Dolby Vision対応5.1ch作品である。

シリアスなヒューマンドラマなので色がビビッドなシーンはあまりないが、黒の沈み具合や肌色の発色はかなり上質だ。窓から明かりが差し込む逆光のシーンでも、高いコントラストが確保できている。

プロジェクタの動作音は、ほとんど気にならない。これだけ輝度が高いと、光源冷却のためにファンが高速で回ってコンテンツに集中できないというプロジェクタも多い中、静音設計もしっかりされているところは好感が持てる。

ただ背面からはかなり熱を持った排気が出てくるので、プロジェクタのすぐ後ろに座るのは、夏場はおすすめしない。逆に冬場は暖かくていいだろう。

音楽や効果音の広がりは、サテライトスピーカーの設置位置次第である。なるべくスクリーンの幅に合わせて左右を広く空け、スピーカーの上部やサイドを塞がないように気をつけたい。

セリフなどの音の方向性としては、上部にドライバがある割にはスピーカーの位置から聞こえてくる。聞こえ位置を上に持ってくるという技術は入っていないようだ。

スクリーンから聞こえるように設定したい場合は、スクリーン下ではなく両脇に配置した方がいいだろう。底部に三脚穴があるので、三脚で設置するという手もある。

また逆にスピーカーをニアフィールドに置くという使い方もできる。ベッドに寝っ転がって足元に投影された巨大スクリーンを見ながら、スピーカーは頭の左右に置く、といったスタイルだ。これなら小音量ながら、十分なサラウンド効果が得られる。

抜群に楽しめる音楽コンテンツ

続いて音楽コンテンツを試してみよう。今回はYouTubeで公開されているAC/DCの「Thunderstruck (Live At River Plate, December 2009)」を視聴した。

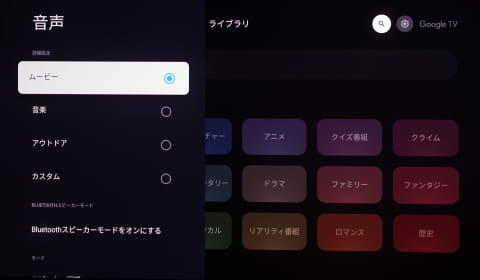

音声設定は、ムービー、音楽、アウトドア、カスタムの4種類がある。ムービーと音楽は切り替えてみたが、あまり違いがわからなかった。ムービーモードの方が、若干音が手前に来る感じが強いかなという程度だ。アウトドアは、全体の音圧が上がり、音声帯域をより強調する、いわゆる通りのいい音になるようだ。

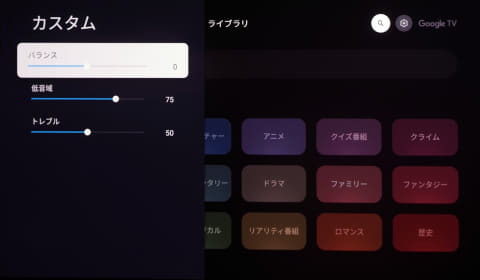

カスタムでは左右バランスとバス・トレブルが調整できるが、ここで調整した値は他のモードにも持ち越されるようだ。低音が足りないと思ったらカスタムで足し、ムービーや音楽モードに戻る、といった使い方になる。

低音を足すとサウンドがゴージャスになり、まるでサブウーファ付きサウンドバーで聞いているようだ。まあ実際コンパクトながら、そういう想定で製品が作られているのだろう。

またBluetoothスピーカーモードもあり、これに切り替えるとサテライトスピーカーと本体スピーカーで音楽再生が楽しめる。サテライトスピーカーはワイヤレスで電源コードもなくどこにでも置けるので、音楽再生装置としての用途も広い。

スピーカー自体はそれほど大きくないが、なにせ片側4ドライバ、合計8ドライバもあるので、音質的にも満足度が高い。仕事中はパソコンディスプレイの両脇に置き音楽再生、映像を見るときはスクリーンの下に持っていってサラウンドと、多彩な使い方ができる。

ただしBluetoothスピーカーモードでは映像出力が消えてしまうので、音質調整画面にアクセスできない。ある程度決め打ちの設定で楽しむことになる。

総論

プロジェクタは、今となってはコンパクトでどこにでも持っていけるようなものに進化したが、音声面には課題が残っていた。プロジェクタ内部にはそれほどエンクロージャ容積がなく、中型クラスの製品でも音響的には十分とは言えなかった。筆者は自分で楽しむ時は毎回有線ヘッドフォンを繋いでいた。

だがNebula X1では、スピーカーを外に出すことでこの問題を解決した。このシステムであれば、スピーカー出力で音楽コンテンツまで十分満足できる。特にサテライトスピーカーは小型ながら大音量を出しても歪みもなく、よくできている。このあたりは同社のBluetoothスピーカーの知見も入っていることだろう。

またプロジェクタ側の出力には多くを期待せず、サブウーファに徹するというアイデアも、なかなか面白い。この方式であれば、もうプロジェクタ内部はフルレンジではなく、サブウーファ専用にしてしまってもいいのかもしれない。

RGB3色レーザー搭載で明るいのはもちろんだが、大きなポイントはズームレンズを搭載したことだろう。スクリーンとの距離にかかわらず、スクリーンサイズをフルに活かせるようになったのは大きい。

映像機器、音響機器、ネットワークサービスの関係は、従来型プロジェクタのように、プロジェクタ+ネットワークサービスでまとめるか、以前JBLがトライしたように、サウンドバー+ネットワークサービスでまとめるかという方法論があった。

だがNebula X1は、映像機器、音響機器、ネットワークサービスを全部まとめた製品である。もちろん、別々に買ってつなげば同じですよ、という意見もあるだろうが、多くのプロジェクタメーカーがやりたかったワンパッケージ化というのを、いち早く実現したということになる。

今回は2個のサテライトスピーカーだが、商品点数を少なくするのであれば短いサウンドバーとの組み合わせでも良かったのかなとも思う。置き場所を自由にするためには、接続をワイヤードではなく、ワイヤレスであるのはもはや必然のように思える。

今年後半から来年にかけて、プロジェクタはこうしたAVワンパッケージ製品が増えていくのではないだろうか。