第149回:CEATECにみた3Dの先の次世代大画面技術

~前編:各社の4Kや8K。ICC、裸眼3Dなど~

|

| エネルギー問題に取り組んだ展示が目立っていた今年のCEATEC 2011 |

CEATEC2011が閉幕した。今年は、震災の影響もあってか、太陽光発電システムの新製品訴求やEV(電気自動車)を絡めたスマートシティ構想の提案など、エネルギー問題に取り組んだ展示が目立っていたが、大画面マニアにとって美味しい「映像機器」ネタも比較的潤沢だったように感じた。

今回の大画面☆マニアでは、CEATECで展示された映像機器ネタをお送りする。

■ シャープの85インチ、8K4K液晶は16本のHDMIケーブルで伝送されていた

|

| シャープブース |

シャープは、NHKと共同開発している8K4K解像度の85インチ液晶ディスプレイを公開していた。

8K4Kとは、解像度7,680×4,320ドットとなり、現行フルハイビジョン/1,920×1,080ドットの横4倍、縦4倍、ドット数比で16倍の解像度に相当する。現行のフルHDの総ドット数は約207万画素だが、8K4Kは3,317万画素になる。現行のハイエンドのデジタルスチルカメラで撮影した写真をドットバイドット表示出来るディスプレイ装置という言い方もできるかも知れない。

表示輝度は最大300cd/m2。液晶ディスプレイよりは明るく、テレビよりはちょっと暗いと言ったレベルの輝度だ。

液晶パネル自体は紫外線を用いて液晶を初期配向させる、シャープお得意の光配向技術によって製造されるUV2Aパネルになるが、4原色パネルではなく、RGB 3原色パネルとなっていた。

現状では、この8K4Kカメラで撮影された3,317万画素の映像は無圧縮のベースバンドビットマップ映像としてホストコンピュータから伝送されており、しかも現行のディスプレイインターフェースでは伝送できないため、16本のHDMIケーブルで伝送している。

1ピクセルのピッチ(ドットピッチ)は0.245mm。ドットピッチだけで比較すると、最近のスマートフォン向けの高解像度パネルはこれを上回るものが存在するが、「その精細度で85インチの大型パネルを製造する技術は液晶のシャープだからこそできた」とシャープ担当者は胸を張る。

|  |

| シャープブースでも人気の高かった8K4K展示コーナー | 撮影写真では伝わらない3317万画素の解像力 |

各画素は赤10bit、緑10bit、青10itのRGB 30bitカラーで駆動される。入力映像は色差YUVではなくRGBで入力されている。従って色も輝度もフルの8K4K解像度だということになる。

バックライトは直下型のRGB-LED方式。白色LEDではなく、RGB-LEDを採用している。

8K4K解像度の映像は次世代ハイビジョン「スーパーハイビジョン」としてNHKが準備を進めているが、2020年代には試験放送が始まる予定となっている。現行のデジタル放送規格からの本格的な移行時期は見えていないが、超えるべき課題は多い。

1つは放送衛星の問題。現行の衛星で8K4K放送に対応可能な物はない。

2つ目は映像コーデックの問題。果たしてMPEG-4 AVC/H.264で十分なのか、という議論がある。

そして3つ目は、映像機器同士を接続するデジタルインターフェースの規格の問題だ。8K4Kの毎秒60コマ映像というと、現行HDMIはもちろんのこと、現行Displayportの規格でも伝送できない。シャープ担当者は「次世代の光インターフェースなどが必要になるかもしれない」と述べていた。

実際の映像を見てみた実感だが、「解像感の高さ」はもちろんのこと、2Dの映像なのに、妙に立体感が感じられるのが印象的だった。これは映像内の動きが正確に表現出来ているためだろうと推測する。人間の立体視は、視差だけでなく、運動視差も立体知覚の大きなウエイトを占める。映像中の運動視差となれば、それは描画内容のドット単位の相対速度で表されることになる。現行フルHDよりも16倍も運動視差が正確に表現されることが、2D映像なのに3D知覚がなされる大きな要因となっているように思える。

|  |

| 表示面から約50cmの位置から10倍光学ズームで撮影した写真 | 接写してもサブピクセルの形状が全く見えない |

■ 「超解像はもう古い?」シャープが発表した「光創造技術」ICCとはなにか

|

| シャープブース内に展示されていた4K2Kテレビの試作モデル。フルHD映像をICC技術で4K2K化している |

7月末の地デジ移行の後、落ち着き始めてきたテレビ市場を再び活性化させるべく取り組んでいるのが「テレビ製品に新しい価値」をもたらそうとする試みだ。その「新しい価値」として「4K2K」は分かりやすい。だから、各テレビメーカーは4K2K対応製品の積極アピールに走り出しているのだ。

ただ、現行のデジタル放送は1080i(インターレースの1,440×1,080ドットや1,920×1,080ドット)であり、BDビデオソフトも1080p(プログレッシブの1,920×1,080ドット)どまり。民生向けの4K2K解像度の映像素材は流通していないのだ。

ということで、求められるのが「4K2Kの新しい価値」を活かせる映像技術……ということになる。より明確に具体的にいえば「フルHD→4K2K」の変換技術ということになる。

シャープブースの展示でもう一つ人気が高かったのが、この技術にまつわる展示だ。

ブースでは60インチの4K2K(3,840×2,160ドット)の液晶テレビの試作モデルを公開。その横には比較用に60インチの従来のフルHD解像度の液晶テレビを添え、同一のフルHD映像を、新開発の試作4K2Kテレビと、この従来型フルHDテレビとで表示し、比較視聴できるようにしていた。

実際に見てみたが、新開発の試作4K2Kテレビの画質は、たしかに映像の解像感が劇的に向上しているのがわかり、それでいてノイズは増幅されていない。つまり、ただのシャープネス増強ではないということだ。また、映像中のピンぼけ箇所は、不用意に先鋭化されず、淡いボケ味を維持したままとなっている。一般的な超解像処理とはアプローチは少々違うようだ。

|

| ICC技術はFPGAではなく、カスタムロジックベースのプロセッサが存在する |

この新しい「フルHD→4K2K」画像処理はアイキューブド研究所と共同開発しているICC技術によるものだという。ICCはIntegrated Cognitive Creationの略で、「Cognitive」が「経験的事実認識に基づいた」…というような意味があるため、ICCには「人が認識する情景空間を復元する」というような意味があるとされる。ちなみに、アイキューブド研究所の創設者で、ICC技術を開発したのは、ソニーの映像エンジンの根幹技術である「DRC」技術を開発した元ソニー・近藤 哲二郎氏だ。

「超解像と何が違うのか」というのが多くの読者が抱く疑問だろう。

超解像は「撮影された映像は、もっと高解像度のものだったはず」という仮定の下に、「失われた映像の解像度情報を復元する」ものだ。ある画素に着目した場合、その周辺の画素からの輝度変化や色変化に着目して失われた画素情報を推測して復元を試みる。いわば平面的な信号処理的アプローチの解像感復元になる。

一方、ICCの場合は、映像を撮影された位置から放たれた視線に着目し、映像中のマテリアル(材質)認識を行ない、そこで認識された材質の反射特性に基づき映像を再構成する。現在、3Dテレビには「2D映像→3D映像」技術が搭載されているが、あれは2D映像から3D空間を推測認識して3D化するものだ。ICC技術は立体視化を行なうものではないが、「情景空間の推測・再構成」というコンセプトに関しては共通するものがあるかもしれない。

例えば、プラスチックの球体と金属の球体があったとして、それらが映っている映像に対して、そうした材質が認識できれば、それぞれのハイライトや陰影の出方を推測することができる。ICC技術とは、そうした認識と推測に基づいて色調や階調などを再構成したり補間するような方向性の4K2K化技術になる。

|  |

| ICC技術の概念。目指すのは光の創造 | |

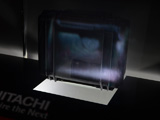

■ 日立の「実空間融合3Dディスプレイ」に用いられた「重畳投影型立体視」システムとは?

|

| 日立ブース |

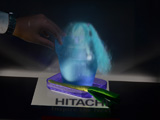

日立製作所が、新しい裸眼立体視技術として展示していたのは「実空間融合3Dディスプレイ」だ。

この展示は、以前、SIGGRAPH ASIA 2009で日立製作所自身が発表した「Light Field Display」(LFディスプレイ)をベースとしたものだ。

裸眼立体視ディスプレイは、微細光学系を組み合わせるのが一般的で、液晶パネルのような2Dディスプレイの表示面にマイクロレンズアレイ(MLA)やレンチキュラーレンズを貼り合わせて実現させるタイプが主流となっている。東芝のグラスレスREGZAは後者の方式になる。

この実現方式では、各視点からの視線を微細光学系を介し、2Dディスプレイ側の対応ピクセルへ導くような構造になっている。この方式では立体像の解像度は、微細光学系のピッチ(径)を変えられないならば、2Dディスプレイ解像度を上げる必要がある。一方、立体像の立体感を向上させるには、微細光学系のピッチを大きくとればいいのだが、2Dディスプレイ解像度がそのままでは、立体像の解像感が低下してしまう。

|  |  |

| 実空間融合3Dディスプレイ。タマゴの模型にヒヨコのCG立体像が透けて見える、という演出 | 「実体立体物のトランクの中に拳銃が!」というデモ | 初音ミク。熱膨張のせいか、CG立体像のフォーカスがずれてしまっていた。この辺りは解決すべき課題か |

|

| 立体像の解像度と立体感の関係 |

これを整理すると、端的に言えば、2Dディスプレイの高解像度化と微細光学系の小ピッチ化を推し進めるのが、この方式の裸眼立体視の画質向上に繋がる……と言うことだ。4K2Kだ、8K4Kだ、という昨今では、液晶パネルの画素の微細化については現実味があるが、微細光学系はいわばアナログ世界であり、設計精度や製造精度の観点からすると微細化は楽ではない。

日立製作所の研究グループが開発した、このLFディスプレイは、微細光学系のピッチを現実的なままに留めつつ、立体像の解像感と立体感を同時に向上させたものになる。

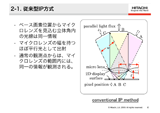

そして、このLFディスプレイを実現するにあたって日立が開発したのが「重畳投影型立体視」技術だ。

|  |

| 一般的なMLAやレンチキュラーレンズを用いた裸眼立体視の模式図。視点ごとの画素ピッチは微細光学系のピッチにほぼ等しくなる | 日立の「重畳投影型立体視」システムでは一般的な従来方式の図解と比較して「W」の値が小さくなっている点に注目。これが同一の微細光学系でもより高解像な立体像が得られるキモとなる |

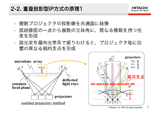

このシステムでは立体像を構成させるネタ元ピクセルに2Dディスプレイは用いず、複数のプロジェクタを用いる。

それぞれのプロジェクタの映像は、微細光学系を通って、その焦点距離の位置にある仮想的なスクリーンに向かって投射されている。通常の「2Dディスプレイを組み合わせた微細光学系立体視システム」では、視線と2Dディスプレイ側の画素に静的に1対1にマッピングされるのだが、日立の「重畳投影型立体視」方式では、各視点へ出射される画素は、複数プロジェクタからのものになるので、必然的に解像度は向上するのだ。逆に言えば、その微細光学系で表現しうる最大の立体感を維持したまま、プロジェクタの台数分だけ(あるいはプロジェクタの解像度分だけ)、立体像を高解像度にできるのである。

プロジェクタの配置と表示面の角度関係、または表示面座標位置によって出射光線数は変わってくるが、担当者によれば今回のデモで用いられたシステムでは数百視点以上の立体像表示に相当するとしている

|  |  |

| 分かりやすく言えば「1視点に対し複数のプロジェクタの画素を見せる」というのが基本原理。プロジェクタの設置位置や角度を調整することで立体感の向上も同時に狙える | 写真はSIGGRAPH ASIA 2009時点の展示のものだが、1台あたりのプロジェクタからはこのような映像が投射されている(右側は拡大したもの)。この表示映像が微細光学系を通って、数十、数百視点文の光線として射出されることになる | |

SIGGRAPH ASIA 2009時点の展示システムではSVGA(800×600ドット)のプロジェクタを16個用いていたシステムだったが、今回のCEATECバージョンではXGA(1,024×768ドット)のプロジェクタを24個用いたシステムにしている。

立体像が視覚出来る視野角は60度だが、この範囲であれば、上下左右あらゆる角度(視点)から見ても立体像に見え、さらに、この立体像を見ながら移動しても「ジャンピング現象」(複数視点に対応した裸眼立体視システムにおいて、視差の切り替えポイントが知覚されてしまう現象のこと。映像が視線移動で飛んだように見える)がほぼ皆無となっている。

|

| 上側にあるのが投射システム側で、中央に見えるのが実体立体物とCG立体像を合成するためのガラス板 |

今回の展示のもう一つの工夫のポイントは、現実に存在する実体立体物と、LFディスプレイによるCG立体像とを合成して見られるようにした点だ。

この合成には、普通のガラスを用いている。ハーフミラーではなく、普通の板ガラスだ。普通の板ガラスは反射率は数%で、透過の方が支配的なので、被験者が見る最終像はCG立体像よりも実体立体物の方が強く見えることになる。今回のデモでは、「実体立体物の中味が透けて見える」というような表現意図があったので、CGよりも実体物の方を強く見せたほうが、「透けて見える」感がリアルに伝わる。そんなわけでただの「板ガラス」を用いたのだ。

面白いのは、実体立体物の向きを変えると、「透けて見える」風のCG立体像もその向きに追従して表示される。これは、実体立体物の底面に実装されたARマーカーを、展示台の下側に設置されたカメラで認識して、展示台上の実体立体物の角度を算出して、CG立体像の表示システムにフィードバックさせることで実現している。

■ 東芝の55型4K裸眼3Dテレビ「55X3」の秘密(1)

|

| 東芝ブース |

東芝は裸眼立体視3D対応のREGZA「55X3」を2011年12月に発売することをCEATECに合わせて発表した。

東芝ブースの目玉は「55X3」。メイン展示コーナーの3Dシアターは半クローズド状態での公開となっていて、中には20台近い55X3が並べられ、各セクションで異なる技術デモを行なっていた。

昨年は、グラスレス3D REGZAとして20インチの「20GL1」と、12インチの「12GL1が発売されたが、今回の55インチの55X3は、その大画面版だ。また、CELL REGZAシリーズに付けられていた「X」型番が付されていることからも分かるように、55X3は「ウルトラハイエンドのREGZA」という立ち位置の製品でもある。今年のCESで公開されたグラスレス3D試作機の製品版ともいえる。

CESの時に強くアピールされたように、55X3は、2Dモードと3Dモード(裸眼立体視モード)が切り替え可能となっており、2Dモードの時は4K2K(3,840×2,160ドット)テレビとして機能し、3Dモードの時には720p(1,280×720ドット)相当の立体像を9視差で楽しめるようになっている。

|  |

| 3D映像は9視差3D映像に変換されて表示される | 2Dでは4K2K、3Dでは720p相当の立体映像が楽しめる |

バックライトシステムは直下型白色LEDバックライトで、エリア駆動は240分割(20×12)制御だ。CELL REGZAとしてリリースされていた55X1/X2では512分割だったので、この辺りは少々スペックダウンしていることになる。

|

| 直下型白色LEDバックライトシステムを採用 |

裸眼立体視の実現様式は、昨年のグラスレス3D REGZAと同じくレンチキュラーレンズ方式を採用する。

20インチ以下の昨年のグラスレスREGZAは小画面だったので、基本的に視聴者は画面の正面付近に着座しているはずと言う仮定の下で裸眼立体視を実現すれば良かったが、今回の55X3は、55インチという大型サイズになるので、その仮定が危うい。

そこで、55X3では、画面の正面からずれた位置に座っている視聴者に対しても裸眼立体視ができるような配慮が組み込まれている。それが画面の中央下に実装されている「顔検出カメラ」だ。

なお、この顔検出カメラは、特殊なカメラではなく、一般的なWebカメラと同等のイメージセンサだ。検出した顔の位置から表示面と織りなす角度を求め、視線と画素の対応を再計算して、その方向に2視差分の裸眼立体像を再構築する。55X3はシステム的に9視差まで対応しているので、理屈的には、4人(×2眼=8視差)までの視聴位置に対して最適化が効くことになる。

さて、この顔検出カメラ。実は、55X3をローボードに設置して、その前に背の高いテーブルなどを設置してしまった場合には、遮蔽されてしまう恐れがあるという。筆者も、画面の中央上に付けるべきだったと思うのだが……。

|

| 顔検出カメラによるフェイストラッキング(顔追従)を行なって、各ユーザー位置に対して立体像の最適化を行なう |

それと、左右の視野角については、この顔検出カメラで設定している限りはちゃんと立体像が見えるのだが、近すぎ過ぎたり、遠かったりするとクロストークが増えてしまう。東芝によれば、左右の視野角は顔検出機能でカバーできるが、前後の接近に対しては視線の最適化を現状はうまく働かすことができないという。

なお、前後の視聴距離に関しては、東芝としては、約2.2mを奨励視聴距離に設定しているとのこと。これはよく最適視聴距離と言われる「テレビ画面の高さの3倍の距離」に相当するので、それほど厳しい条件ではない。ただ、「55X3の前面下部付近には遮蔽物をなるべく置かない」、「着座位置はなるべく表示面から2.2m付近にする」といったことは心がける必要がありそうだ。

■ 「55X3」の秘密(2)~9視差モードではアーティファクトが出ることがある。でも大丈夫。

|

| 視差増加処理のエラー・アーティファクトが分かりやすかったデモ映像 |

実際に立体映像を見てみると、飛び出し感も奥行き感もある。

「3,317万画素の4K2Kパネルを使用しているのにも関わらず、得られる立体像は92万画素の720p相当というのは、エネルギー効率的にどうなんだろうか」という疑問は出てくるが、「メガネを掛けないで立体映像を楽しめる」というのはメリットとしては大きい。「電源を入れてただ見るだけで大画面で3D」という手軽さは強力無比だ。

ただ、ユーザーが55X3で見る3D映像は、元々左目用と右目用の2視差向けに作られた3D映像を、55X3の映像エンジン(レグザエンジンCEVO Duo)側が独自に9視差向けに変換した映像になる。丁度、液晶テレビの倍速駆動が補間フレームを生成するのと同じで、存在しない視線方向用の映像を2視差映像から算術合成する事になるため、当然、エラーが介在することが起こりうる。

たとえば、今回の東芝ブースで公開していた3D映像の中でエラーが分かりやすかったのは、シダの葉から水滴がこぼれるデモ映像だ。シダからしたたる水滴と、シダの枝と奥にあるシダの葉の立体感がおかしく見える。2視差からの多視差変換には、まずはそのシーンの奥行き分布(深度マップ)を生成するのだが、この深度マップが現実世界の奥行きとの違いが大きい時にこうしたアーティファクトが発生しやすいようだ。

もちろん、こうしたアーティファクトは、筆者のような「うるさ型ユーザー」からは歓迎されない現象だ。

ただ、東芝は、そんな「うるさ型ユーザー」を黙らせるモードを、東芝は55X3に搭載している。

それが55X3の「2視差モード」だ。

これは、55X3の「2視差→9視差」変換をキャンセルするモードで、Blu-ray 3Dソフトを初めとした左目用、右目用の2視差向けに作られた一般的な3D映像コンテンツを過不足なく楽しむのに適したものになる。この2視差モードは取扱説明書にもちゃんと記載されるので、隠れ機能ではないが、カタログには記載されない点に留意したい。

■ 「55X3」の秘密(3)~レンチキュラーレンズの効果をなくす偏光変換素子の存在

|

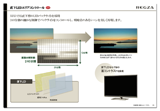

| 入力映像を4K2K化するプロセスの概念図 |

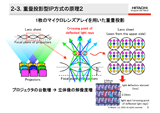

さて、前述したように、55X3では、裸眼立体視モードをオフにした2Dモード時には、4K2K解像度での映像が表示出来るようになる。

この際、入力映像を4K2Kに解像度変換する処理系が介入する。

この処理系は、レグザエンジンCEVO Duoに内蔵される超解像処理機能「レゾリューション・プラス7」相当の処理系を2回実行することで実現される。

1回目の実行はフルHD未満の映像をフルHD相当にまで引き上げる処理系となり、2回目の実行がフルHD相当の映像を4K2K解像度に引き上げる処理系になる。

この処理系を通って作り出された4K2K映像も、算術合成されたものになるのだが、それほど不自然なアーティファクトは感じられず、比較的自然な高解像感を得られていた。

|  |

| 2度回しの超解像処理でフルHD以下の映像を4K2K化。写真で撮影してもその違いは歴然 | |

それにしても、この4K2Kの2Dモードはどのように実現しているのだろうか。

2D表示を行なうためには、液晶パネルに固定的に貼り合わされているレンチキュラーレンズを無効化しなければならない。

この機構に関して長らく東芝は沈黙を守り続けてきたが、この機能の実現にアクティブな偏光変換素子を利用していることを今回のCEATECで明らかにした。順を追って解説しよう。

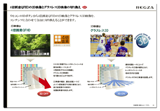

下図を見てもらうと分かりやすいが、55X3の映像表示用の液晶パネルの前面には「偏光切換シート」が配されており、表示面側に「レンチキュラー(レンズ)シート」が実装されている。

|

| 4K2Kの2Dモードと720p相当の裸眼3Dモードの切り替えのメカニズム |

2Dモード時、3Dモード時、いずれにおいても、レンチキュラーレンズのカマボコ上の凸形状は変化しない。

変化するのは「偏光切換シート」の部分だ。偏光切換“シート”というと静的な特性を持ったフィルムを連想してしまうが、ここは電気的に駆動されるアクティブ素子になっている。具体的には、液晶パネルから出力された光を、ここのスイッチングで偏光方向を切り換えることになる。

2Dモード時は、偏光変換素子が縦波の光だけを出力するようになる。縦波の光は縦方向に振動はしているが、レンチキュラーレンズの界面への入射がほぼ直線的となるため、レンチキュラーレンズの光学的な作用をほとんど受けずに出力される。つまり、4K2Kのフル解像度分の出力光が全方位から見えることになる。

一方、3Dモード時は、2Dモード時とは90度偏向方向が回転した横波の光だけを出力するようになる。横波の光は横方向に振動するのでレンチキュラーレンズのカマボコ状のレンズの界面に対する入射角がまちまちとなる。すなわち、レンチキュラーレンズの光学的作用を存分に受けることになり、液晶パネル側の角画素の出力光達は、ある方向からの視線にしか見えなくなり、裸眼立体視表示が実現されるのだ。

では、そのアクティブ偏光変換素子は一体なんなのか……だが、今回も東芝からは正式発表はない。ただし、液晶分子を用いてはいないし、MEMS制御でもないとのこと。本連載第138回ではエレクトロウェッティング技術を用いているのでは?と推測したが果たして……。

■ 「55X3」の秘密(4)~55X3を4K2Kディスプレイとして利用する方法

2Dモード時の4K2K解像度表示モードだが、これをPCディスプレイ的に活用したいと考える人は少なくないはずだ。

東芝としても「4K2Kディスプレイとして利用出来る手段を提供したい」と真剣に考えているそうで、2012年3月までには55X3とPCとを接続するためのオプション周辺機器「THD-MBA1」の発売を予告している。

関係者によれば、型式番は決まっているものの、具体的な製品仕様は決まっていないとのことだ。

ただ、形状としては小型の箱型になり、その小箱デバイスと55X3とは専用ケーブルで接続される形態になるという。

基本的には4基のHDMI入力端子を設ける予定のようだが、1,920×1,080ドットの出力を同時に4つのHDMI端子から出力できる民生向けグラフィックスカードは殆ど無い。2基のDisplayPort端子や2基のDualLink DVI端子を搭載したグラフィックスカードの方がまだ現実味があるので、そちらへのサポートもお願いしたいところだが……。

なお、ブースでの4K2Kのリアル出力のデモは、ASTRODESIGNの業務用4K2K再生機を使用して、4K2K映像を4基のHDMI出力端子から出力して実行していたとのことだ。

あるいは、難しいことを考えず、55X3側の4つのHDMI端子からの入力映像を4K2Kの表示面で4分割表示できても面白いと思うのだがどうだろうか。

■ 「55X3」の秘密(5)~ゲームプレイはできるのか

|

| 55X3にもゲームモードは存在するが…。 |

「メガネ不要の裸眼立体視の3Dテレビ」をゲーム用途に使えるのか…これが気になる人も多いはずだ。

まず、デフォルトの9視差モードの裸眼立体視モードでは十数フレーム(60Hz)の表示遅延が発生するとのことで、ゲームプレイには向かないといっていい。

2Dモード時は、前述したように「入力映像→フルHD→4K2K」というパイプラインで、レゾリューション・プラス7が二度回る関係で同世代のレグザZ3/ZP3よりも「→4K2K」の処理分表示遅延が多くなっているとのこと。具体的には約1.7フレーム(60Hz)程度になるという。まぁ、この程度であれば一般的なゲームならば支障なくプレイ出来るはずだ。

では、プチ隠れ機能となっている「2視差モード」の3Dモードではどうか。これについて関係者は「発売までのチューニングで2フレーム未満程度にまで抑え込みたい」と語っていた。期待したいところだ。

■ 「55X3」の秘密(6)~4K2Kテレビや裸眼立体視テレビの今後

55X3は「4K2Kテレビ一番乗り」を達成したが、一番乗りすぎて、今のところ、一般ユーザーが視聴できる4K2Kソースはほとんど無い。現時点では、主に4K2Kに変換された既存コンテンツを楽しむこととなる。

|  |  |

| ブースで行われていた4K2K映像ソースのリアル表示のデモ。その解像感は圧倒的に。近寄ってみてもドットが見えず | ||

となれば、欲しくなるのがリアル4K2Kコンテンツになるわけだが、これについては比較的現実味を帯びているのが、NTTぷららの「ひかりTV」経由の4K2K映像配信だ。ただ、現時点では配信形態やサービス開始時期は未定とのこと。

一方で、4K2Kのブルーレイ映像ソフトの規格化が検討段階に入っているという。4K2Kテレビ製品、4K2Kプロジェクタ製品の発売についてリアリティを持って取り組んでいるシャープ、東芝、ソニーの3社は、この流れを強力に後押ししていくのだという。

さて、55X3の実勢価格は約90万円になると見られている。まぁ、4K2K液晶パネルの希少性と裸眼立体視の実現様式やその他のトータルの機能性を考えれば納得の価格ではあるが、絶対的な価格で見れば100万円近い価格は高価である。

ただ、「裸眼立体視対応の3Dテレビ」「高解像度ディスプレイとして使える」という「新しい価値」に対してはユーザーの関心は大きい。ならば40インチ台、あるいは30インチ台でのサイズ展開があってもウケるのではないだろうか。

これについて、関係者は「既発売済みのグラスレグザである20インチ以上、今回発表された55インチ以下へのサイズ展開の可能性は否定しない」と述べていた。

30インチ台での4K2Kが難しければ、得られる立体像の解像度が多少下がるが、30インチサイズの2D解像度の2,560×1,440ドットの5視差対応モデルとかでもいい。これが安く出てくれば魅力的な製品になりそうだし面白い。

また、こうした高解像度パネルを採用した裸眼立体視テレビは、眼鏡を掛けて楽しむ3Dと両立できる製品にしても面白いと思う。

例えば4K2Kパネルならば偏光メガネ方式でもフルHD解像度相当の3D映像が得られるし、アクティブシャッターグラス方式ならば、アップスケールされた4K2K高解像の3Dだって楽しめる。

「お好みに合わせて好きな方式(裸眼/メガネ)の3Dテレビを選んで欲しい」というのが、これまでの東芝の姿勢だったが、今後、「1台の3Dテレビ製品で好きな方式で3D映像が楽しめる」……という風な提案も悪くないと思う。

(2011年 10月 11日)