“Zooma!:ズームレンズ、ズームすること、ズームする人、ズズーンの造語”

第539回:3Dカメラと双眼鏡が合体! ソニー「DEV-3」

~見たままフルHD録画。ソニーにしかできない挑戦~

■「3Dが普通」になるとき

|

経済誌ではテレビの売り上げ不振が取りざたされ、テコ入れとして導入した3Dも失敗という見方が広がっているようである。ただ、メガネ式の3Dに関してはどのメーカーもこれが最終というわけではなく、「今は技術面、コスト面でこの選択」という言い方になっているので、裸眼3Dディスプレイに期待して待っている人もいるだろう。今回のブームで技術的にはかなり研究が進んだので、オーディオのサラウンドと同じように、細く長く生き残るのではないかと思っている。

3Dという技術は、単にエンタテイメント用途だけでなく、様々な可能性を秘めている。その一つを実現したのが、ソニーが11月11日から発売を開始するデジタル録画双眼鏡「DEV-3」ではないかと思っている。店頭予想価格は13万円前後だが、すでにネットでは11万円半ばまで下がっているようだ。

|

| 大勢の人で賑わう、CEATEC 2011のソニーブース。ヘッドマウントディスプレイ(HMD)「HMZ-T1」と「DEV-3」の体験コーナー |

新しいジャンルに挑むソニーの新製品を、早速テストしてみよう。

■驚きの質感

DEV-3は、3Dビデオカメラ部で撮影した映像を2つのビューファインダで見ることで、双眼鏡として使用できるという機器だ。普通の双眼鏡はレンズが2つあり、肉眼で見ているのと同じように立体的に見えるが、DEV-3の場合は電子ビューファインダを覗いているのに同じように3Dで見えるところがミソである。

|  |

| 見た目はまさにデジタル双眼鏡 | 動画・静止画モードのディスプレイもさりげない |

表示は2Dにも変更できるし、動画記録モードも3Dと2Dの切り替えができる。静止画は2Dのみサポートしている。

最初に製品写真を見て誰もが、「あーこれあれじゃーん、HDR-TD10の後にファインダー2個付けただけじゃーん」と思うだろう。まあ正面から見たレンズ部の作りなんかを見ると、その感覚もわからないではないが、後ろ側の作り込みがものすごい。

|  |  |

| フルHD 3Dハンディカム「HDR-TD10」 | 正面から見るとTD10っぽい感じもするが… | |

単に後半分くっつけましたどころではなく、TD10設計のかなり初期段階から、既にこのコンセプトはあったんじゃないかと思わせる完成度の高さである。ホールドしたときのボディバランス、ホールド感などがよく計算されており、モノとしての作り込み具合から見ても、かなりの時間をかけて練られた製品であることがわかる。正直この作りでストリートプライス11.5万円は、安いとさえ感じられる。

まず光学部から見ていこう。レンズはおなじみGレンズだが、倍率の考え方が双眼鏡ライクになっている。2Dでは0.8倍~10倍、3Dでは0.5倍~5.4倍。この数値は、ファインダーで見たときに、肉眼で見たときの何倍になるか、という数値だそうである。したがって3Dでは、2Dよりも全体的にワイド寄りにシフトするということがわかる。35mm換算すると、以下のようになる。

| ワイド端 | テレ端 | 倍率 | |

| 2D動画 |  53.7mm |  660mm | 12.3倍 |

| 3D動画 |  34.4mm |  344mm | 10倍 |

| 静止画16:9 |  29.8mm |  660mm | 約22倍 |

TD10と比較すると3Dの画角は同じだが、2Dは29.8mm~357.6mmともっとワイド寄りだった。双眼鏡という用途を考えて、ワイドよりもテレ側に仕様を変更したということである。開放F値はF1.8-3.4で、そこは変わっていない。

静止画は撮れるがTD10にあったようなフラッシュはなく、レンズカバー機構もない。そのかわりレンズ周囲には、当たっても傷にならないゴム製のバンパーが付けられている。

撮像素子はクリアビッド配列の1/4型・“Exmor R”CMOSセンサーが2つ。総画素420万画素で、スペックから見るとTD10と同じもののようだ。動画記録は1,920×1,080ドットのAVCHD Ver.2.0。3D(60i)または2D(60p/60i)で記録でき、2D記録時は1,440×1,080ドット/60iにも対応する。ビットレートは最高画質の「PS」で約28Mbps、長時間記録の「LP」で約5Mbpsだ。

マイクはレンズの上部に付けられており、TD10が底部にマイクがあった設計と全然違う。

|  |

| マイクはレンズ部の上 | グリップ部前方にメモリーカードスロットが |

双眼鏡型のグリップ部として大きく左右に張り出した部分の右手側には、メモリーカードスロットがある。内蔵メモリは無し。

底部には三脚固定用のネジが切ってあるが、かなり前の方にある。ねじ穴と一緒にある回転防止用の穴は、通常のビデオカメラがねじ穴の前にあるのに対して、DEV-3では後にあり、ビデオ三脚に乗せると前後が逆になる。このようなスタイルは双眼鏡では一般的なのだろうか、あいにく筆者は双眼鏡には詳しくないので、よくわからない……と書いたところ、詳しい読者から「通常とは逆向きに三脚に乗せるのは、双眼鏡では一般的」と教えていただいた。手前に雲台のパン棒が来てしまうと、体に当たって覗きづらかったり、天体観測などで真上などに向けられないためだそうだ。

|  |

| 三脚をサポート。回転防止用の穴がビデオなどとは逆 | バッテリは底部を開けて本体内に完全格納する |

バッテリーは底部から差し込むようになっており、スペース的には大型Lバッテリも装着できるようだ。

|

| 合理的なレイアウトの操作部 |

操作ボタン類はすべて上に集まっている。メニュー操作は左側の十字キーで、ズームは右手で、という使い分けだ。録画ボタンは左右両方にある。握った感じとしては、右手の中指でズーム、人差し指で写真のシャッター、左手中指でメニュー操作、人差し指で動画録画、といった配置がちょうどいいのではないかと思う。

MODEボタンは動画と静止画の切り替えで、2D撮影時のみ動作する。ファインダの2D/3D表示は、記録モードの2D/3Dに関わりなく、いつでも切り替え可能だ。

ファインダの真ん中にあるIPD ADJつまみは、引っ張り出して回すとファインダの左右の距離が物理的に動く。目の幅に合わせて調整するわけだ。なおこの部分は完全にギヤ式のためか、接眼すると少し機械オイルの臭いがする。清く正しいキカイの香りがするというのは、ソニー製品にはちょっと珍しいかもしれない。

なお、このつまみは引き出すのにかなり力がいる。ファインダに接眼した状態で引き出そうとすると、大抵失敗して手の甲でおでこをベキンと殴ってしまうので要注意である。ちゃんと目から離して引っ張り出した方がいい。

ファインダの下にはマニュアル操作用つまみがある。センターボタンを長押しして機能をチェンジできるという、いつものスタイルだ。

|  |

| ファインダの左右の開き具合を調整できる | ファインダの下にマニュアルノブ |

ファインダは左右独立して視度調整ができる。筆者のような近視でもメガネなしでピントが合うように調整できるので、よりファインダー視野角を広く持てるのはうれしい。

端子類はすべて右手側に集まっており、USB、アナログAV、HDMI端子が集まった部分、もう一方にはマイクとイヤホン端子がある。ACアダプタの接続部分はその下だ。中身のスペースに余裕があるせいか、合理的なレイアウトである。

|  |

| 左右独立に視度調節ができるファインダ | 端子類はグループごとにフタができる |

■使い勝手も上々だが…

では実際に撮影である。撮影というか双眼鏡としてはただ見るだけなのだが、せっかくなので撮影機能も使わない手はない。ただ今回は、これでモデルさんを撮るのもちょっと違うなーということで、野鳥などを3Dで撮影してみた。

まず双眼鏡としての使用感だが、バッテリー込みで1.23kgと、重量はそれなりにある。昔のNikon Fなど鉄の塊のような一眼レフに比べれば軽いが、イマドキのカメラとしては重い方だろう。ただ必ず両手で持つので、安定感はある。おそらく高級な光学双眼鏡も重さ的にはこれぐらいなので、普通といえば普通である。

| 【動画サンプル】 stab.m2ts(32MB) |

|

| 手持ちでテレ端で撮影。これぐらい安定していれば見づらくはない |

| 編集部注:編集部では掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい |

手ぶれ補正機能は、ソニー製ビデオカメラがブレイクするきっかけとなったアクティブモードを当然ながら搭載。テレ端でこれだけの重量のものを手持ちしても、それほど不快な揺れはない。ただ長時間手持ちはキツイので、三脚や一脚はあったほうがいいだろう。

ビューファインダーの表示は122.7万ドットとなっているが、実際には852×480ドットのパネルを使っている。LEDバックライトをR・G・Bと変えながら、パネル表示をその瞬間だけR・G・B用の画素に入れ替える。これを物凄いスピードでぐるぐる回して、カラー表示を行なうという仕組みだ。

したがって見た目の解像度はやはり852×480ドットよりちょっと上ぐらいの感じで、目をこらすとドットの荒さが見える。またファインダ内で素早く視点を動かすと、RGB三色のカラーブレーキングが見える。

視点移動だけでなく、中の映像、例えば鳥の羽ばたきなど速い動きが映ると、その部分にもカラーブレーキングが起こる。現状このタイプのビューファインダはソニーのカメラで数多く採用されているのだが、双眼鏡としての用途を考えると、この部分は残念だ。

ビューファインダの中の表示は、双眼鏡としての用途も考えて、最低限しか出てこない。ビデオカメラなら水平やセンターを示すガイドを表示する機能もあるのだが、DEV-3では表示されない。

3D表示のコンバージェンスは、オートのままで全く問題ない。近くの被写体のほうが立体感は増すが、双眼鏡という用途を考えるとやはり遠くのものをテレ端で捉えるというシーンが多くなるだろう。この場合はあまり立体感が得られない。ただ、木の枝の前後感みたいなものはただの双眼鏡よりもずいぶんと立体的なので、3Dの恩恵は受けられる。

|  |

| テレマクロ的にも撮れるが、ボケの菱形絞りの影響が残念 | 逆光のセチュエーションでは弱点もる |

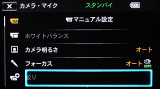

3D撮影に関しては、画質モードは固定である。ちょっとメニューを見て貰えばわかるが、基本はNEXシリーズやVG20あたりのファームウェアと共通しているものの、使えない機能はグレーアウトしている。撮影機能としてはほぼオートで撮るものといっていい。

|  |

| メニューは昨今のミラーレス機と同じUI | 使えない機能がグレーアウトされている |

|  |

| 一応花など撮ってみたが、こういう撮影には使い辛い | 発色の良さはさすが最近のSONY機 |

| 【動画サンプル】 sample1.m2ts(43.4MB) |

|

| 水面でかなりのビットレートが食われているはずだが、破綻はない |

| 編集部注:編集部では掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい |

AFに関しては高速で、あまり狙いハズレもない。テレマクロモードも使えないので、極端に近い場所では狙いを外すこともあるが、MFで近くまで持っていけばAFに戻してもそのあたりで合焦する。

3D動画の画質は28Mbpsの1モードしかないが、水面のさざ波など破綻しやすい被写体でも問題ない画質が得られている。ただ確認したのが本機のファインダーなので、もっと高解像度の3Dモニターで見れば破綻が見つかる部分もあるかもしれない。

■編集機能はまだこれから

|

| 再生ももちろん3D表示が可能 |

再生と編集に関しても見ておこう。本体では当然再生もできるので、3Dで撮影した映像を鑑賞するのにもっとも手頃なディスプレイとして機能することになる。撮影したものと全く同じもので見るため、現場で見ていた映像と完全に一致するので、見ていてかなり楽しい。

ただ残念なのはやはり、ファインダの解像度が低いことだ。斜め線部分がギザギザに見えてしまうので、もうちょっと高精細だと満足度はさらに高かっただろう。

鑑賞時も双眼鏡のように持って見るのは辛いので、レンズを下にして垂直に立て、顕微鏡を覗くような格好で見ると楽だった。もっとも、何か適当な三脚に乗せてみるというのが一番楽ではある。

映像の編集機能は、本体内にはコピー程度しかないので、付属のビューワーソフト「PMB」を使用する。PMBはソニーのカメラ系にはすべて共通で付いてくるソフトウェアだが、使用機種に応じて必要なモジュールをダウンロードし、適切な機能を増やしていくという作りになっている。

|  |

| PMBはAVCHD 2.0の3D動画ファイルにも対応 | 3Dの状態を維持したまま切り出しも可能 |

当然DEV-3を認識すれば3Dのクリップに対しての編集機能が付加されるほか、手動でアップデートをかければBlu-ray書き出し用のモジュールもダウンロードすることができる。

PMBの3D編集機能は、1つのクリップに対してトリミングできるというもので、カット同士を接続して一つの作品にするということはできない。AVCHDで3Dをサポートしたバージョン2.0はまだリリースされたばかりで、大手編集ソフトはまだフォーマットに対応しきれていない。プロ向け製品の場合、対応は時間の問題だとは思うが、現時点ではコンシューマレベルで作品が作れるような環境にはなっていない。

■総論

双眼鏡ユーザーにとって、見ているものがそのまま記録できるというのは大きなメリットがあるはずだ。その点ではDEV-3はうまいこと考えたなというところである。

さらに、単に見るだけでも3Dになることで、双眼鏡の意味合いも大きく変わる。臨場感が全然違うので、自然物ではなくスポーツ観戦でもきっと楽しめることだろう。ただ録画していいかどうかは興行としてのルールがそれぞれあるので、それを守っていただきたい。

ガチに双眼鏡としての出来としては、筆者は双眼鏡に詳しくないので光学式の高級モデルと比べることはできないが、ここまでできて11.5万円程度なら安いと言えるのではないか。ファインダの解像度の低さがちょっとひっかかるが、手ぶれ補正もかなり強力で、見えないものを見たいという欲求には応えられる。

おそらくこの製品は、ニッチなニーズを吸い上げてさらにハードルをあげて本格化していくような感じがする。これの業務用バージョン「DEV-5K」は、さらにデジタルズームやGPS機能などが加わっているそうである。

だが逆にオペラグラス的なサイズの小ささで、これぐらいのスペックのものがあったら、ある意味ビデオカメラ市場に取って代わるインパクトを持つのではないか。価格、重量、サイズ感で納得できれば、正直このタイプで運動会ニーズも満たしてしまう可能性もある。ビデオを買いましょうというよりも、ハードルが低いような気がするのだ。

DEV-3はこのゴツさと価格なので、食いつくユーザーはまだ限られていると思われるが、将来的なビジョンを感じさせる製品だ。市場では賛否が激しく分かれているようだが、個人的には応援したい新提案である。