「グラスレス3Dテレビは今後2年は市場投入しない」

~【CES 2011】パナソニック大坪社長にインタビュー~

「サムスンに学ぶことが圧倒的に多い。わかってはいたが、それを念押しされたような気持ちだ」。

|

| パナソニックの大坪文雄社長 |

CES 2011を視察したパナソニックの大坪文雄社長は、率直な感想をもらした。かつては自ら基調講演初日のスピーカーを務めたこともあるCESへの来場は5年ぶり。社長に就任してからは初めてだ。中期的な経営方針として、グローバル化を強く打ち出すパナソニックにとって、CESは、パナソニックの世界的なポジション、技術力を推し量るには絶好のイベント。会場を訪れた大坪社長は、主要各社の展示を比較しながら、パナソニックの強みと弱みを強く認識したようだ。

一方で、各社が相次いで投入したグラスレス3Dテレビについては、「最高画質のものを提供することを考えれば、今はグラスを使用する方式が最適である。パナソニックは、少なくとも2年はグラス付き3Dテレビでやっていくことになる」との姿勢を明確に示した。

今回はCESの会場において、パナソニックの大坪文雄社長に話を聞いた。なお、取材は複数社の共同で行なわれた。

■「サムスン、LG電子の存在がさらに大きくなった」

-今回のCES 2011の展示をみてどう感じましたか。

大坪氏(以下敬称略):CESには、グローバルな電機企業のすべてが参加しており、グローバルのなかでのポジションを確認するには最適な場所だと感じています。過去には10年連続で来ていましたが、今回は、2006年から5年ぶりの参加。その時からみて最大の変化は、サムスン、LG電子の存在がさらに大きくなっていた点です。

|

| サムスンブース |

実際に、サムスンブースでサムスンの本社幹部に案内をしていただきましたが、大変アグレッシブで、学ぶべきことが山ほどあることを改めて感じました。サムスンがパナソニックのブースを見るよりも、パナソニックがサムスンのブースを見た方が、学ぶべきことが圧倒的に多い。それが正直な感想です。

これは、基礎的な研究開発力で負けたわけではなく、彼らの方がパナソニックをはじめとする日本のメーカーを徹底的に研究していることの証だといえます。いま、パナソニックでは、新興国市場において、現地の生活研究を行ない、機能面で割り切りながらも、現地の利用環境に最適な商品を投入しはじめています。しかし、韓国メーカーは、新興国だけでなく、先進国を含めて、世界中の市場のことを本当によく調べている。そういう情報に基づいた商品をうまく作る技術では、我々の上をいってしまった。そこにパナソニックの危機感があります。

サムスンブースの展示をみると、薄型テレビの狭額縁のフレームや、デザインの改善、薄さもどんどん進化している。3Dテレビにおいて、3Dグラスの充電をワイヤレスで行なえる展示も先進的です。我々もそうした認識を持っており、やらなくてはならないという意識はあった。しかし、サムスンは、それをブース展示として、堂々と提案した。そのアグレッブさには驚きます。事業化する、商品化するという点での強さは見習わなくてはならない。

|

| LG電子のブース |

LG電子も白物家電のエネルギーマネジメント領域における新商品を相次いで展示していました。コンセプトとしては、我々の方がまとまっているし、技術的にも先を行っていると思っていますが、LG電子は、これを北米市場に投入していくことができる。

パナソニックは、エアコン、冷蔵庫、洗濯機といった主要白物家電を北米市場では投入していません。すでに北米市場で白物家電ナンバーワンのブランドを持っている上で、新たなコンセプトを打ち出すことができるのはLG電子の強みでしょう。

基本的な技術開発で負けたわけではないのですから、その点では悲観していない。だが、事業化、製品化の技術力に対しては強い危機感がある。昨年、一昨年のIFAでもそれを感じましたが、今年のCESは、それを念押しされるような印象を持ちました。

―中国メーカーについてはどう感じていますか。

大坪:10年前の韓国メーカーに感じたような勢いを中国メーカーに感じました。3Dテレビを投入した中国メーカーのブースを視察しましたが、画質を作る技術はまだまだであるという印象です。しかし、韓国メーカーよりも、もっと短い時間軸で、世界で存在感を発揮することになるのではないか。そんなことを感じました。

■今後3年のテレビ戦略と、VIERAタブレットの狙い

―パナソニックのテレビ事業の考え方を改めて教えてください。今後3年というスパンではどうみていますか。

大坪:薄型テレビ事業は、水平分業型企業、垂直分業型企業に分かれますが、世界の主要なプレーヤーは、どちらの体制であっても事業規模に比べて収益性が厳しいという点では変わりがありません。今後3年ということでみた場合に、液晶パネルとプラズマパネルを生産する巨大な工場を持っていることが、パナソニックにとって課題になるのか、強みになるのか、それが明確にわからないのが正直なところです。

例えば、パナソニックは、パネルの生産拠点を日本に集中させていますが、現時点をみると、これが円高という状況によって、海外にパネルの生産拠点を持っている海外企業に比べて苦しい状況にあります。また、関税の観点からも韓国メーカーに優位性があるという状況も見逃せない。しかし、これが数年先まで続くのかというと、そうともいえない。

いま考えているのは、液晶パネル生産の姫路工場と、プラズマパネル生産の尼崎工場は、基本的にはパネルの生産だけを行なう拠点にし、人手がかかり、コスト負担が大きなパネル周辺のモジュールは、これまでのように、すべて日本のなかで日本人によって行なうのではなく、ダイナミックに転換し、海外の中核拠点へと移行することにした。さらに、最終アセンブリも消費地に近いところで展開する。つまり、垂直分業そのものの仕組みは変えずに、それを運営する中の仕組みを変えていく計画です。

テレビは、顔となる商品であることは変わりません。3Dテレビも、IPTVも市場成長はこれからです。IPTVはすでに言葉が陳腐化しはじめ、スマートTVという言い方に変わっている。そうした新たなテレビの本格普及に向けて、パナソニックは、垂直分散型ビジネスモデルの基本を変えずに、強さを発揮していきたい。

―今回のCES 2011では、VIERAタブレットを新たに投入しました。これはどんな狙いがありますか。

|

| パナソニックブースでアピールされている「VIERA Connect」。「VIERA CAST」を拡張し、クラウド型のテレビインターネットサービスとして2011年春から米国で展開。NetflixやAmazon Video On DemandなどのVODや、Facebook、Twiter、SkypeなどがVIERA上で利用できる。2011年の新VIERA 15機種がVIERA Connect対応 |

大坪:テレビは、放送の受像器であるとともに、家庭(あるいはリビング)と外をつなぐインターフェイスであると定義しています。その一例がインターネットコンテンツにアクセスできるテレビに進化したことであり、こうした考え方は、米国ではすでに一般的なものになったと認識しています。5年前には、パソコン機能が付いたテレビが生き残るのか、テレビ機能が付いたパソコンが生き残るのかといった議論があり、どちらが上位概念になるのかという話もあった。その答えが、いま出てきています。

それは、どちらかが上位になるというのではなく、両方がそれぞれの利用シーンで、同じコンテンツにアクセスでき、それぞれに利便性を持った機器として併存する世界です。リビングで利用するインターネット端末としては大画面テレビが適しており、アウトドアユースではパソコンが適している。利用シーンによって、選択できるようになったともいえます。これが、新たな進化のステップをテレビが迎えたということになるわけです。

ただ、スマートTVの世界においては、パナソニックをはじめとして、他社と差別化できるような付加価値がどこも提案できていない。そうしたなかで、「VIERAタブレット」は、パナソニックが提案する携帯可能な端末機器のひとつとなります。もちろん、タブレット端末の市場導入はライバルメーカーに比べて遅れているという認識は強く持っています。この分野においては、我々は「レイト・カマー」であるということを、社内でも明確に認識しています。今回、製品を発表しましたが、まだ製品を投入できているわけではありません。

―パナソニックは、どんな点で差別化を図りますか。

|

| VIERAタブレット |

大坪:遅れて参入した分野で、我々は、どんな差別化を打ち出すのか。答えは、テレビとの接続に尽きます。テレビとの接続機能は、今後のタブレット端末の必須機能になります。それをいち早く実現したのがパナソニック。これによって、パナソニックは先行メーカーと、少なくとも同じレベルに並ぶことができた。VIERAタブレットの最大の特徴は、テレビとのリンクを強く意識したという点です。タブレットで見ている番組を、直感的な操作で、大画面テレビに映し出すことができる技術というのはパナソニックだけだといえます。

―どのぐらいの出荷を目指しますか。

大坪:2010年度計画で、当社の薄型テレビの出荷台数は2,000万台ですが、これに対して、どのぐらいの数を売っていくのかという点では、私自身、具体的な数字をもっていません。しかし、すべてのテレビにVIERAタブレットが付属するわけではない。タブレットは、タブレットとしてその良さを実感してもらうことで、テレビの良さとの相乗効果がさらに強く発揮されることになる。

―なぜ、パナソニックは、この分野でレイト・カマーになってしまったのでしょうか。

|

| VIERAタブレットで「VIERA Connect」を利用しているところ |

大坪:理由はいろいろあります。落とし穴だったのは、デジカメやカムコーダー、携帯電話といった製品があることで、アウトドアユースの商品を持っているつもりだったということですね。しかし、カムコーダーやデジカメというのは、インターネットの世界と距離があっても許された商品。それに対して、インターネットに一番近い携帯電話においては、インターネット対応が日本のメーカーが総じて遅れをとり、パナソニックもその1社でした。

例えば、YouTubeでの利用提案の面で遅れをとったのは明白ですよね。市場をキャッチアップするためにパナソニックは、特別開発推進プロジェクトを社内に設置し、今回のタブレットを作り上げた。だが、今回のVIERAタブレットだけでは、「これがパナソニックのタブレットだ」と胸を張っていえる状況ではない。来年度以降は、他社に比べて、より付加価値の高いもの、より進化したものを出していかなくてはならないですから、開発は継続的に取り組んでいきます。

一方で、スマートフォンは、PMC(パナソニックモバイルコミュニケーションズ)で開発をしています。タブレットとスマートフォンを、ドメインで切り分けるように役割分担するつもりはありません。それぞれのドメインの将来を、それぞれが考えるという自主経営責任のもとで展開できるように体制を作り上げていき、そのなかで、まるごと提案という相乗効果を目指していきたい。

■グラスレス3Dテレビ投入のタイミング、鍵は“画質”

―競合他社からグラスレス3Dテレビが登場していますが、パナソニックはその展開をどう考えていますか。

|

| パナソニックブースの3Dテレビコーナー |

大坪:昨年のCESで、パナソニックは3Dテレビを発表し、それ以来、3Dテレビの画質はパナソニックが最高であるという圧倒的な評価を、各方面からいただきました。ですから、「3Dテレビの最高画質はパナソニックである」というイメージは絶対に維持しなくてはならない。そういうことをベースにして、グラスレス3Dテレビをどう位置づけなければいけないかを考えたい。

競合他社から発表されたグラスレス3Dテレビをみると、視野角の狭さや、画質そのものに課題があると感じている。各社もそれは認識しているようですから、今後、改善が加えられるでしょう。もちろん、我々もグラスレス3Dテレビは開発しています。ただ、3Dテレビとして、最高画質と言えるだけのものが市場に投入できるとはいえない。グラスがあっても、なくても、3Dテレビの画質は圧倒的にパナソニックがいいといえる段階になれば投入する。これが3Dテレビに対する当社の基本戦略です。

|

| グラスレス3Dの画質の課題がクリアされるまでは、グラス付き3Dテレビに注力するという |

画質の観点から、「パナソニックが出すグラスレス3Dテレビはこれだ」といえるタイミングが訪れた時こそが、当社のグラスレス3Dテレビへの参入時期。パナソニックは、IFAでも、CEATECでも、今回のCESでも、グラスレス3Dテレビは残念ながら出していません。

しかし、他社からは大小含めて、様々な形で製品が出ています。今年から来年という近い将来にはグラスレス3Dテレビの市場が形成されはじめるでしょう。その時に消費者がどう評価するか。私は、いまの3Dテレビは、眼鏡をかける不自由さは確かにあるが、長時間に渡って高画質で見られること、また3Dテレビのさらなる価格下落を考えると、グラス付きに優位性があると考えている。パナソニックは、少なくともあと1~2年はグラス付きで3Dテレビを展開し、3Dテレビにおける最高画質と、より安全に視聴できるるということに提案を集中していくつもりです。

―有機ELテレビについてはどうですか。

大坪:有機ELに対しては、本社部門から一定の規模で直接投資を行なっており、開発が着実に進んでいます。ただし、パナソニックは、20型前後の小さなサイズのテレビとして有機ELテレビを出すつもりはありません。パナソニックが投入する時には、最高画質であり、業界最高スペックの大型有機ELテレビでなくてはならない。それを出せるタイミングこそが、パナソニックのビジネスチャンスの時であると割り切っていますから、他社が小さいサイズの有機ELテレビを投入してもまったく気になりません。

様々な情報をまとめると、サムスンの方が先にやるだろうという声が多いですね(笑)。しかし、ここは、市場投入が先かどうかよりも、パナソニックらしい商品をきちっと投入できるかどうかが大切だと考えています。サイズ、画質、その他の利便性、コネクティビティといった点で、サムスンと比べて同等以上のものをやる。有機ELテレビの参入が遅れても、遅れた理由を消費者に十分理解していただけるだけの商品にしてから出したい。

ここ数年で、薄型テレビの厚みは約10分の1になりました。プラズマテレビも、液晶テレビも厚さは1cmを切っており、それが有機ELでさらに半分になり、重量がもっと軽くなる。もちろん、薄くなったということだけで、市場に対してどれぐらいのインパクトになるのかという疑問はあります。薄さでテレビが売れているわけではないですからね。しかし、メーカーの立場からいえば、これには必ずチャレンジしなくてはならない重要な目標。薄さや軽さに対する市場のインパクトをどうこう議論するよりも、メーカーとしてそういうものを開発できないというマイナスインパクトは、決定的なダメージになると考えています。

■三洋電機の完全子会社化の新体制は“トップギア”で

―2011年4月には三洋電機の子会社化が予定されています。どんな姿勢でこれに臨みますか? 大坪社長は、今年の年頭所感で、三洋電機の完全子会社化の新体制スタート時の表現として「トップギア」という言葉を使っていますが、その理由はなんですか。

大坪:三洋電機の子会社化を決めてから、2年近い歳月が経過しています。すでに三洋電機コラボ、パナソニック電工との3社コラボも検討し、これが一部でスタートしている。グローバル競争をするなかで、今年4月からは3社のシナジーをより強く出すためには、「トップギア」の状態で、そこに突入していかなくてはならない。短距離走のコースを、中距離走のスピードで走っていたことがこれまでの反省。ですから、「トップギアで突入する」というのは当然の表現です。

2011年4月の完全子会社化から詳細を詰めて動き出すようでは、周りから「遅いのではないか」と言われるのは明らかでしょう(笑)。そこは強く意識して、新年度スタート時にはトップギアで進めていく。むしろ、いまこそトップギアという表現が必要であり、それを共通認識しなくてはならない。2012年1月には体制を大きく変更します。その変更の際にも、今年4月からのトップギアのイナーシャ(勢い)を継続させていく。どんどん突っ走っていく考えです。

―ブランドの統一については、どう進めていきますか。

大坪:三洋電機ブランドは、民生用としては今年一杯は残りますが、2012年度以降は使用しないことになります。ブランドには、コーポレートブランド、サブブランド、ペットネームというのがあります。コーポレートブランドについては、パナソニックに統一する。一部の国では白物ブランドとして三洋ブランドが浸透していたり、BtoBビジネスの一部においては、三洋ブランドで事業を継続してきたものがあり、パナソニックブランドにしてしまうと、相手先が困るという場合もある。そうした場合には例外的に三洋ブランドを継続することになります。ブランドについては難しい問題はないといえます。

―完全子会社化に向けて、なにか課題はありますか。

|

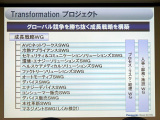

| Transfomationプロジェクトの概要 |

大坪:グループが持つ課題はついては、すでに3社が共通に認識しています。「Tプロ(Transfomationプロジェクト)」として、昨年から電工を含めた形で、集中、購買、品質基準の統一のほか、OEM/ODMの活用、社内ITシステムなど幅広い領域から検討を行なっています。Tプロで出てきた課題のなかでも、コーポレートレベルで出てきたものは、すべてにおいて解決のステップが見えている。

ただ、一部の国や地域における他社との取引、提携については、契約上の問題があり、時間をかけて解決しなくてはならないものがあります。しかし、これはマイナーな問題であり、Tプロにおいて、改めて考え直し、解決施策を生み出さなくてはならないというメジャーな問題はありません。その点でも、トップギアの準備が整ったといえます。

(2011年 1月 10日)

[Reported by 大河原克行]