第434回:ローランドの新USBオーディオIF「OCTA-CAPTURE」を試す

~新開発8系統マイクプリを搭載し、低レイテンシーも実現 ~

9月25日、ローランドからUSBオーディオインターフェイスの新製品「OCTA-CAPTURE」が実売価格約6万円で発売された。OCTA-CAPTUREの概要については、以前の記事でも紹介したが、USBオーディオインターフェイスの歴史を築き上げてきたローランドが次世代オーディオインターフェイスという位置づけで開発したもの。

スペック的には10IN/10OUTで24bit/192kHzではあるが、新たに開発されたVS STREAMINGテクノロジーによって超低レイテンシーを実現したり、入力レベルを自動設定するオート・センス機能を装備するなど、従来とは明らかに異なる設計となっているようだ。発売されたばかりのOCTA-CAPTUREを入手できたので、本当に低レイテンシーが実現されているを計測する実験なども行なった。

|  |

■ 8chのアナログ入力すべてがコンボジャック

|

MacがFireWireからUSBへとやや舵を切ったこともあり、USBオーディオインターフェイスが注目を集めているが、ローランドはUSBオーディオインターフェイスにこだわって長年開発してきたメーカー。1998年7月に世界初のUSB 1.1対応オーディオインターフェイス「UA-100」をリリースして以来、数多くのUSBオーディオインターフェイスを手がけてきた。

2003年には世界初のUSB 2.0対応オーディオインターフェイス「UA-1000」を発売。当時、開発部隊のインタビューなども行なったが、他社がUSB 2.0対応できたのは、それから2年以上経ってからだった。とはいえ、最近は各社ともUSB 2.0対応で24bit/96kHzさらには24bit/192kHzに対応したマルチ入出力オーディオインターフェイスを出すようになり、これまでのフラグシップモデルであったローランドのUA-101もあまり目立たなくなってきたのも事実だ。

|

| 上がUA-101、下がOCTA-CAPTURE |

OCTA-CAPTUREの第1の特徴が、そのマイク入力部にある。10チャンネルの入力があるうち8つがアナログ入力、2つがS/PDIFコアキシャルのデジタル入力となっており、アナログ入力すべてが、コンボジャックで、マイク・プリアンプを搭載している。8つあるからこそ「OCTA」という8を意味するネーミングともなっている。

|

| 電解コンデンサが数多く立ち並ぶ |

発表資料を読むと「厳選されたA/Dコンバータや高性能DSPによるデジタル・コンプレッサ回路など、V-STUDIOシリーズで培ってきた設計理念を継承し……」とあり、そのマイク・プリアンプ部の基板と思われる部分を見ると、電解コンデンサがいっぱいの回路構成となっている。

■ 本体液晶で設定も可能

さっそく、どんなものなのか試してみようとWindows7にドライバをインストールし、OCTA-CAPUTREの電源を入れてUSB接続をしてみた。この時点で、UA-101とは機能、使い勝手の面でまったく違うオーディオインターフェイスであることに気がついた。液晶が搭載されていて、これを使って操作を行なうのだ。

左右カーソルボタンを使って入力チャンネルを選ぶのだが、その画面でプリアンプのSENSレベルや位相の反転、ローカットといった設定ができる。CH1とCH2だけはギターやベースと直結できるハイインピーダンス入力に対応しており、Hi-Zスイッチが用意されている。一方、+48Vのファンム電源スイッチおよびコンプレッサのON/OFFはスイッチとして直接配置されており、ボタンを押すと赤く点灯するようになっている。

|  |  |

| UA-101とは機能、使い勝手の面でまったく違い、液晶画面た搭載されている | プリアンプのSENSレベルや位相の反転、ローカットといった設定ができる | +48Vのファンム電源スイッチおよびコンプレッサのON/OFFはスイッチとして直接配置されている |

|

| COMPボタンを押すと、液晶画面はコンプレッサのパラメータ表示に切り替わる |

このように、1つ1つの入力を細かく設定できるわけだが、別の見方をすれば、操作が煩雑で扱いづらいともいえる。複数のチャンネルの入力があるとき、それぞれを調整していくとなると、結構大変だ。

|  |

各入力がどのように入ってくるかは、ブロック・ダイアグラムを見るとわかりやすいだろう。なお、この図や各設定画面を見てもわからないのだが、7chと8chは、バス・ドラムなどの大音量の楽器に合うよう、規定入力レベルやインピーダンスを最適化してあるとのこと。これをうまく利用することで、バンド録音やドラムセットの録音なども快適に行なえそうだ。

このアナログ入力に関連して、画期的ともいえる機能が搭載されている。それが「オートセンス機能」と呼ばれるもの。これは先日も紹介したローランドのリニアPCMレコーダ、R-05およびR-09HR Ver3に搭載された「リハーサル機能」をOCTA-CAPTUREに適用したもの。リハーサル=REHEARSALというと英語的にニュアンスが違ってきてしまうため、ここではオートセンスとされているのだが、要は入力レベルを自動で最適化する。つまり、本番のレコーディング前に通しでマイクやギターなどから信号を入力すると、その入力された信号のピークを見つけ出し、それに合うように、入力センスを自動設定してくれる。

1チャンネルずつ行なうこともできるほか、設定したいチャンネルを複数チェックしておけば、最大8チャンネルまで同時に行なうことが可能で、すごく便利だ。このオートセンス機能の設定はPC側は使わず本体だけで行なうのだが、これはとっても簡単に操作できるように工夫されている。入力チャンネルを選んだ後、SENSボタンを押すと、AUTO-SENSの画面が表示され、もう一度押すと、入力が開始、3回目を押すと入力が終了となり、センスの設定がされる。この便利さ、手軽さは一度使うとやめられなくなりそうだ。

|  |  |

| SENSボタンを押すと、AUTO-SENSの画面が表示され | もう一度押すと、入力が開始 | 3回目を押すと入力が終了となり、センスの設定が完了する |

出力側は、入力同様にアナログが8チャンネル分とデジタルが2チャンネル分の計10チャンネルという構成。端子的にはアナログはTRSフォンのバランス出力、デジタルはS/PDIFコアキシャルを備える。出力も、いろいろな設定ができるのだが、先ほどのブロック・ダイアグラムを振り返ってほしい。出力の手前にPATCHBAYというものがあるのにお気づきだろう。パッチベイ機能を使って、各出力に何を出すか自由に設定できる。

|

| PATCHBAYは自在に変更できる |

コントロールパネルのPATCHBAYボタンを押すと、その設定画面が現れる。デフォルトでは1-2chは「DIRECT MIX A」、3-4chは「WAVE OUT 3-4」などとなっているが、自在に変更できる。「WAVE OUT」というのはPC側からの出力チャンネルを示すものなので、特に解説するまでもないだろう。

ポイントとなるのが「DIRECT MIX」だ。コントロールパネルの「DIRECT MIX」ボタンを押すと画面はミキサーコンソール風のものに切り替わり、ここで設定したものが各出力から出る信号となる。大きく分けると、画面左側がOCTA-CAPTUREに入ってくる入力、画面右側がPCから出力を意味しており、それぞれのバランスをとることが可能。この場合、入力側のレベルを上げると、PCを通さないレイテンシーゼロのダイレクトモニタリングが可能となる。

デフォルトの設定では、メイン出力である1-2chにDIRECT MIX Aが割り当てられており、これはそのままヘッドフォン出力へもつながっている。ユニークなのはDIRECT MIXがA~Dまで4つ独立して搭載されれていること。したがって、パッチベイで出力チャンネルごとに別のDIRECT MIXを割り当てておくと、異なるミックスバランスの出力が出せるわけだ。たとえばライブなどのとき、プレイヤーによって異なるミックスをモニターで返すといったときに利用できそうだ。こうしたDIRECT MIXの設定は、本体側でも可能となっている。

|  |

| コントロールパネルの「DIRECT MIX」ボタンを押すと画面はミキサーコンソール風のものに切り替わる | DIRECT MIXの設定は、本体側でも可能 |

|

| DIRECT MIX Aのみリバーブが使用できる |

■ レイテンシーを測定

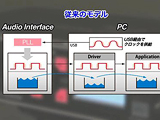

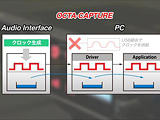

ここまでは、OCTA-CAPTUREの機能や使い勝手という面から見てきたが、今度は大きく設計変更したというオーディオインターフェイスとしてのエンジン部分について見てみよう。OCTA-CAPTUREには新開発のオーディオ・ストリーミング・テクノロジー「VS STREAMING」が採用されている。

これはハードウェアに搭載されている高精度オーディオ専用クロックを元に、ハードウェア、ドライバ、DAWがそれぞれ同期するというもの。これによって低ノイズ、低ジッターを実現しているという。ハードウェア自体にクロックが搭載されていること自体はそれほど珍しくはないと思うが、VS STREAMINGによって、USBオーディオインターフェイスとして最高レベルでの低レイテンシーを実現しているという。

|  |

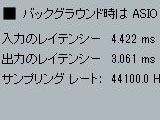

レイテンシーはオーディオインターフェイスの性能を見る上で非常に重要な指標ではあるが、本当にどのくらいのレイテンシーがあるのかは、感覚的には分かっても、数値的に把握するのはなかなか難しい。これまでDigital Audio LaboratoryではCubaseのドライバ設定画面を使って、入力レイテンシー、出力レイテンシーの数字をチェックすることは行なってきたが、それが的確な数値かというと、あまりそうではない感じでもあった。

|

| ASIOドライバではレイテンシ-は7.483msecと表示された |

というのは、ここに表示されるのは、あくまでもASIOドライバが返してくる数字であり、実測データではないからだ。また、ソフトシンセを鳴らすだけなら、出力レイテンシーのチェックだけを行なえばいいが、マイクなどから入力されたオーディオをモニターする場合には入力と出力の和によって決まってくるので、大きなレイテンシーとなる。OCTA-CAPTUREにはSONAR 6 LEがバンドルされているが、あえてCubaseでチェックしてみたところ、入力と出力の和は7.483msecとかなりいい値が出た。

これまでも入力と出力の往復で測定する方法はないものか、いろいろと試してきたのだが、先日いいツールがあることを教えてもらった。いつものRMAA PROでのループ測定と同様に、オーディオインターフェイスの出力と入力をループさせた上で、PC側から信号を発生させ、それが戻ってくるまでの時間を測定するというツールで、CEntranceというメーカーがフリーウェアとして配布している「Latency Test Utility」だ。もっとも、レイテンシーはPC側のパフォーマンスも大きく影響するので、今回このテストを行なうために、Core i7に8GBのメモリを搭載したマシンを新調した上で計測した。

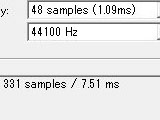

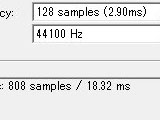

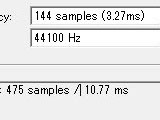

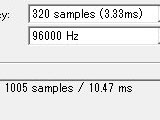

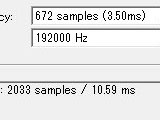

まずは、44.1kHzの設定でテストした結果、Cubaseでの結果とほぼ同等の7.51msecの値を得た。これはOCTA-CAPTUREでのバッファサイズを最小にしたときのものであり、このPCではなんら問題はなかったが、より安定して動くのはバッファサイズを128~256sampleとした場合といわれているので、この状態で試してみても18.32msecとまずまずの結果になっている。

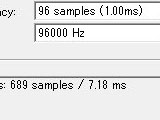

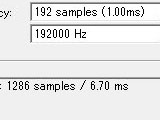

さらに、96kHz、192kHzでの測定も行なった。なおこれを見ても分かるとおり、サンプリングレートの設定によって、バッファサイズが自動的に変化するようになっている。これはローランドのオーディオインターフェイス共通の仕様であるが、これにより、高いサンプリングレートでも音が途切れたりすることなく、安定して動作するようになっている。

|  |

|  |

前モデルであるUA-101でも試してみたところ、そもそも44.1kHzでの最小バッファサイズが144sampleとなっているので、ほかの設定は試していないが、いずれのサンプリングレートでも往復で10msec強という結果になった。

|  |  |

■ RMAA PROによる音質チェック

最後に、いつものように、RMAA PROを使った音質チェックも行なった。ほかのデバイスでもよくあるが、192kHzのサンプリングレートの場合だけは、うまく機能しなかったので、44.1kHz、48kHz、96kHzで行なった結果を掲載する。ちなみに192kHzの場合のみは、10IN/10OUTのすべてを伝送できないため、4IN/4OUTに制限されるようになっているが、そうした仕組みがRMAA PRO側で問題になっているのかもしれない。

|  |  |

OCTA-CAPUTRE、レコーディングをしたり、各種データを再生する限りでは非常に高音質に感じられるが、RMAA PROの結果は必ずしも芳しいとはいえない形となっている。これについてローランドの開発担当者に問い合わせてみたところ、ちょっと面白い答えが返ってきた。

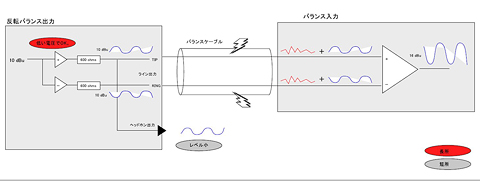

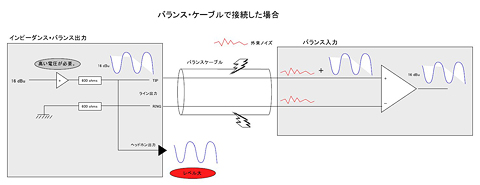

実は、OCTA-CAPTUREではUA-101やVS-700とはバランス出力の方法を変更しているというのだ。従来製品では、一般的な反転バランスという方法で、3端子あるうちのTipsが10dBu、Ringがその10dBuの反転であった。それに対し、OCTA-CAPTUREでは高級ミキサーなどで採用されているインピーダンス・バランスという方法になっている。

これはTipsが16dBuで、Ringは1kΩの抵抗でGNDと接続したものとなっている。16dBuの信号とするために高い電圧が必要にはなるものの、そのまま出力するヘッドフォンは大きな音量が得られるというメリットがあるのだ。バンドやドラムなど大音量のレコーディングに多用されることを見込んでの設計となっているそうだ。

|

|

ただ、こうした設計であるため、インピーダンス・バランスでの出力をそのまま入力へ入れると、プリアンプ側から見たとき、反転バランスより6dB大きい信号として見えることになる。この接続自体が間違っているわけではないが、RMAA PROではピークぎりぎりの大きい信号での測定をするため、結果としていい数値にならないということだった。できれば、ループさせずに入力、出力別々に測定すれば、よりよい結果になるはずとのことではあったが、ここでは、ほかのオーディオインターフェイスでの測定との整合性をとるために、そのままとしておく。

以上、OCTA-CAPTUREについてみてきたが、最初に触ったときは完全デジタルな機材で、調整などが面倒そうだとも思ったが、オートセンス機能が思っていた以上に便利で快適だった。またWAVやMP3などを再生したオーディオ機器としての音質も非常に良好で、好印象だった。個人的には、この音質、この機能のままチャンネル数を6IN6OUT程度に減らしたコンパクトな機材もあるといいなと思ったのだが、そのうちQUAD-CAPUTREといった製品が登場してくれないだろうか……。