■ プロの評価が変わってきたマイクロフォーサーズ

|

2008年に登場したマウント規格「マイクロフォーサーズ」は昨年から続々と実際の製品が出て、デジタル一眼の小型化に大きく貢献した。当初はレンズの種類が少ないということがネックだったが、逆にフランジバックの短さ故にさまざまなマウントアダプタが登場したことで当初とは若干方向性が変わってきて、今や「何でも付くマウント」という地位を固めつつある。

先週開催されたInter BEEでは、パナソニックからマイクロフォーサーズ採用の業務用カムコーダ「AG-AF105」の実動機が展示され、人気を集めていた。しかもツアイス・プライムレンズもマイクロフォーサーズ用のものが登場することが予告されるなど、本気で動画を撮るというプラットフォームに成長しつつある。

コンシューマのほうでは明確にマイクロフォーサーズのビデオカメラというのは現われていないが、パナソニックのデジタル一眼群がそのポジションに収まりつつある。昨年5月にはAVCHDで動画が記録できる「DMC-GH1」が登場し、フルHDをサポートしたのも記憶に新しいところだが、いよいよその後継機「DMC-GH2」が登場した。

すでに発売から1カ月あまり経過してはいるが、やはり今後のデジ一動画のトレンドを語る上ではきちんと評価しておくべきモデルだろう。マイクロフォーサーズの動画はどこまで来たのか、動画カメラとしての実力をさっそくテストしてみよう。

|  |

| 「LUMIX G 12.5mm F12」装着時 | 「LUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.」装着時 |

■ 大幅に撮影モードが変更

今回お借りしているのは、DMC-GH2Hブラックのレンズキットと、単焦点レンズ「LUMIX G 14mm / F2.5 ASPH.」、「LUMIX G 12.5mm / F12」だ。キットレンズは前回GH1のレビューで使用したものと同じである。

ボディの細かい仕様や改良点などは僚誌デジカメWatchの記事に譲るとして、動画関連でのポイントを押さえていこう。なお、静止画サンプルは、特にことわりのない限り動画からの切り出しだ。

まず動画のRecボタンが背面から上部シャッターの後ろに移動した。これは操作ダイヤルの位置が後ろに移動したのにつられて、場所を空けたということかもしれない。操作的には親指でダイヤルを回したほうが、というかダイヤル自体がユーザーから見えた方が「ああ、そういえばダイヤルでこれができたっけ」と思い出す効果もあるので、良いように思う。

|  |

| マイクロフォーサーズ機の最高峰となるGH2 | 録画ボタンが上部に移動 |

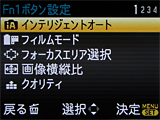

またボディには3つのFnキーが設けられ、いつも使う機能を割り当てることができる。割り当て可能な機能は実に18種類にも上り、このあたりもユーザーによって使い方が全然違うカメラというのが強く意識されていて、なかなか好感が持てる。

今回は撮像素子と画像処理エンジンも新しくなったということで、撮影モードも若干変更がある。前回はセンサー出力が24fpsしかなかったので、24コマを2:3プルダウンして1080i記録するという、ややこしいことになっていた。つまりコマの数としては24コマしかないのだが、それを刻んで60コマに分けて記録していたわけである。これはおそらくテレビに繋いだときに、2:3プルダウンをテレビ側に任せたくないという意図もあったのではないかと思われる。

|  |

| 十字ボタンのうち2つがFnキーとなった | Fnキーには18項目の機能がアサインできる |

|

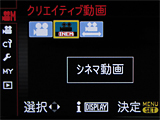

| 新たに24P撮影用の「シネマ動画」を搭載 |

今回はセンサー出力が最高60コマまで出せるので、正式に1080/60i記録をサポートした。普通に撮影すれば、60i記録となる。そして24Pはというと、今回はダイヤルを回して選択する「クリエイティブ動画モード」の中に「シネマ動画」モードを設け、そこで24P記録ができるように分離された。意識して24Pで撮りたい人だけ、ここに行くことになる。

またこの24Pで撮影したときだけ、AVCHD規格での最高ビットレート24Mbpsで撮影できる。1080i記録では従来同様17Mbps記録となる。また720PやMotion JPEG記録も引き続き搭載している。画質モードとビットレートの関係を整理してみよう。

| 記録フォーマット | 画質モード | 解像度 | ビットレート | フレームレート |

| AVCHD | シネマ動画24H | 1,920×1,080 | 24Mbps | 24P |

| シネマ動画24L | 1,920×1,080 | 17Mbps | 24P | |

| FSH | 1,920×1,080 | 17Mbps | 60i | |

| FH | 1,920×1,080 | 13Mbps | 60i | |

| SH | 1,280×720 | 17Mbps | 60P | |

| H | 1,280×720 | 13Mbps | 60P | |

| MotionJPEG | HD | 1,280×720 | 30Mbps | 30P |

| WVGA | 848×480 | 17Mbps | 30P | |

| VGA | 640×480 | 17Mbps | 30P | |

| QVGA | 320×240 | 4Mbps | 30P |

|

| フォーカスまわりの動作もダイヤルで集中管理 |

また今回は、動画撮影中に静止画撮影ができるようになった。「動画優先」では動画を止めずにフルHDサイズの静止画を撮影し、「静止画優先」ではいったん動画の映像と音声出力が中断されるが、高解像度の静止画が撮影できる。

フォーカスモードダイヤルの回りもかなり良くなっている。AFS、AFC、MFといった動作はレバー選択となり、ダイヤルは測距モードが選択できる。顔認識もダイヤルの中に入っているので、人物撮影時にすばやく切り換えられるのが便利だ。また液晶モニタがタッチスクリーンになっており、タッチした部分にAFを合わせるといった使い方も併用できるようになっている。

■ なんちゅう解像度とボケ味

ではさっそく撮影である。撮影日はあいにくの曇天で、時折日が差すものの小雨もぱらつくという、複雑な天候だった。ズームレンズは開放がF4-5.8と暗いのが難点だが、幸い光量が少ないので、ほぼISO160固定の開放で撮影する事ができた。

今回は60i撮影に対応したことが大きなトピックだろう。写真も動画も1台で、というコンシューマニーズにはぴったりだが、クリエイター目線で言うならば、わざわざデジタル一眼を使ってビデオっぽい映像を撮る意義はあまりない。やはり最高画質モードが使えるシネマ動画モードで撮影できるというのが、ポイントになる。

「フィルムモード」も前回のモードに加えてあらたに「シネマ」が追加された。パナソニックはかつて業務用カムコーダ「AG-DVX100」にCine-Likeガンマを搭載したことで多くのクリエイターが飛びついたが、この「シネマ」にそのテイストが活かされた。

| スタンダード |  |

| ダイナミック |  |

| スムーズ |  |

| ネイチャー |  |

| ノスタルジック |  |

| バイブラント |  |

| スタンダードB&W |  |

| ダイナミックB&W |  |

| スムーズB&W |  |

| シネマ |  |

今回の動画サンプルは、シネマ動画モードでフィルムモードの「シネマ」を中心に撮影している。パナソニックお得意のAiモードもあるが、これを選ぶとベストなコントラストを一発で決めてくれるので、便利だ。ただしAiモードでは24Pをサポートしないようで、シネマ動画モードに設定してあっても、強制的に60i撮影となる。

レンズはGH1のレビュー時と同じだが、全体的に解像感が上がっており、かなり細かいディテールも破綻なく記録できるようになった。24Pで24Mbpsを撮影するという余裕が、GOPの変動を押さえる結果となっているようだ。

|  |

| かなり細かいディテールもごまかしなしに記録 | ただカメラを向けただけでこのクラスの絵が撮れる |

focus.mpg(80.8MB) |

| 顔認識によるフォーカス追従も可能 |

| 編集部注:動画はCanopus HQ Codecで編集後、MPEG-2の50Mbpsで出力したファイルです。編集部では掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |

AFはかなり優秀で、シーンにあった測距モードを選ぶだけで、狙ったポイントへピントが合う。顔認識も常時駆動が可能で、向かってくる人物にも追従可能だ。またマニュアルフォーカスも調整時に画面拡大してくれるので、不安がない。

多くのデジタル一眼では、細かいパターンものを撮影すると偽色が発生する。これは高周波成分を200万画素程度に押し込めるときに、干渉が起こるのが原因なのだそうである。マイクロフォーサーズの業務用カムコーダ「AG-AF105」では、撮像素子の前に高周波をカットするために入れるローパス光学フィルタを、動画用にチューニングして、この問題をクリアしている。

本機でも、かつてソニーNEX-VG10で偽色が出たショットと同じように撮影してみたところ、偽色は発生しなかった。かなり細かいパターンでも、ぎっちりした解像感で撮影できる。ここまでの絵を出されたら、まあ大抵の人はOKだろう。

sample.mpg(387MB) |

| ||

| 動画サンプル | |||

| 編集部注:動画はCanopus HQ Codecで編集後、MPEG-2の50Mbpsで出力したファイルです。編集部では掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 |

また新しい撮像素子の機能として、「スロー/クイック動画」の撮影ができる。スローは80%、クイックは160%、200%、300%だ。80%スローというのはスローと呼べるかどうか微妙な速度で、もう一声欲しいところだ。

slow.mpg(40.7MB) |  fast.mpg(95.1MB) | |

| 80%スローのサンプル | 300%クイックのサンプル | |

| 編集部注:動画はCanopus HQ Codecで編集後、MPEG-2の50Mbpsで出力したファイルです。編集部では掲載した動画の再生の保証はいたしかねます。また、再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 | ||

|

| ここまでボケれば普通は十分だろう |

キヤノンの「EOS 5D Mark II」の35mmフルサイズセンサーに比べると、4/3インチの撮像素子は面積で半分以下になるが、それでもかなりのボケ足を稼ぐことができる。

さらにフランジバックの短さゆえに多くのレンズが無限遠まで使えることもあり、かなり魅力的な存在だ。今回はマウントアダプタが用意できなかったが、チャンスがあったらぜひ写真用の明るい単焦点のオールドレンズで撮影してみたいものである。

■ テレビとベストマッチの3D静止画

今回は3D用のレンズもお借りしている。実はこれで動画も撮れるのかと勘違いしていたのだが、3Dレンズは静止画のみのサポートである。普段はあまり静止画機能をレビューしていないのだが、せっかくの3Dなのでちょっと試してみた。

レンズ自体はパンケーキと言えるほどに薄型で、内部に3群4枚のレンズが2つ入っている。画角は35mm判換算で65mmと、やや狭めだ。レンズスペースは1cmで、標準の6~6.5cmよりもかなり狭い。絞りはF12固定で、マニュアルのフォーカスリングもない。

|  |

静止画用の3Dレンズ | 同レンズ背面 |

| 画角 | 解像度 |

| 4:3 | 1,920×1440 |

| 3:2 | 1,920×1280 |

| 16:9 | 1,920×1,080 |

| 1:1 | 17,92×1,792 |

3Dレンズを付けると、カメラ本体は自動的に3D専用モードとなる。絞り優先モードでは、絞りの代わりに感度補正となる。またAFもボディからのコントロールでが効いている感じもしないので、できるだけ絞ってパンフォーカス的に撮るという設計なのだろう。撮影範囲は最短で60cmである。

撮影された静止画は、画角モードでそれぞれ解像度が異なる。だが基本的にはフルHDサイズを基準にしているようだ。3D画像記録フォーマットはMPOとなっているが、内容確認用として2Dの静止画もJPEGで1枚保存される。

実際に3Dのモニタで見てみると、レンズスペースが狭いわりにはきちんと3Dらしい立体感が出ており、解像度もちょうどハイビジョンサイズで撮れているので、画質的にもちょうどいい。以前「HDC-TM750」の3Dコンバージョンレンズ試したことがあるが、やはりハイビジョン解像度に満たない動画をテレビで見るのはしんどかった。静止画ではあるが、やはりテレビで見るなりの解像度を持っている画像の方が、見ていて満足度が高い。

ただ木の幹のような丸みのある物体の立体感はやはりレンズスペースが足りないせいなのかあまり感じられず、ぺったんこの書き割りみたいなレイヤーになってしまっている。現時点ではとりあえずお手軽に3D写真が撮れます、というところで十分ではあるのだが、このあたりの表現はもう一歩3Dに対するリテラシーが消費者側で高まってきたときに、難点として上げられることになるだろう。

|  | |

| 3Dレンズで撮影。解像感はテレビで見るぶんには十分だ | 全体的に若干書き割りっぽい | |

| 編集部注:リンク先はMPO形式です。対応ソフト、対応環境でご覧ください。再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい。 | ||

■ 総論

これまでビデオカメラの撮像 素子は、プロ用は長い間2/3インチと相場が決まっていた。それがコンシューマのビデオカメラの高画素化により、プロ用でも1/3インチが主流となり始めた。コンシューマの世界では皆さんご存じのように、1/4インチ、1/6インチなどが台頭し、どんどん小さくなって行くかに思えた。

そこにデジタル一眼の動画撮影機能がやってきて、ちゃぶ台がひっくり返った格好となった。昨今は低価格CMOSカメラでも1/2インチぐらいは平気で搭載するようになってきており、撮像素子を小さくしないとカメラが小さくできないのはウソということが次第にわかってきた。

もちろん撮像素子面積とレンズサイズはバランスが重要となり、さらにそれ以上にコストが重要になるわけだが、それを早々とデジカメが乗り越えてきた。特にフランジバックが短いマウント規格というのが、思いのほかメリットが大きいということがわかってきたのが、昨年から今年にかけてのトレンドであったろう。

ソニーがEマウントを作ったのも、そのあたりのメリットに気づいたからに他ならない。そしてInter BEEでは、EマウントのNXCAMシリーズが発表されたあたりも、今後はビデオカメラにレンズ交換式の波がやってくる気配を感じる。

そんな中でデジタル一眼動画として一つの完成形を見せたのが、今回のGH2ではないかと思う。オートでもそつなく撮れるが、デジタル一眼の中でマニュアル操作のしやすさという点では、かなり先を行っている。動画派の人達にも新しい世界が開けることだろう。また新撮像素子が繰り出すキレのいい高解像度の動画は、多くの人を驚かせるはずだ。

60iで24Mbpsが撮れないのは残念だが、最近はフィールドレコーダでHDMI入力に対応しているものも出てきている。静止画のカメラとしてはまた別の評価軸があるだろうが、動画カメラとしてみた場合、GH2はEOS 5D Mark IIに代わる新しい潮流を作るかもしれない。