■ RyomaX登場

|

| エアボード、ロケーションフリーの開発者、前田悟氏 |

JVC・ケンウッド・ホールディングスから「RYOMA」と呼ばれる機器の発表があったのが、2009年9月。それから時折名前は聞くものの、開発がどうなっているのかよくわからない時期がしばらく続いた。

しかし昨年末、新ブランド「RyomaX」の第一弾「RY-MA1」として11年の2月上旬発売という発表がされた。2011 CESでもJVCのブースに展示され、いよいよその正体が明らかになる時が来たようだ。店頭予想価格は15万円前後。

形からするとBDレコーダのように思われがちで、実際に地デジ録画機能も備えているが、いわゆるレコーダとは別コンセプトの製品である。製品のコンセプトを握るのは、JVC・ケンウッド・ホールディングスの執行役員常務で、新事業開発センター長の前田悟氏。元ソニーで、あのエアボード、ロケーションフリーを世に出した、伝説の開発者である。

今回は幸運にも、前田氏に直接お話を伺うことができた。そのお話も交えながら、RyomaX「RY-MA1」以下(RY-MA1)とは何なのかを、一緒に探っていこう。

■ RY-MA1とは何か

RY-MA1の場合、スペックを語ってもあんまりよくわからないのではないかと思う。その前にまず、機能全体を俯瞰してみたい。「オールインワン AVシステム」というキャッチが付いているように、多くの機能が搭載されている。

- テレビ番組録画

- ビデオカメラからの取り込み

- DVD/BD再生・録画

- 音楽CD再生・録音・USB/SDカード持ち出し

- ラジオ受信・録音・USB/SDカード持ち出し

- ネットワークサービス「MELINK」対応

- 高音質デジタルアンプ搭載

上から4つぐらいまでは現状のレコーダでも可能だが、それから先のオーディオ機能部分が大きなポイントとなっている。本体にデジタルアンプを内蔵し、背面にはスピーカー端子があり、そこにスピーカーを直結することでオーディオシステムも兼用する格好だ。

JVCは08年ぐらいまで「らく録」シリーズとして地デジ対応DVDレコーダを作っていたが、それ以降は業務用BDレコーダぐらいしか出していない。コンシューマのBDレコーダとしても、RY-MA1が初となる。

|

| RyomaXのコンセプトを語る、前田悟氏 |

「今までテレビやレコーダにオーディオ、ラジオチューナーが入ったことないでしょ、って話なんです」と前田氏は語る。

「テレビ事業部、ビデオ事業部にいると、入れないのが当たり前になってるだけの話なんです。ユーザー目線ではない。それがおかしいと考えないで、何かしないといけないと右往左往している状況ですよね。音楽聞きたいなと思ったらテレビを消して、オーディオセットの電源を入れる。完全に別になってますよね。なんで別かというと、事業部が別だから、というだけ。その先が一気に『ホームシアター』まで飛んじゃうわけです。今3Dとかそっちのほうが忙しくて、本来やらなきゃいけないことを忘れてる」(前田氏)

このコンセプトは、前田氏がすでに8年ほど前から暖めていたもので、「今後はこれが当たり前になってくるだろう」と言う。

|

RY-MA1の本体はシンメトリックなデザインで、オーディオとビデオの比重が半分ずつであることを表わしている。横幅は1Uサイズに合わせ、奥行きはその半分の長さにした。つまり真ん中で分けると、天板がちょうど正方形2つになる。以前コンセプトモデルとして発表されていた筐体では真ん中にラインが入っていたが、製品版ではなくなるようだ。

このようにまずコンセプトを形にして、中身をそれに合わせて設計していくというやり方は、ソニーではよくあるが、JVCでは珍しいという。前田氏移籍の効果が、こんなところにも現われている。

|

| フロントパネルは手動でも操作可能 |

フロントパネルは左右に同サイズの電源とイジェクトボタンを配し、真ん中にアルミヘアライン仕上げのパネルがある。このパネルはドライブのイジェクトに合わせて自動で開閉するほか、手動でも上げ下げできる。

パネルを下げるとSDカードスロットにアクセスできるほか、小型のステータスディスプレイがある。そのほか前面にはヘッドホン端子とUSB端子がある程度で、見た目はシンプルだ。

|  |  |

| 右側にSDカードスロットとUSB端子 | 左側には小型のディスプレイがある | 中央にBDドライブを配備 |

|

| 背面パネルはかなりの端子がある |

背面はいろいろコンセプトがわかる部分である。テレビは地デジ、BS/110度CSデジタルのアンテナ端子があり、ラジオはAMとFMのアンテナ端子がある。またラジオアンテナで使用するアース端子もある。B-CASカードスロットも背面で、多少カードがでっぱる形になる。

アナログAV入出力は1系統ずつで、D4端子とHDMI端子も1つずつ。デジタル音声出力は光端子が1つある。LAN端子もあるが、無線LANにも本体で標準対応しているので、その点では設置場所には困らない。

|

| スピーカーは4Ωから対応 |

特徴的なスピーカー端子は右側。インピーダンス4~16Ωに対応しているほか、アクティブサブウーファへのプリ出力も備えている。スピーカーに関しては、すでに持っているオーディオセットのスピーカーもそのまま使えるよう、4Ωからの設計にしたという。それというのも、ミニコンポなどに採用されているスピーカーは4Ωのものが多いそうで、すでに使われなくなったミニコンポでもスピーカーだけは残っている家庭も多く、そういうものにも対応したかったということである。

リモコンも見ていこう。こちらもシンメトリックと正方形を意識したデザインで、各所にこだわりが見られる。大きく目に付くのが真ん中あたりのAとVのボタン。オーディオ系の機能とビデオ系の機能をこれで切り替える。その真ん中にMELINKボタンがあり、両方にまたがったもの、というイメージを感じさせる。

十字キー周りの設計もユニークで、中央部の四角は上下左右に押せる十字キーだが、その周りの四角は四隅が押せるボタンとなっている。十字キー周りに4つボタンを配置するのは昨今のリモコンとしてはオーソドックスなスタイルだが、デザイン的にここまでまとめてしまったというのは面白い。

特徴的なのは、すべてのキーが単機能となっていること。モードが変わると別機能を持つ兼用ボタンが多い中で、シンプルでわかりやすい操作にこだわったという。

|  |

| リモコンも本体と同じイメージ | 十字キー周りのデザインがユニーク |

■ AとVが同居する構造

|

| VISUALゾーンのメインメニュー |

では順に機能をチェックしていこう。まずVISUALのゾーンだが、Vキーを押すとVISUAL機能のメインメニューが表示される。テレビ、録画予約、動画再生、MELINK、ディスクメディアを入れればそのアイコンがその下に出てくる。それぞれの項目を選ぶと、さらにサブメニューが選択できるというスタイルだ。

スペック的には地デジ、BS/CSともにダブルチューナを装備し、2番組録画が可能。ただし圧縮録画できるのは1系統のみで、もう片方はDR記録となる。

番組表はGガイドで、表示は3チャンネルから15チャンネルまで。最近GガイドではWOWOWの1ヶ月番組表やNHKの特集データを配信するようになったが、本機には搭載されていない。

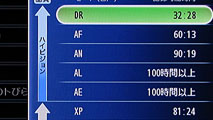

予約実行画面だが、番組の移動状況をフォローする番組リレー機能のほか、繰り返し、そして前回録画番組を消して取り直す上書き機能を装備する。画質モードはDRも含めて9段階で、ハイビジョン画質4、SD画質4となっている。HDDは500GBで、残量に応じて録画可能時間が表示される。

|  |  |

| 番組表はGガイドを採用 | 予約実行画面 | 録画モードは9段階 |

|

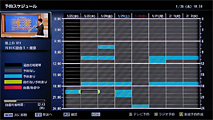

| 予約状況をスケジュール表で一覧できる |

機能全体としては、だいたい2年前のレコーダのスペックぐらいと考えればいいだろう。もちろん最新レコーダに敵うものではないが、普通に録画してDVDやBDを焼いてという用途だけなら、十分だ。

気になるのは、メニューのレスポンスだ。メインメニューを経由して機能をまたいでいくと、途中画面がブラックアウトしてちょっと待たされる。そういうものだと思えばいいのだろうが、不自然に10秒ぐらい待たされることがあると、何事かとドキッとする。挙動がおかしいところがあるので、まだ最終ファームではないのだろう。このあたりは製品版で改善されている可能性は高い。

■ ラジオを中心としたオーディオ機能

|

| AUDIOゾーンのメインメニュー |

続いてオーディオ機能を見てみよう。オーディオソースとして、AMとFMラジオ受信をサポートしている。最近はRadikoのおかけでネットとラジオとの親和性が大きく高まってきているが、よくよく考えれば家にラジオ受信機がないという家庭も結構あるのではないだろうか。

AVアンプにはラジオチューナが付いているものもあるが、サラウンドシステムを持ってない人はまずAVアンプを持っていない。さらにラジオを聞くのにわざわざAVアンプを立ち上げるというのも大層な話で、それなら常時電源が入っているテレビやレコーダで聴けた方がいい。本機にはAMアンテナと、FMの簡易アンテナが付属している。

おそらくAMラジオであれば、付属アンテナを窓際に置いておくだけで良好に受信できるだろう。ケーブル長は3mで、シールド線にするなど、かなり本気で受信させる気である。

一方FM用の付属の簡易アンテナは、T字型に張るタイプだが、場所によっては綺麗に受信することが難しいだろう。以前はブースタ付きの室内用FMアンテナが売っていたものだが、今はほとんど入手できないのではないか。うちでも以前買ったはずだが、今となってはどこにあるのやらわからない。

ケーブルテレビを契約している場合、FM放送も再送信しているケースはある。よってテレビ用のアンテナ線を繋ぐだけで受信できる。マンションなどで共同受信している場合も入ることがあるので、一応試してみるといいだろう。

|

これはネットを通じてラジオのサイマル放送を行なうという部分と、独自の映像放送ができる専門チャンネルに分かれている。ラジオ部分は単純に音声だけでなく、簡易動画も流せるようになっている。FM難民には、このようなサービスはありがたいはずだ。

|  |

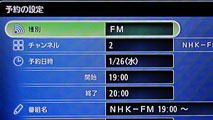

AM・FMラジオは聴くだけでなく、予約録音することができる。ただアンテナ受信がメインなので、番組表がない。予約は表組みになったスケジュール表を埋めていく形で、予約ができる。

現在はまだMELINKが稼働していないので動作は確認できないが、放送波のほうで予約しておくと、MELINKで放送されている局であれば、そちらに自動でのりかわって録音してくれるといった機能も持っている。

|  |

| ラジオの予約画面 | スケジュール表を埋めていく |

■ 素性のいいオーディオアンプ

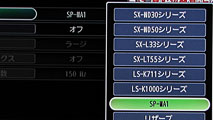

オーディオ機能で興味深いのが、ビクターとケンウッドのスピーカータイプに合わせた専用チューニングがあることだ。ケンウッドのKシリーズや、ビクターのウッドコーンや、オブリコーンのスピーカーに最適なセッティングを選択できる。それぞれのスピーカーの持ち味を殺さず、妙なクセを押さえたというプロによるチューニングだそうで、すでにスピーカーを持っている人には一度は試してみたい機能だと言える。

ウッドコーンの「SX-WD30」もお借りしてみたが、そのままでもかなりいいスピーカーであるのに加えて、専用モードだと音抜けが全然違う。

|  |

| スピーカーごとの専用セッティングを用意 |

さらに最高24bitまでのビット拡張と、最大4倍のオーバーサンプリング処理を行なう「HRS+」も搭載。リモコンの専用ボタンから切り替えできる。これを入れるとS/Nがアップするほか、筆者が聴いたソースでは低域の奥深さがずいぶんと違う。

他にも2本のスピーカーでバーチャルサラウンド再生を行なう「3Dフォニック」、コンテンツやソースごとに選べるイコライザーが装備されている。オーディオ機能はAUDIOとVISUALのゾーンで別々の設定を記憶できるので、AVを切り替えるたびにいちいち設定を変える必要はない。

またRY-MA1に合わせて、バー型のスピーカー「SP-MA1」も発売される。サイズ的には横幅が42インチテレビとぴったりで、一般的なサイズだと言えるだろう。まだ最終品ではないということで細かいレビューは差し控えるが、中身は2.5cm径のバランスドームツイータを2基、8cmのウーファを4基搭載した2ウェイ6スピーカーだそうである。

|  |

| 併せて発売されるバー型スピーカー「SP-MA1」 | 片側に8cmウーファー2基、ツイーター1基が見える |

もちろんRY-MA1とスピーカーケーブルで直結することが可能で、専用プリセットもすでにある。今はブックシェルフなら2~3万円でそこそこいいスピーカーが買える時代ではあるが、テレビの脇に設置スペースがないとか、そもそも単体でスピーカーを持っていないという層には良さそうだ。

■ 総論

RyomaXはブランド名で、これからこの名前を冠した別のモデルも登場するそうである。これに関して前田氏から、これからのAV機器業界に対する懸念と意欲を語っていただいた。

|

| 前田悟氏 |

――次はモバイル系のあっと驚くものが出てきます。ちょっと開発が遅れてますけどね。自分自身では、RyomaXを事業化するつもりはありません。時間かかるんですよ、事業化すると。本当はビジネスが面白いのだけど、開発からビジネスまでやるのは時間がかかりすぎる。エアボードの開発からロケフリまで考えると、10年近くかかってしまう。自分としては、もっとやらなければいけない他のアイデアもあり、そんなに1つの商品に時間をかけられない。

元々、新事業開発センターは、ケンウッドと日本ビクターが統合する時に、新規商品を出し続けることが出来るようにと提案して、JVC・ケンウッド・ホールディングに両者のエンジニアを集めて発足した組織なんです。RY-MA1は、その第一弾の商品として開発スタートしたもので、商品化まで行なったところで、当初の予定通り事業化はJVCへ移管しました。入社した時から、商品化まで行ない、ビジネスは事業体に移管する予定でした。

RY-MA1はホームAVCの第一弾として出ることで、派生モデルがいろいろ考えられるようになったと思うんですよ。地域によってはBDがいらないとか、いろいろできる。それは、いろいろな部署、人が広げていくことが重要。それが僕がビジネス化までやっていると、「あれは前田さんがやってる商品だから」という扱いになって、広がりがないでしょ? もっと広げるためにもいろんな部署で事業化して行くことを考えています。

だから、開発センターでは新規商品の第一弾の開発・商品化まで、事業化は事業グループで行ないます。また、PCなどのIT機器関連のスピーカー含めた音関連とか、他のこともいろいろやってます。開発センターとケンウッドのほうで。もうPCなんて日本ではやることないと思ってるでしょうけど、実はまだまだあるんです。(前田氏)

RY-MA1は単にBDレコーダとしての評価なら、あまり高い得点は得られないだろう。だが不景気の今だから、オーディオもビジュアルもオールインワンでシンプルにまとめたいというニーズもまた、ありそうだ。これからもJVCやケンウッドから、あっとおどろく製品が出てくることだろう。基礎技術力が高い同社だけに、面白い製品が続々と登場することを期待したい。