小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1198回

パーソナルユースはこれで十分! さらに賢くなったDJI最軽量ドローン「Neo 2」

2025年11月19日 08:00

自撮りドローン再び

ドローンによる撮影は、おもに空撮用途で使われてきたが、Vlogが1つの情報発信のスタイルとして確立すると、自撮りカメラとしての用途が拡大した。1人でのセルフィ撮影はどうしても片手が塞がってしまうし、手を伸ばした距離に限定されるからだ。そうした制約を超小型ドローンによってカバーしようというわけである。

こうした用途の機体として、DJIでは昨年9月に小型セルフィ機「DJI Neo」を発売した。コントローラ操作、スマホ操作、機体単体操作と、3タイプの操作方法を持っており、用途に応じて柔軟な使い方ができるところがポイントだった。

そして今年11月、後継機である「DJI Neo 2」が発売された。新たに全方向障害物検知機能を搭載し、ジェスチャー操作にも対応するなど、大幅に機能アップしている。

製品構成として、機体単体のみで38,390円、「Fly Moreコンボ 送信機付属」が66,660円、ゴーグルによるFPVが可能な「Motion Fly Moreコンボ」が91,740円となっている。またAmazon限定で、「Fly Moreコンボ 送信機なし」が51,700円で販売されている。今回は「Fly Moreコンボ 送信機付属」のセットをお借りした。

新ジャンルとも言えるセルフィドローンは、どのような進化を遂げたのだろうか。早速試してみよう。

超小型でも妥協のない構成

まず機体だが、サイズ感は前作「DJI Neo」とそれほど変わらない印象だ。重量は機体単体で151gと前作より多少重くなったが、フライト時間はほぼ同じなので、重量増のデメリットはほぼないと言える。

カメラ部はジンバルが改良され、チルトとローテートの二軸となった。前作はチルト方向にしか動かせなかったので、超小型ながら一般的なドローンと遜色ないカメラワークが期待できる。

カメラ自体も性能アップしており、前作が最高4K/30pだったのに対し、今回は4K/60pまで対応している。さらには4K/100pのハイスピード撮影にも対応する。センサーは12メガピクセルの1/2インチ CMOSセンサーで、レンズはF2.2の単焦点となっている。

前方には単体使用時に動作モードを示すディスプレイが装備された。反対側は前方向きのLiDARの送受信ユニットである。

ビジョンセンサーは上下方向に1つずつだが、広角レンズで全方位がカバーできるようだ。また下部には赤外線センサーも備えている。前モデルは下部センサーのみで、周囲の障害物を検知できなかった。これは大きな進歩である。

背後にはデジタルトランシーバユニットが装着されている。これはコントローラを使って遠距離に飛ばすための拡張アンテナなので、単体やコントローラが付属しないコンボ製品には付属していない。一応着脱も可能になっているが、ねじ止めされている。トランシーバユニット底面にはUSB-C端子があるが、ここから内蔵メモリーへアクセスできる。

底部側面には、操作ボタンが3つある。左右キーでフライトモード選択、オレンジのキーで離陸だ。また左右キーを長押しすると、フライトモード内のパラメータにアクセスできる。左右キーで選択、オレンジのキーが決定キーとなる。

外部メモリーカードスロットはなく、すべて内蔵メモリーに記録する。内蔵メモリーは前作の22GBから49GBに拡張されており、数日の撮影には問題ないレベルになっている。

バッテリーはコンボ製品には3個付属する。充電ハブは3個同時に充電可能だ。バッテリー1本のフライト時間は約19分。前モデルではバッテリーは底部に装着する格好だったが、本機では背中に装着する形となっている。

コントローラは「DJI RC-N3」が付属する。スマホを挟み込んでディスプレイ代わりにするタイプだ。

超小型ながら安心してフライトできる

では早速フライトしてみよう。撮影はいつものように、宮崎県児湯郡高鍋町にある筆者所有の山林で行なっている。

まずは一般のドローン同様、コントローラを使った空撮をテストした。手のひらに乗るコンパクトな機体だが、風圧抵抗は最大10.7m/sまで耐えられる。通信状態も非常に安定しており、敷地面積内の数百メートル程度の範囲は全く問題なく飛ばすことができた。

撮影モードはシンプルで、写真はシングル、バースト、タイマー撮影しかない。パノラマモードなどは搭載していないようだ。動画はノーマルかスローモーションの二択である。基本的には自動撮影のクイック撮影に重きを置いた作りになっている。

ジンバルは上下角のコントロールができるので、チルト撮影もできる。スポーツモードでは俊敏に動き、シネマモードではゆっくり動くので、色々な撮影スタイルに対応できる。

NDフィルタなどのオプションはないので、急に明るくなると逆光ではちょっときついところもある。夕景などの撮影には、若干飛び気味で色味が薄くなるかもしれない。

空中でカラスとすれ違ったところ、どうも彼らの制空権を侵害してしまったらしく、仲間が集まってきた。このサイズの機体ではどう考えても負けるので、短時間で撤退することになった。

これまでのドローンテストではこうしたことはなかったのだが、やはり超小型機だと鳥には舐められるようだ。大型の鳥のいる場所での撮影は、慎重にフライトしていただきたい。

続いてスマホ操作のテストを行なった。画面にジョイスティック相当の画面が出るので、指でそれを操作してフライトする。ただ、手探りしてもコントローラの位置が確認できるわけではないので、手元を見ずに操作するのは難しい。気がつくとヘルプボタンを押してしまって別画面になってしまっていることがよく起こる。

またスマホ撮影では、縦撮りにも変更できる。ただしジンバルを使ってカメラごと縦になるのではなく、あくまでも左右を切って縦長にするだけである。よって解像度は最大で1,512×2,688となる。

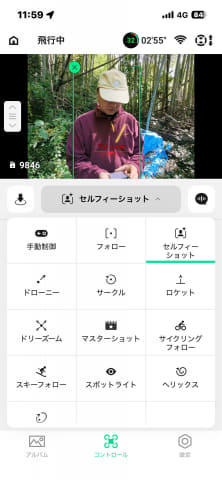

スマホ操作では、自動撮影で使えるモードが最も多い。フォローからブーメランまで12モードが使用できる。コントローラ使用時と機体単体の場合は、フォローからロケットまでの5つである。

また音声コマンドによるコントロールも実装されているようだが、アナウンスは英語で、コマンドは現時点では中国語にしか対応していないようだ。これまでDJI製品はアクションカメラなども音声コマンドに対応しているが、だいたい英語と中国語のみの実装となっている。

本格実装となったジェスチャーコントロール

では本機の目玉ともいえる、機体単体での操作を試してみたい。前作でも機体単体でのフライトはできたが、基本的には自動撮影モードで動かすだけであった。

一方本機では、ジェスチャーによる機体のコントロールができるようになったので、よりできることが広がっている。

ジェスチャーコントロールは、基本的には一番自由度の高いActiveTrackのフォローモードで使用することになる。機体の左右ボタンを押してフォローモードを選択する。これは文字通り被写体を自動追尾するモードだが、どの方向から追尾するかが決められる。正面、正面斜め右といった具合に全周8方向から選択することができる。

これは実は非常に賢い機能で、人間の正面はどっちかを機体が把握しているということである。単に姿全体を認識しているわけではないということだ。

方向を選んだら、オレンジのボタンを押して手のひらから離陸させる。これと同時に自動的に撮影が開始される。操作の様子は動画を見ていただければわかると思うが、片手で上下左右、両手を広げると遠ざかり、両手を狭めれば近づくという動作になる。

ジェスチャーを認識している時は、正面に青色のLEDが点灯するので、わかりやすい。近づいたり離れたりする場合は、ある程度の距離が決まっているようで、近づきすぎてぶつかったりするようなことはない。

対物センサーとActiveTrackによる追尾は、かなり正確だ。機体が小さいので、障害物の間を通り抜けやすい。またプロペラガードもあるので、細かい枝の間などでも、プロペラに葉っぱを巻き込んで墜落するようなことも少ない。サンプルの動画では、藪の中に突っ込みそうになっているが、多少かすったものの、無事通り抜けている。

なお機体単体でのジェスチャー動作は、スマートフォンとの接続を切らなくても問題なく機能する。ちゃんと録画されているかとか、アングルの確認などもできる。

静止画機能としては、「セルフィショット」も使いどころのある機能だ。これを選択すると、自動的に遠・中・近の3ポジションで写真撮影してくれる。家族全員で映りたいといったときも、1人がカメラマンになる必要はないわけだ。

帰還は、手を出すだけで自動認識して、手のひらに戻ってくる。前モデルでは人間が移動してドローンの下に手を出さないと認識できなかった。この点でも大きな進化が見られる。

総論

価格だけで見れば、機体だけで初代は33,000円、Neo 2は38,390円と、約5,000円の値上がりとなる。だが5,000円の差でもお釣りが来るぐらい、大幅に機能がアップしている。これから買うなら絶対Neo 2をお勧めする。

あとはどのセットにするかだろう。単体でもスマホアプリとは連携できるので、ほぼ使うのはセルフィだという人は単体でも十分使える。ただあれこれやっていると19分は割とあっという間なので、バッテリー1本では心もとないところである。

セルフィのほか、マニュアル操作での空撮も撮りたいのであれば、コントローラ付きのコンボをおすすめする。これにはデジタルトランシーバが付属しており、スマホ操作よりも操作距離が伸ばせる。

個人ユースはもちろんだが、簡単な撮影ならこれで十分こなせるので、ちょっとした業務用途でも使えるだろう。

ただ小さくても航空法の規制を受ける機体なので、事前に機体登録が必要になる。またコントローラと接続しない自動飛行は、航空法上の「特定飛行」に該当する場合は違法となるので、注意が必要だ。一般的なドローンの飛行ルールは国土交通省のサイトに示されているほか、解説サイトもたくさんあるので、それらを参考にして欲しい。

また海外で使う場合は、現地の法規制を十分に確認して、使用していただきたい。