西川善司の大画面☆マニア

没入感スゴ。32:9党の善司が唸った45型/21:9有機ELゲーミングモニタ

2023年6月29日 08:00

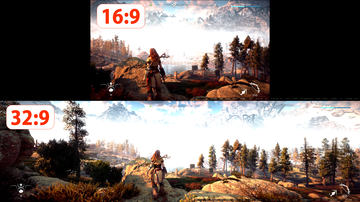

筆者は、映像技術関連において「3D立体視の映像が大好き」ということをアピールしており、そのことを筆者プロフィールにも書いている。しかし2018年以降、もうひとつ“大好き”な映像技術要素が誕生した。それが、一般的なアスペクト比16:9を超えた「横長ディスプレイ」だ。

なお、兄弟誌PC Watchでは、このジャンルでのゲーミング体験の認知向上を狙った「ウルトラワイドゲーミングモニターのススメ」という短期集中連載を行っているので興味がある人は参照していただきたい。

横長ディスプレイは、俗に“さらにワイドな”という意味を込めた「ウルトラワイドディスプレイ」と呼ばれており、アスペクト比21:9や32:9の製品が該当する。筆者に、この世界の魅力を教えてくれたのが、32:9のサムスン「C49HG90」でもあったため、筆者自身は、どちらかと言えば“32:9シンパ”である。

しかし今回、LGが発表した21:9の45型有機EL湾曲ゲーミングディスプレイに関しては、CES2023で実物を見て以来気になって仕方がなかった。そして製品の発表後、編集部に「次の大画面☆マニアはこれで」とリクエストしてしまったのだ。

というわけで、今回の大画面☆マニアは、LGの「45GR95QE-B」を取り上げることにしたい。本機は、ゲーミングディスプレイ製品ではあるが、いつもの大画面☆マニア・スタイルで評価を行なうので、映像好きにもゲーム好きにも関心が持てる内容としたつもりだ。

概要~このカーブ、すごい。ACアダプタもビッグ

45GR95QE-Bは、画面の湾曲率が800Rのため、その曲がり具合がエグい。LGの湾曲ディスプレイ製品は、これまで“うっすら曲がっている”程度のものが多かったのだが、本機は、もう心配になるほど「ぐるん」と丸まっている。

45型サイズのディスプレイ製品というわりに梱包箱が分厚いのは、この“曲がり”に起因している。画面前面の両端は前に、そして画面中央の背面は後ろに出っぱったデザインになっているため、梱包箱が大きくならざるをえなかったのだ。

重量はディスプレイ部が約8.6kg。スタンド部が約2.3kg。両者を合体させた設置時の総重量は約10.9kgとなる。

梱包箱からの取り出し、ディスプレイ部の二階への運搬、スタンド部への合体作業は筆者一人で行なうことができた。ただ、画面の左右両端はかなり薄くなっているので、運搬時に壁の角などにぶつけるなどして、変に曲げてしまわないように気を付けたい。

スタンド部の組み立てやディスプレイ部の合体にはドライバーなどの工具は不要。全て素手で行なえる。

ディスプレイ部のサイズは993×218×457mm(幅×奥行き×高さ)。この横幅993mmという値は「円弧状の長さ」ではなく、設置時の占有最大横幅を指している。

スタンドの底面部は鳥足状、あるいはブーメラン型の形状で、ユーザー側に突き出たブーメランの両端の長さは実測で約575mm。スタンド組み付け時の奥行きサイズは公称値363mmとなっているので、画面両端がはみ出てもいいならば、幅575mm×奥行き363mmのスペースがあれば本機の設置は可能だ。

スタンド部は、左右スイーベル±10度、上下チルト+15度/-5度、高さ調整は110mmにまで対応。スタンドの高さを最も下げたときの、机上から画面の最下辺までの距離は実測で約80mm。ディスプレイ側のスタンド接合部は、VESA 100mm×100mmマウントに対応する。

実際に設置してみると、45型サイズとはいっても、21:9アスペクトの画面なので、16:9アスペクトの製品と比べれば、画面の面積は小さい。目前に佇む姿を改めて見ると、たしかに大きいが、それでも「デスクトップ設置が許容できるパーソナルなサイズ」には収まっている……と、筆者は思う。

というのも、本機の画面中央部を、デスクトップ設置時の一般的な視距離50~60cmくらいに設置すると、画面の左右外辺が視界の最外郭付近にくるが、画面が湾曲しているため、首を動かさず、眼球を動かすだけで、そうした画面の最外周を見る事ができるのだ。

一方で、16:9の43型だと画面の横幅は約95cmくらいとなる。45GR95QE-Bと比べれば画面の横幅は一回り小さいはずなのだが、視距離50~60cmで見た時には画面の左右が遠くにある感じがして見にくい。この“遠くにある感じ”が薄まるのは、16:9の場合、筆者は横幅80cm台の37型から40型くらいまでが限界かな、と認識していた。

しかし、45GR95QE-Bを試した感じでは、視距離50~60cmでも、21:9アスペクトであれば、45型まではいけるものだな、と自分の認識をアップデートした。

ベゼル部は実測で上辺、左右辺が約8mm、下辺が約12mmであった。まずまずの狭額縁デザインになっていると思う。画面表面は非光沢処理がなされており、室内情景の写りこみはかなり少なめ。

スピーカーは非搭載。20万円以上する製品なので、できればテレビ内蔵スピーカー程度の音質でいいのでステレオスピーカーは欲しかった。その代わり…と言っては何だが、本機には「DTS Headphone:X」機能が搭載されている。これについての詳細は後述する。

定格消費電力は129W~160W。48型の4K有機ELテレビ製品がだいたい約250Wくらい。43型の4K液晶テレビが約150Wくらい。画面のアスペクト比は異なるものの、近いサイズの液晶テレビ程度の消費電力、というイメージ。

電源供給はACアダプターから行なう。しかし、このアダプターが高性能ゲーミングノートPC用のものくらい大きくて重い。足に当たると普通に痛いレベルのビッグサイズである。本体中央部付近は相当にもっこりしているので、ここに電源を内蔵して欲しかった。

接続~HDMI2.1対応で240Hz出力可能。DTS Headphone:Xも

接続端子パネルは、背面側中央にある。LG製ディスプレイの接続端子パネルは、一般的な「下から上に挿す」ではなく、背面側に露出しているので簡単に抜き差しできるのが非常に便利。他メーカーもこの方式にして欲しいくらいである。

搭載されている端子は、HDMI2.1規格対応のHDMI端子が2系統、DisplayPort規格1.4対応のDisplayPort端子が1系統。HDMI接続でもDisplayPort接続でも、3,440×1,440ピクセル解像度で240Hz出力できる。

サウンド関連機能としては、下辺部底面にφ3.5mmのミニジャックのヘッドフォン端子があるほか、背面に角形の光デジタル音声出力端子が実装されている。

ゲーミングディスプレイ製品に光デジタル端子があるのは珍しい。HDMI入力された音声をここから出力してサラウンドシステムなどのAV機器や、サウンドバーに出力する際に使うことになる。

LGによると、ミニジャックのヘッドフォン端子は「DTS Headphone:X」に対応、とある。実際、PS5やXbox Sereies Xを本機にHDMI接続すると、テレビ側のサウンドデバイスがリニアPCMの7.1ch仕様として認識される。「DTS Headphone:X」は、DTS社が開発したヘッドフォン向けの仮想サラウンドサウンド再生技術。ゲーミングディスプレイ製品で「DTS Headphone:X」機能に対応しているとは、さすが高級機である。

USB3.0(5Gbps)のハブ機能を搭載しており、USB端子としてはアップストリームが1系統、ダウンストリームは2系統を装備している。

ゲーム機能~画質モードによって入力遅延に差あり

いつものようにゲーム環境関連の情報をまとめておこう。PS5やXbox Series Xを本機と接続した場合のステータス画面は以下の通り。

PS5、Xbox Series X、いずれの場合も、3,840×2,160ピクセル/120Hzに対応していることが確認できた。Xbox Series XにおいてはDolby Vision非対応となったが、今のところ、この機能が有効に活用された事例はそう多くない。

PS5、Xbox Series Xでは、21:9アスペクトには対応していないため、3,440×1,440ピクセルを出力はできない。しかし、16:9の2,560×1,440ピクセルを出力することは可能だ。

PS5では、この2,560×1,440ピクセルモード時のVRRやHDR対応度をテストできるのだが、これを実行してみたところ、ALL OKの結果が出た。本機はPS5と繋いだ際、2,560×1,440ピクセルモードでもHDR、SDRの両方において、48~120HzまでのVRRに対応できるようだ。

なお、本機はALLM(Auto Low Latency Mode)には対応していない。ゲーミングディスプレイ製品の場合、その性質上、常時低遅延モードのようなものなので、ALLM非対応でも事実上困らないはず、と思っていたのだが、どうもそうではないようだ。

というのも、以下に「4K Lag Tester」(Leo Bodnar Electronics)での計測結果を示すが、実測したところ、画質モードが「ゲーマー1」「ゲーマー2」「FPS」「RTS」の時は低遅延なのだが、「鮮やか」「ブルーライト低減モード」「HDR効果」「sRGB」「色覚調整」「キャリブレーション設定1」「キャリブレーション設定2」の時は1フレーム時間以上遅延しているようなのだ。

画質モード「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」時

| 解像度 | 遅延時間 |

|---|---|

| 1080p/60Hz | 1.8ms |

| 1080p/120Hz | 1.0ms |

| 4K/60Hz | 1.8ms |

| 3,440×1,440/60Hz | 7.6ms |

画質モード「鮮やか/ブルーライト低減モード/HDR効果/sRGB/色覚調整/キャリブレーション設定1/キャリブレーション設定2」時

| 解像度 | 遅延時間 |

|---|---|

| 1080p/60Hz | 18.7ms |

| 1080p/120Hz | 9.5ms |

| 4K/60Hz | 18.7ms |

| 3,440×1,440/60Hz | 24.5ms |

計測結果は、アスペクト比設定によらず一定だった。4K Lag Testerは、昨年のファームウェアアップデートによって3,440×1,440ピクセル解像度時の60Hzモード、120Hzモード、そしてフルHD解像度時の240Hzモードなどが追加されたが、動作が不安定な様子。

3,440×1,440ピクセル解像度時の120Hzモード、フルHD解像度時の240Hzモードは正しく動作しなかったため、今回の評価では計測していない。

以上の結果を見た感じでは、ゲームプレイ時は画質モードは絶対に「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」と設定しておきたい、と思うはずだ。

その意味では、ゲーミングディスプレイ製品とはいえ、本機の場合はALLM機能はあった方が良かったのではないかと強く思う。ただ、低遅延な画質モードの時は、一般的なゲーミングディスプレイ製品と同等の低遅延性能になっているので、性能面での不満はないのだが。

なお、どの画質モードが低遅延なのか? 忘れてしまったときは、設定メニューを開いたときに出るウィンドウの右上の「DAS」(Dynamic Action Sync)機能の状態をチェックするといい。この「DAS」が「ON」になる画質モードが低遅延モードだ。

ちなみに、この「DAS」設定はメニュー項目から個別設定ができず、画質モードの切換に連動してオン/オフされる点に留意したい。

操作~リモコン付属。充実の2画面機能。FPSカウンターも面白い

ゲーミングディスプレイ製品としては珍しくリモコンが付属する。電源もリモコンから入れることができ、電源オン操作を行なってからDisplayPort接続の映像が表示されるまでの所要時間は実測で約6.0秒だった。また、HDMI1→HDMI2、HDMI→DisplayPortの入力切換所要時間は実測で約2.0秒。レスポンスはまずまずの速さだ。

リモコンには、音量や輝度の上下操作、入力切換、サウンドミュートといった、よく使いそうな操作ボタンが一通り揃っているほか、ユニークな機能ボタンも搭載されている。

便利だと感じたのは、ユーザーがよく使うメニュー項目をリモコンに2つある「ユーザー定義キー」に割り当てられること。

筆者がオススメするのは“事実上の画質モード切換”に相当する「ゲーミングモード」機能を割り当てるカスタマイズだ。前述したように、本機は選んだ画質モードによって入力遅延が異なってくるため、仕様頻度の高いこの操作メニューの割り当ては絶対的にオススメだ。

なお、ユーザー定義キーに割り当てられるのは「入力」「ゲーミングモード」「クロスヘア」「ブラックスタビライザー」「FPSカウンター」「Hexagon Lighting」で、これ以外のメニュー項目は割り当てることができないのが残念。筆者的には、「VRR/Adaptive-Sync」や「アスペクト比」切換のメニューは、「ユーザー定義キー」に割り当てたいと感じた。

また、本機は複数の機器を接続して使う用途が想定されるため、「ユーザー定義キー」を押すだけでHDMIやDisplayPortなどの特定の入力切換に直接変更できるようなカスタマイズもできるようにして欲しかった。このあたりは次期モデルか、あるいはファームウェアのアップデートなどで対応を期待したい。

[DTS]ボタンは、「DTS Headphone:X」の音響プログラムを変更するためのもの。

スピーカーアイコンの[サウンド出力]ボタンは音声を光デジタルで出すのか、アナログのイヤフォンジャックで出すのかを選択するためのもの。ゲーミングディスプレイ製品ではあまり見たことがないボタンだ(笑)。

この他、LGが「ブルーライトが低減されて長時間のドキュメント閲覧に適した画質モード」と主張する「リーダーモード」、有機ELの焼き付き低減に関連した機能にアクセスするための[OLEDケア]ボタンなどを備える。

本機はゲーミングディスプレイ製品なので、ゲームプレイを支援する機能が多く搭載されている。

「ブラックスタビライザー」は暗部階調を持ち上げて暗がりに潜む敵を見やすくするための機能。コントラスト感は減退するが敵の発見率が上げられる、ということで、この手のゲーミングディスプレイ製品では定番の機能である。

定番の機能は他にも。「クロスヘア」は、画面中央に本機が照準器を表示する機能。一人称シューティング(FPS)ゲームにおいて、照準器をゲーム側で描かないタイトルがあり、そうしたタイトルでも狙い撃ちがしやすいように、という支援機能である。ゲーミングディスプレイ製品ではこれを搭載するモデルが多い。

筆者が特におもしろいと感じたのは「FPSカウンター」。プレイ中のゲームのフレーレート表示を行なうのは、PCゲームの場合は容易だ。そうしたツールは色々あるし、最近ではGPUメーカーがドライバーソフトの機能の一部として搭載している場合も多い。

しかし家庭用ゲーム機ではそうした機能は提供されておらず、プレイ中のゲームのフレームレートを知る機会は与えられていない。ところが、本機の「FPSカウンター」を使うことで、PCゲームはもちろん、家庭用ゲーム機でもフレームレートのリアルタイム表示が見られるようになるのだ。

使い方にはポイントがある。

まず「FPSカウンター」だけを有効化すると、その時点でのゲーム機/PCと本機が「どの程度のリフレッシュレートで接続されているか?」が分かるようになる。

ここで、本機の「VRR/AdaptiveSync」を有効にすると、ゲーム機/PCが「VRR/AdaptiveSync」に対応していれば、ゲーム側のフレームレートに呼応するようにリフレッシュレートが連動するため、事実上のリアルタイムフレームレート表示が可能となる。

PS5では、現行のファームウェアでは、VRR非対応ゲームにおいても強制的にVRRを有効化できるようになったので試してみるといいかもしれない。

PCゲームにおいては、これまで通り、PC側のソフトウェアとしての各種フレームレート表示ツールを使うのも悪くはないが、PC側に一切負担をかけないでリアルタイムフレームレートが表示できるこの機能には価値がある。

また、ゲーム映像をキャプチャー(録画)したりゲーム実況配信などを行なう際、本機のフレームレートカウンターを使えば、録画されたビデオや配信されるビデオにフレームレートの表示が記載されないで済むというメリットもあるかもしれない。

映像は「FINAL FANTASY XV」のベンチマークソフト。左上の数値は、本機の「FPSカウンター」機能の表示。右上の方はNVIDIAのGeForce Experienceが表示しているフレームレート値だ。

リフレッシュレートを高く設定していると、本機のFPSカウンター値の表示が、実際のフレームレートの整数倍の値になることが多い。この動画はまさに、そうした状況を捉えたものだ。

LGは、2画面表示機能に力を入れているメーカーだが、本機も同機能が充実していた。

任意のHDMI入力とDP入力の組み合わせ、2画面並べて表示するPBP(Picture By Pictue)モードのほかに、親子画面として表示するPIP(Picture in Picture)モードを用意。さらに、入力された各映像をアスペクト比を維持して表示したり、あるいは無視して最大表示するなどの自由度も提供されている。

本機の3,440×1,440ピクセルにおいて、アスペクト比16:9の画面を2つ横に並べたPBPモードでも、フルHDならば、最大表示で1,720×1,440ピクセル。アスペクト比を維持しても1,720×968ピクセルで表示できるので、まずまずの見た目で見ることができる。

いちおう、PBPのアスペクト比維持モード時の入力遅延時間を計測して見たところ、以下のようになった。

| 位置 | 遅延時間 |

|---|---|

| 左画面 | 56.0ms |

| 右画面 | 57.0ms |

2画面モードでは、DASが有効になる低遅延な画質モードがないため、入力遅延はかなり大きくなるが、一般的なPCオペレーションではそれほど問題にはならないかもしれない。

ゲーミングディスプレイ製品は“派手に光り輝く照明機能”がトレンドだ。本機では「Hexagon Lighting」と命名されている。

名前に凄みがあるが、設定した色で光らせたり、あらかじめ設定した色変移をループさせるなど、照明機能としては基本的なものだ。

LG製のゲーミングディスプレイには、表示中の映像や再生中の音楽に連動した輝きを放つイルミネーション機能を持った製品もあったが、高級機である本機には、メディア連動照明モードも搭載して欲しかった。

今回の評価において、PC接続で16:9アスペクト比の画面を表示させた際、「アスペクト比」設定で「オリジナル」を設定しているにもかかわらず、画面全体に横長表示(=全画面表示)されてしまう現象に見舞われた。

しかしこの現象、本機の問題ではなく、GPU側のスケーリング設定の影響が原因であった。

この「アスペクト比設定によらず常に全画面表示になってしまう現象」は、NVIDIA製GPUの場合、「デスクトップのサイズと位置の調整」設定において「スケーリングなし」と設定することで解消できる。この設定状態で、本機のアスペクト比設定を「オリジナル」にすれば、ちゃんと左右に黒帯を表示した上で、正しい16:9映像が表示できるようになる。

画質~ゲーミング用と侮るなかれ。画質は良好

本機の映像パネルは有機ELで、解像度は21:9アスペクト比の3,440×1,440ピクセル。この解像度では、最大級の45型である。

21:9アスペクトで、3,440×1,440ピクセルの解像度を持つ製品は、34型が主流であり、45型の本機は、まさに“大画面☆マニア”にはたまらない逸品だ。

アスペクト比を21:9(あるいはこれに近いアスペクト比)に固定して、解像度をより高いものを選ぼうとすると、38型/3,840×1,600ピクセル、40型/5,120×2,160ピクセルなどの機器が候補に挙がる。いずれにせよ、45型の本機は、21:9アスペクト比のゲーミングディスプレイ製品としては画面サイズ的には最大級といってよい。

光学300倍、光学30倍の画素の顕微鏡写真を下に示すが、画素形状やサブピクセルの位置などを見た感じでは、白色有機EL画素にカラーフィルターを組み合わせた、LGディスプレイのRGB+Wサブピクセル構成の有機ELパネルと思われる。つまり、一般的な有機ELテレビのパネルと同等品と言うわけだ。上で実測した入力遅延の少なさも鑑みるに、最新型(あるいはそれに近い世代)の有機ELパネルが採用されていると見ていいだろう。

いつものように白色の光スペクトラムについても計測してみた。本機は画質モードが多いので、「ゲーマー1」「ゲーマー2」「鮮やか」「HDR効果」「sRGB」の5つで計測している。

LGディスプレイの有機ELは、青色の有機材で発光させ、この青色光を蛍光体にぶつけて白色光を作り出している。その関係もあって、光源色の青色スペクトラムは鋭いが、赤色と緑色のスペクトラムは分離感が甘く、ピークも鈍いのが特徴だ。このスペクトラム特性も、本機の映像パネルがLGディスプレイの有機ELパネルであることを裏付けている。

いつものUHD BDの画質評価ソフト「The Spears & Munsil UHD HDRベンチマーク」での画質評価も行なってみた。

まず、本機が有機ELパネル採用機ということで、漆黒の背景の中を無数の高輝度な輝点が、奥行き方向から手前に3Dスクロールする「StarField」を実行してみる。

結果は想像通り。高輝度な輝点の明るさに引っ張られることなく、背景が漆黒を保ち続ける黒再現能力が素晴らしい。暗室で見ていると、本当に画面中央に吸い込まれそうな感覚に陥る。

続いて、TONE MAPPINGテストにて、最大10,000nitの白赤緑青の各色階調バーを、画質モードを「ゲーマー1」で表示させた際に、筆者が視覚できた階調上限(単位はnit)を計測。すると、白階調が4,000nit、赤が400nit、緑が3,600nit、青が1,000nitまでであった。やはり赤が極端に弱い一方、白色サブピクセルが実装されている関係で白黒階調はかなり深度が深かった。まさに、LGディスプレイの有機ELパネルらしい計測結果となった。

LGディスプレイ製の有機ELパネルは、同サイズ・同解像度の液晶パネルと比較して、消費電力が高いため、画面内に高輝度表示物が多い場合は、消費電力を抑える目的と焼き付き低減の観点から、極端に輝度を下げる表示特性があるのは有名な話。液晶テレビも同特性はあるが、有機ELほどではない。

この特性を調べて見るべく、テスト映像「Peak vs Size」を再生してみた。試したのは、画面中央に10%サイズの10,000nitの白い長方形を表示させた時と、全画面表示(つまり100%)で10,000nitの白い長方形サイズを表示させた時の2パターン。

照度計を用い、それぞれで輝度値を計測してみたところ、下記のようになった。画質モードは「ゲーマー1」だ。なお、参考までに筆者宅にある私物の液晶テレビ、東芝レグザ55Z720X(2018年モデル)にて画質モード「ゲーム」における計測結果も示しておこう。

LG「45GR95QE-B」の場合

| サイズ | 輝度値 |

|---|---|

| 10% | 2,035lux |

| 100% | 472lux |

レグザ「55Z720X」の場合 (2018年モデルの液晶テレビ)

| サイズ | 輝度値 |

|---|---|

| 10% | 1,004lux |

| 100% | 987lux |

有機ELの45GR95QE-Bでは、白色長方形の表示サイズが小さいときには、かなり明るく表示できているが、全画面表示になると表示輝度が4分の1まで下がってしまう。

一方、液晶の55Z720Xでは、白色長方形の表示サイズが小さい時と大きい時でほとんど輝度値が変わらない。また、白色長方形の表示サイズが小さい時の輝度値は、45GR95QE-Bの半分しかなかったのに、全画面サイズ表示時にはその関係性が逆転するのが興味深い。同じ「10,000nitの輝度値」の白色長方形の表示で、計測結果がここまで違ってくるのだ。

この結果で見えてくるのは、高輝度な表示物の面積占有率に応じて、有機ELの45GR95QE-Bは、表示映像の平均輝度がドラスティックに変わってくる、と言うこと。つまり本機では、ゲームにおける銃撃時のマズルフラッシュや爆炎などのエフェクト表現は相当に眩しく表示できるが、炎天下の屋外シーンなどではけっこう控えめな輝度の表示になる(可能性が高い)と言うことである。

競技性の高いゲームをプレイする人にはこの特性はプラスに働くのか、マイナスに働くのかは分からないが、少なくとも、映画のような冒険活劇的ゲームでは、この特性はむしろ雰囲気を盛り上げてくれそうな気がする。

※現在は後継ソフト「Spears & Munsil Ultra HD ベンチマーク(2023)」が発売中 edipit 8,800円

ということで、今回の評価では、筆者は、今年3月にカプコンから発売された「バイオハザード RE:4」のPC版をプレイした。

PC版の「バイオハザード RE:4」は、最初から21:9アスペクト比の3,440×1,440ピクセル解像度の映像描画に完全対応しているので、それはそれは没入感の高いゲームプレイが楽しめた。

今回、ゲーム映像の表示チェックやHDMI2.1接続テストにあたっては、GIGABYTE社に協力を頂いた。今回、お借りしたモデルは「AERO 14 OLED BMF-72JPBB4SP」だ。

画面に14.0型の2,880×1,800ピクセル解像度の有機ELパネルを搭載。CPUはインテル第13世代Core i7-13700H(20スレッド対応)。GPUはNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop(6GB)を採用。GPUの理論性能値はPS5(10TFlops)を上回る12TFLOPSを誇る。

メインメモリーはDDR5 16GB、ストレージには1TBのNVMe SSDを採用。小さいボディながらもHDMI2.1端子(48Gbps)を搭載。写真は実際にPC版の「バイオハザードRE4」を「AERO 14 OLED BMF-72JPBB4SP」で動作させてHDMI接続で45GR95QE-Bに画面出力させている様子だ。

このゲームは、主題が“ゾンビと戦って生き延びる”ということもあって、暗いシーンが多いが、銃火器による攻撃や、明暗差を匠に使いこなしたホラー演出も多用されている。具体的には「画面全体が明るくなるシーン」よりも、暗めなトーンのシーンを主体にしつつ、「画面内の要所要所をパっと明るくするようなエフェクト演出」が度々登場するため、本機の高いピーク輝度性能がゲーム映像と完璧な良相性だった。

筆者が本機で「バイオハザード RE:4」を実況しながらプレイした様子は、4K/HDR/60fpsにてYouTubeで公開しているので、興味がある人は是非ご覧頂きたい(都合上、ゲームのネタバレ的な要素があるのでそのあたりを気にされる方にはオススメしない)。

大画面☆マニアでは、よく行なっている「倍速駆動における補間フレームの品質テスト」については、本機が補間フレーム生成に対応していないため省略する。

ゲーミングディスプレイなので、スムーズな動きの映像を楽しみたいならば、本機のリフレッシュレートを高く設定し、高性能なGPUと組み合わせて、ハイフレームレートなゲーム映像を生成すればいいのだ。対応ゲームは限られるが、NVIDIAのGeForce RTX 40シリーズ向けに提供が始まった「AI支援の補間フレーム機能」である「DLSS3」を活用するという手もあるだろう。

続いて、映画コンテンツを再生して本機の映像表現能力を評価してみた。用いたソフトは定点観測的に行なっている、いつものUHD BD「マリアンヌ」だ。

この映画は21:9アスペクト比(2.33:1)に極めて近い「2.35:1」(いわゆるシネマスコープ)のアスペクト比で制作されており、UHD BDには、16:9フレームの上下に黒余白を設けて収録している。

せっかく21:9アスペクト比の本機で表示するのであれば、この上下の黒余白を切り取って、2.35:1の映画本編映像だけを全画面表示したくなる。

実は、本機ではそれができるようになっている

「マリアンヌ」のようなシネマスコープ映画を全画面表示するには「アスペクト比」の設定を「シネマ1」とすればよい。この状態の映画視聴はなかなか感動的だ。画面サイズはたかだか45型ではあるが、湾曲している感じが劇場っぽい雰囲気を醸し出してくれる。

ちなみに、本機にはアスペクト比モードには「シネマ2」もあって、こちらは、字幕表示領域のために、黒余白を若干設けたバリエーションになる。ただ、こちらのモードは筆者としては使用を積極的にはすすめない。というのも、映画本編映像を上下につぶしてアスペクト比が狂った状態の表示となるためだ。

もし、字幕が画面内に収まらないときには、プレーヤーの方で字幕の上下位置を合わせた方がいい。繰り返し述べておくが、シネマスコープ映画を全画面表示したい場合に選ぶべきアスペクト比モードは絶対に「シネマ1」である。

ちなみに最初、本機で映画を視聴したとき、アスペクト比モードの「ジャストスキャン」「シネマ1」「シネマ2」が不活性となって選択できなかった。

実はこれ、「VRR/AdaptiveSync」がオンになっていると選択できなくなるのだ。この重要な事実が取扱説明書には記載されていないので、本機ユーザーは絶対に覚えておこう!

さて、45GR95QE-Bにおける映画の表示品質だが、LGのテレビ製品に近い画質でチューニングされており、普通に高画質で楽しめてしまった(笑)。

本機には画質モードに「シネマ」がないので、映画視聴時にどのモードを選ぶべきか悩んでしまいそうだが、筆者の評価では「ゲーマー1」か「ゲーマー2」がオススメと感じる。「ゲーマー1」はコントラスト重視、「ゲーマー2」は階調重視といったイメージだ。両モードはホワイトバランスが微妙に違っており「ゲーマー2」の方が色温度が低い。CGやアニメ映画は「ゲーマー1」、実写系映画は「ゲーマー2」が相性がよさそうだ。

HDR表現はかなり優秀で、チャプター2の夜の街のシーンでは、社交クラブのネオンサインや街灯などの自発光表現は力強い。

夜のアパートの屋上で展開する偽装ロマンスシーンも、漆黒から立ち上がる暗部階調表現が見事で、かなり暗いシーンにもかかわらず、立体感を感じるほど。ここで語り合う主役のブラッド・ピットとマリオン・コティヤールの二人の肌色の表現にも違和感は少ない。

赤の色深度に負い目があるLGディスプレイの有機ELパネルだが、この暗がりにおける人肌表現にはちゃんと肌色の暖かみが残って描けている。本機はゲーミングディスプレイではあるが、カラーボリューム設計はかなり手が込んでいるようだ。

本機は、DTS Headphone:Xにも対応しているので「お一人様のデスクトップシネマ環境」としてもおあつらえ向きかもしれない。

結論~32:9シンパの筆者を唸らせた21:9のニクいヤツ

実は今回、45GR95QE-Bに加え、同じLG製の32:9アスペクト比、49型ウルトラワイドディスプレイ「49WL95C-WE」(2021年モデル)も借りていて、2モデルを並行しての評価やゲームプレイを行なっていた。

21:9の45型「45GR95QE-B」と、32:9の49型「49WL95C-WE」のどちらが楽しかったかというと、これは正直甲乙付け難い。

どちらかと言えば、筆者は元来「32:9シンパ」だったので、この気持ちが揺るぐことはないと思っていた。なので、「甲乙付け難し」という結論に至るとは、自分でもちょっと意外なのである。

実際、32:9の49WL95C-WEの方が、画面の横幅が大きい分、自分の左右の視界への映像の回り込み具合(≒サラウンド感)は強い。

しかし、画面サイズの数字的には小さい45型の21:9の45GR95QE-Bの方が、高さ方向(上下方向)の没入感で49WL95C-WEを上回ったのである。

これは数値で比較すれば自明なことだった。

49WL95C-WEの画面サイズは49型だが、アスペクト比32:9なので、表示寸法は横約120cm×縦約33cm。一方の45GR95QE-Bは、45型でアスペクト比21:9なので、横約105cm×縦約45cmとなる。要は、45GR95QE-Bの方が36%も上方向の表示が大きいのだ。

また、49WL95C-WEは「対角49型の32:9」なので、三角比で計算すると、16:9の対角27型の画面を左右に+50%ずつ広げた画面サイズに相当する。一方、45GR95QE-Bは「対角49型の21:9」で、同様に計算すると、16:9の対角36型の画面を左右に+15%ずつ拡大したサイズに相当する。

つまり「中央16:9の表示領域サイズ」という観点で比較すれば、49WL95C-WEは27型相当、45GR95QE-Bは36型相当ということになる。正面に座ったユーザーから見える“体感的な大画面”感は、45GR95QE-Bの方が強いのだ。

まぁ結局、縦横どちらの没入感を優先するかは、ユーザーの好みだったり、プレイするゲームの内容によるとは思うが、筆者は双方にそれぞれ魅力を感じたということだ。

45GR95QE-Bは、21:9アスペクト比モデルとしては最大級の画面サイズであり、良好な画質性能、リモコン付属で操作系も抜かりなし。接続性も悪くない。そして、最大リフレッシュレート240Hz、画素応答速度0.03ms、VRR/AdaptiveSync対応など、各種ゲーミング性能も申し分なし。

自分の「バイオハザード RE:4」配信でも幾度か漏らしている「へぇ。これ、いいね」という台詞は、たぶん筆者の心の声だろう(笑)。

価格は高めだが、21:9アスペクト比モデルとしては、買って損なしの製品だと思う。ただ、21:9画面をフル活用できるのはPC環境に限られるので、そのあたりには留意したい。

なお、もし後継機があるのであれば、同画面サイズかそれ以上で、より解像度の高い、たとえば3,840×1,600ピクセルや、5,120×2,160ピクセルのモデルも見てみたい。