トピック

カビ生えた、ヨレヨレテープを救え! 音声アーカイブの“駆け込み寺”ティアックカスタマーソリューションズに潜入

2025年8月18日 08:00

どうしても再生したい、大切な音声が収められた録音テープはないだろうか。

埼玉県入間市。国道16号線から入ったすぐの場所にある、ティアックカスタマーソリューションズ。そこに、決して諦めない不屈の男達がいた。依頼者から預かった大切なメディアから、なんとしても音声を取り出す。これは、その一点にこだわり続ける、技術者達の姿を描いた記録である。

同社は、ティアックのグループ会社として、1989年の創業以来、音響機器や情報通信機器の修理業務を行なってきた。

現在は、映像/音声データのアーカイブも行なっており、先日開催されたOTOTENでは「音声ダビング」をテーマに展示。「あの頃の大切な音源 眠らせてしまっていませんか?」とのキャッチコピーを掲げ、再生機器が発売されなくなって久しい録音メディアをデジタル化する業務をアピールしていた。

話を聞いてみたところ、カセット、MDといった広く普及した録音メディアはもちろん、オープンリールやDATなど、幅広いメディアに対応しているという。

さらに、TEACという未だカセットデッキを製造しているメーカーが手掛けるサービスであることも興味深い。単なるアーカイブサービスではなさそうだ。

興味をそそられた筆者は、デジタル化を行なう拠点へ潜入。アナログテープメディアを中心とした、デジタル音声アーカイブの最前線にして、最後の駆け込み寺ともいえる驚きのテクニックの一端を見ることができた。

そもそも、音声ダビングサービスとは?

ティアックカスタマーソリューションズの手掛ける音声ダビングサービスは、さまざまなアナログ素材やデジタル素材を、WAVやDSDなどのフォーマットでデータ化。メディアの劣化が進み再生できなくなる前に、大切な音源データをデジタルファイルに収めるというサービスだ。

納品物は、デジタルファイルの他にも、CD-RやHDD、各種メモリーカードにも記録することができる。

オプションサービスとして、テープに発生した「カビ除去」、ベタつきが発生したテープに施す「熱処理(恒温槽完備)」、デジタル化するときの「ハイレゾ対応」などがある。ハイレゾ対応は、48kHz/24bit~192kHz/24bitのWAVと、2.8MHz/5.6MHzのDSDIFF or DSFに対応する。

おおまかな流れは、見積もりフォームから問い合わせを行ない、メディアをティアックへ送付。到着後、素材の状態確認を行なって、詳細見積もりの提示へと進む。ダビング完了後は、メディアの返送・納品といった流れとなる。

猛暑の中、ティアックカスタマーソリューションズを訪ねた。ぱっと見の外観は、大手メーカーの修理拠点というイメージ。実際その通りで、TEAC、ESOTERIC、TASCAMといった自社製品だけでなく、他社製品の修理委託も手掛けている。

取材に対応していただいたのは、同社代表の廣瀬正夫氏、サービス部OSBチームリーダーの落合泰弘氏だ。なんと、このような取材の依頼は初めてのことだという。

まず、最も気になるダビング現場を見せていただく前に、そもそもどんな依頼が多いのか実態を伺った。

まず、記録メディアだが、オープンリール、カセットテープが多いという。

依頼元は、官公庁や公共機関、大学などが圧倒的だそうだ。逆にOTOTENで筆者が興味をそそられた個人からの依頼もあるが、本数ベースでみると1割もないという。

個人からの依頼というと、「CDからダビングした自作のコンピレーションMD」とか、「深夜ラジオの名場面集カセット」とかを思い浮かべる方もいると思うが、これらはすべて対応することができない。

考えてみれば当然の話であるが、業者にタビングを依頼すると、私的録音には該当せず、著作権の問題が避けては通れない。

実際に持ち込まれた事例では、明らかにプロのアーティストと分かるような音源をはじめとして、ラジオ番組、TVの歌番組などもあったそうだ。

依頼時には「著作権に関する誓約書」を提出することが必須となっており、同書には“一度受けた依頼でも権利関係で問題があれば、依頼を断る”という主旨の一文が添えられている。

となると、個人の方からの依頼は、どういったケースがあるのだろうか。本数ベースでは5~10本程度の単位が多いというが、事例として伺ったのは、家族の声が収められたテープだった。

「具体的には、ご依頼される方にとっての曾祖父・曾祖母の声が収録されたテープです。病床のご家族を励ますために、ご本人がお元気だった頃の家族の会話を聞かせてあげたいというご依頼です。ご事情を伺って、一刻も早く対応させていただくために、作業を入れ替えて納期を調整することもありました」(落合氏)

胸が熱くなるエピソードだ。なんと、このような事例が年に数回はあるという。大切な家族にあの頃の声を聞いて欲しい。でも、再生するデッキがない。どうしたらいいのか。そんな切実な家族の願いを叶える仕事だ。

官公庁や公共機関からの依頼は、図書館、大学、放送局などからのアーカイブ要望が多いという。内容は多種多様で、方言や伝統芸能、宗教関係の説法といった録音物、講演や朗読を収めたテープもあるそうだ。

研究・教育目的は著作権の制限は除外され、二次利用に関しても支障がないため、さまざまな音源が持ち込まれる。

そのような録音物は、デジタル化して半永久保存のアーカイブにするだけでなく、資料館等でボタンを押したら音声が流れるといった展示用途で活用することもあるそうだ。

「去年の秋からご依頼は増えています。ユネスコの発表したマグネティック・テープ・アラートによって、2025年までにデジタル化しないと磁気テープが再生できなくなるという警告が世間に広まりまして。それに伴い、業界全体で映像も音声もデジタル化の需要は増えているんです」(落合氏)

依頼の大半が公共機関ということは、業務のはじまりもそこにあるのだろうか。

「はい、最初は業務用途のご依頼からスタートしています。公共機関だけでなく、放送局からのお持ち込みもあります。そこから個人向けのサービスもWEBページ経由で受け付けようとなって、今に至ります」(落合氏)

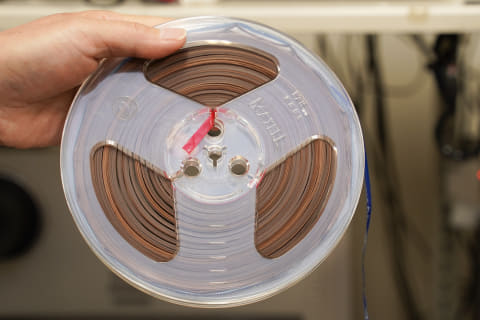

本数の大部分を占める磁気テープ。中でもオープンリールとカセットテープの比率は高い。カセットは状態の良いメディアがほとんどだが、オープンリールは数十年も前のシロモノだ。保管方法やメディアの状態もさまざまとなる。

官公庁・放送局・博物館などは、管理が徹底されており状態が良いテープが多い。反面、それ以外の方が保管されているテープは、カビが発生していたり、状態の思わしくないケースもある。

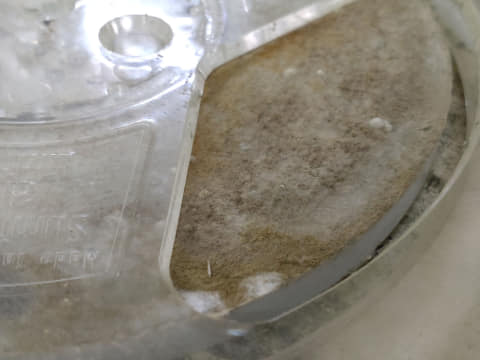

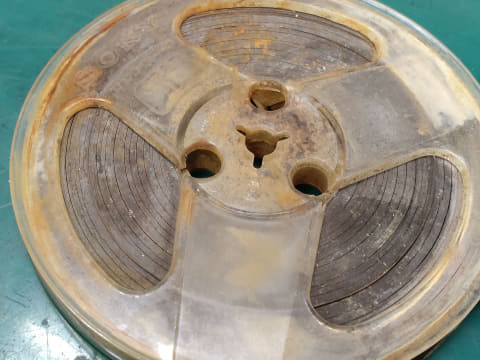

例として写真を見せていただいたのは、保管中にエアコンの排水トラブルで水が掛かってしまったオープンリール。事実上、浸水した状態に近かったという。濡れたことで、カビだけでなく、テープ自体がヨレヨレになってしまったが、「TEACさんならできますか」と連絡があった。「まずは現物を拝見します」と預って、復旧に挑戦したという。

また、サビや泥で汚れたケースもあった。タイムカプセルとして土の中に埋めていたが、収納容器の密閉が不十分だったことで、中に水が入ってしまった。結果、内部のオープンリールにサビが発生していたという。

カプセルを埋めた当時の先生は、校長先生になられていて、退任前にどうにかご本人に聞いてもらいたいという熱の籠もった依頼だったそうだ。

ちなみに、一般家庭でもオープンリールを保管する時は、どうしたら良いのだろうか?

「乾燥剤を入れて、密閉してあると劣化は少ないですが、それでも長期間、押し入れなどにしまい込まれたままでは、カビてしまうことが多いです。適度に再生されていることが一番良いですが、再生機がないのでそうもいかないですよね」

「テープが痛むと、酢酸ガスが発生しますが、それがまたテープを痛めて、連鎖的に劣化が進んでしまいます。ですので、ガスを外に逃がすために定期的に箱を開けて風通しするのが良いと思います」(落合氏)

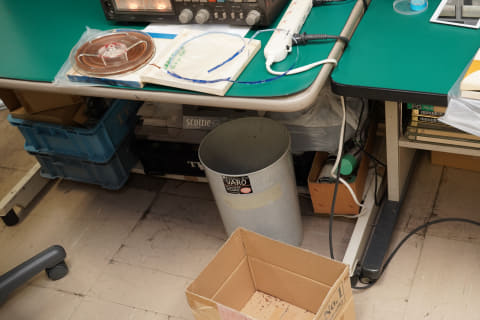

デジタル化作業部屋に潜入

では、いよいよダビングを行なっているエリアに潜入しよう。そこは所狭しと再生機器やレコーダーが並んだ「THE・作業部屋」といった空間だ。

オープンリールデッキ、カセットデッキ、MDやCDデッキ、メモリーカードに録音する業務用のマスターレコーダー、DSDレコーダーなどが勢揃いでまさに圧巻だ。

カセットデッキは「112R MKII」、「122 MKIII」。MDデッキは「MD-CD1 MKIII」、および同MKII。レコーダーは「SS-CDR1」、「SS-CDR200」、「DA-3000」、「HS-8」といった機器が並んでいた。

ちょうど、官公庁から持ち込まれたカセットテープからデジタルデータにダビングを行なっている真っ最中だった。同じような再生機・録音機のセットがあちこちにあり、何本ものカセットテープが同時平行でダビングされている。

元々修理部門に在籍されていたエンジニアの方に、まずはテープの復旧について実践していただく。取り出したのは、ヨレヨレになったオープンリール。当時、テープのベースに使用されていたアセテート素材が劣化したことで、縮みや波打ちが発生。強度も低下している。

強度が落ちたテープは、引っ張ると切れてしまうことがある。基本的は切れても繋いで再生を試みるそうだが、あまりに何度も切れるときは、やむを得ず強度が保たれているところまで送ってから再開することもあるそうだ。

そんな状態であるため、1度デッキに通してA面を録っただけで、テープがボロボロになってしまい、B面が再生できない……なんてこともあるという。

「危ないと思ったら、レコーダーを2台回して、A面B面を同時に録りますね。B面は逆再生になってしまうのですが、あとからデジタル編集でリバースすれば聴ける音になります。もちろん、テープが保ってくれたらB面も再生して録音します。万一、ダメだったときの保険としてB面も同時に録っておくのです」(作業担当者 大谷氏)。

テープの状態を確かめて、A面B面それぞれの再生に耐えられるかを判断するという。長年の経験に基づいた目利きのスキルがあってこそだろう。筆者なら、状態を確かめるだけでも、怖くて躊躇ってしまう。

「痛んだテープはデッキで再生すると破損します。巻き取る際、曲げ角度がキツくなると、プラスチックが折れるように切れてしまうのです。1回の再生すら耐えられそうにないと判断した場合は、苦肉の策を取ります。お客様の許可を取った上で、テープを巻き取らず、再生した後は、そのまま下に置いた箱に流してしまうのです。1回の再生でボロボロになったテープは袋に詰めてご返却となります」(大谷氏)

この一発勝負、しかもオープンリールとしての復旧が不可能になるという荒技だが、顧客が断ったケースは一件もないという。とにかく聴けるようにしてほしいという思いが強く、むしろ「是非やって下さい」と頼まれるそうだ。

他のダビング業者であちこち断られた末にTEACに持ち込まれるケースが多く、一目見て匙を投げられたテープでも対応してきたそうだ。

実際にヨレヨレになったテープを、慎重に、ゆっくりと読み取っていく。なんとか千切れずにヘッドを通り、録音できている。録音データを再生してみると、録音時と違うスピードで再生したため、謎の音になっているが、デジタル編集でスピードを変えれば正常に聞けるようなる。

実はこれには意味がある。弱ったテープを本来の高速回転で回してしまうと、切れてしまう可能性があるためだ。よって、遅くても安全な速度で回転させて、最後まで回しきることを優先するそうだ。実演ついでに、A面B面同時録音も試してもらえた。B面の音声は逆再生だが、ちゃんと同時録音されていた。まさに積み重ねた経験に基づく匠の技である。

続いて、カビの激しいテープ。「こんな状態のテープ、本当にデジタル化できるの?」と心配になる。カビへの対応には様々な方法があるが、今回は乾式のクリーニングで除去するという。

手順はこうだ。クリーニング専用のデッキにカビの生えたテープをセット。密閉度を高めた改造カバーを被せて、掃除機を吸い取り穴に接続。掃除機を動作させたら、テープを高速で巻き取っていく。

テープが走行するメカの途中には、表面を乾拭きするギミックが取り付けてあり、適度なテンションが掛かった高速巻き取りをすると、ほとんどのカビはカバー内で四散。掃除機まで吸い込まれるとのこと。

一回ししたら逆回しでも行ない、残ったカビを除去する。巻き取ったあとは、アルコールで残った汚れを拭き取って完了だ。

なお、先ほどの写真でご覧いただいたようなふわふわのカビが積もっているようなテープは、特設スペースに移動し、専用の机で換気をしながら実施する。作業部屋の環境も守ることも重要というわけだ。

「記録面にカビが侵食していたとしても、クリーニングして再生すると音が取り出せるのがアナログテープの良さでもあります。テープとしての状態を保っている部分に関しては、ほぼ再生できます。音が揺れる事もありますが、それでも音が取り出せないことはありません」(落合氏)

「ダビング業務をはじめた当初は、放送局様の保管されているテープから始めたこともあり、状態がよいテープばかりでした。状態の厳しいテープが持ち込まれる機会がある度に試行錯誤しながら、レストアする技術を高めていきました。やはり、そういうテープが持ち込まれても断らなかった、なんとかしようと諦めなかったことが今に生きていると思います」(落合氏)

権利関係でダビングできない音源を断ったケースはあっても、テープの状態を理由に断ったケースは今まで1度もないというから、おみそれする。

「あちこちで断られて弊社にたどり着いたお客さまも多く、我々が断ったらその先はないだろうという事実があって。作業担当者もそういうモチベーションでやっていますね。だからときには大胆な作業をして、少しでも長く音を取り出すように工夫を重ねています」(落合氏)

逆にデジタルメディアは、復旧が困難になるケースもあるという。筆者も経験があるが、安物のCD-Rに焼いたと思われるインディーズバンドの音源などは、数十年経ってリッピングすると失敗してしまった。

「CD-Rの読み込めないという事象は、テープのようにアナログ的な対策で復旧できないため、お持ち込みいただいても難しい可能性はあります。また、CD-Rは、記録層の種類によって寿命は異なり、また、ディスクの製造品質や保管環境により大きく変化します。CD-Rと違って録音用のMDは磁気による記録なので、比較的持ちはいいですね。なお、我々がデジタル化したデータは、お客様からのご要望があれば、長期保存用ディスクでの納品にも対応しています」(廣瀬正夫氏)

筆者の難ありテープもデジタル化してもらう

オープンリールの復活術を見学したあとは、筆者が持ち込んだメディアもチェックしてもらった。まず、カセットテープだ。

筆者が高校生の頃、高校教師と生徒会が一緒になって、ある映画の自主上映を地域でやろうという企画が立ち上がった。その映画のプロモーションを兼ねたイベントの録音テープ。映画にちなんだ音楽のライブや関わった高校生のスピーチなどがあったように記憶している。

拙宅に唯一残存しているカセットテープで、CDの保管棚にケースに入れて突っ込んであった。若干白カビが表面に生えていて、既にデッキがない我が家ではテープ送りすらできない。

そもそもカセットテープが個人から持ち込まれることはあまりないようだ。たまに個人から依頼が来てもテープにカビが生えていることは稀だという。

カビが発生してしまった筆者のテープは、まずリールをハーフから取り出さなければならない。ネジ留めではなく接着しているため、専用の工具を使いハーフを割って取り出す。再生時は、別のハーフにリールを移植するそうだ。

とにかく中の音が聞きたい。筆者が「気にせずハーフを割ってください」とお願いすると、エンジニアの大谷氏が慎重にハーフを割って、無事にリールが取り出された。

そして、アルコールを染みこませた綿棒で表面のカビを丁寧に除去していく。みるみるうちに綺麗になるテープ。乾燥などもあるので、実際のデジタル化作業は後ほど行ない、そのデータを後日いただいた。

音源を受け取った筆者は、あまりの懐かしさに悶えてしまった。たかだか高校2年生の自分が偉そうにスピーチする音源を聴いて、もん絶しそうになった。自分の声が収められた最古のデータであることは確定だ。

うまいこと自分の考えを言葉にできない拙さ。気取っているくせに、どこか恥ずかしさもにじませている声色。何から何まで、高校時代の青春だった。特級呪物、もとい思い出の音源として保存したいと思う。

また、カセットテープとは別に思い出の録音が入ったMDもデジタルデータにすることができた。預けたMDのラベルと中身が違ったことが分かった瞬間、恥ずかしさでまたももん絶しそうになったのは内緒だ。

MDはデジタルのまま44.1kHz/16bitでデータ化されるのが基本だが、希望すればハイレゾでも納品可能だという。一度もアナログにすることなく、デジタルのままSRCを介して希望のフォーマットに変換される。なんだか、懐かしのMDを再生するためにデッキが欲しくなってきた。権利的に業者にダビングはお願いできないけれど、再生したい懐かしのMDならたくさんある。

先だって紹介した、再生スピードの正規化やリバース処理といった作業以外にもデジタル上で処理することはある。主なものを聞いた。

まず、オープンリールではトラック並びの整合性がそのまま録音しただけでは取れてないこともある。実音を聞きながら、修正が必要ならデジタルで編集作業する。

ノイズ除去については、基本は実施しないとのこと。これは、原音(記録)に忠実であることを大切にしているためだ。ただし、利用者からの要望があったり、ノイズが酷い場合はティアックから提案し、了承を得た上で、ノイズ除去もしてくれるそうだ。

磁気テープをレストアする技術がすごいことは十分にわかった。しかし、ティアックカスタマーソリューションズの最大の強みは、自社で再生機材のメンテナンスができることにあるだろう。

自社製の機材を複数台用いてダビング。さらに同じ建物に修理部門まで備えることで、いつでも機材のメンテナンスが可能な体制が確保されているのだ。

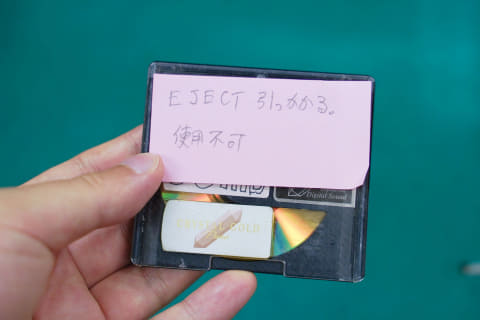

具体的なメリットがあった事例を紹介しよう。というか、自分が持ち込んだMDでそれは起こった。MDは、カートリッジに収められた光磁気ディスクを読み取るために、デッキの中でシャッターを開閉するのだが、そのシャッターの機械的な不具合でMDがデッキから出てこなくなってしまったのだ!(ごめんなさい……)

しかし、ここはTEACの修理拠点。すぐさま別フロアの修理部門にデッキを持っていき、分解してMDを取り出すことができたとのこと。(本当にごめんなさい……)

そういえば、当該のメディアは何度も録音を繰り返したMDだったことを思い出した。もちろん、当時問題は無かったが、何らかの要因によりトラブルになってしまったのだろう。

万一、デッキ側が支障を来たしてしまっても、いざとなったらすぐに修理できる体制が整っているからこそ、慎重に時に大胆に再生を試みることができる訳だ。

さらに、例えばDTRSの「Hi8テープ」など、珍しいメディアからのデジタル化も受け付けている。なんと、本数次第では、再生デッキを新たに導入し、ダビングを行なった事例もあるというから驚きだ。

他社メーカーの再生機でも果敢に“整備済み製品”を購入し、デッキが壊れていた場合は、自前で修理にもトライするという。これまで手掛けたものとして、「デジタルマイクロテープ(NTカセット)」、音声メディアではないが「ZIP」などがある。

DTRS-HR規格に対応した「DA-98HR」が2台設置してあったが、現存して稼働しているものは非常に少ないそうだ。当時は映画向けのマルチトラックレコーダーとして需要があり、北米でも購入されていたシロモノ。古い映画のリマスター目的で、当時のマスターテープが持ち込まれたりするとか。

押入れの中に眠っているテープ、ありませんか?

大切なメディアから音を取り出すことに掛ける情熱は並々ならぬものがあった。方々で断られ、もう他に頼る場所がない人の、まさに“駆け込み寺”だ。「もう一度聞きたい」「この録音を未来に残したい」「大切な人に聞いてもらいたい」そんな切実な思いを形にするプロフェッショナル集団、それがティアックカスタマーソリューションズの方々だった。

「技術者としては、厳しい状態のテープをどうにかして再生して、何が入ってるか分かったときは嬉しいですね。お客様も喜んでくれます。お礼状はいただくことはあっても、苦情をいただいたことはまずないんです。先ほどお話ししたケースの様に、テープとしては使えなくなったとしても、音がデータとしてもらえればありがたいですと感謝していただけますね」(大谷氏)

本稿をお読みの方、歴史的・文化的価値のある記録メディアがどこかに眠っていないだろうか。完全に再生不能になる前に、デジタル化するのはいかがだろう。マグネティック・テープ・アラートは2025年までがデッドラインと言われている。もう猶予はないかもしれない。

高い技術力と充実した修理体制により、他では再生できないメディアにも果敢にトライする者達が入間市にいる。1人でも多くの方が自分のライブラリを見直すことを願うばかりだ。