西田宗千佳のRandomTracking

第627回

Netflixと「アニメ」の10年。担当者が語るメインカルチャーへの道のり

2025年8月14日 08:00

今年は、Netflixが日本市場に参入して10年目という節目の年だ。

同社は日本から発信されるアニメーション作品の状況について、記者向けのラウンドテーブルを開催した。10年間で日本のアニメがどのように世界に受け入れられていったのか、そのためにはどのようなことをしているのかが語られた。

ご対応いただいたのは、Netflix コンテンツ部門 バイス・プレジデントの坂本和隆氏、Netflix コンテンツ部門でアニメ関連のコンテンツ調達を統括するディレクターの山野裕史氏だ。

年間10億ビューを超えるアニメ。グローバルでメインカルチャーに

冒頭でも述べたように、Netflixが日本でサービスを開始してから10年が経過する。坂本氏はまさにその年にNetflixに、日本でのコンテンツ制作担当として入社している。

坂本氏(以下敬称略):10年前は弊社自体の認知も低く、「Netflixとは」ということから説明しなければなりませんでした。しかし、2020年以降、コロナを経て日本や韓国のコンテンツの認知が広がり、大きなヒットがアジアから生まれるようになっています。アニメはニッチと思われましたが、いまや堂々たるメインカルチャーになっています。

結果として、Netflix有料会員(2024年末の段階で3億2000万人以上)のうち、約半数が最低でも1本のアニメ作品を見たことがある……という状況になり、累計視聴者は3億人を超える。2019年から2024年までのデータに基づくと、アニメ作品の総視聴時間は5年間で3倍になった。昨年のNetflixにおけるアニメの総視聴時間は「10億ビュー」に達したという。さらに、2025年度上半期の視聴動向をまとめたレポートによれば、アニメの視聴数は前年比で20%増加しており、過去最高を記録している。

ここでいう「ビュー」とはNetflix独自の指標で、サービスを利用するユーザーの総視聴時間合計を、作品の上映時間で割った値のこと。総視聴時間には「数分で見るのをやめた人」も含まれるため、より実際の視聴量・視聴者数に近い値になる。

Netflixは毎週、各国で視聴時間がトップ10に入った作品を以下のサイトで公開している。そこで2024年には、33のアニメ作品が「週間グローバルTOP10」(非英語作品)に、計70回登場している。これは2021年度に比べると、作品数にして2倍以上、登場回数は4倍に増加した計算だという。

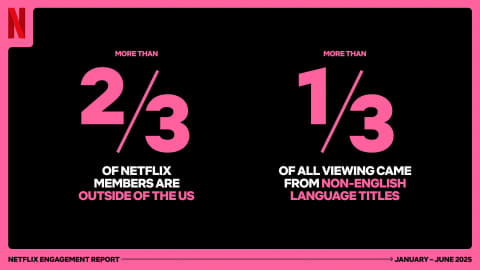

過去はハリウッドによる英語作品がアメリカでウケる、というパターンが映像配信を引っ張ってきたものの、現在、特にNetflixにおいては、多様な地域での視聴と、多様な地域で生まれたコンテンツの価値が高まっていることがサービスの成長につながっている。

同社ではコンテンツを「英語」「非英語」に分けて集計しているが、その中でも「非英語」について、日本は韓国に次いで2位となっている。日本発のコンテンツの多くがアニメであり、成長を支えている。

特にNetflix側が「特に視聴量が多い作品」として言及したのが『SAKAMOTO DAYS』だ。

この作品は日本でも海外でもニーズが高いが、特に海外ではNetflixで独占配信され、人気と認知を高めている。2025年上半期だけで2,400万ビューを達成し、Netflix全作品の中で世界33位の視聴数だという。そして、日本発のアニメとしては「半期ごとの視聴数でいえば最も観られた作品」(坂本氏)だという。

その他にも、長年続くシリーズとして視聴数が多いのが『ONE PIECE』シリーズ(TV版、劇場版を含めた累計で3,000万ビュー)や『NARUTO -ナルト-』シリーズ(同4,800万ビュー)とかなりの量になっている。

日本でも先日配信開始された『火垂るの墓』を含めたスタジオ・ジブリ作品24作品も、全体での視聴量が多いという。(4000万ビュー:エンゲージメントレポート発表)『火垂るの墓』は、日本のWeekly TOP 10でも、7月の登場初週ランキングで2位(映画、非英語)になったという

こうした状況を、坂本氏は「コア・ライト・ファースト」と分類する。コアは文字通りコアなアニメファンのことであり、ファーストは「初めてアニメに触れる層向け」の作品のこと。ライトは「アニメファンではないが、作品としてアニメも楽しむ」層のことを指す。

各層に向けた作品を準備していることが、Netflixでアニメが支持されて広がる理由……ということなのだろう。

制作元と組んで国際展開、熱意から生まれた『ベルばら』独占配信

Netflixで配信されるアニメには、「制作元から調達したもの」と「Netflixが出資して制作したもの」がある。さらに、調達した作品の中には複数のサービスで配信されるものと、Netflixで独占配信になるものがある。

どのような形になるかは、企画段階で検討が行なわれる。様々な配信事業者で見られるようにすることを選ぶものもあれば、海外での展開を目指してNetflixとの連携を選ぶところもある。

当初、Netflixは「オリジナル独占」に力を入れていたが、現在はそれだけではなくなっている。

Netflix側はその点について、次のように説明する。

坂本:これという方針があるわけではないのですが、アニメについては(制作に関わる)エコシステムが特徴的で、完成されています。配信がどう関わるかは、各作品のディールの中で決めています。

山野:昔からある作品の場合、配信権が(様々な企業に)売られていることもあります。そこで逆輸入的に買い入れて、配信権利を整理することもあります。

現在は、企画の段階からグローバルで配信する前提での相談も増えました。アニメの場合には他の映像作品に比べても制作期間が長く、4年かかることもあります。その過程の会話で、グローバル配信について話していく……という形です。

そんな中で「国際配信」「独占配信」に力を入れた作品の1つとして挙げられたのが『ベルサイユのばら』だ。

同作は過去、コミックを原作としたテレビアニメ(1979年)や宝塚での舞台作品の形で大ヒットしたものの、その後長く、リメイクされることなく今に至る。

2025年1月に劇場版アニメとしてリメイクされるものの、興行収入自体はそこまで伸びなかった。

しかし、Netflixで7月に独占配信されると、グローバルで8位にランクインするほどの視聴があった。

山野:この作品についても、4、5年前からお話をしていました。アニメーション制作を手掛けたMAPPAさんが、すごく肩をぶんぶん回す勢いで(笑)。チャレンジではありますが、ご一緒させていただくことになりました。

この作品を広げるためにローカライズも力を入れています。英語だけではありますが、歌唱部分(本作はミュージカル的な作りになっている)の吹き替えも作りました。これも、どう聞こえるのが魅力かを考えたものです。企画の早いタイミングから一緒に、企画・宣伝のところから理解して進めたものです。ベルバラもやりたいという声が社内からあったから、積極的に進めました。

ローカライズが重要な要素に。吹き替えやトレイラーも国際仕様

『ベルサイユのばら』も1つの例だが、ローカライズに力を入れることが、Netflixと組むことのメリットにもなっている。

現状、同社の場合には最大33の言語で字幕が入り、英語・スペイン語などの主要言語では吹き替えも用意されている。

同社によると、アメリカ・ブラジル・メキシコでは視聴者の80%が吹き替え版を見ているという。幅広い視聴者に支持を得るには、字幕だけでなく吹き替えも必要……ということだ。

ローカライズはそれだけで終わらない。

例えば『SAKAMOTO DAYS』では、トレイラーを2つ公開している。

1つは日本で作られた作品のオフィシャルトレイラーで、もう1つはNetflixオリジナルの「グローバル版トレイラー」だ。

前掲の動画は第二クールのものだが、第一クールのものを含め、前者は1,400万回再生され、後者は3,800万回再生されている。前者はテロップなどを多く入れた「日本向け」の作りだが、後者は「グローバル向けに、この作品は何の話かわかるように配慮し、テロップも減らした」(坂本氏)バージョン。原作コミックが浸透していない地域を意識して作られており、「結果として、より幅広い層にリーチしたのではないか」(坂本氏)という。

字幕についても、単純な翻訳ではなく世界観を大切なものにし、サブタイトルも「なぜこういうサブタイトルなのか」を詳細に解説した文書を作った上で、各国語でのサブタイトルが決定されているという。

またロゴなどについても、日本のものに字幕を重ねるのではなく、「その言語・地域にあったものを作ることもある」(山野氏)という。

山野氏は、「結果として、ローカライズには4カ月もの時間がかかることがある」と話す。プラットフォーマーとしてそうした対応をするのが基本になるくらい、アニメは大きな価値を持つ存在になっているわけだ。

視聴され続ける『刃牙』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』。長いヒットの理由は

こうした「アニメ」に関する作業は、主に日本がリードする形で進んでいる。一方で、ハリウッドなどで作られる3Dアニメーション作品は「アニメーション」だからアメリカ側でハンドルされている。

さらにアニメの中にも、日本で中心に見られるものと、海外で広く見られるものが分かれている。

例えば格闘アニメの『刃牙』シリーズは、日本でも支持されているものの、海外での人気が非常に高い。

とはいえ、アニメ自体は「まず日本国内で面白いと思ってもらえる」という、ローカル・ファーストのコンテンツ調達が進んでいる。これは近年のNetflixオリジナル実写作品にも言えることで、同社全体での方針でもある。

『刃牙』シリーズについてもシリーズを重ねるごとに視聴量は伸びており、「刃牙を知っている人だけではこのような伸び方はしないのではないか」(坂本氏)という。

Netflixのレコメンド機能では、実写なのかアニメなのか、という区別で提示することは「あまりしていない」(坂本氏)状況だ。アニメに関する列もあるが、「この作品を見た人にはこのアニメもどうですか」という形の提示が強い。

坂本:アニメファンという感じでない方々は、アニメというジャンルに囚われて見ていくのではない部分があります。そうすると、カタログ作品(新作ではなく、長くヒットした作品)の視聴がものすごく大きくなります。そこから「アニメって面白いんだ」と思って、多数見ていただけるようになります。

また現状だと、アルファ世代・Z世代の口コミが非常に大きくなりました。その場合、アニメの専門サイトからだけではなく、もっと広いところから「あれを見たら面白かった」という形で、話題の輪ができる大きさが昔よりも大きくなっています。

もちろん、アニメファンが喜ぶ作品の視聴量も増えている。一方で、「ずっと見られる名作」に近い、俗に「エバーグリーン」と呼ばれる作品の価値も高まる。

日本では『火垂るの墓』を除く作品は配信されていないものの、海外におけるNetflixでのスタジオジブリ作品の強さはそこにある。特にエバーグリーンで常に視聴量が一定して多い作品として、坂本氏は『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』の名をあげる。

同作は2018年に放送された作品だが、Netflixでは劇場版も含めて長く視聴され続けているという。

『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』Netflix版トレイラー。公開は7年も前だが、いまだ多くの人に愛されている。

こういった作品はアニメへの入り口となり、ファンを増やすきっかけになる。

ところで。

前述のように、スタジオジブリ作品は、日本ではNetflixで配信されていない。海外とは異なり配信権を持っていないためだが、日本で見られる日は来るのだろうか?

坂本氏は次のように語る。

坂本:Netflixで(『火垂るの墓』以外の)ジブリ作品を見たい、という要望があることは認識しています。しかし、こちらから営業をかけたり、働きかけたりすることはしていませんし、ジブリさんにもお伺いはしていません。

作品の獲得はタイミングとご縁によるものです。ジブリのカルチャーを理解した上で、Netflixがどういうコンセプトで次の作品を選ぶかを重視しています。Netflixとしては、ジブリ作品を一人でも多くの方々に届けたいという思いは当然ありますが、強いアプローチはせず、自然な流れでの協力関係を望んでいます。