トピック

今さら聞けない『ドライバーのキホン』。ダイナミック、BA、マルチ、ハイブリッド編

2025年8月8日 08:00

この記事を読んでいるあなたは、ヘッドフォンやイヤフォンを購入しようと店頭に行った時、製品のポップに「ダイナミック型」や「BA型」といった聞きなれない言葉が並んで困ったという経験があるのではなかろうか。

こうした言葉はヘッドフォンやイヤフォンの音を生み出す部分である「ドライバー」の種類を示している。「ドライブ」は動かすという意味だから、簡単にいうと音楽の信号によって空気を動かして音に変えるパーツだ。その空気の動かし方には様々な種類があり、それによって聞こえてくる音も異なる。

この記事では、こういう仕組みだから、こう空気を動かして、こういう音になる、というふうに、そのドライバーの仕組みと魅力をわかりやすく解説していく。その音の違いがわかってくると、ますますポータブルオーディオが面白くなる。

今回は、多くの方になじみ深い定番のドライバー「ダイナミック型」、「バランスド・アーマチュア型」、そしてその発展系である「マルチドライバー型」や「ハイブリッド型」を取り上げていくことにしよう。

ダイナミック型ドライバー:躍動感あふれる定番のドライバー

ダイナミック型ドライバーは文字通り、ダイナミックな躍動感あふれる音を生むドライバーだ。ダイナミック型ドライバーはヘッドフォン・イヤフォンを問わず、多くの製品に広く搭載されている。これは昔から使われているので定評があるからだ。

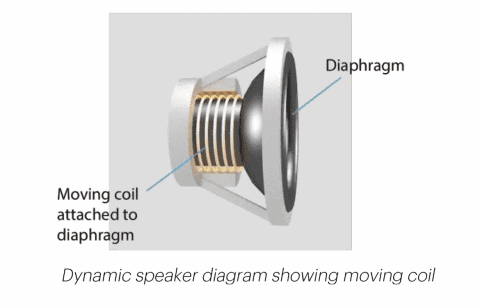

ダイナミック型ドライバーの仕組みはシンプルだ。まず音を動かす「振動板」という薄い膜が必要だ。音を出すために空気を動かすには、音楽の電気信号を元に振動板を動かせば良い。太鼓を手で叩いて音を出すように、手の代わりに電気の力を利用する。このため振動板には「コイル」と呼ばれる細い線が取り付けられ、その周囲に組み込まれた「マグネット(磁石)」の磁界が囲んでいる。

スマートフォンやプレーヤーから送られる音楽の信号がコイルに流れると、磁石の力でコイルが動き、振動板を前後に揺らす。音楽信号は電気であり、電気が流れれば磁力が起こるという中学で習う理科の原理がその駆動力だ。

この振動が空気を押して音を生み、一般に振動板が大きいほど空気を力強く動かして豊かな音を響かせる。振動板が小さい場合にはその分に応じて力を強くすれば良い。このシンプルな仕組みが、ダイナミック型の強みであり、長い年月にわたって広く採用されてきた理由でもある。

このような仕組みだから、ダイナミック型ドライバーは躍動感あふれる力強いサウンド、なにより低音の迫力が魅力だ。このことは単に低音の豊かさが得られるだけではなく、音に厚みを増して温かみのある音が楽しめる。またダイナミック型は、シンプルな構造ゆえにコストパフォーマンスが高く、ドライバーの代表として広く使われている。

例えばよく知られるアップル「AirPods」はダイナミック型ドライバーであり、ソニーやオーディオテクニカなど国産大手の多くのイヤフォンはワイヤレス・有線問わずにダイナミック型ドライバーが多い。音楽鑑賞のみならず、映画やゲームでの臨場感を求める人にもダイナミック型が良いだろう。

さらに音の暖かさや冷たさは振動版の素材も関係してくる。一般的なものはPETというペットボトルの素材に似た音響用のプラスチック素材だが、他にも金属や木製など様々な素材が使われる。金属はシャープで硬い音、木は柔らかく温もりのある音がするなどの特色がわかってくると、もうダイナミック型ドライバーの世界にはまってくる。メーカーごとの味付けも違うので、ダイナミック型ドライバーは百花繚乱だ。

ただしダイナミック型ドライバーは万能ではない。ダイナミック型イヤフォンは低音の迫力はいいけど、楽器の響きがいまひとつだったとか、ヴォーカルの歌詞が聞き取りにくいと気づいたとき、それは別のタイプのドライバーを試してみる良い機会となる。例えばバランスド・アーマチュア型ドライバーだ。

バランスド・アーマチュア型ドライバー:小さなドライバーから細かい音を出す

ダイナミック型ドライバーが万能ではないと気づいた時、まず試してみるべきなのがバランスド・アーマチュア型ドライバーだ。通常はBAと略すことが多いので、以下BAドライバーと表記する。

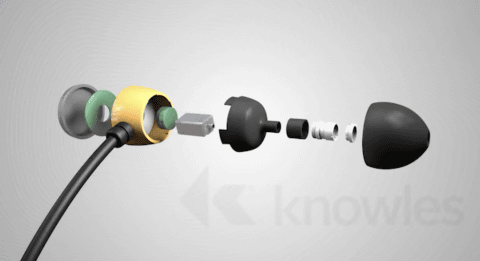

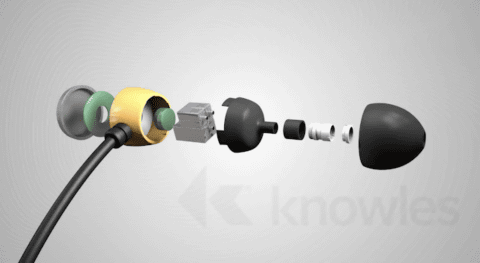

BAドライバーは非常に小型なため、イヤフォンにのみ用いられるドライバーである。BAドライバーはとても小さな精密部品だ。コイルに電流が流れて磁石と相互作用して動く点はダイナミック型と似ているが、構造は大きく異なる。

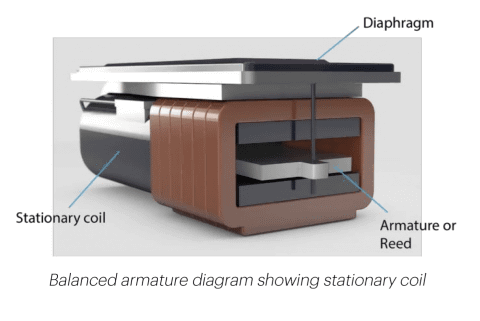

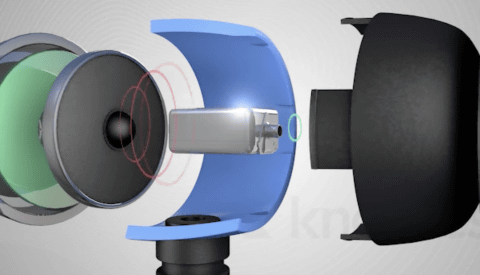

ひとつのBAドライバーは小さな金属の箱に収められており、一方に小さな穴が空いている。この穴から音が出て、管を通してイヤフォンのノズルへ導かれる仕組みだ。箱の中にはマグネットに挟まれた可動する金属片があり、わずかに揺れてその揺れをピンが振動板に伝えて空気を動かす。

こうした精密な仕組みは、BAドライバーが元々は補聴器で使われるドライバーとして開発された経緯に由来する。効率よく音を出すことが重要だったからだ。効率よく音を出すには「バランスド・アーマチュア」という名前自体がその鍵となる。もう少し詳しく説明しよう。

先に書いたように「アーマチュア(またはリードとも言う)」とは動作する金属片を指す言葉であり、「バランスド」というのは信号が流れない時にその金属片がマグネットに挟まれて中立位置にある(Balanced = バランスが取れている)という意味だ。またダイナミック型とは異なりコイルは動作しないので可動部分は極めて軽量で、それはあたかもバランスの取れた精密な天秤のように、ちょっとした力でも敏感に動くことを意味する。

つまり、中立にバランスが取れた軽量な金属片が、コイルに流れるわずかな電気信号でもバランスが崩れて微細に動き、その動きを振動板で拡大することで、ヴォーカルの息遣いなど細かな音の表現に優れるというわけだ。この特徴が高解像度という理由でプロミュージシャンに好まれ、やがてプロ用イヤフォンに憧れるアマチュアの世界でもマニアを中心に広まっていった。

BAドライバーは動きが非常に小さいため、力強さや低音の迫力ではダイナミック型に一歩譲るが、その代わりにギターの弦の擦れる音やヴォーカルの息遣いといった細かい部分まで正確に描き出すのが得意だ。

BAドライバーを搭載した代表的な製品はまずEtymotic「ER4」シリーズだ。かつては憧れのプロ用イヤフォンとして注目され、BA型ドライバーの普及をうながした。またWestone「UM1」シリーズは安価ながら歴史あり定評あるBA型イヤフォンの代表格の一つだ。

そして隠れたBA型ドライバーのメリットは「完全に」密閉ができるということだ。ダイナミック型では大きな振動板のために内部に圧力が溜まるので、筐体のどこかにベント穴と呼ばれる空気抜きがないと振動板が動きにくい。しかしベント穴は外部の音をイヤフォンやヘッドフォンの内部に入れてしまうことにもなる。

一方でBA型ドライバーでは元々圧力が少ないので完全に密閉しても動作に問題がないので、遮音性には特に優れている。そしてこれが先に述べたプロミュージシャン用に好まれたもう一つの理由だ。

マルチドライバーとハイブリッド型:組み合わせで短所をカバーして長所を伸ばす

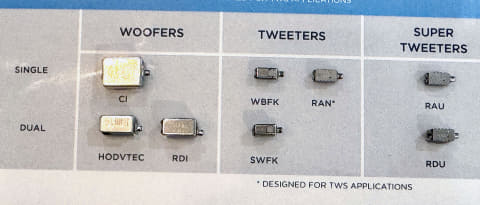

ただしBA型もまた万能ではない。1個のBAドライバーは担当できる音の守備範囲が狭く、高い音から低い音まで全てを1個でカバーするのは難しい。そのため、高性能なBAイヤフォンでは「マルチドライバー」として高音域用、低音域用など複数の専用のBAドライバーを組み合わせ、音の守備範囲を広げているものが多い。

また、低域用ドライバーの高域は音が悪くなりやすいので、それをカットすることで音のクリアさを保つ「クロスオーバー」という仕組みを用いることで守備範囲の役割をより明確にしている。パッケージなどに「3ウェイ」と書いてあれば、周波数帯を3つに分けているという意味だ。

マルチドライバーモデルとしてはBAドライバーを高域用と低域用に2基搭載した老舗Shureの「SE425」などが挙げられる。またマルチドライバーモデルは高価になりがちだが、その中でもCampfire Audio「Andromeda」シリーズは高価ながらロングセラーを続ける高性能マルチドライバーイヤフォンの代表格だ。

ちなみにダイナミック型ドライバーは一般的に1個でも十分な音域の広さを有するので、マルチドライバー化するということはあまりない。ダイナミック型ドライバーは通常は1個だけ使用されるので、シングル・ダイナミック型と称されるイヤフォンが多い。高性能イヤフォンと呼ばれるものでもシングル・ダイナミック型もまた少なくない。そのため、高性能イヤフォンの世界ではよく「シングル・ダイナミック型イヤフォン」対「マルチBAドライバー型イヤフォン」の好みの対決などが熱く語られることがある。

さらに、中高音が得意なBAドライバーと、低域が得意なダイナミック型ドライバーを組み合わせた「ハイブリッド型」も高性能イヤフォンでは一般的である。異なるドライバーの長所を活かして、より広い帯域と迫力ある音を実現しているのだ。いわば良いところ取りだ。また違うタイプのドライバーの組み合わせは難しいところも多く、メーカーの個性が光るところでもある。

このタイプも高価になりがちだが、完全ワイヤレスのJBL「Tour Pro 3」は手頃な価格でハイブリッド型らしい音のエッセンスが楽しめる。さらに音質を求めるなら、例えば有線イヤフォンのDITA Audio「Project M」はパワフルなダイナミック型ドライバーの低音と、BA型ドライバーの美しい中高域を存分に楽しむことができる。

なおワイヤレスイヤフォンではANC(アクティブノイズキャンセリング)が必須機能として求められており、ANCの実現にはダイナミックドライバーの方が有利なので、BAドライバーのみのワイヤレスイヤフォンは少ない(例えばAstell & Kern「UW100MKII」)。ただし「Tour Pro 3」のようにハイブリッド型のワイヤレスイヤフォンはANCを容易に実現可能なので種類は少なくない。

ドライバーの世界は奥深く広い

ここまでダイナミック型、バランスド・アーマチュア型、マルチドライバー型、ハイブリッド型などいくつかの技術を解説してきた。

ドライバーはそれぞれが異なる仕組みを持ち、力強い低音から繊細な高音まで、音楽の幅広い表情を形作っている。ダイナミック型がライブのような躍動感に長け、BA型が楽器音の細かな表現をよく再現するなどのことがわかってもらえたと思う。ライブ会場のような迫力を感じたいならダイナミック型、カフェで静かにクラシックを楽しむならBA型、などの使い方を自分なりに考えてみるのもまた面白い。

念の為に書いておくとここに書いた説明は一般的なものと考えてほしい。例えばBAドライバーでも1個(シングル)で使用するものもあれば、ダイナミック型でも2個以上組み合わされたものがある。それほどドライバーの世界は奥深く広いものだ。

もちろんヘッドフォンやイヤフォンの音の個性はドライバーだけではなく、筐体やケーブルの設計、ワイヤレスならば電気設計も関係してくる。それでもドライバーはヘッドフォンやイヤフォンの個性の中核である。その個性の違いに気がついたとき、あなたはもはや引き返すことのできない沼のほとりに足を踏み入れているのだ。

次回はさらなる沼の深みともいうべき平面型ドライバーや最新のドライバーについて触れる予定だ。