麻倉怜士の大閻魔帳

第64回

ミニコンポやサウンドバー“音質劣等生”に新潮流。'25年秋の麻倉的注目オーディオ

2025年11月6日 08:00

オーディオの祭典「2025東京インターナショナルオーディオショウ(TIAS)」も閉幕し、2025年もいよいよ残りわずか。今回は、麻倉怜士氏がそんなTIASも含めて、この秋に体験した注目のオーディオ製品5選を紹介する。

AUREX「AX-XSS100」

――気がつけば11月に突入し、2025年もあと1ヶ月ほどとなりました。今回は、麻倉さんがこの秋に体験し、特に印象に残ったオーディオ製品を5つピックアップしていただきました。まずは、AUREXブランドのCD/FMワイヤレススピーカー「AX-XSS100」です。

麻倉:そもそもAUREXは、東芝のオーディオブランドでした。現在は東芝エルイートレーディングが展開しています。AUREXでは今もラジカセ製品が展開されていますが、この「AX-XSS100」は、これまでとはまったく違う製品になっています。

実は開発の初期段階から音を聴いていますが、その時から音質は良かった。“ちょっとしたHi-Fi機器”のような印象でした。

従来の製品と大きく違うのは、須永さん(須永哲明氏)という方が入っていていること。彼にすごく“オーディオマインド”があるのです。従来のラジカセは、オーディオマニアではない一般ユーザーを狙ったもので、“普通の音がすれば良い”というものでした。

しかし、須永さんはHi-Fi志向が強いので、この小さな筐体でHi-Fiサウンドを実現しようとしたのです。人は何かしらのリミットがあると頑張ってしまうところがありますよね。このボディサイズでHi-Fiを追求しようとなると、開発者としても頑張りたくなるものです。

またサウンドアドバイザーとして桑原さん(桑原光孝氏 DVAS合同会社CEO)も参加しています。彼は、もともとオーディオ技術者で、HD DVDを作り上げた人物です。その後はテレビ部門に移って、テレビの音作りも担っていました。退職後に立ち上げたDVASというオーディオブランドでは、数百万円もするヘッドフォンアンプやプリアンプなども展開しています。

これで須永さんという企画者と、桑原さんという技術者が揃いました。またふたりはずっと一緒に仕事をしているので「やってやろうぜ」という気概も見せてくれましたし、なによりふたりにそれだけの才能が備わっていることが大きかった。

さらに朝日さん(朝日英治氏 アイレックス社長)も関わっています。実はAX-XSS100はアイレックスの技術で作られているといっても過言ではないほど、アイレックスのDSPが多数盛り込まれているのです。

VIR Filterというデジタルフィルターなども盛り込まれていますが、実はアイレックスのシステムは、ものすごくハイエンドなものです。

音作りで特に難しいのは低域です。低域をデジタルフィルターでコントロールしようとすると、リソースをものすごく喰ってしまうのですが、VIR Filterは効率が良く、リソースを大きく消費せずに低域をコントロールできる。

実はこのアイレックスの技術はシャープやTVS REGZA、ハイセンスのテレビにも盛り込まれています。テレビの音を良くするには逆補正をかける必要があり、そのためにデジタルフィルターを使う必要がある。ただ従来のフィルターはリソースは使いすぎます。しかし、先にも紹介したように、アイレックスのフィルターは効率が良いのです。

そのほかにも、AX-XSS100には高調波成分復元技術によるアップコンバート「AUREX HD Remaster」と、広い周波数帯域をフラットに補正する「Flat Response Optimizer」など、アイレックスの技術が多数盛り込まれています。

これだけデジタルオーディオの最先端技術を満載しているCD/FMワイヤレススピーカーは、ほかにはありません。それに加えて、桑原さんの音作りのノウハウも生かされています。

桑原さんいわく、一番肝だったのはユニットの選定だったそう。東芝時代、レグザの音作りをしていたときからの知見があるので、市場にあるどのユニットがコストパフォーマンスに優れているのかも把握しています。

また、筐体もしっかりとした剛性があるので共振が非常に少ない。こういった要素が相まって、Hi-Fi志向なサウンドを楽しめるのです。

一般的に、こういった製品は低域がドーンと出てくる“ドンシャリ”なものが多いですが、その低域は質がひどく、まるで霧のような低域が出てくるものもあります。それに対して、AX-XSS100の低域には実像感・実在感があります。

システムコンポなどを買うくらいだったら、CDも再生できるし、FMも聴けるAX-XSS100を買ったほうが良いと思います。

こういったコンパクトオーディオの市場はすでにありますし、先発のライバルもいるので、そこに対する殴り込みでもありますが、そのうえで新しい市場を切り開く存在になると思いますね。

ここまで音が良ければ、例えばオーディオマニアのベッドサイドの相棒にもなりますし、趣味としてのオーディオの入門にも使えるだろうし、先の展開が期待できます。最近にない驚きを味わえる製品でした。

――昔、ハイコンポというジャンルがありましたが、あの位置に収まるような製品ですね。

麻倉:当時のハイコンポより、遥かに音は良いですけどね(笑)。当時、アイレックスのようなデジタル技術もありませんでしたし、精魂込めて、こだわりをもって音作りしている製品も多くなかったですから。

AX-XSS100は企画のこだわりもあるし、桑原さんを中心とした音作りのこだわり、燃えるような思いがたっぷりと詰まっています。

また余談ですが、電源は3インレットタイプなので、よりハイエンドなものに換えてあげると、結構“効きます”よ。付属の電源ケーブルはおまけ程度なのも、ハイエンド・オーディオと同じですね(笑)。

オーディオ入門機としてAX-XSS100を購入して、将来的に本格的なシステムにステップアップしたとしても、AX-XSS100が無駄になることはありません。置き場所を変えたり、サブ機として活用したりと、活用の幅が広いのも嬉しいですね。

ヤマハ「SR-X90A」

――続いてはヤマハのサウンドバー「SR-X90A」ですね。

麻倉:ヤマハはTIASに出展していましたが、このサウンドバーが展示されていなくて「なぜ置かないんだ」と思いました。サウンドバーというジャンルのなかで抜きん出た存在というだけでなく、ジャンルを超えて一般コンポーネントの世界でも通用するようなサウンドの製品だと思います。

そもそもサウンドバーは人を驚かせるような“ドンシャリ”なサウンドで、それなりに低音は出ているけど、その質が良くないというものがほとんどですが、そういったものとは一線を画すものが出てきたことが革命的だと思いました。

またサウンドバーは、テレビ自体の音が最悪だから、それを改善するためのツールとして普及してきましたが、特にテレビメーカーが作るサウンドバーは“ドンシャリ”とも言えないようなサウンドのものが多い。

通常のサウンドバーは「どこに音像があるの?」と思ってしまいますし、そんな音が3次元的に広がるので、文字どおり音像なんてあったものじゃありません。さらに、小さなドライバーを無理やり振幅させているので歪みは多いし、低音も遅れるしと、サウンドは非常に厳しい。

これまで体験してきたサウンドバーで、個人的に音が良いと思ったのはゼンハイザー(AMBEOシリーズ)とJBLくらいでした。

ところが、このSR-X90Aは非常に締まりの良い音がします。まずなにより音像がしっかりと出ていて、スピードも速い。歪みも少ないし、SNもいいし、キレは「さすがにキレすぎじゃない?」と感じるほどにありました。こういった音のサウンドバーは今までなかった。

ヤマハも以前、音をビーム状に放出し、反射も活用する「YSPシリーズ」など、サウンドバーを展開していましたが、そこでも壁になっていたのが低域です。4cmと非常に小さく、たこ焼きと変わらないようなサイズ感のドライバーでは、どうしても低域は出しにくい。

SR-X90Aでは楕円形のドライバーユニット「アイシェイプ・オーバル・ユニット」を採用することで、その壁をクリアしました。

ヤマハの強みは、こういった壁にぶつかったとき、ちゃんと基礎の技術開発ができるところ。楕円形といっても、どの形状がもっとも歪みが少ないのか、レスポンスが良いのかをしっかりと研究して採用しています。

サブウーファーも新しい下向きのバスレフポート「シンメトリカルフレアポート」を採用したほか、どうしても遅れてしまう低音再生についても、なるべく遅れを抑える技術が採り入れられています。

またヤマハはDSPに関しても非常に経験が深いですし、映画音響に関する知見も豊富です。従来のサウンドバーのクライテリア(基準)を遥かに超えた“Hi-Fiサウンドバー”と呼べる製品が出てきたなと思います。

2chの音も良かったですが、特に映画作品の音が素晴らしかった。Dolby Atmosについては、ハイトスピーカーで広がりを作るわけですが、しっかりと音像が出る。特にダイアログや歌などセンターの定位感が別格で、従来のサウンドバーとは違う体験ができます。

先ほども言ったように、テレビ内蔵スピーカーの音質の低さを改善するために登場したのがサウンドバーでしたが、そのサウンドバーをひとつのオーディオシステムとして捉えて、しっかりと音作り、音設計をすると、大きなシステムでは味わえない凝縮感が出てきますし、ハイクオリティな音が楽しめるのだと感じました。“新しい時代のサウンドバーの幕開け”のような製品ですね。

――リビングオーディオの新しい形になっていくかもしれないですね。映画だけじゃなくて、音楽配信サービスも楽しめますから。

麻倉:Qobuzも使えますからね。リビングルームにおけるオーディオビジュアルの新拠点になるような印象も受けました。

Aura「linear classics」シリーズ

――続いては、英Auraの「linear classics」シリーズ。7月にステレオパワーアンプ「LCP 1」が登場し、12月にヘッドフォンアンプ兼プリアンプ「LCC 1」が登場する予定です。

麻倉:今のAuraは、日本のユキムがプロデュースしていて、日本的なモノづくりが詰まっています。音やデザイン、筐体づくりに至るまで、非常に細かいところまで気が配られていて、それが音にしっかり反映されています。

そもそも、Auraはかつてのイギリスらしい、ミニマルで潔癖で、しかも音が良いというブランドでした。昔のイギリスのオーディオブランドは、とても趣があって、洒落ていました。贅沢さはないけれど、ミニマルで音のバランスが良い。Rogersのスピーカー「LS3/5a」が、その代表例と言えるでしょう。

Auraは1997年に一度イギリスでの製造が終了しましたが、2006年に復活。2023年にはブランド35周年記念のプリメインアンプ「VA 40 rebirth」がユキムから発売されました。

そのVA 40 rebirthの音を聴いたとき、昔のAuraらしいイメージはありつつも、すごく新しい音だなと感じました。今回のlinear classicsシリーズも、感心させられました。

サウンドとしては、非常に立ち上がりが早いし、スピード感があって、音もクリア。なによりSNがすごく良いという印象を受けました。

試聴ではB&Wのスピーカーを組み合わせました。まずlinear classicsシリーズを使う前の某プリメインアンプによるサウンドは「重厚感があるけど、ちょっと重すぎる。もう少しスッキリして欲しいな」という印象でした。そこでプリメインアンプのプリ部をLCC 1に変えたところ、格段に透明感が出てきた。

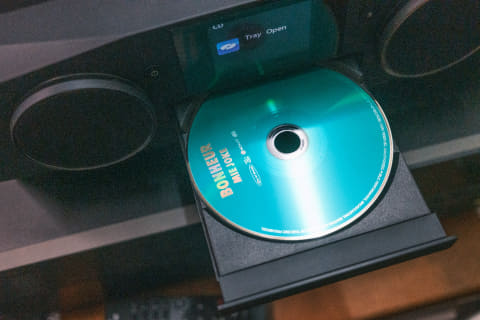

UAレコードから発売している情家みえさんの新アルバム「BONHEUR」を聴いてみると、まずピアノの音がまったく違う。

ちなみに、「情家みえ/エトレーヌ」ではピアニストに山本剛さんを起用していますが、とても叙情感のあるサウンド。今回のBONHEURでは後藤浩二さんを起用していて、すごくキレと迫力のあるピアノになっています。

LCC 1にすると、そのキレと迫力がググッと出てきます。また、ベースも音階をきっちりと出すような演奏になっていますが、LCC 1ではハリ感も出てくるし、ボーカルの“とんがり感”も味わえる。

試聴に使ったのはMQA音源ではなかったのですが、MQAで聴いた時に味わえる生命感のような物や、ビビット感、タッチのクリアさも出てくる。「これは結構良いぞ」と思いましたね。

続いて、パワーアンプもLCP 1に変えて、linear classicsシリーズで統一してみると、f特(周波数特性)的にも、Dレンジ(ダイナミックレンジ)的にも伸びるし、全体に透明感が増してくる。

なかでも一番感心したのはSN感。音場がすごくクリアに見渡せます。切り込みも鋭くありつつ、キツい印象はない。バランスがいいのに、細かいところの解像感が出ていて、「素晴らしい」の一言でした。

このサウンドには、Auraの伝統であるMOSFETのシングル・プッシュプル構成も影響していますが、linear classicsシリーズには大きな革新が行なわれています。

というのも、この2モデルは筐体が小さいのです(編注:どちらも外形寸法は430×332×71mm/幅×奥行き×高さ)。この小さなボディのなかに、アナログ電源、しかもスイッチング電源ではなく、リニア電源を搭載しています。

つまり、デジタルな要素がまったくなく、すべてアナログ回路というのがひとつのウリで、それが音に効いていますが、私が革新的と言いたいのは、回路基板を天面につける吊り下げ方式になっていること。この構造が熱管理が一番しやすく、音にも良かったそうです。しかも小面積も実現できました。

さらに天板にはカーボンも使われています。セラミックや無垢アルミなど、いくつかの素材を試した結果、カーボンが圧倒的に(音の)スピード感が速かったそうです。

従来の伝統を活かしながら、新しい工夫をしっかり盛り込むことで、ノイズ感が少ないサウンドを実現できています。

設計製造が日本国内で行なわれているのもポイント。金属加工は、新潟・燕三条で行なわれていて、そういったモノづくりが、工芸品としての価値も生み出しています。以前のAura製品もステンレスが使われていて美しい筐体でしたが、今回は日本らしい繊細さ、職人芸が宿っているなと思います。

物量重視で「どうだ!」と攻めるのではなく、良い意味で中庸で、デザイン性・コンセプト性もしっかり発揮されている傑作だと思います。

価格もハチャメチャに高いわけじゃありません(編注:LCP 1は396,000円/2026年1月1日から462,000円、LCC 1は495,000円)。例えばパワーアンプを複数台使ったマルチ構成も、まったく手が届かないわけではありません。

KEF「Coda W」

――続いては、そんなイギリス発祥のブランド「KEF」の製品。10月21日に発売されたアクティブスピーカー「Coda W」を挙げています。

麻倉:先ほどのAuraは伝統に則って革新を遂げた製品でしたが、スピーカーで言えば、Coda Wが同じような存在です。

そもそもKEFのCodaは、1971年から2000年まで販売されていたエントリーモデルで、それをワイヤレスのアクティブスピーカーとして蘇らせたのがCoda Wです。値段的にもペアで129,800円と、そこまで高くありませんが非常に良かった。

以前からKEFはアクティブスピーカーと、ネットワークの直接受信という2要素に取り組んでいて、その代表的なモデルとして「LSシリーズ」がありました。ただ、このCoda WはLSシリーズとは違うラインの製品です。

そもそもLSシリーズは、バーサタイル(多用途)なスピーカーで、音楽だけでなく、映画鑑賞にも使える“リビングルームに溶け込んだ、高品位な生活スピーカー”といった存在でした。

それに対して、Coda Wは音楽に特化したモデルとして存在しています。かつてBBC Monitorで展開されていたスピーカーのコンパクト版とも言える佇まいですね。

使われているドライバーには、KEFを象徴するUni-Qテクノロジーが盛り込まれていますから、点音源で音場も良い。ワイヤレスだけでなく、有線接続もできますし、機能面も充実しています。

そして、なんといっても音が良い。脚色のない音というか、音楽が持っている特徴・特性がストレートに出てくるようなサウンドです。個性があるというより、スピーカー自身は透明な存在になって、音楽自体が持っているコンセプトをストレートに表現してくれる。そういう意味ではモニター的なところもありますが、それでも音楽性に溢れています。

先ほどの「情家みえ/BONHEUR」を聴いても、いきいきとしたバイブレーションが感じられるし、音と音の間の諧調も詰まっています。

また驚いたのは、フォノイコライザーが内蔵されていてアナログプレーヤーとも組み合わせられること。Coda Wの発表会場にはRegaのアナログプレーヤーが置かれていて、ショルティ指揮によるシカゴ交響楽団「展覧会の絵」を聴くことができました。

「展覧会の絵」は最初、トランペットの音色で優しく始まるので、「まぁこんな感じか」と思っていたら、その次の「古城」では低音がグワッと出ていて、かなり迫力がありました。「こんな小さいボディで、サブウーファーがあるわけでもないのに」と感心しましたよ。

そして圧巻だったのは「キエフの大門」。全体的に盛り上がる大音量の楽曲ですが、小さなボディにもかかわらず、筐体がビビらないで余裕を持っていました。

Coda Wは音楽のジャンルを問わずに再生できるし、ショルティとシカゴ交響楽団の演奏に宿っている熱量のようなものも、しっかり出ていました。音楽再生に対して、とても真摯に取り組んでいることが伝わってきました。

10万円前後という価格帯には、ELACのDCB41があったりと、買いやすく、音が良い製品が増えてきたなという印象です。もちろんCoda WはQobuzを聴くこともできますから、便利でありつつ、音周りも含めた基本的な作りがしっかりしているところが魅力ですね。

――今レコードがブームになっていますし、一念発起してレコードプレーヤーを買ったような人たちが、もうちょっと頑張って一緒に使うスピーカーとしてCoda Wを買えれば、オーディオ入門としてはかなり良いシステムになりそうです。Bluetoothスピーカーを買うくらいなら、こちらを買ったほうが良いんじゃないか?と思ってしまいます。

麻倉:(Coda Wのほうが)音は圧倒的に良いですからね。特にCoda Wは、Qobuzが使えて、アナログプレーヤーとも接続できる。高い機能性と利便性を兼ね備えながら、音もとても良いモデルに仕上がっています。

ALBEDO「ALECTA」

――最後はALBEDOのスピーカー「ALECTA」ですね。麻倉さんはJBL「K2 S9500」のオーナーですし、JBL「Summit」シリーズも気になるところかと思いましたが……。

麻倉:もちろん、私もSummitシリーズの「Makalu」と言いたいところですが、実際に音を聴いてみると、まさしく期待どおりの「待ってました!これだよね」という音で、少し意地悪に言えば“予想の範囲内”だったとも言えます。現代的な解像度とスピード感を集積させると、ああいった方向性の、現代的なハイスピード感と高解像感が楽しめるのだろうなと思っていましたから。

Summitシリーズの登場は「現代的なプロジェクトシリーズが出てきたな」と歓迎していますが、Summitシリーズの音を聴いて、個人的には我が家のK2を見直してしまいました。

我が家のK2は1989年に購入しましたが、10年に1度くらいの頻度でドライバーを交換しています。最近も昨年末から今年の頭にかけて振動板を交換したばかりです。

振動板を交換するたびに音がリニューアルされますし、当然時代に合わせて組み合わせるアンプなど、システムも変わってきます。鳴らすアンプによって、アンプの特性がしっかりと出てくるスピーカーだなと思います。

逆に言えば、K2でも頑張ればここまで深い音が出せるんだなと改めて思いました。そういう意味ではSummitシリーズにも期待はしていますよ。

さて、今年もさまざまなオーディオ機器を体験してきましたが、特に感心したのがALECTAでした。「トランスミッションライン」という、バスレフに代わるポートシステムを採用したスピーカーで、これが素晴らしかった。

トランスミッションラインであることで、ツイーターと耳の高さを合わせることができ、全帯域がしっかりと耳に届くようになるのです。

TIASのアイレックスブースでは、毎年ALBEDOのスピーカーが展示されていて、今回もそこでALECTAの音を聴きました。試聴したのは、和太鼓奏者・林英哲の新譜「英哲 THE 大盈」で、この音に感動しました。

このアルバムは、以前、連載でも取り上げた音楽レーベル「ART INFINI(アールアンフィニ)」による新シリーズ「アルティメイト・サウンド・シリーズ」の第1弾作品で、DSD 11.2MHzでレコーディングして、最終的にはSACDとして発売されています。

1曲目の「七星 Shichi-sei (Seven Stars)」という楽曲は和太鼓の七重奏で、とても深い低音が鳴る楽曲なのですが、ALECTAで聴くとまったくヘタらない。まるでその場で和太鼓が演奏されているかのようなキレがありました。

低音を司るウーファーは、どうしても音が遅れがちですが、ALECTAでは遅れない。だから太鼓の生々しさがしっかりと味わえました。

ほかにもさまざまな楽曲を聴いてみて、ピアノの立ち上がりの鋭さなど、“尋常のスピーカーではないな”と感じました。

ALBEDOはイタリアのオーディオブランドです。イタリアのスピーカーというのは、テクニカルな部分もしっかり追求しますが、どこかに“イタリア魂”のようなものが宿っている。ソナス・ファベールを思い浮かべて貰えれば分かりやすいのではないでしょうか。

ALECTAもかなりテクニカルなスピーカーではありますが、イタリアの“歌心”というか、単に低音が強烈というオーディオ的な考えではなく、感情的・感覚的にワクワクするような音が楽しめます。

「情家みえ/BONHEUR」を聴くと、ボーカルの表現が深い。最初のボーカルに伸びがしっかりとあるし、ボーカルの表面だけでなく、その下に逆倍音のようなものが潜んでいるような感覚がありました。ピアノの輝き感、キレも素晴らしかった。

特にBONHEURは、古木佳祐さんというベーシストを起用していて、彼のテクニックが光る楽曲です。音階がくっきりと出る演奏をするのですが、それをALECTAで聴くと、真に迫るような音になります。音階が魔法を持っているような、付加価値のある低音が溢れてきます。

ツイーターはダイヤモンドツイーターを採用しているので、抜けも良いので、情家さんの声が持つ中高音の抜けの良さも出てきます。

音的なクオリティが高い上に、音楽的な体積も大きいサウンドが楽しめました。今年のTIASでは一番良かったと思います。

――最後に麻倉さんから見て、2025年秋のオーディオ界にはどんな印象を持ちましたか?

麻倉:例年に比べて、AUREXやヤマハのサウンドバーなど、これまで“劣等生的”だったジャンルに意識改革が起きたような、「ここまで来たか」という音を体験できたのは、新しい流れだと思いますね。高いスピーカーはどんどん値段が上がっていますが(笑)。

それはそれとして、Coda Wのように我々でも手が届く価格帯の製品も増えてきました。より一般層にも“良い音”を浸透させようという流れが顕著になってきましたね。

ここ最近は「誰が買えるんだ」というような値段の製品が多かったのですが、そういったハイエンド機に盛り込まれていた音へのこだわりが、アフォーダブルな製品の中にも表れてきたというのが、今年の流れだったと思います。

もちろん、オーディオショウには「浮き世離れした非日常を味わいたいから足を運ぶ」という人もいるので、そういう意味では超弩級モデルたちが鎮座しているのは、イベントとしては正しいことです。

ただ今回紹介したような、きめ細かいモノづくりがされていて、手の届く価格帯の製品で音楽性も高いものが出てきたのは嬉しいことです。Qobuzなど高音質なストリーミングサービスが浸透してきて、良い音で聴くという行為が一般的になってきたことも影響しているかもしれません。

アクティブスピーカーで、ネットワーク機能を搭載したものが増えているのも、CDの時代とは違う新しい展開の仕方です。“便利でありつつ、音が良い”というのが新しい切り口で、いい時代になってきたなと思います。