トピック

ピエゾ、MEMS、静磁型って何!? 今さら聞けない『ドライバーのキホン』

2025年8月26日 08:00

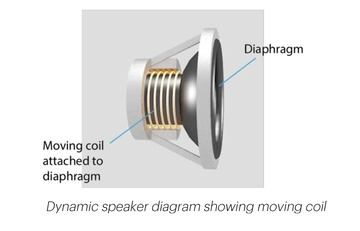

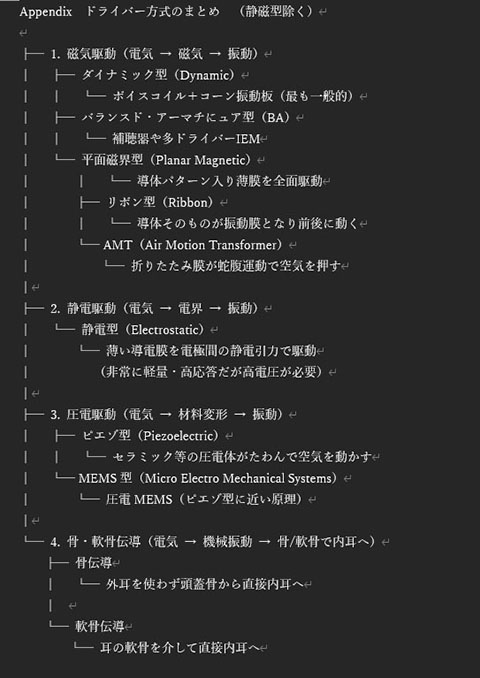

本連載ではヘッドフォンやイヤフォンの音を出す中核となる仕組み「ドライバー」に関して、広く使われているダイナミック型ドライバーとバランスド・アーマチュア型ドライバー、さらにマニアックな平面型ドライバーを解説してきた。

しかしこの世界はまだそれでは終わらない。今回は前回までとは異なる仕組みのドライバーや新しいドライバーを紹介していく。

ピエゾ型ドライバー:異なる原理で鮮やかな高音を再現

ピエゾ型ドライバーは新しい技術ではないが、主に高音域用のドライバーとしてよく使用される技術だ。「ピエゾ」という言葉は押すというギリシャ語に由来する言葉で、これまで書いてきたドライバーとは異なる「圧電効果」という原理によって動作する。

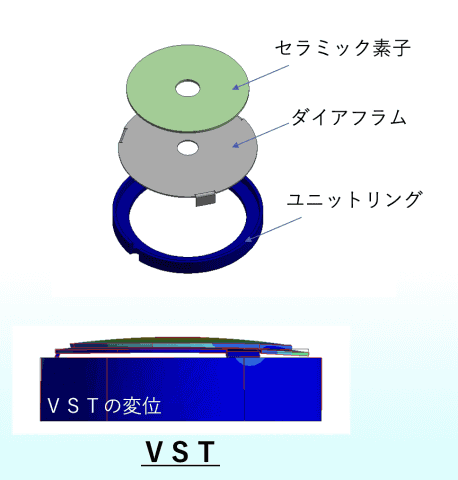

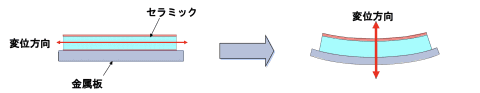

圧電効果とは特殊素材(主にセラミック系の素材)に電圧をかけるとそれが変形するという現象だ。ピエゾ型ではこの圧電効果を利用して、特殊素材を変形させて空気を押し出すことにより音を出す。このため、電気と磁石の関係を利用するダイナミック型やBA型とは根本的に音の原理が異なる。

まず電気を磁気にするステップや部品(コイルやマグネット)が不要になるので軽量でダイレクトな高速動作が可能だ。高速に動作が可能というのは言い換えると高い周波数で有利ということになる。このため鮮やかで鋭い高音が特徴で、超高音のディテールがクリアに再現され、シンバルやストリングスの輝く音が際立つ。

一方、ピエゾ型は基本的にたわんで動くため、振幅が大きく取れないので、一般的には低音から中音域の迫力では不利になりやすい。そのためイヤフォン設計としては通常は低音をダイナミック型に任せるハイブリッド形式で使われることが多い。

ピエゾ型ドライバーを用いたイヤフォンの例としては国産のO2aid(オーツェイド)「intime碧NEO」のシリーズが挙げられる。添付図はオーツェイド開発のピエゾ型ドライバー「VST」の仕組みを説明している。

MEMSスピーカー型ドライバー:シリコンドライバーが告げる新時代

昨年あたりからよく名前を聞くのがMEMSを搭載したイヤフォンだ。それではそもそもMEMSとはなんだろうか。

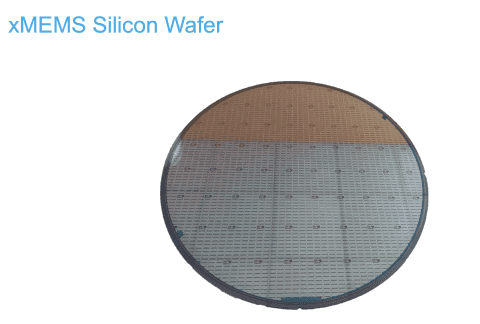

MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)とは近年注目されてきた一般的な技術用語だ。MEMSは半導体の製造技術を応用し、大きなウエハーからICのように切り出されるシリコンチップとして作られる。

それではシリコンチップがなぜ音を出せるのか、それはその名の通りにメカ部分が含まれるからだ。つまりICのような電気回路だけではなく、チップの一部が物理的に可動するのである。まるで夢の技術のように聴こえるが、MEMSをマイクに応用した「MEMSマイク」についてはすでにスマートフォンの大半に採用されて普及している。

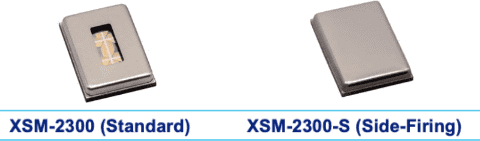

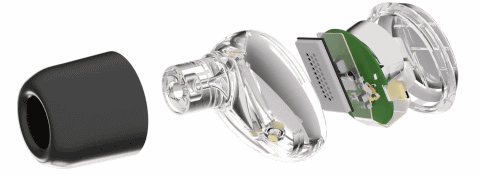

イヤフォンで注目されているのはMEMSを発音体であるスピーカーに応用した「MEMSスピーカー」技術である。MEMSスピーカー技術を応用したものがイヤフォンの「MEMSドライバー」ということだ。

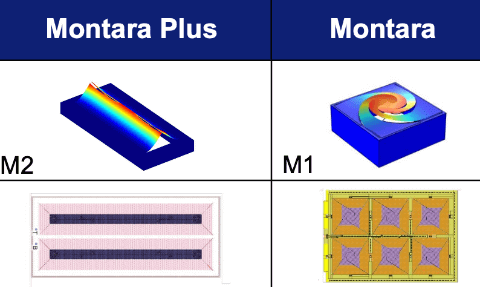

MEMSスピーカーでは、高い電圧をかけることでシリコンチップの一部がまるで飛行機のフラップのように可動する仕組みになっている。その部分が直接空気を動かすタイプと、より大きな振動板を動かすタイプがある。一般的なMEMSデバイスには圧電型と静電型などがあるが、xMEMSやUSoundのMEMSスピーカーの原理的には、前述のピエゾ型ドライバーに似た圧電型となる。

そのためMEMSドライバーはシリコンチップであるという点がそのまま利点となる。例えばシリコンチップは他のドライバーのように多数の部品を組み合わせる必要がないので、シンプルかつ超軽量で超小型である。電力消費も少ない。さらにシリコンチップは防水特性を持ち、ショックに強い。これらは完全ワイヤレスイヤフォンに極めて向いた特性だ。

音的には極めて正確で超高速の動作が可能だ。そのため、音の反応が速く、歪みが少なく高音域に極めて強い。またシリコンチップなので品質のばらつきが極めて少ない。このため左右のドライバーの製造誤差が極めて小さくできる。つまり左右の音がより正確に揃うため、定位感や空間の表現力にも優れている。

一方でMEMSスピーカーはまだ発展途上であり制限もある。まず動作させるために高い電圧が必要であり、一般的には電圧を上げるための専用のアンプを別に必要とする。そして小さいゆえに高い音圧を取ることが難しいので、現状では高音域用のドライバーにのみ用いられている。

MEMSスピーカー自体はダイナミック型と同様にフルレンジでイヤフォンを設計することが可能だが、現状では難しいわけだ。

しかしメーカーの技術の進歩により電圧の課題をクリアするMEMSスピーカーも登場してきており、これから注目のドライバーであることには間違いない。

MEMSドライバーを用いたイヤフォンとしてはTWSとして、Noble Audioの「FALCON MAX」があり、有線ではダイナミック型ドライバーとのハイブリッド形式ではあるが、MEMSスピーカーをフルレンジで活用するSoranik「MEMS-3」が注目だ。

骨伝導ドライバー:空気伝導とは異なるドライバーの可能性

ヘッドフォンやイヤフォンのパッケージで「骨伝導ドライバー」という言葉を見たことは多いのではないかと思う。普通のイヤフォンが鼓膜を空気で震わせて音を届けるのに対し、骨伝導は頭蓋骨を直接震わせて音を内耳に届ける。

骨伝導はドライバーの仕組みそのものというよりも、その使われ方がポイントだ。これには大きく分けて二つのポイントがある。

ひとつはShokzの製品に代表される、耳をふさがず周囲の音を聴きながら音楽を楽しめる「ながら聴き」スタイルのイヤフォンだ。これは最近流行りのフルオープンイヤフォンの流れで、ランニングやオフィス作業など安全性や周囲とのコミュニケーションを保ちつつ音を楽しみたいシーンに向いている。

また汗や雨にも強く長時間装着しても耳への圧迫感が少ないというメリットもある。このため耳を塞ぐことに慣れていないユーザーにも向いている。

もう一つは骨伝導の特性を生かして高音質再生を追求するモデルである。骨伝導ドライバーを二基搭載したEmpire Ears「TRITON」はその代表例で、現在はハイエンドモデルを中心に採用が広まっている。

骨伝導というと骨を震わせて重低音を届けると考えがちだが、実は特に高音域において音のリアル感や質感を高めるのに貢献している。これは高音域の音が歪みやすい外耳や中耳をバイパスして、空気を介さずに直接内耳に音を伝えることができるというメリットがあるからだ。

実際「TRITON」はその独特の目の覚めるような中高域のクリアさが新感覚でもある。

また、最近ではオーディオテクニカ「ATH-CC500BT」のような「軟骨伝導」という新しい方式も注目されている。これは頭蓋骨ではなく耳の外耳や耳介の軟骨部分を振動させ、その振動を内耳に伝えるという方式だ。

骨伝導よりも効率よく音を届けられ、振動感や装着位置の自由度を高めることができるとされている。このため厳密には通常の骨伝導タイプと区別されることがある。

リボン型ドライバーとAMT型ドライバー:スピーカーを起源とした古くて新しいドライバー

ここで、これまでに触れなかったドライバーで、よく知られているものをまとめて紹介しておく。リボン型ドライバーとAMT(Air Motion Transformer)型ドライバーだ。どちらも強いて言うと平面磁界型の仲間である。

ダイナミック型ドライバーはスピーカーのミニチュア版でもあるが、これらもスピーカーの技術を起源とした古くて新しいドライバーである。

リボン型ドライバーは、非常に薄く軽い金属のリボンが磁界の中に置かれ、そのリボン自体が電気の導体と振動板を兼ねる。これは質量もきわめて小さいため、応答速度が抜群に速く、繊細な高音表現に優れている。

かつては主にスピーカーで使われていたが、近年RAAL「SR1a」というヘッドフォンでリボン型を復活、その独自の開放型デザインと合わせて注目を集めた。ヘッドフォンと言うよりは、むしろ耳のそばに置くスピーカーと呼ぶべきかもしれない。

AMT型ドライバーはオスカー・ハイル博士が発明したのでハイルドライバーとも呼ばれる。もとはスピーカーの高音域ドライバーとして開発された。蛇腹状に折りたたまれた薄い振動膜が、アコーディオンのように空気を押し出したり引き込んだりして音を出す。この動きにより、通常の振動板よりも空気移動量が大きく、高速応答かつ歪みの少ない音が得られる。

AMTはかつてヘッドフォンに採用されたことがあったが、あまりに大きく重いので「兜(かぶと)」と揶揄されたものだ。しかし近年、ドイツのHEDD 「HEDDphone」によって小型化されて再登場し、AMTならではの超高速レスポンスと解像感で再び脚光を浴びている。これらは最近の技術が古いアイディアを復活させた例と言えるだろう。

静磁型(マグネトスタティック)ドライバー:最も新しいドライバー仲間

最後に最も新しいドライバーである静磁型ドライバーを紹介しよう。これはつい最近誕生したドライバーでVOLK AUDIO「ETOILE」に搭載されている。

静磁型は平面磁界型に似ているが同時に電荷を帯びることで静電型としても働くようだ。このためESTに比べて低電圧でも駆動が可能でトランスが不要になるようだ。静磁型は高音域用のドライバーとして用いられる。

前回説明したESTドライバーとも似ているが、ESTドライバーに対抗して置き換えようとするものというよりも、ESTドライバーと協調して弱点を補い合う新しい選択肢として使われているようだ。

実のところ、静磁型ドライバーについてはまだ詳しいことはわからない。ドライバー技術はまだまだ進化を続けているのだ。

最後に

これまでの連載で、万能なドライバーというものはなく、だから様々な種類のドライバーがあるということに気づいてもらえれば幸いだ。

ヘッドフォンやイヤフォンはつい一昔前のオーディオ雑誌にはアクセサリー分野としてケーブルやスタンド等とまとめて掲載されていた。それがiPodをはじめとした新しいオーディオのパラダイムシフトの波に乗ってオーディオの主役に躍り出て、ここまで進化を続けてきた。

それがオーディオの長い歴史を取り込み、以前の古いドライバー形式が再び脚光を浴びてヘッドフォンに搭載されたり、新しい時代のMEMSのような最新技術を取り入れたりしてドライバーの世界は成長してきた。そうした多様性は豊かな世界の証でもある。

もしこのまま進化が続いていくならば、それはオーディオの第二の黄金期と呼ばれるのかもしれない。そして、またいつかこの記事を書き換えねばならない時が来るだろう。その日が待ち遠しい。