トピック

平面型ドライバーって何? 静電型と何が違う? 今さら聞けない『ドライバーのキホン』

2025年8月14日 08:00

家でヘッドフォンを使って音楽を聴く際に、いまの音質に満足していながらも「もっと良い音質で、さらに臨場感のある音で楽しみたい」と感じたことはないだろうか?

連載の第一回目は主にイヤフォンに使われているダイナミック型とバランスド・アーマチュア型を中心に解説した。今回はヘッドフォンで「より良い音質」を求めるあなたのために少しマニアックな世界に突入する。イヤフォンをメインに使っている方にも、気になる話題になるはずだ。

平面型ドライバー:理想型の追求

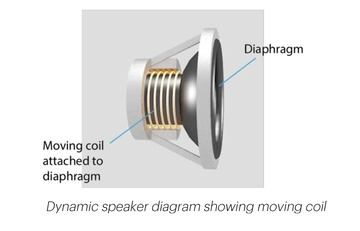

ヘッドフォンには多くの場合にダイナミック型ドライバーが用いられているが、ハイエンドモデルを中心に「平面型ドライバー」を搭載したものが増えてきた。ダイナミック型ドライバーは漏斗状のスピーカーのような形状をしているが、平面型ドライバーはおおよそ平らな円盤のような形状をしている。

平面型ドライバーにはその動作の仕組みによって、「平面磁界型」と「静電型」の二種類に大別されるが、ダイナミック型に対してのメリットは多くの部分で共通している。

平面型のサウンドは解像度が高く、低域が誇張されすぎることがない。そしてなによりスピード感が高い、歯切れよく気持ち良い音が特徴だ。まず平面磁界型と静電型のそれぞれの仕組みから解き明かし、それがなぜ音が良いのかを見ていこう。

平面磁界型と静電型

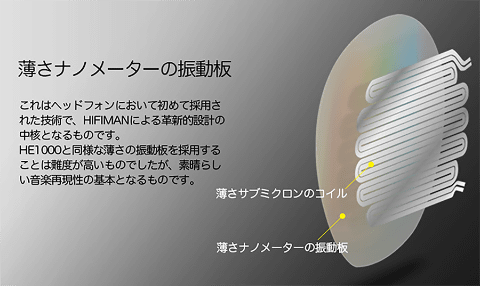

平面磁界型ドライバーの仕組みは、薄膜の平らな振動板があり、それに電線が全面に張り巡らされている。そして振動板の片側あるいは両側にマグネットが配置されている。

振動板に張り巡らされた電線はコイルの役割をするので、音楽の電気信号が電線に流れると、やはりダイナミック型と同じく中学の理科の原理で磁石と反発して振動板が動く仕組みになっている。

つまり動作原理自体はダイナミック型と同じなので、ダイナミック型で使用できるヘッドフォンアンプがそのまま使用できる。ただし平面磁界型ドライバーは、よく“鳴らしにくい”と言われるように、アンプのパワーを要求することが多い。最近のヘッドフォンでは、だいぶ鳴らしやくなってきたが、まだダイナミック型に比べればアンプにパワーは必要だ。

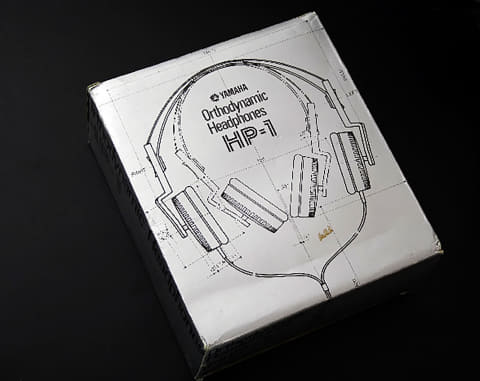

平面磁界型ドライバーを採用した代表例としてはかつて70年代にYAMAHA「HP-1」があり、最近では本誌で先日記事にしたSendy Audio「Apollo」などがある。また最近ではイヤフォンにも進出しているのがポイントだ。こちらでは本誌で先日記事にしたAstell & Kern「LUNA」が挙げられるがまだ非常に高価だ。

平面磁界型のサウンドはダイナミック型の良さも兼ね備えており、洗練された音ながらロックやポップスでも力強い音が楽しめる。

静電型ドライバーの仕組みは、薄膜の平らな振動板があり、その両側には金属の板が電極として振動板をサンドイッチして配置されている。振動板に「バイアス電圧」と呼ばれる高い電圧をかけて帯電させておくと、音楽の電気信号が電極に流れた際に、静電気の力で反発した振動板が動くことで音が出る仕組みだ。平面磁界型と違って振動板にはコイルが不要なのでより薄く軽くすることができる。

さらに静電型はこのバイアス電圧を外部から供給する必要のあるなしで二つのタイプがある。外部から供給するものは、音楽信号とは別に高い電圧を振動板にかけるために特別な機器と余分な配線が必要となる。このため平面磁界型とは異なり通常のヘッドフォンアンプは使用できず、専用の機材が必要だ。

外部から供給しないタイプにもいくつかの方式がある。最近ハイエンドイヤフォンでよく使われるものは小型昇圧トランスを使用するEST(Electrostatic Tweeter)ドライバーと呼ばれるものだ。

振動板に電荷をあらかじめ帯電させておくエレクトレット型と呼ばれるタイプもかつてあったが、最近ではあまり使われない。これらは専用の機材を必要としないのが利点だ。

静電型ドライバーを採用した代表例はなんといってもSTAXの製品だ。ただしこれはバイアス電圧の供給が必要なタイプなので、STAXではドライバー(ここでは専用アンプの意味)と呼ばれる専用の機材を必要とする。また端子の規格が異なる場合があるので、その点に注意が必要だ。STAX Pro端子と呼ばれるものが現在では一般的だ。

ESTを使用するイヤフォンは、中国製のハイエンドタイプをはじめとして最近は特に多く発売されている。ESTは一般的には高域用のツイーターにのみ使用されることが多い。

静電型のサウンドは特に中高域が繊細で上品なのでクラシック音楽を聴くと、バイオリンの繊細な音がより心地よく聴こえるだろう。

ちなみに静電型のヘッドフォンは、マイクの世界では「コンデンサー型マイク」と呼ばれる構造と似ており、これに由来して「コンデンサー型ヘッドフォン」と呼ばれることもある。

なぜ平面型は音が良いのか

さて、なぜこれら平面型の音が良いのだろうか。判じ物のようだが、それは振動板が平面だからだ。

従来のダイナミック型は振動板の中心にマグネットとコイルが配置されて、振動板の中心から全体に伝搬していくので、振動板の素材の影響で振動の不均一ができてしまいやすい(この状態を分割振動と呼ぶ)。

しかし平面型は平らな振動板が発音の瞬間から振動板の全体で振動する。そのため振動に不均一な部分が生じにくい。このため平面型を全面駆動型とも呼ぶ。これにより端正ですっきりとした音が得られ、特に高域で音が濁らない。

また平面型では動作部分が軽量なため、音の立ち上がりと減衰が速く、より正確な応答が得られるのも特徴だ。つまりダイナミック型では信号への応答が緩慢なのに対して、平面型は俊敏である。このため音の歯切れがよく、とても細かいサウンドを再生できる。

また振動板の中心にマグネットとコイルがまとまっているダイナミック型は「中学の理科の原理」の正体である誘導電力の副作用を受けやすいが、平面磁界型ではそれが振動板全体に分散しているので副作用を受けにくい。

さらに静電型では磁石を使わないので、そもそも原理的にその副作用を受けない。これは、低音から高音まで均等に再生できて音のバランスが良いというメリットにつながる(難しい言葉で言うとインダクタンスが低いと言う)。

よく平面型の弱点として低音が弱いと言われがちだが、実はこれはダイナミック型に比べた利点であり、実際には誇張なく正しく低音が再生されているのだ。

さて、冒頭でダイナミック型ドライバーは漏斗状の形状をしているが、平面型ドライバーは平らな形状をしていると述べた。ところで、あなたはなぜダイナミック型ドライバーの形状は漏斗状(コーン型)なのだろうと思ったことはないだろうか?

すでに述べたようにダイナミック型と平面型の最大の違いは、振動板にどのように力を加えて動かすかという点にある。ダイナミック型は中央の磁石とコイルだけで振動板を動かすため、たわまないためには振動板は高い剛性を持つ必要があるのだ。

例えば紙を平らなまま押すと簡単に曲がってしまうが、円錐(漏斗)状に丸めると丈夫になる。これはアーチ橋がなぜ丈夫なのかと同じ理由であり、そのためスピーカーは漏斗状のコーン型になっているのだ。

しかしこの構造は重くなりやすく、振動板も厚みを持たざるを得ない。一方、平面型は振動板全体に均等に力を加える全面駆動の構造であり、力を一点に集中させる必要がないため、そうしたアーチ構造の補強が不要なので薄く軽量な振動板を実現できる。

そのため、平面型はより高速で精密な振動が可能となり、クリアで透明感のある音を生み出す。こうした構造と物理的な違いが、両者の音の性格や形状・重量の差を生み出しているのだ。

古くて新しい高音質ドライバー

このように平面型とは理想的なドライバーである。そのためオーディオの黄金期と呼ばれて売れ行きが良かった70年代や80年代には、すでに平面型ドライバーがもてはやされていた。例えば先ほど書いたYAMAHA「HP-1」だ。しかしオーディオブームが退潮すると、コストのかかる平面型は忘れられていった。ただ残ったのは静電型のSTAXである。

それが最近のヘッドフォンブームに乗って、HiFiMANやAudezeなどのマニアックなメーカーが平面型を復活させた。その音質の良さに最近ではハイエンドヘッドフォンでの定番ともなり、いまやイヤフォンの世界にも平面磁界型が進出している。

また静電型ではESTドライバーが登場して、中国製メーカーをはじめとしてハイエンドイヤフォンの定番ともなっている。いまや平面型がまた息を吹き返しているのだ。

一方で平面型もまた万能ではない。平面型ドライバーには、価格の高さやアンプ性能の要求度合いの高さ、さらに専用機器の必要性といった課題もある。しかし、音の可能性の一歩先を体験したいユーザーにとっては、その音質はそうしたハードルを越えていく価値がある。

「ハイスピードな音」と書いてもわかりにくいかもしれないが、実際に聴いてみるとダイナミック型ドライバーとの違いは明らかだ。そして一度その疾走感あふれるハイスピードな音と煌めくような高解像度のサウンドを体験すれば、もう元には戻れない沼の深みにはまってしまうのだ。

次回は最終回としてMEMSドライバーをはじめとした新しい世代のドライバーについて述べる予定だ。