トピック

着実に進化する“Auracast”を万博で取材。普及の鍵は、AuracastアシスタントのOSへの統合

2025年8月28日 11:50

さる8月21日、筆者は大阪・関西万博の会場にいた。残念ながら夏季休暇を楽しむためではなく、英国館で開催された"Audio Technology for the Future"「未来のためのオーディオ技術」というイベントを取材するための出張だ。

このイベントはBluetooth SIGが提唱している新しい技術「Auracast(オーラキャスト)」を紹介するイベントである。例えば、外国で空港の搭乗案内が聴き取れず、不安になった経験がある人は多いだろう。また電車に乗っていて無音のTV画面から音声を聞きたい、と思ったことがある人も多いに違いない。Auracastはそうした社会の課題を解決できる技術だ。

Auracastとは

まず簡単にAuracast機能について説明する。従来Bluetoothはオーディオにおいては1対1の接続のみが許されていた。例えば一台のスマホと一台のイヤフォンである。そのためイヤフォンやヘッドフォンでは左右どちらかが信号を受けて、もう片方に転送するという仕組みが取られていた。

しかし近年Bluetoothの新世代であるLE Audioがそれを覆し、1対多数の伝送が可能となった。これを元にして、一斉同報であるブロードキャストに応用したのがAuracast機能である。

これによって例えば美術館で多数の入場者が自分のイヤフォンで学芸員の案内を聴いたり、空港のゲートで翻訳されたアナウンスを聴いたりすることができる。他にも簡単に友人と音楽のシェアをすることもでき、さらには音楽イベントなどにも応用可能だろう。

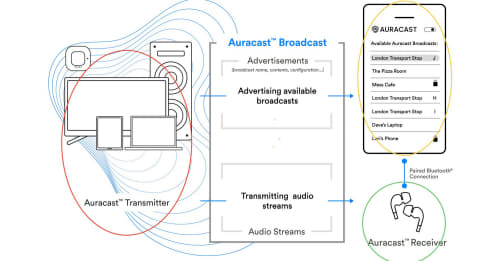

Auracastのポイントは、通常は自分のスマホから信号を受けるイヤフォンが、会場据え付けの送信機から信号を受けるという点だ。このためAuracastには3つの要素がある。Auracast送信機、Auracast受信機、そしてAuracastアシスタントだ。

送信機と受信機はわかりやすいが、Auracastアシスタントとはなんだろうかと思われるかもしれない。説明すると、まず前提としてAuracastには複数のチャンネルが含まれることがある。例えば日本語音声と英語音声の二つのチャンネルだ。しかし会場の送信機から信号を受けるイヤフォンではこれを選択するUIやボタンがないので、チャンネル選びに困ることになる。この時に使用するのがAuracastアシスタントというリモートUIだ。

Auracastアシスタントはスマホのアプリなどを用いることができるし、スマホを持たずにJBLのTWSのような液晶付きケースで実装することも可能だ。後でも触れるがAuracastではアシスタントの存在がキーとなる。

繰り返しになるが、Auracastでは手元のスマホが会場の送信機から信号を受けてイヤフォンに転送するのではなく、イヤフォンが直接その送信機から信号を受けるのである。

万博の印象

まずイベントの前に今回の万博を軽くレポートしておこう。

東京から大阪・関西万博に行くためには新大阪まで新幹線で行き、地下鉄を乗り継ぐか、専用のシャトルバスを使う。バスは予約が必要なのでなるべく早期に予約した方が良い。

筆者は地下鉄を使用したが、東京から行くと新大阪駅で降りる時はエスカレーターの左側に立つ人々が、地下鉄に乗り換えると右側に立つようになるのが旅行した感があって面白い。最寄駅は夢洲(ゆめしま)という駅だが、地下鉄が最後の夢洲に近づくと、それまで事務的だったアナウンスの女性の声が突然ハイテンションになって万博の紹介を始めるのにはちょっと苦笑した。

ゲートではVIP優先入場をさせてもらい、イベントまでの間に少し会場を見て回った。まず驚くのは万博の目玉の一つである会場周囲をぐるりと囲む木製の大屋根リングだ。日本は木造建築の長い歴史があり、この世界最大規模の木造建築はそれを象徴する存在でもある。

エスカレーターで上部に登ると、リングの上はまるで別世界だ。青い空の下で人工の草原が広がっている。海の上を歩く部分もあり、世代間宇宙船の内部にいるかのような不思議空間だ。

また、リングの上からは会場が一望の元に見渡せるのも魅力だ。この巨大建造物が会場を取り囲んでいて、歩く人々に暑い夏の絶好の日陰を提供しているのも良いアイディアと言える。

会場は平日にも関わらずかなり混雑して、万博のマスコットのグッズで身を飾る熱心なリピーターの姿も多く見られた。多くのパビリオンは予約をしたり並ぶ必要がある。時間のない筆者はガンダム館は写真を撮るだけにして横目で見ながら通り過ぎ、並ばずに入場できたコモンズD館を見学した。

ここは多数の国の合同展示が行われていて、例えばモンゴルやモルドヴァ、スーダンなど普段はなかなか行くことのできない国の文化展示が行なわれている点でなかなか興味深い。

ソニーとNTTの展示

今回のイベントは英国館で開催された。英国館は三階建てになっており、三階は今回のようなイベントや観光紹介イベントなど多目的に使用できるホールとなっている。

イベントは英国ビジネス通商省(Department for Business and Trade)により行なわれた。参加企業は英国のAmpetronic社、デンマークのGN Hearing社の他に日本からもソニーやNTT、そしてCear社が参加している。Cearは立体音響スピーカー「Pavé」の開発で知られているが、Auracastに関しても先進的な取り組みを行なっている。

イベントが始まる前に企業の展示ブースを少し見学した。ソニーでは同社のAuracast対応イヤフォン・ヘッドフォンが展示されていた。あまり知られていないが、最新機種のヘッドフォン「WH-1000XM6」やTWSの「WF-1000XM5」などはAuracast対応がなされているのだ。ソニーはLE Audioに対してBluetooth SIGの一員として先駆的に取り組んでいて、Auracastもまた広く対応を始めている。

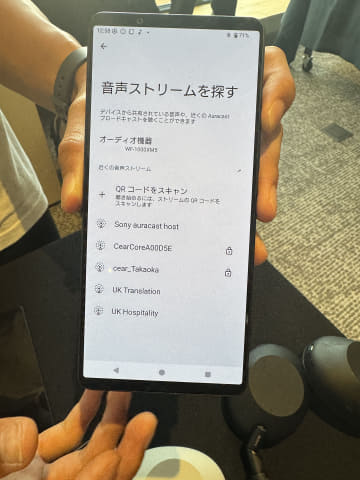

ただし先ほど述べたようにイヤフォン本体ではAuracastチャンネルを選ぶことはできない。そこでどうやっているかというと、ソニー「Xperia 1 VI」に搭載されているAndroid 15の機能を使用していた。設定画面の「音声の共有」から「音声ストリームを探す」というメニュー項目でAuracastでブロードキャストされているチャンネルを探すことができる。

画面に表示されているUK TranslationやUK HospitalityなどがAuracastのチャンネルである。これらは英語プレゼンターの声をそのまま流す英語チャンネルと、日本語に通訳する日本語チャンネルである。たとえ通訳されてなくともPAがない会場後方の席で聴き取りやすいという点もポイントだ。

こうしたシステムを聴覚補助システム、ALS(Assistive Listening System)と呼ぶ。ALSは聴覚補助システムと言っても難聴者だけのものではない。

NTTではNTTソノリティの最近話題になったフルオープンのヘッドフォン製品「nwm ONE」がAuracast対応製品として展示されていた。NTTでは「音響XR」という研究テーマのもとで、スタジアムなどでの放送をnwm ONEで聴く試行をしている。

nwmはフルオープンタイプなので、スタジアムの熱狂と解説者の音声をミックスして楽しむことができるわけだ。ただしnwm ONEでもやはりチャンネル選択の問題はある。そこでNTTではソニーと同様にAndroidの機能を利用してその問題を解決していた。

このように会場ではAndroid端末の設定機能を用いてAuracastアシスタントを実現していたことが筆者にとっては興味深かった。

GoogleではAndroid 15からAuracastを統合する取り組みが始まった。そして前述したようにAuracastアシスタントを設定画面から使用するという流れができつつある。それではアップルではどうなのか、というとこれは全く分からない。なにしろLE Audio対応でさえアナウンスされていないのが現状だ。

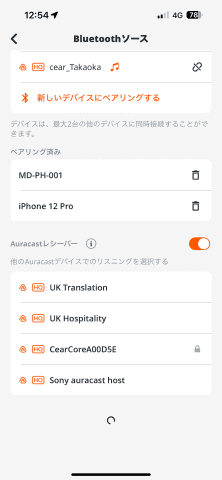

しかしながらAuracastアシスタント自体はアップル製品であっても実装ができる。アプリとイヤフォンとは従来プロトコル(GATT)で通信するだけであり、BLE(Bluetooth LE)の対応は必要だがLE Audio対応は必須ではないからだ。

それを実際に使用したのが筆者が持参したJBL「Tour Pro 3」の付属アプリだ。筆者のスマホはiPhone 15 PROであり、OSはAndroidではなくiOS 18だ。しかしアプリの画面から画像のようにチャンネルを表示して選択し、Tour Pro 3でAuracastの音声を聴くことができた。

この時にTour Pro 3に音声を送信しているのは手元のiPhoneではなく、会場に据え付けられたAmpetronic社の「Auri」というAuracast送信機であることに注意してほしい。あくまでiPhoneは「リモートUI」に徹しているのだ。そのためiPhone自体にはLE Audioの対応は必要ないということが分かってもらえるだろう。

プレゼンテーション

各社ブースでAuracastのさまざまな形を体験した後、イベントのメインであるプレゼンテーションが行なわれた。ここでは規格を推進するBluetooth SIG、インフラを担うメーカー、そしてイヤフォンや補聴器といったデバイスメーカーのキーパーソンが一堂に会し、それぞれの立場からAuracastが描く未来を語った。

まずBluetooth SIGのHenry Wong(ヘンリー・ウォン)氏がAuracastの概要と現状について語った。Wong氏は「テクノロジーがいかに我々の距離を縮めるか」というテーマから語り始め、世界では推定25億人が何らかの難聴を抱えていることにも触れつつ、AuracastはLE Audioの一機能としてこうした課題を解決し、聴く体験を根本から変える存在であると強調した。

導入は既に始まっており、2025年には10カ国以上で展開され、シドニー・オペラハウスや米国の教会で実用化されている。Wong氏は2029年までに31億台のLE Audioデバイス、150万のAuracastポイントが設置されるという予測があることを紹介した。

次は英国のAmpetronic社で事業開発マネージャーを務めるEd Beck(エド・ベック)氏が、今回会場でも使用されているAuracast対応のAuriシステムと事業の未来について語った。Ampetronicは磁気ループ(またはテレコイル)のメーカーとして世界的に知られているが、近年米国のALS大手であるListen Technologies社を吸収し、新たにAuracastへ対応することで、ALSメーカーとしての存在感を強めている。

ちなみにテレコイルとは1930年代から欧米の教会などで使用される聴覚補助システムで、欧米の補聴器の多くがテレコイル対応だという。

テレコイルは床下にヒアリングループと呼ばれる電線を這わせて、特定の椅子に座っている人に音声を届けるというものだ。このため施設投資に莫大な資金が必要となり、効果も特定の箇所に制限されるため人々の行動の自由度も少なく、音質も良くないということだ。

Auriは据え置きの送信機と、ポータブルの受信機からなるシステムで、Auracastを採用している。送信機はDanteやPoE給電対応のEthernet端子が備えられ、主たる入出力には欧州で広く使われるEuroblock端子が採用されている。

受信機は小型でディスプレイやチャンネル切替ボタンを搭載している。またサードパーティ製Auracast対応機器とも接続できる。これが標準規格であるAuracastの強みだ。

実際に先に書いたように筆者の手持ちのJBL Tour Pro 3も使用することができた。Auriの受信機もクリアな音声だが、TWSであればANCをオンにして会場の雑音を消し、より聴き取りやすくすることができる。

また受信機の予備の3.5mm端子にAZLA「Trinity」を接続してみた。すると標準のヘッドフォンよりもさらに耳に近く鮮明な音声になる。手持ちのオーディオ機器を活用できることも標準規格の利点だろう。

すでにシドニーのオペラハウスでは3つのホールをカバーする形で採用され、東京で開催された写真展「なおがら展」では、Cear社の立体音響スピーカーPavéと組み合わせることで、没入感のある音響体験を提供したという。

シドニーオペラハウスではAuracast対応の補聴器で感動した人もいるということだ。これは旧式のテレコイル・システムでは実現できないLE Audioベースならではの音質の高さがあるからだ。Beck氏は「2025年は、日本におけるALS導入元年になるでしょう」と力強く説いた。

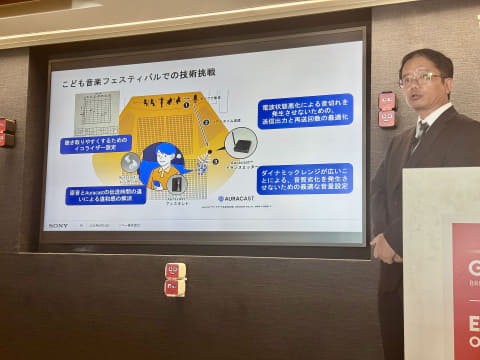

ソニー技術センターの関正彦氏は、ソニーのAuracast対応製品群と取り組みを紹介した。ソニーがこれまでLE AudioやAuracastの規格策定に深く関わってきたこと、そして「あまり大々的には謳っていませんが」と前置きしつつ、すでに多くの製品がAuracastに対応していることを明かした。

先日行われたサントリーホールとの共同イベントである「こども音楽フェスティバル」では、個別リスナーごとのイコライザー設定や、遅延制御の最適化(大ホールでは電波の方が音声より早くついてしまう)、さらに音切れ再送のチューニングやダイナミックレンジ改善など、多数の技術的挑戦が行なわれたことを紹介した。

その結果、リスナーからは「普段は聴き取れない繊細な楽器の音まで味わえた」や「自分の好きな音量で臨場感を楽しめた」と好評だったという。

続いてデンマークの補聴器メーカーGN HearingのMartin Armstrong(マーティン・アームストロング)氏は、補聴器分野から見たAuracastの価値を語った。同社は「ReSound」ブランドの補聴器のほか、「Jabra」のイヤフォンも傘下に有している。

氏によれば、世界人口の約15%が何らかの聴力障害を持ち、日本でも1280万人が難聴を抱えているという。しかし日本の場合には補聴器利用者は210万人にとどまり、心理的・社会的なハードルが存在していると語る。

Armstrong氏は補聴器にLE AudioとAuracastを組み込むことで、音質の向上、長時間駆動、マルチストリーミング、ブロードキャスト受信が可能になると説明。さらに「BluetoothとAuracast非対応の補聴器は買うべきでない」とまで言い切ることで、この分野の可能性を強調した。

そして発表者による質疑応答とフリーディスカッションがあった。日本でのAuracastの普及については「教育と周知が重要」、「体験機会の提供が不可欠」、「デモによる理解促進」などの意見が出された。また「セキュリティやプライバシーへの配慮」も課題としたが、規格としてのライセンスコストはかからないため普及へのハードルは低いのでは、とも語った。

まとめ

最後に書いておきたいのは、Auracastが着実に進化しているということだ。筆者は以前からAuracastの体験イベントに参加しているので、それが明確に感じとれた。

まずAuracastの普及にはAuracastアシスタントが重要だが、今日のイベントからはそれがOSに統合される方向が見えてきた。また、以前は重かったチャンネルのリスト化が早くなり、スマホとAuracast送信機のソースの切り替えが早くなったことも感じられた。

そして今回のイベントを取材して明らかになったのは、Auracastが単なる新しい技術規格にとどまらないということだ。それは、Bluetooth SIGが描くビジョンを中心に、Ampetronicのようなメーカーが社会インフラを整え、ソニーやGNヒアリングのようなメーカーが高品質なイヤフォンなど受信機を提供する、一大エコシステムなのである。

その先には情報のバリアフリー化という社会変革も見えてくるだろう。それは難聴者だけではなく、すべての人にとってあまねく享受できる未来なのだ。技術の進歩が私たちの社会をどう変えていくのか、このイベントは万博という舞台にふさわしいものであったと言えるだろう。