西田宗千佳のRandomTracking

第641回

オールソニー開発の「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」をトライ

2025年11月26日 08:30

プラモデル、中でもガンプラをデジタルスキャンして楽しめれば……。

現在、東京・お台場にある「THE GUNDAM BASE TOKYO」では、「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」のトライアルサービスを実施中だ。

スキャンの基本料金は2,200円。12月14日まで利用できる(要予約)。

THE GUNDAM BASE TOKYOを訪れ、筆者も実際に体験した。そして、このプロジェクトと開発に関わる人々に詳しい話を聞くことができた。

ガンプラが関わっているのでバンダイナムコが主導するサービスと思いきや、実はソニー・ミュージックエンタテインメントが提供するサービス。そしてその開発は、我々が想像する以上に「オールソニー」なプロジェクトだった。

アンテナの先までシャープにガンプラをスキャン

まず「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」がどんなものなのかを見ていただこう。

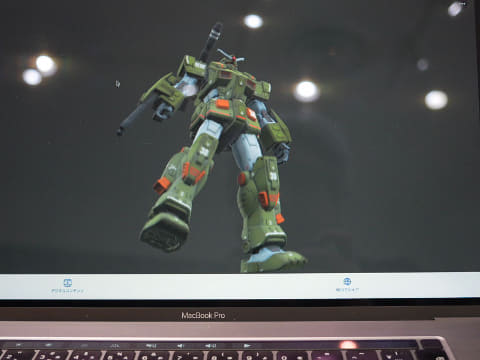

以下の動画は、実際に「HGUC フルアーマーガンダム」の作例をスキャンしたものだ。

©創通・サンライズ

小さなものの3Dスキャンというと「細部がイマイチ」という印象を持つ人もいそうだ。だが、「ハイクオリティ」と銘打つだけあって、その品質は非常に高い。塗装の詳細や表面に貼られたデカールに寄っても、破綻はほぼ見られない。エッジもちゃんと立っているし、ガンプラにはつきものの「アンテナ」もシャープだ。

どんなレベルかを実際に確かめてみたい方は、以下のリンクへアクセスしてみて欲しい。PCやスマートフォンのWebブラウザーからアクセスすれば、自分で動かして確認できる。

スキャンしたデータを使ってミニゲームを楽しむこともできて、まさに「自分のガンプラが動いている」感覚を楽しめる。

このサービスは、過去にガンダムベース福岡でもトライアルが行なれたもの。武器の扱いなどいくつかの仕様をアップデートし、今回、THE GUNDAM BASE TOKYOでもトライアル提供が行なわれている。

スキャンできるのはあくまで「ガンプラ」。バンダイナムコとの連携で行なわれているサービスなので、それ以外は対応しない。改造していても問題はないのだが、「人型を大きく逸脱している」ものもスキャンできない。とはいえ、ジオングやズゴックなどの「ちゃんとモビルスーツなもの」はスキャンできる。

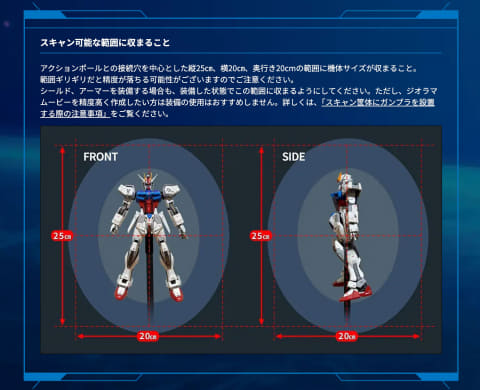

サイズ的には「縦25㎝、横20㎝、奥行き20cmの範囲に機体サイズが収まる」もの。基本的には144分の1の、いわゆる「HG」サイズが主軸だが、100分の1、すなわち「MG」サイズもスキャンできないわけではない、という。要はサイズ次第。武器やシールドなどが収まらないと、その部分はうまくスキャンできない。

詳しくは以下のページにレギュレーションがあるのでご確認いただきたい。

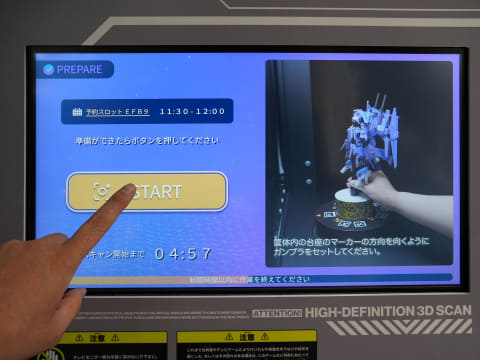

スキャンには事前予約が必要で、価格は1体2,200円。スキャン作業1枠で30分、という設定なのだが、実際にはそこまで時間はかからない。

作業はほぼ自動。THE GUNDAM BASE TOKYOでのテストには関係者によるアテンドがあるが、本来は「利用者だけのセルフサービス」を想定している。というのは、将来的には家電量販店などにスキャン設備が置かれることを想定しているためだ。

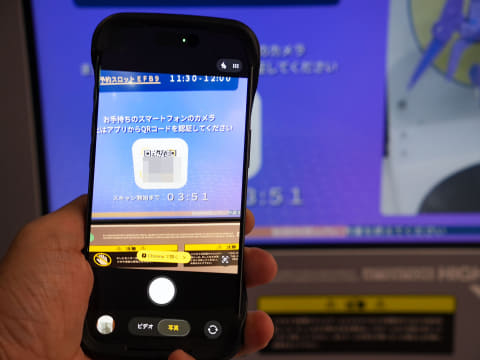

予約すると、機械側にQRコードが発行される。これを専用アプリで読み込むとキャプチャ機材が動き出す。

ガンプラは棒で立てるように内部に入れ、そこからのキャプチャは自動だ。

作業が始まると幕が降り、内部で自動的にスキャンが行われる。まずカメラで撮影され、そのあとに形状のスキャンが行なわれるのだが、使う側が意識する必要はない。

出来上がったらその場で動きを見られるし、閲覧用のURLが発行され、PCやスマホの上でもチェック可能になる。先ほど掲載したURLはそれだ。

目指すは「プラモ狂四郎」「ガンダムビルドファイターズ」の世界

この技術は、前述のようにソニー・ミュージックエンタテインメントがビジネスとして運営している。

だが、開発の経緯はソニー本体から生まれていた。

同事業を手掛ける、ソニー・ミュージックエンタテインメント デジタルイノベーショングループ EdgeTech2部 プロデューサーの渡辺祐介氏は、プロジェクトの発端を次のように話す。

渡辺氏(以下敬称略):数年前、ソニーの中で「ソニーの技術とガンダムを組み合わせてなにかできないか」というアイデアソンがあったんです。

当時はソニー・インタラクティブエンタテインメントのJapan Studioに所属していたのですが、「これは出すしかない」と考え、企画をまとめました。

それを、アイデアソンに参加していたバンダイナムコフィルムワークスの方が「面白い」と評価していただけたので、具体的に、バンダイナムコさんと組んで進めることになりました。

渡辺氏はSIE・Japan Studioで複数のゲームを手掛けている。PlayStation 4のローンチタイトルであった『KNACK』ではプロデューサーを務め、2007年にPlayStation 3で出たカードゲーム『THE EYE OF JUDGMENT』も開発した。『THE EYE OF JUDGMENT』はカメラでカードを認識、ARでカードの上にモンスターが現れ、カードの上でバトルを繰り広げる……という作品だった。

渡辺:実は企画当初、私はガンダムで作りたかったんです。(プロモーションビデオで)手のひらの上にカードを置き、その上にモンスターが表示される映像がありましたが、あれ、私の中では手のひらの上にガンダムが乗ってたんですよね。遠く離れた人とガンプラを介してどう対戦するのか。そういったことを考えていました。

渡辺氏はそう笑う。

渡辺氏は50歳。すなわち、初期ガンプラブームと『プラモ狂四郎』(1982年から1986年・コミックボンボン連載)の直撃を受けた世代である。実は筆者もそうだ。

『プラモ狂四郎』の作品内にはガンプラをはじめとしたプラモデルをコンピュータの中で戦わせる「プラモシミュレーション」が出てくる。

渡辺:もう、小学生の頃はあれを読みまくっていて。ずっと「プラモシミュレーション」が作りたかったんです。

そう言って、「キャプチャマシンの看板、ご覧になりましたよね?」と渡辺氏は言う。

看板の上には「パーフェクトガンダム」が描かれている。パーフェクトガンダムは『プラモ狂四郎』の作中で登場した象徴的なモビルスーツ、というかガンプラである。もうこのあたりから明確に狙いと世代がわかる。

これまでのテストに参加した人々も、上の世代はほぼ『プラモ狂四郎』世代。そして下の世代は、2013年以降アニメなどで展開されている『ガンダムビルドファイターズ』シリーズに思い入れのある人々だ、と渡辺氏は話す。

渡辺氏のチームがバンダイナムコ側にプレゼンテーションすると、実はバンダイナムコとしても10年近く前から「ガンプラを3Dスキャンして遊ぶ」ことを考え、トライアルはしていたのだとか。

結果として、プレゼンしたその日のうちに共同してビジネスにあたることが決まり、現在の展開に至っている。

企画・ゲーム・製造とオールソニー体制

では、「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」の特徴はどう生まれたのだろうか?

渡辺氏はSIE(SCE)出身であり、SIEでゲーム開発に使われている技術が広く使われている。

例えば、キャプチャしたモデルに動きをつけるための骨格である「リグ」をある程度自動で入れる技術はゲーム由来のもので、「十分にできるだろう、と最初から予測していた」(渡辺氏)という。

かつて同じプロジェクトでゲーム開発をしていた技術者に独自開発を依頼したという。

渡辺:他社提供の技術でも同じことができるものはあったんですが、スキャンしてその中でリグを入れるフローを組み込む、という契約が必要になります。開発費用もかかります。

そこまで考えたら自分達で作った方がいいかな、と考えました。

依頼した技術者は自分でゲームエンジンを作れるレベルのとんでもないプログラマーで、彼に聞くと「全然できるよ」という答えで。そこで、自分たちで開発することになったんです。

ここで重要なのは、単にリグが入ってもダメだ、ということだ。リグ自身も多少ユーザー側で手直しができる。

それに加え、「ガンプラならでは」の事情もある。

ガンプラ、というかモビルスーツの肘や膝には突起があることも多い。人間と同じように関節を入れてしまってはそれらが伸びて不自然になる。

そのためちゃんと突起を認識した上で、それらが不自然な形に動かないよう、工夫がなされている。いわゆるスキンウェイトの設定がかなりうまく自動化されている、ということだ。

ただし、レギュレーションが設けられていることからわかるように、すべての領域で「自由」なわけではない。「ガンプラは自由」なので、あまりにも形状や関節構造の幅が広い。そのすべてに対応できるわけではないので、一定のレギュレーションがあるわけだ。

スキャンする機材自体もソニーが開発し、製造したものだ。

技術開発を担当する川部祐介氏は、スキャン技術開発の経緯を次のように説明する。

川部:実は当初、スキャン技術はソニーの半導体工場にあった技術を使えないか、と考えていました。半導体の製造チェック過程で使うものなのですが。

そこから紆余曲折あり、今の形に落ち着きました。

一眼カメラでαを複数台使ってある種のフォトグラメトリを行い、同時にテクスチャや表面の色味をキャプチャします。さらに、LiDARの反射波から、形状を把握します。それらを組み合わせてモデルを作ります。

また、中央のポールも自動的に消えてくれるようにしてあります。

前出のように、このガンプラスキャンでは、モデルのエッジやアンテナもシャープに再現される。これは、高精細写真からのフォトグラメトリとLiDARのデータを組み合わせているからできることだ。

川部:ガンプラのアンテナのように、1mmよりも細かい部分はLiDARだけでは再現できないんです。ガンプラではみなさん、アンテナをビンビンに削りこんできますから、そこも再現できなければいけない。

確かにLiDARでは再現できないんですが、写真にはちゃんと写っています。ですから、そういう部分はLiDARではないデータから復元します。

使っているのは4台のα7Rと3Dスキャナだ。

そして、位置合わせには2次元コードとカラーコードが使われている。よくみると2次元コードはQRコードではなく、ソニーが開発した」「サイバーコード」に似ている。なお、サイバーコードは『THE EYE OF JUDGMENT』でも使われていた技術だ。

3Dスキャナはソニー製ではない、ということで、先方の要望により写真にモザイクをかけているが、業界内ではよく知られたデバイスであり、特別なものではない。ハードウエアとしての技術はもちろん、ソフトとノウハウが効いているところでもある。

こういう部分は、プロトタイプを使った体験会でのフィードバックから改善されていった部分であるという。

前出のように、スキャン機材もソニー製だ。B2B機材を除くとソニーではあまり巨大な機材を作らないが、今回のサービスで使う「自動ガンプラスキャン機」は、ソニーの工場で内製されたものだという。

「VRChatのアバターになってもいい」。先に待つ「モデルデータを安全に使う」世界

高精度なスキャンでガンプラが動く様はなかなか感動的だ。これまで体験した人々の中にも、興奮する人はもちろん、感動で泣き出す人もいたという。

キャプチャされるのは、加工も本体の色も「自分が作ったガンプラ」そのものだ。「ここまでのものができるとは」「本当に自分のガンプラが動いている」ということに感極まってしまう人がいるのも納得できる。

「『ここまで作ってくれてありがとう』と言ってくれる方もいらっしゃいます。お金をいただいている側なのに、お礼をいただくというのはありがたいこと」と渡辺氏は話す。

前出のように、出来上がったデータはウェブアプリの形で利用者に提供される。そのため、モデルデータそのものは利用者に渡されるわけではない。

この理由は、「現状権利者が不安視している部分があるから」(渡辺氏)だという。

これは仕方がない部分がある。

モデルデータを渡すと、それを権利者が求めていない形で使う例が出てくる。ゲームなどでもよくあることで、メーカーも対策に苦慮している。過去にはモデルデータをめぐるトラブルもあり、一定の配慮が必要になってくる。

ただ本当は、モデルデータを他のことにも使い、幅広い使い方ができる方が望ましい。渡辺氏も「最終的な狙いはそこにある」と話す。

渡辺:Unityなどゲームエンジンで使えれば、とも思いますし、それが狙いではあります。例えば、VRChatのアバターとして、スキャンした自分のガンプラを使ってもらってもいい。

最終的には、リアルな物体を取り込んでバーチャルに持っていく、という総合環境は作っていきたいと考えています。コミュニティを作って、そこでデータをトレードしたり、企業に売ったり。すなわち、バーチャルな中で3Dスキャンデータを流通させる、ということですが。

そういうことをするには横断的なプラットフォームが必要です。

もちろん、スキャンした後にAIなどで処理をして、ガンダムのIPを守る、ということは可能です。

そうやって、3Dモデルが一堂に揃う場があれば楽しいはずです。

さらに言えば、今回の「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」も、1つの手段でしかない。

渡辺:スマホで簡易的にスキャンする、ということも考慮に入っています。もっと身近に、スマホアプリでスキャンできてもいいはずです。

でも、「ハイクオリティ ガンプラスキャンサービス」とはクオリティが圧倒的に違います。同じコンテンツの中で両者が併存すれば、「自分もあれがやりたい」と思う人が出てくるでしょう。

現在のガンプラスキャンは、モデルを用意できるようになった段階だ。ゲームとして遊ぶ部分はまだ「ミニゲーム」レベルでしかない。しかし、本格的なゲームの中に持ち込んだり、自分のアバターとして使ったりするためのハードルは、すでに「モデルを用意するため」の技術ではない。

今後はいかに権利を守りながらプラットフォームを作っていくか、という世界になっていくのだろう。

だとすれば、技術の活躍の場も、ガンダムを軸に他の世界に広がっていくのかもしれない。