ニュース

NTT、“空間ノイズキャンセリング技術”確立。室内全体の様々な騒音に高速追従してキャンセル

2025年11月13日 16:47

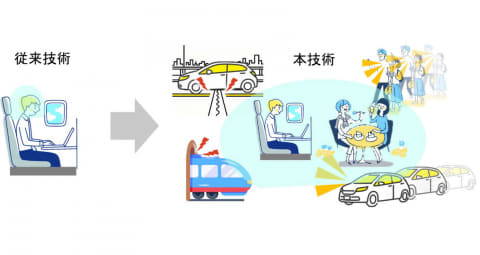

NTTは13日、アクティブノイズキャンセリング機能を進化させ、世界初という数m規模の空間能動騒音制御技術(空間ANC技術)を開発。自動車が道路の継ぎ目を超える時や、電車がトンネルを通過する時など、騒音が時々刻々と変化する環境においても、その騒音に高速追従してキャンセルする、“空間ノイズキャンセリング”技術を確立したと発表した。

2026年度中の商用導入をめざし研究開発を推進しており、自動車・航空機・鉄道などのモビリティ分野や、オフィス会議室・宿泊施設など生活空間での騒音対策への応用も検討されている。

空間ノイズキャンセリングは、周囲の条件により騒音が大きく変動するモビリティ車室内、機内騒音や、航空機の離着陸音など、日常生活で遭遇するさまざまな騒音に高速に追従し、効果的に低減する技術。耳を塞ぐために両手がふさがったり、耳栓を装着せずに、作業の妨げとなるような騒音への対策ができるという。

従来の能動騒音制御(ANC)技術は、航空機内の安定飛行時や高速道路走行時など、騒音の時間的な変化が小さい定常状態での利用が主流。しかし、車両の発進・加速時、道路の継ぎ目やトンネル通過時、走行路面の変化など、騒音が時々刻々と変化する環境では、ANC処理を担うDSPの性能限界が原因で、騒音の変化への追従精度が低く、十分な騒音抑圧効果が得られなかった。

また、制御可能な範囲も座席頭部耳元周辺(10×10cm程度)に限定されており、車室全体や会議室など、複数のユーザーが利用する空間での騒音抑圧は困難だった。

NTTの開発した空間ノイズキャンセリングは、これらの課題を解決。

ユーザーの周囲をとりまく音環境から、抑圧の対象となる「多数の騒音を選択」しつつ、それぞれの騒音の「位置の変化」と「音色の変化」、「広がり方の変化」に素早く追従する。

従来はDSPの性能限界により、室内の騒音を観測するために必要な処理できるマイクロフォンの数に制限があり、「多数の騒音を選択」する速度が遅いため、「位置の変化」や「音色の変化」に追従できず、騒音が発生した後の「広がりの変化」という空間的変化に追従することはさらに困難だった。

そこで、「超低遅延・同期型のANC処理技術」と「騒音の広がりの変化への追従技術」という2つの要素技術により、騒音の変動に高い追従性を持つ世界初の空間ANCを実現した。

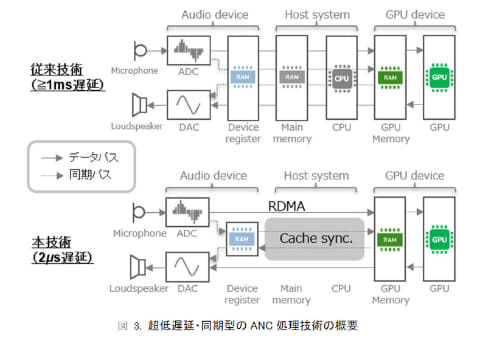

空間ANCでは、観測した騒音をもとに、騒音とは逆の波面を作り出すことで騒音の動きに合わせて空間的に音を打ち消すため、時間的なズレが許されない。「収録」と「再生」が超低遅延に実施される必要があるだけでなく、「収録」におけるマイク間、「再生」におけるスピーカー間、そして「収録」と「再生」の間にも常時、時間的なズレが許されない。

そこで、ANC用DSPの処理能力限界を超えるため、GPGPUを用いて処理の並列化を実施。GPGPUの低遅延利用を可能にするRDMAを活用しつつ、同期にはマルチコアプロセッサに搭載されたコア間のデータ同期機構を応用。一切のソフトウェアの介在なしに、超低遅延にシステム全体を同期することで、3つの課題を同時に解決した。

マイクやスピーカーが複数接続されたオーディオ機器とGPGPUが、わずか2マイクロ秒という超低遅延で同期。さらにGPGPUの恩恵により、並列計算し、従来のANC用プロセッサの1万分の1という消費電力で騒音の波面に追従できるようになった。これは、世界初の実用可能な精度の空間ANC処理の、車載を可能にする消費電力レベルとのこと。

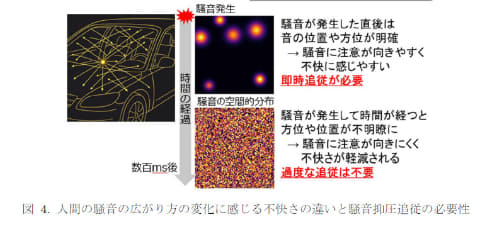

「騒音の広がりの変化への追従技術」としては、変化する騒音への追従性を高めるべく、多数のマイクロフォンを設置。それらから得られる音環境の情報により、騒音の「発生後の広がりの変化」に効率よく追従する技術を開発。

以前から理論的な研究は進められていたが、前述の超低遅延・同期型のANC処理技術により実現可能となった。

この技術では、人間が「不快に感じる広がりの変化」と「不快に感じない広がりの変化」があることに着目。

「不快に感じない広がりの変化」には過度に追従せず、騒音の制御における演算量を大幅に削減。これにより本来追従が必要な「不快に感じる広がり」に演算量を割り当てることが可能になり、騒音の変動への追従性を高め、空間の静音化を実現した。