吉田伊織のA&V奥の細道

3点、4点支持どちらが良い?“鳴くのなら鳴らしておこう”も重要。インシュレーター使いこなし術

2025年7月22日 08:00

木材の使いこなし、前回のまとめ

前回は機器の脚(フット)は、振動の遮断を意味する「インシュレーター」というより、載せる機器の振動をいかに置き台に逃がし、無害化するかが肝要という話をした。そのための簡単な材料として、「木のサイコロ」のような小サイズの立方体を試すやりかたの一端を紹介した。

ちなみに、「木のサイコロ」は東急ハンズでよく見かけたものだが、今では東急ハンズの通販カタログにはほとんど掲載されていない。今年になって筆者が某所で購入したときは、紫檀(ローズウッド)の一辺30mmのもの4個で千円以内だったが、店頭在庫のみになったかもしれない。

それと、木材を機器の脚として扱う際の最重要事項として、木材の特徴的な3面の中で、木口(年輪の面)を垂直軸に使うべきだと指摘した。振動の伝搬を妨げる境界がない使い方になるからだ。

そして水平方向に伝わる振動成分は、年輪という多数の境界を通り抜けるので、多重のローパスフィルターを経由させるようなもので、その木固有の音色や響きが付きやすい。

こうして載せる機器の振動をよく垂直方向に逃がしつつ、残りの振動成分は水平方向にて吸収、減衰させる、という2つの機能を角材に与えることができる。吸収しきれない成分は減衰振動をともなって機器の方に戻るかもしれないが、それはきれいな響き、おいしい香り付けになることが期待できる。

支持脚の配置、配向を工夫する

今回は、まずその支持脚として使う角材の配置を考察してみよう。

機器の本来の支持点は元からある脚であり、そこに置き換えるのが基本だ。ただし脚を取り外せない、外したくない場合は、その周辺で同一平面になる箇所を選ぶことになる。その場合は、結局は底面の四隅付近を選ぶことになるだろう。元から機器は4点支持が基本であり、機械的にも視覚的にもそれが安定しているからだ。

ただ、例外的に5本脚とか3本脚というのもある。例えば底面中央とか、電源トランスなど重量があり、機械振動の発生源でもある所の直下に脚を追加すると5本脚になる。あるいは、4点支持ではどれか一つの脚が浮いてしまい不安定になることを避けるには3点支持が選ばれる。

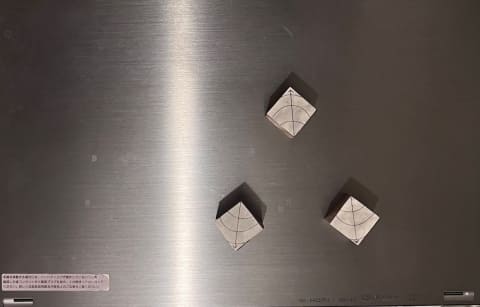

そんなことも考慮して色々試してみると、結構な音質の違いに気づくかもしれない。ここでは見やすいよう、角材の木口に年輪の模式図と年輪の中心点からの放射軸を矢印で示して写真を撮った。

3点支持でも4点支持でも、それらが作り出す三角/四角のサークル=枠の大きさを縮めると、機器の周囲がはっきりと浮くことだろう。それだと不安定に見えるかもしれないけれど、ならば機器の重心を囲むような枠組みで脚を配置するとどうだろうか? 機械的な安定感は十分確保できるだろう。

ただし、前回も書いたように、機器の底面で全重量を支える形になるので、底面がよほど頑丈な場合でないと重大な事故につながりかねないので慎重に実験してほしい。

メーカーの想定外の使い方で故障したら使い手側の責任になるのは当然。この記事は、思考実験に近い提言だと受け止めてほしい。

その上で考察すると、四隅に機器の自重がかからないので、四隅は機械振動の上で制約が減り、四隅に集まる振動エネルギーは空間に逃げやすくなるだろう。

自分の重さで自分を囲っている側面、底面などの振動を抑制する働きが減ずるので、オーディオ用支持脚(フット)が振動を置き台に逃がす使い方とともに、機器の振動対策のひとつになることが期待できるというもの。

スピーカーの箱鳴りを活用する方法

このやり方は、実はスピーカーの支持脚の方が実用的かもしれない。というのは、スピーカーもおおむねメーカーが想定しているのは底面の周囲4~3点で支持するやり方だからだ。重い箱(エンクロージャー)が盛大に振動するのだから床との間に介在する支持脚の質や配置は音質に大きく影響するわけで、スピーカー用の支持脚やスタンドなど単独の製品が多数登場するのは当然。

そこで支持脚が底面上で作る3角、4角のサークル(枠)を四隅から内側に縮めるとどうなるか?

やはりスピーカーユニットが発する振動エネルギーは四隅や側板、天面底面を振動させるものであり、四隅をがっちり支持脚で固めているとそれらの振動は抑制されることになる。しかし四隅の内側に支持枠を縮小すると、その逆に四隅や周囲の面はよく振動するようになる。つまり内部にこもっていた振動エネルギーが外部に放散されやすくなるわけだ。

それはもちろん、スピーカーから放射される直接音の純度を尊重する立場からはよろしくないことかもしれない。直接放射音が“余分な響き“で濁されるという観点だ。

一方、箱鳴りを重視する観点からは、ほどよい響きの付加は直接音の純度やあるべき姿を補強する、ということになる。実際はその両者をにらみつつスピーカーの音響的な設計がなされるわけだ。

このような箱鳴りを積極活用した例としては、古典的な映画館用のスピーカーが有名だ。ALTECの「A7」など、劇場用にしては小型で鳴りっぷりがいいので世界中の映画館でよく使われたものだが、そのエンクロージャーは図体の割に薄っぺらい木材でできていた。補強もあまり厳密ではなかったので、実によく共振する代物だった。

そこで家庭のハイファイ用として用いると、ブカブカした付帯音による混濁が目立ってしまう。繊細至極な音、高忠実度再生の世界に近づけるために、様々な苦労話が伝わっているのは当然。

それでもジャズ喫茶などでは堂々の鳴りっぷり、朗々とした歌いっぷりのよさで定番の座を確保していたものだ。それはつまり、箱鳴りという“余分な響き”がスケール感を支え、和声感を醸成し、あるいは劇画でいえば線画に陰影を付加することで立体感が引き立つというような効果が備わっていたからだ。それを生かした調整で大活躍した次第。

逆に、業務用で使われている現代のモニタースピーカーというものをそのまま家庭用に使うとどうだろうか? プロが使っているのだから間違いない?

たしかに精密感とか情報量の多さ、正確な定位など個々の要素はすぐれていて付帯音は少ない。しかし音楽的な魅力が直ちに得られるかどうかだ。ともすると、ほろ酔い気分で聴きたかったのに、いきなり裃(かみしも)を着せられて這いつくばるような違和感を覚えることもあるだろう。

というわけで、“鳴くのなら鳴らしておこう”というのもオーディオ機器では必要な使いこなし方だと思う。

角材の水平軸回転方向にも配慮を

ついでに付け加えると、角材の水平回転(軸回転)方向の向きの違いも音質に影響する。思考実験的な理想の向きはといえば、重心点から等距離の各支持脚が外部に向かって放射するイメージで調整するという図になる。わずかな違いかもしれないが、そういう発想が生きる場面もあるだろう。

それに関連した発想としては、前回触れた「偏心インシュレーター」というものがある。インシュレーターの軸を底面のど真ん中にではなく、ずれた位置に設定するというもの。共振点の分散手法であることはお分かりだろう。これはソニーの製品に使われたものだが、似たものは同時期に他メーカーからも発表されている。

インシュレーター内部の区画を軸対称にせず、規則性を崩すことで自身の共振点を分散し、振動エネルギーをランダムに消費させようという発想だ。それ自体は私も発想していたことであり、あるいは建築音響では壁の支え方にランダム性を導入して、壁反射に癖がつくことを回避する工夫が定石化されていた。

そこで、偏心インシュレーターが登場したころ、私としては、支持点を行儀よく四隅に配列するのではなく、重心基準で3~4点支持にした方がいいのでは? とメーカーに提言したことがある。

それとは関係なく、その後実際の製品にて、定石を抜け出した支持法を工夫したものがあったと記憶している。ま、現実の製品にとなると、脚だけ不規則な配置になるのは不評のタネになりやすいだろう。

さらに、支持脚の水平の向き(垂直の軸回転方向)を調整するという発想は、楽器の世界でも行なわれていたことに留意されたい。それについては次回お話しよう。

<<このような脚の配置や配向については、かつては好事家の間で口伝され、あるいは秘伝扱いされていた。その後、私が雑誌に書いたり、Webで色々な紹介や考察が掲載されるようになったと認識している。だから筆者オリジナルの発想とはいいがたいのだが、重心との関係、振動の開放空間への放射などに展開した所に筆者の独自性が保たれると思う。>>