トピック

デビアレ「アストラ」が聴かせる新世代デジタルアンプの音世界。スピーカーを理想的に駆動するSAMとは

- 提供:

- 完実電気

2025年7月25日 08:00

完実電気は、フランスのデビアレ(Devialet)の新製品「アストラ」(Astra)を4月から発売している。AstraはMC/MM対応のPhono入力を装備するデジタルアンプで、ストリーマー機能やDACも内蔵しているオールインワン的な製品。出力は300W+300W(4Ω負荷)とハイパワーだ。価格は約279万円(Light Bronzeのステレオ仕様※1台)と高額なのだが、世界的にもDevialetだけという唯一無二の高音質技術を搭載しているのが得難い魅力。

これまでDevialetは「Expert Pro」というシリーズを展開してきたが、新世代のAstraが登場したことで Expert 250 Proとデュアルモノ構成Expert 1000 Proの2機種が生産完了となった。そのほかのExpert 220 Pro/Expert 440 ProとExpert 140 Pro/Expert 210 Proは継続されているようだ。

独自のADHとは何か

Devialetのデビューは今から15年前の2010年。D・プレミア (D-Premier)と命名された薄型のデジタルアンプは、独自のADH(アナログ・デジタル・ハイブリッド)という革新的な技術を搭載していた。ADHはDevialetの共同設立者のピエール=エマニュエル・カルメル氏が2004年に開発した特許取得のオーディオ技術である。

D・プレミアは既存のオーディオアンプらしからぬ流麗なフォルムと、力強くも滑らかな音でオーディオファイルの注目を集めた。日本ではオーディオショップのダイナミックオーディオ「5555」で限定発売され、後に全国展開していったと記憶している。付属のBluetoothリモートコントロールも秀逸だった。多くのオーディオ機器が赤外線リモコンを採用するなかで、Devialetの場合はリモコンを機器に向けて操作する必要などなかった。今ではスマホやタブレットのアプリでも操作できる。

一般的にデジタルアンプはDクラスの信号増幅を行なうのであるが、多くの場合はパワーMOS-FETなどの出力素子がオンとオフで動作することになる。PWM(パルス幅変調)によるオンとオフの2値(1か0)で動くので私はデジタルアンプと呼んでいるわけで、PWMとは異なるPDM(パルス密度変調)という方式も存在する。ハイレゾで使われるデジタルオーディオのDSD(ダイレクト・ストリーム・デジタル)も原理的に似通っている。

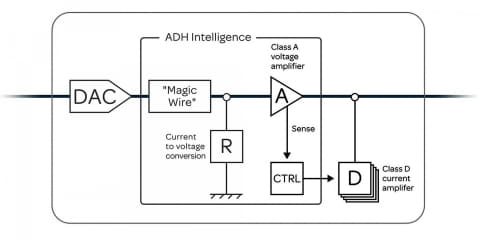

Devialetが開発したADHは、Aクラスのアナログ増幅で得られる滑らかな音質とDクラスのデジタル増幅が得意とする高効率なパワフルさを兼ね備えるというものだ。両者は相反するような関係にあるため、その実現には3年間に及ぶ開発期間を費やしたという。デビュー作のD・プレミアでは回路基板に「ADH Amplification」と記載されていたが、Astraでは「ADH Intelligence」となっており、改良が施されているようだ。

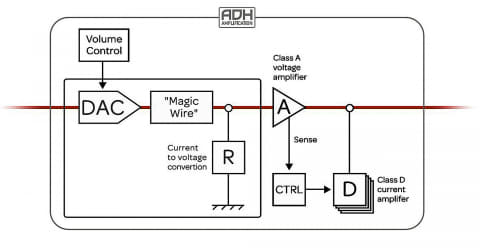

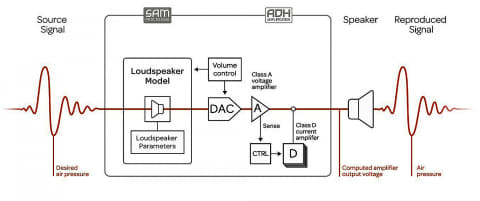

ADHの解説図を見ると、なんとなくADHの概要がわかるのでは? デジタル信号はDAC素子でアナログに変換されるのだが、Aクラスのアナログアンプが電圧領域を担当している。いっぽう、Dクラスのアナログ入力デジタルアンプが電流領域から増幅するというかっこうのようだ。

ADHではデビュー作から一貫してTiの「PCM1792A」というステレオDAC素子をチャンネルあたり1基使っているようだ。決して最新の素子ではないのだが、DevialetのADHで使うには最適なDAC素子なのだろう。

DAC素子からスピーカー出力へのアナログ信号経路は、これまでの最短という5cmの距離に縮められているという。それを実現しているのがMagic Wire技術である。DAC素子から出力される電流信号を損なわないように電圧変換とゲインの獲得を同時かつ瞬時に行うのがMagic Wire技術の核心らしい。

音量調整もDAC素子が内蔵する機能で行なっているようだ。Astraに使われている最新の「ADH Intelligence」ではAクラスとDクラスの動作タイミングを司る部分が8bitから10bitに進化してコントローラーのアルゴリズムも変わり、主に5kHz以上での全高調波歪率(THD)が改善されているという。デジタルアンプは1.6MHzの速度でマルチフェーズとマルチレベルで動作するというから、どうやら単純なDクラスではないのかもしれない。内部画像を見ると電線らしき配線が見当たらず、きわめて合理的な最短距離の信号伝送が行なわれているようだ。

音楽信号と同じようにスピーカーを駆動するための「SAM」

新時代のDevialetを象徴するAstraをまとめたのは、開発総責任者のジャン・ループ(Jean-Loup Afresne)氏である。元ゴールドムンドのエンジニアだったというが、どこかで聞いたことのある名前だったので調べてみると、現在もあるスイスの超高級スピーカーメーカーSTENHEIMの創業メンバーだった。時系列的にはゴールドムンド → STENHEIM → Devialetになるらしい。センサー技術にも詳しい彼は、Devialetの初代Phantomの開発から関わっているようだ。

Devialetの独創的な技術はADHだけではない。Devialetには「SAM」と呼ばれる卓越した技術がある。個人的にはSAMこそがDevialetを導入する最大の動機になると思っているくらいで、きわめて有益で画期的な技術なのである。SAMはスピーカー・アクティヴ・マッチングの略。超簡単にいうと「音楽信号と同じ音をスピーカーから出す」技術といえるだろう。元々はDevialetのアンプ内蔵スピーカー「Phantom」のために開発されたもので、前述のジャン・ループ氏が手掛けたようである。

アンプはスピーカーを駆動する電力を出力するけれども、それは一方通行的な供給のようなもの。電力をもらったスピーカーは必ずしも精確な動作をしてくれるわけではない。たとえばスピーカーユニットにはM0(エムゼロ)というファクターがある。M0は「振動板の質量」「ボイスコイルとボイスコイル・ボビンの質量」「エッジ(サラウンド)とダンパー(スパイダー)の質量」という振動系の総重量に加えて「振動板が動かす空気の負荷質量」の総和である。また、Q0(キューゼロ)という共振の鋭さを顕す値もある。

さらには電力信号で振動板が動くことで生ずる逆起電力というものもある。アンプは音楽信号を電気的に増幅してスピーカーに電力を送り込むけれども、動かされる側のスピーカーにはそれぞれに動的な個性があるのだ。

DevialetのSAMはスピーカーに音楽信号に忠実な動作をさせる技術である。そのための施策は、複雑な演算によるデジタル領域でのコントロール。

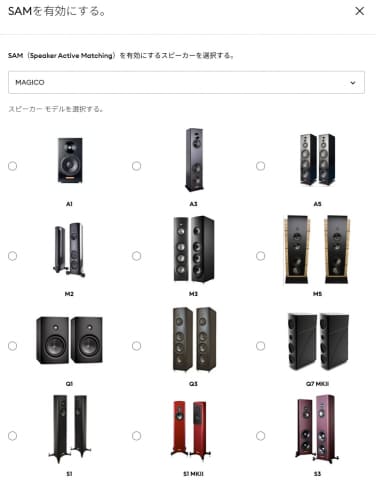

Devialetが公開しているSAM対応のスピーカーシステムは多岐にわたっていて、私が使っているマジコの「M3」もリストにあった。B&WやDALIはモデル数が多く、たとえばB&Wの805では「805 Diamond」「805 D3」「805 D4」が見つかる。SAMに対応しているスピーカーは最初のD・プレミアからの膨大な蓄積なので、スピーカーブランドも機種も非常に豊富に用意されている。私の友人が主宰しているKISO AcousticのHB-1もあった! 例としてマジコの一部を紹介しておこう。

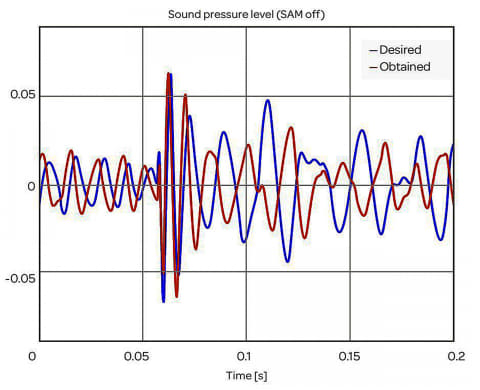

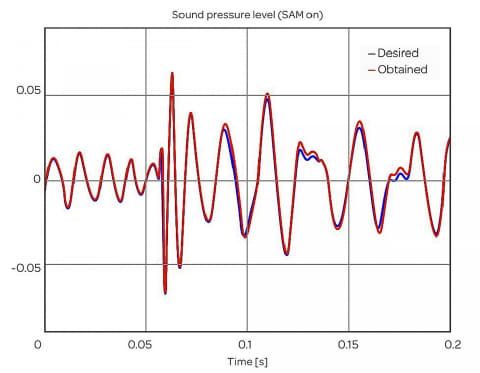

ではSAMはどのように動くのか? 以下の図はスピーカーからの音圧レベルのイメージである。青いラインがアンプ側から送られる信号(Desired)で、赤いラインがスピーカーの挙動(Obtained)ということだ。上図がSAMを使わないOFFの状態で、下図はSAMを使ったONの状態を示している。

Devialetには自社開発によるSAMの測定システムがある。彼らは総合的にSAM研究所(SAM Lab)と称しているようだ。インターネットでたとえば「Devialet SAM Measurement」と検索するとSAM labによる測定システムの画像や動画を見つけられるはず。専用の計測器はDevialetのアンプに接続されるようになっていて、測定用の信号をターゲットになるスピーカーに送り込み、スピーカー振動板の振幅をレーザー装置で捉えるのだ。DevialetのYouTubeを見るとSAMの仕組みがわかるだろう。

SAMを使うと、音楽信号の振幅とほぼ同じような振幅がスピーカーから得られるという。どうやら低音域に対する補正を特に重視して行なっているようである。しかも、ただやみくもに補正をするのではなく、音圧にリンクしたスピーカーユニットの振幅リミットとボイスコイルの温度上昇プロテクションを加えた補正になっているのが賢い。少し古いものだが、SAMと前述したADH(ADH Amplification)の関係を示した図がある。

この図でLoudspeaker Modelの枠があるところがSAMのデジタル補正セクションだ。私がSAMを高く評価しているのは、実際の振動板の振幅動作を捉えたリアルデータを基にしているからだ。これがマイク計測によるものだったら音圧ベースの計測で時間軸的な正確さが乏しく実際の振幅動作もわかりにくい。部屋の影響も加わるので無響室のような特別な計測環境が必要になってしまう。

しかも賢いのは、SAMの効き具合をユーザーが0%~100%まで自由に設定できること。SAMとは全く別に、低音と高音のレベルコントロールをプラス・マイナス12デシベルまで設定できるトーンコントロールも装備している。以下は約10年前に製作されたものだが、DevialetのADHとSAMを映像で解説している。

音離れが良く、生き生きとしたサウンド。SAMの効果も良い

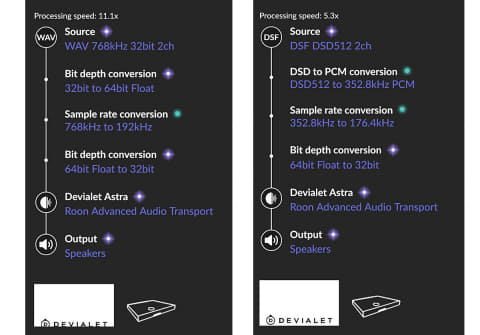

自宅ではマジコのM3と組み合わせてAstraの音を聴いた。音源はすべてデジタルファイルでQobuzのストリーミングも聴いている。Devialetの製品はほぼ(おそらく100%)Roon Readyなので、私はRoonのアプリから音源をセレクト。Roon CoreはオリジナルのNucleus+である。

最初に聴いたのはサキソフォン奏者ブランフォード・マルサリスのクァルテットから新作アルバム「ビロンギング」からの「ロング・アズ・ユー・ノウ・ユー・アー・リヴィング・ユアーズ」という長いタイトル。キース・ジャレットの名作「ビロンギング」を再解釈したアルバムだ。

最初はSAMをオフにして聴いたのだが、音が出た瞬間から本格的なサウンドが聴こえてきて驚いた。音離れの良さはデジタルアンプが得意とするところだが、サキソフォンの音色が生き生きとリアルに感じられるし、全体的な音のクオリティが高い。ピアノとベース&ドラムが演奏するところでSAMのレベルを調整すると、聴き慣れているのは0%の状態だったが75%あたりまでSAMを働かせると低音域がかなり明確さを増してくる。この楽曲は96kHz/24bit収録だ。

アンネ=ゾフィー・ムターのヴァイオリンが冴える「レイのテーマ」も、オーケストラが演出する雄大なスケール感をベースに繊細な音色で多彩な表現のヴァイオリンが見事だった。冒頭部分でベルの鳴る高音もキッチリと聴こえるワイドレンジさも好ましく、エネルギーバランスが整っていることを窺わせる。ここでもSAMを試したが、低音域が不自然に膨らむようなこともなく逞しくなってくるという印象だった。この楽曲も96kHz/24bitである。

ヴォーカル曲は井筒香奈江の最新作「窓の向こうに ~Beyond the Window~」から「どこか ~窓の向こうに~」を聴いた。この楽曲は11.2MHzのDSD(DSD256)である。しかし、Astraのネットワークオーディオ機能(UPnP)は192kHz/32bitが上限でDSDには対応していない。そこで便利なのがRoonによる再生なのだ。Roonでは自動的に176.4kHz/32bitに変換して再生してくれる。井筒香奈江の声色はリアリティ豊かに感じられるし、エレクトリックベースのプレーンな低音が実に心地よい。ピアノの響きはDSDネイティヴ再生で聴くほうがクリアーかも知れないが、音質的な水準はじゅうぶんに高く音の鮮度感も保たれている。

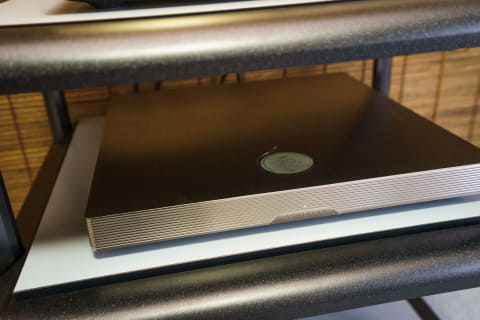

DevialetのAstraはライトブロンズ(Light Bronze)仕上げである。

そして特別なAstraとして、Opéra de Paris(3,496,000円)という金箔仕上げも用意されている。Opéra de Parisは、2017年からDevialetがフランスのパリ国立オペラとパートナーシップを締結していることから誕生したスペシャルモデルだ。唯一無二の匠の技が求める厳格な基準に応え、Ateliers Gohard社の熟練した金箔職人が23カラットの金箔を1枚1枚、丹念に手作業で施している。これによって筐体の金箔模様は同じものが2つとないという。

圧倒されるデュアルドライブのサウンド

発売元の完実電気からはライトブロンズのAstraと金箔仕上げのOpéra de Parisも借用できたので、私は2台のAstraを組み合わせた贅沢なデュアルドライブも試してみた。この場合は2本の同軸デジタルケーブルを交互に接続する格好になる。

デュアルドライブ最大のメリットは、スピーカーを各1台のAstraで駆動できることだ。1台でステレオにしているAstraではシングルエンド構成のADH回路で1組のスピーカーを鳴らすことになるけれども、デュアルドライブではADH回路がブリッジ接続された状態になるので駆動力が格段に高まるのだ。まあ、2台になるので価格的にも高くなるが……。Expert Proでは例えば8台をデイジーチェーンするマルチチャンネル駆動(帯域分割ドライブ)も可能だ。内蔵するデジタル・クロスオーバー機能を活用してB&Wのノーチラスをマルチチャンネル駆動しているユーザーもいるという。Astraは現状では2台までのデュアルドライブに限られているが、販売元の完実電気によると将来的なファームウェアのアップデートで複数台のデイジーチェーンを可能にする予定らしい。

DevialetのデュアルドライブはExpert Proでも聴いたことがあるけれども、1台あたり600W(4Ω負荷)になるモノーラル駆動による完璧といえるセパレーションとブリッジ接続の強力な駆動力には圧倒させられる。音の雄大さが明らかにレベルアップしているし、セパレーションの良さは奥行き表現にも優れたサウンドステージのワイドさにも直接的に反映されている。そのあとにシングル動作に戻して聴いたが、まあ不満はないけれども、デュアルドライブは凄かったなあというのが私の感想。将来的に買い足してデュアルドライブを実現するというのも妙案だろう。自宅で試してわかったのは、スピーカーケーブルは4mmバナナ端子が使いやすく、根元の太い電源ケーブルは装着できないということだった。

本格的なアナログディスク再生にも対応

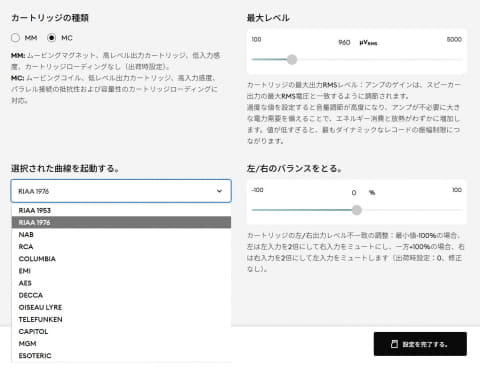

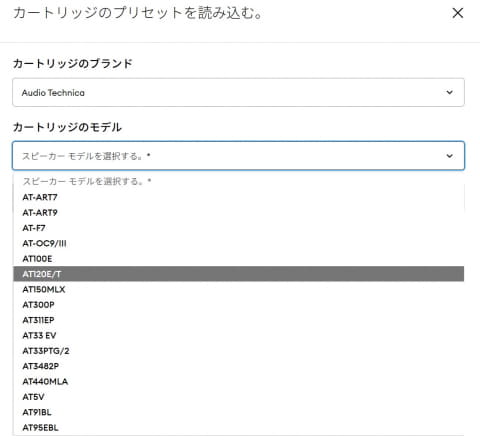

アナログディスク再生にも本格的に対応しているのが、Devialetのいいところだ。たとえばAstraでは背面に合計6個のRCA端子があり、そのうちの2組はライン入力かPhono入力かを選択できる。他にもライン出力や同軸デジタル入力/同軸デジタル出力などを細かく選択できるのだが、ここではPhonoについて述べておこう。

PhonoではMM型とMC型を選択できて、光カートリッジには非対応だ。入力の最大レベルやイコライザーカーブの設定も可能で、前述したSAMのようにフォノカートリッジをリストから選んでプリセットできるRAM(レコード・アクティブ・マッチング)が用意されている。もしも使っているカートリッジがリストにあったらそれを選択すると音質的に最適な状態なるし、リストにある製品を入手して使うというのもいいだろう。AstraではPhono入力が2系統まで設定できるので、2台のアナログプレーヤーやダブルアームの構成にしていても対応できる。

次世代に進化したAstra

Devialetの新製品Astraは、デビュー作D・プレミアからExpert Proまで続いてきたオールインワンのデジタルアンプを飛躍的に進化させた注目機だ。

これまではSAMのデータや各種の設定をSDメモリーカードに入れて読みこませるスタイルだったが、Astraではすべてがオンライン設定で完結できるようになった。試用して唯一残念に感じたのはQobuzに対応していなかったこと……。ジャン・ループ氏によれば「同じフランスのサービスなので、コミュニケーションはとっており、いつ対応するとは明言できないが、いずれサポートできる見込み」とのことなので、対応を期待したい。ただ、今回の試用でも、Roon経由でQobuzにアクセスできていたので不満ポイントにはならなかった。

AstraはADHによる力強くも滑らかな音質に加えて、音楽信号と同じようにスピーカーを駆動するSAMが技術的なハイライトだ。オーディオショップでAstraを見かける機会があったなら、ぜひともその音とSAMの効果を聴いてみて欲しい。