西川善司の大画面☆マニア

第290回

ついに出た!LGから44.5型5Kゲーミングモニタ。コレ究極のウルトラワイド有機ELじゃね?

2025年7月25日 08:00

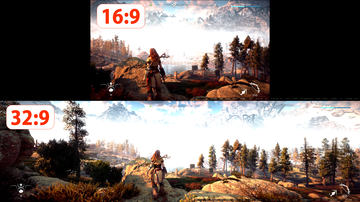

2018年から32:9アスペクト比のウルトラワイドゲーミングモニターを愛用している筆者は、随分前から“ウルトラワイドゲーミング”の楽しさを布教して回っている。

他誌ではもちろんのこと、本連載でも、ウルトラワイド関連製品については定期的に取り上げているし、インプレス系メディアではPC Watchにおいても、ウルトラワイドゲーミングモニター特別企画の連載を行なっていたこともあった。

そんな筆者の努力の甲斐もあってか、筆者の周りではウルトラワイドゲーミングモニターを購入する人も増えてきた。

今回、取り上げるLGの新作ウルトラワイド製品「45GX950A-B」(※)は、もしかすると、ウルトラワイドゲーマーが追い求めてきた、理想に近いスペックに辿り着いた製品ではないか…と筆者周辺のウルトラワイドファン達の間では盛り上がっている。

※編集部注:45GX950A-Bの仕様上は「44.5インチ」ですが、本稿では(およそ)45インチと記述しています

詳細は本稿で詳しく述べていくが、日本市場にやってきた、湾曲型・45型クラスの21:9アスペクトのウルトラワイドモニターとしては、初の5K解像度に対応しているのだ。いや、この言い方だと、この本機の魅力が伝わりにくいので、言い方を変えようか。

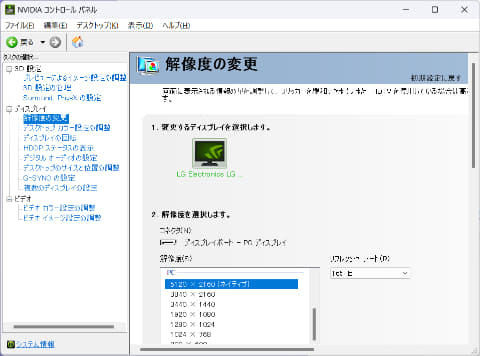

本機は、36インチ相当の4K(3,840×2,160ピクセル)解像度のゲーミングモニターを、左右横方向に640ピクセル分ずつ拡大して横5K解像度とし、半径80cmの円弧状に曲げた湾曲率800Rの有機ELモニターなのだ。つまり、平易にいえば、より広く使える、解像度拡大版(?)の4Kモニターとして使えるということだ。

2023年に発売され、筆者も感動した「45GR95QE-B」も素晴らしかったが、あれは、解像度としては3,440×1,440ピクセルの21:9だった。よって、WQHD(2,560×1,440ピクセル)モニターを横にワイド化したものといえ、45型クラスであれば、実用面視点からすれば解像度はもう少し欲しかったのであった。

この要望が叶えられたことで、本機は、まさに究極の21:9のウルトラワイド有機ELモニター製品となったといえるのだ。

冒頭に、随分と結論めいたことを書いてしまったが、いつものように、詳しく見ていくことにしよう。

設置性:スタンド形状刷新。重量は増加。スピーカー出力向上

筆者宅には、かつて大画面☆マニアで取り扱った「45GR95QE-B」の後継機である「45GS96QB-B」があるのだが、今回の45GX950A-Bと見比べてみると、外観上の違いはほとんど感じられない。

45GX950A-Bのディスプレイ部の公称寸法は992×226×461mm(幅×奥行き×高さ、スタンド無し)となっており、ミリ単位での変更はあるようだが、パッと見では先代モデルからのサイズ感の違いはほとんどない。

ディスプレイ部の重量は9.4kgとなり、先代から約1kg強、重くなった。スタンド部も3kgほど重くなったようで、ディスプレイとスタンド部を合体させたときの総重量は約14kg。随分と重くはなったが、机上に載せるくらいは、筆者のような成人男性一人でも行なえた。

ディスプレイ部の見た目の違いはあまりないものの、スタンド部は完全な新規デザインとなり、接地部は先代までのブーメラン型(鳥足型)の脚部を改め、シンプルな平板タイプへと変貌した。

先代までのブーメラン型の脚部は、左右に広く展開するイメージだったが、新スタンドでは接地部が中央部のみとなるので、スタンドの存在感は良い意味で控えめとなった。

スタンドの接地部は、六角形の形をしており、実測で最大幅が295mm、奥行きが260mmであった。画面がはみ出てよければ、この大きさの台があれば本機は設置できることになる。前世代機はブーメラン形状の両端長が実測で約575mm。スタンド組み付け時の奥行きサイズは公称値363mmだったので、本機ではスタンドの占有面積はだいぶ小さくなったと言える。

スタンド部は、チルト角にして前後-10度~+15度、スイーベル角にして左右±10度の調整が可能。高さ調整は120mmまで。画面を最も下にまで下げた際の、設置面から画面下辺までの距離は実測で約77mm。微差はあるが、設置自由度はおよそ先代機を踏襲していると言える。

ベゼル部は実測で上辺が約7.0mm、左右辺が約9.7mm、下辺が約12.7mmであった。微差はあるが、先代とほぼ同じ具合の狭額縁デザインになっている。

設置した本機の前に座った感じの印象は、先代機と大きく変わらない。

「45インチのモニター」というと、一般的な視距離50cm~60cmくらいに設置すると「大きすぎやしないか」と心配になるかもしれないが、その点は大丈夫。

上でも述べたように、16:9アスペクトでいうと、4K解像度の36インチ相当の大きさ感の画面を、左右に+17%ほど広げて45インチになっているようなイメージなので、ドットバイドット表示を行なった際には、大きすぎず、小さすぎずの視認性となる。

左右に広がった領域については、湾曲率800Rで回り込んで見えてくれるので、眼球を動かすだけで、そうした画面の最外周を見るのも容易だ。

左右に広がった画面の回り込み感でいえば、LGは「49GR85DC-B」など、アスペクト比32:9のモデルをラインナップしてはいるが、こちらは、16:9換算すると27インチのモニターを左右に+50%ほど広げたイメージとなるので、縦方向の画面の広さについては、今回の45GX950A-Bの方が優れている。解像度は違えど、画面サイズとアスペクト比は45GX950A-Bと同じ。

45GR95QE-Bを大画面☆マニアで評価した時にも述べているが、45インチ/21:9のウルトラワイドの方が、49インチ/32:9のウルトラワイドよりも広いので、ゲームをプレイした時の眼前に広がる情景面積は大きい。

実際に、計算して見ると、今回の45GX950A-Bや45GS96QB-Bといった対角45インチで21:9アスペクトの表示領域は1,039×445mmで、その面積は462,355mm2。

対して49GR85DC-Bなどの対角49インチで32:9アスペクトの表示領域は1,193×336(mm)で、その面積は400,848mm2だ。つまり、面積的には、45インチの21:9の方が約15%も表示面積が大きい。つまりより“大画面”なのだ。

45インチの21:9モニターは、対角サイスで表される「インチサイズ」では負けていても、面積で表される画面サイズ的には、49インチの32:9モニターを凌駕しているのである。

| 16:9の画面サイズ | 21:9の画面サイズ | 32:9の画面サイズ |

|---|---|---|

| 24インチ | 30インチ | 43インチ |

| 27インチ | 34インチ | 49インチ |

| 32インチ | 40インチ | 57インチ |

| 36インチ | 45インチ | 65インチ |

今使っている16:9画面のインチサイズを基準にして、“ウルトラワイド化”したら何インチになるかを換算したもの

45GX950A-Bではステレオスピーカーが搭載されている。

ちなみに45GS96QB-Bではスピーカー非搭載だったが、その後継機の45GR95QE-Bから7W×2のステレオスピーカーが搭載された。45GX950A-Bでは、このスピーカーの出力が10W×2へと高められている。また、デジタル処理で重低音出力を強化する「RichBass」も搭載されている。

そのスピーカの出音をチェックして見たが、一般的なPCモニター内蔵スピーカーよりは高音質といったところ。イメージ的にはテレビ内蔵スピーカーや、入門クラスの単体PCスピーカーくらいの音質はある感じ。YouTubeなどの映像コンテンツ視聴や、カジュアル系ゲームを楽しむ程度ならば必要十分な音質性能はあると思う。

本格的なゲームサウンドを楽しみたい場合には、本機に内蔵される「DTS Headphone:X」の機能を活用した方が良いと思う。これについての詳細は後述する。

電源はACアダプタから行なう方式。ACアダプタはかなり巨大だ。

寸法は実測で97×207×27mm(幅×奥行き×高さ)。本機のスペック上の定格消費電力は公称66Wとなっているが、ACアダプタの最大出力は360Wとなっていた。おそらく、HDR映像などを表示した際には、瞬間的に300Wくらいに達するのかもしれない。

接続:端子レイアウト変更。リフレッシュレートは5K/165Hz、2.5K/330Hz対応

多くのLGディスプレイ製品がそうであるように、接続端子パネルは、背面側中央にある。

ただ、この接続端子パネルのレイアウトが少々、改変された。

これまでのLGのディスプレイの接続端子パネルは、背面側に露出していたので簡単に抜き差しができて便利だったのだが、45GX950A-Bでは、一般的なディスプレイ製品で採用されているような「下から上に挿す」方式になってしまった。

画面が大きい分、ユーザーが裏に回ったり、スタンドを回転させるのも一苦労だし、高さ調整で最大限、上に上げても下から差すのはかなり難しい。このデザイン変更は残念でならない。

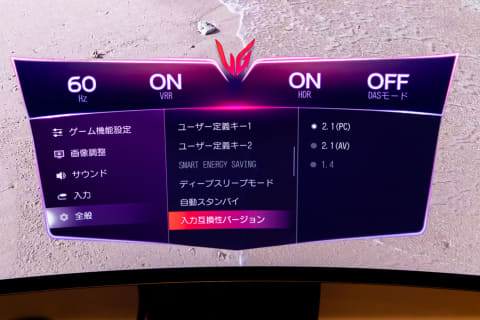

搭載されている端子は、HDMI 2.1規格対応のHDMI端子が2系統、DisplayPort 2.1規格対応のDisplayPort端子が1系統。

USB-C端子は、本機をUSBハブ的に活用するためのUSBアップストリーム端子として活用可能。加えて、映像表示も可能なDP ALT(DisplayPort Alternateモード)としても機能できるので、4系統目の映像入力端子として利用できる。

USB-C端子は、最大90WのPowerDeliveryモードにも対応しているので、対応のノートPCなどに接続すれば、そのノートPCに給電しつつ、映像も出力でき、なおかつ本機をUSBハブ的に活用することもできてしまう。

もっとシンプルにスマホやタブレットとUSB-Cで接続し、給電しながらそうした携帯端末のコンテンツを本機の大画面で楽しむといった使い方もできるだろう。

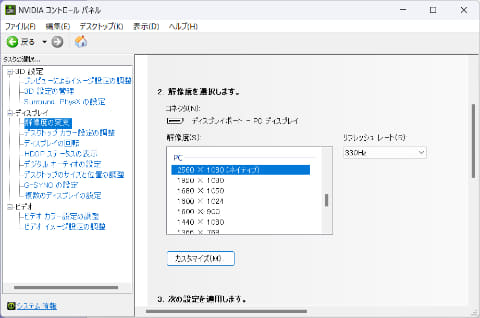

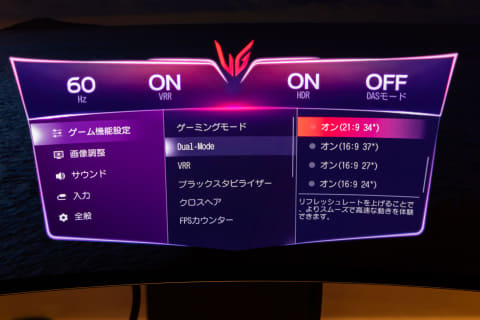

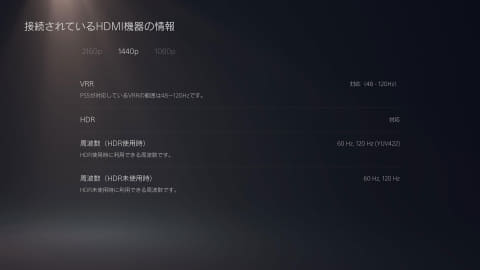

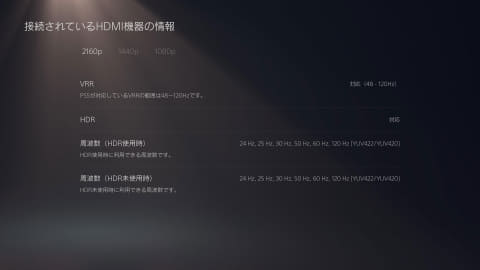

最大リフレッシュレートは165Hz。ただし、「デュアルモード」と呼ばれるモードに移行すると、最大リフレッシュレートを330Hzにまで引き上げることができるようになっている。ただし、この時の上限表示解像度は2,560×1,080ピクセルにまで引き下げられてしまう点に留意したい。

eスポーツ系一人称シューティング(FPSゲーム)では、タイトルによっては解像度よりもフレームレートが優先されることも多いので、そうした競技系ゲーマーは、このデュアルモードを重宝することだろう。

なお、HDMI接続でもDisplayPort接続でも、165Hzならば最大5,120×2,160ピクセル解像度まで、330Hzであれば2,560×1,080ピクセル解像度までの表示が可能となっている。

青いUSB Type-A端子は2系統あり、これらはUSBハブ用として使うためのもの。伝送速度はUSB3.0相当の5Gbpsまで。キーボード、マウス、ゲームコントローラを接続するのに便利そうだが、KVMスイッチ機能などは搭載されていない。

この他、接続端子としては、画面下辺右部にヘッドセット接続用のオーディオミニジャック端子が実装されている。この端子はマイク搭載型のヘッドセットに対応した4極端なので、ボイスチャット勢、ゲーム実況勢にも歓迎されることだろう。このヘッドセット端子は、後述する「DTS Headphone:X」機能を活用する際にもお世話になる。

ゲーム関連機能:低遅延な画質モードと、そうでもない画質モード

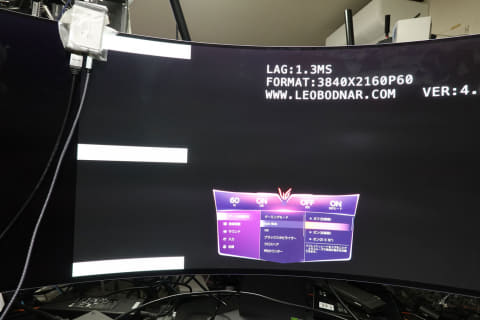

Leo Bodnar Electronicsの「4K Lag Tester」を使い、入力遅延の測定を行なった。

45GR95QE-Bもそうであったように、低遅延なのは、画質モードが「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」の時に限られる。「鮮やか/ブルーライト低減モード/HDR効果/sRGB/色覚調整/キャリブレーション設定1/キャリブレーション設定2」の時は遅延が増加する傾向が確認された。

この特性の理由は、45GR95QE-Bを取り上げた際にも言及しているが、LGが提唱している低遅延機能の「DAS」(Dynamic Action Sync)が働くのが「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」モードまでで、それ以外は「DAS:OFF」となっているためだ。

画質モード:「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」時

・1080p/60Hz 1.3ms

・1080p/120Hz 0.8ms

・4K/60Hz 1.3ms

画質モード:「鮮やか/ブルーライト低減モード/HDR効果/sRGB/色覚調整/キャリブレーション設定1/キャリブレーション設定2」時

・1080p/60Hz 18.0ms

・1080p/120Hz 9.1ms

・4K/60Hz 18.0ms

リフレッシュレートが最大330Hzに倍化される「デュアルモード」では、画面に「範囲外」というメッセージが出たり、測定できてもその信憑性が乏しかったため(例えば、ゲーマー1での1080p/120Hzの測定値が5.5msになるなど)、測定を行なっていない。また、3,440×1,440ピクセルモードは、測定器(4K Lag Tester)の動作保証外なので、測定の信憑性はかなり怪しい。

いずれにせよ、総括すると、今回の45GX950A-Bにおいても、ゲームプレイは、画質モードは「ゲーマー1/ゲーマー2/FPS/RTS」にしておいた方がよさそうだ。

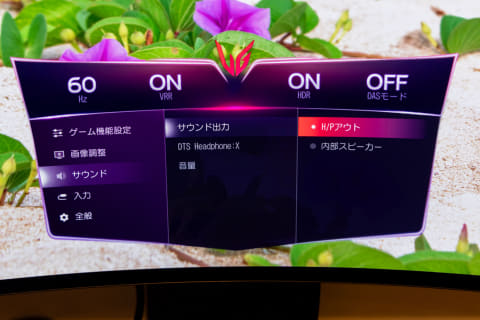

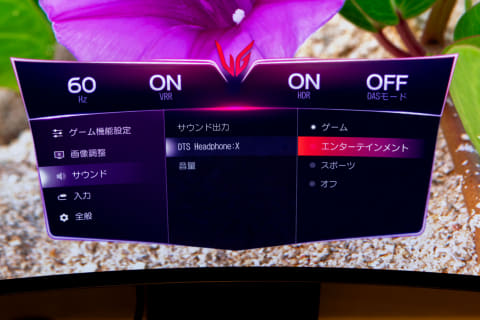

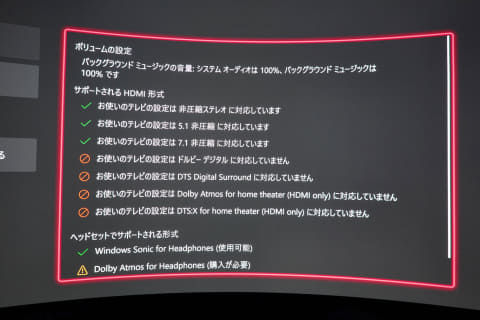

45GX950A-Bは、バーチャルサラウンド技術の「DTS Headphone:X」に対応している。これは、DTS社が開発したヘッドフォン向けのバーチャルサラウンドサウンド再生技術になる。

45GX950A-Bは、ゲーム機やゲーミングPCとHDMI接続を行なうと、ゲームやPCからは最大でリニアPCMの7.1ch仕様のサウンドデバイスを内蔵していると認識される(PCやゲーム機側の仕様によっては5.1ch仕様として認識される場合もあり)。

以降、ゲーム内のサウンドオプション等で、7.1chサラウンドを選択し、そのゲームサウンドを45GX950A-Bのヘッドフォン端子を使って、任意のヘッドフォンで聴けば、サラウンドサウンドが楽しめるのだ。

いちおう、内蔵スピーカーでも、「DTS Headphone:X」が再生するバーチャルサラウンドサウンドを聴くことができるが、ヘッドフォンの方がサラウンド感の定位は断然いい。

最近のLG製のゲーミングモニター製品の上級機の多くにはこの機能が搭載されている。

PCの場合、特別なサウンドデバイスをPC本体に搭載(接続)していなくても、45GX950A-Bと繋ぐだけで、サラウンドサウンドデバイスを接続したことになるのは“お得”だ。

PCゲームは、サラウンドサウンドの再生手段が面倒なので、LGモニターの「DTS Headphone:X」ソリューションは、今後も採用を継続して欲しいと思う。

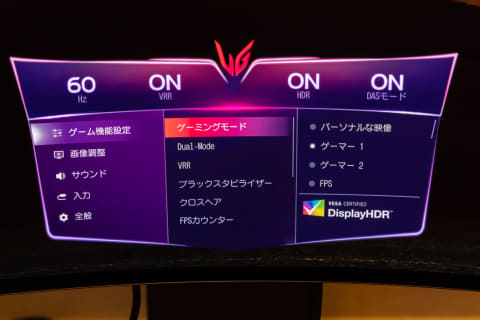

操作性:ゲーミングモニターとしての基本機能はそろい踏み

電源オン操作を行なってから、DisplayPort入力された映像が表示されるまでの時間は実測で7秒。また、DisplayPort→HDMIへの切換速度は実測で5秒であった。

操作系の評価でとても残念だったのは、45GR95QE-B紹介時に、高く評価したリモコンが、45GX950A-Bでは、非搭載となってしまったところ。コストダウンが理由だとすれば残念なことである。

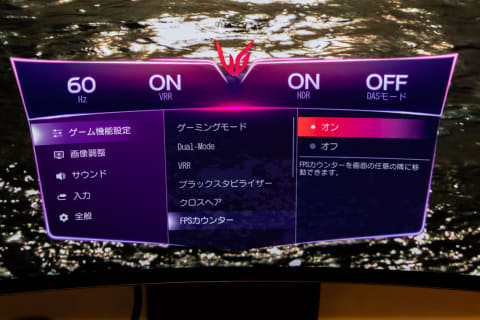

さて、45GX950A-Bは、ゲーミングモニター製品として定番の機能を各種揃えている。既に、使い方のポイントなどは、45GR95QE-Bの回に詳しく記しているので、本稿では簡潔に触れるに留めておく。

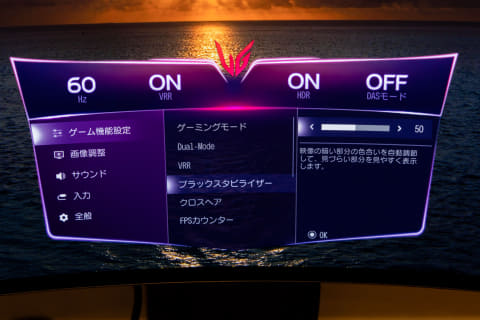

「ブラックスタビライザー」は、暗部階調を持ち上げて暗がりに潜む敵を見やすくするための、いわゆる階調ブースト機能だ。

「クロスヘア」は、画面中央に照準器を45GX950A-Bで描く機能になる。一人称シューティング(FPS)ゲーム等において、照準器をゲーム側で描かないタイトルに対して有効とされる。

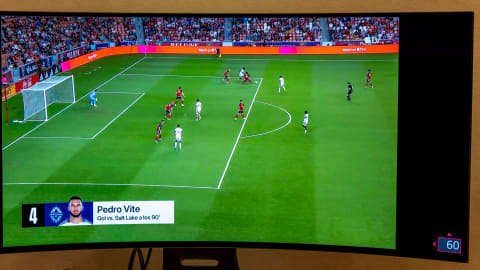

「FPSカウンター」は、追加のアプリなどをインストールせずとも、45GX950A-Bのみで、表示中のゲーム映像のフレームレートを表示することができる機能。

実際にはリフレッシュレートを表示しているだけなのだが、45GX950A-B側設定の「VRR/AdaptiveSync」を有効化してやると、PCやゲーム機が「VRR/AdaptiveSync」に対応している場合に限り、ゲーム側のフレームレートとモニター側のリフレッシュレートがほぼ一致するため、事実上のリアルタイムフレームレート表示が可能となる。

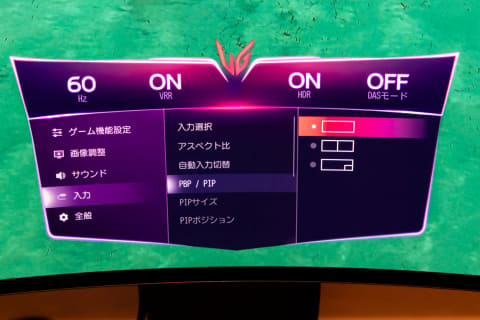

45GX950A-Bにおいても、任意の入力系統の組み合わせにおいて、2画面並べて表示するPBP(Picture By Pictue)モードと、親子画面として表示するPIP(Picture in Picture)モードが搭載されている。

入力された各映像をアスペクト比を維持して表示したり、あるいは無視して最大表示することも可能だ。ただし、この2画面機能の活用中はDAS機能は強制無効化されるので、遅延は大きくなる。

45GX950A-Bは、ゲーミングモニター製品特有のイルミネーション機能が搭載されている。「Hexagon Lighting」と命名されたこの機能は、背面側に専用にあしらわれた、六角形状の半透明部が、設定した色で発色するものになる。表示映像と連動する機能があれば最高だったのだが、それはない。

画質:大きな不満なし。HDR表示性能、階調表現力も優秀

45GX950A-Bに採用される、映像パネルはLGディスプレイ製の有機ELパネルで、テレビなどへの採用が進む、有機EL画素に、微少な集光レンズの集合体であるマイクロレンズアレイ(MLA)を組み合わせたものだ。

1有機EL画素(サブピクセル)あたり、5,000個近い集光レンズが貼り合わせてある。もちろん、その役割は、発光層の光をできるだけ表示面へ導くためのものだ。このMLAを組み合わせた有機ELパネルをlGディスプレイではMETAパネルと呼称しているが、その略称の意味は非公開である。

冒頭でも述べているように、解像度は5,120×2,160ピクセルで、湾曲率は800R。4K解像度の映像をフル表示させても、左右に640ピクセル分の余剰領域が出る21:9のアスペクト比の有機ELパネルになる。

一般流通している21:9の量産型のLG製有機ELパネルとしては、2025年時点では、この45型が最大サイズとなる。

VESAのHDR映像品質を表すDisplayHDR認証は「DisplayHDR TrueBlack 400」を取得。

最大輝度は400nitということで、最近の液晶機と比較すると値が低めだが、「TrueBlack」の記載が付いていることで、自発光画素パネル専用の、暗部表現に対して厳しい審査を受けていることを表している。

黒の沈み込み性能を推し量るべく、UHD BDの画質評価ソフト「The Spears & Munsil UHD HDRベンチマーク」を再生。漆黒の背景の中を無数の高輝度な輝点が、奥行き方向から手前に3Dスクロールする「StarField」を表示してみた。

画質モードは「DisplayHDR TrueBlack 400」認証マークが付帯されている「ゲーマー1」モードだ(以下、同)。

結果は予想通り。やはり有機ELパネル。動体としての高輝度な輝点が放射状に広がるにもかかわらず、漆黒の背景は漆黒のまま安定していた。液晶だと動体輝点の周囲に星雲のような光芒が出てしまうのが、それがない。暗い表現の続く、ホラーゲームなどは相性バッチリに違いない。

それと、本機は、MLA採用のMETAパネルということで、輝度性能も上がっていることもあり、動体の輝点が一際明るく感じた。

そこで、前出のベンチマークソフトの最大輝度テストに相当する「Peak vs Size」を実行してみた。

実行したのは画面中央に10%サイズの1万nitの白い長方形を表示させた時と、全画面表示(つまり100%)で1万nitの白い長方形サイズを表示させた時の2パターンで、これを、照度計でルクス値を計測した。

45GR95QE-Bの時の計測結果も合わせて示すと、以下のようになった。

45GR95QE-B(2023年モデル)

・10% 2,035lux

・100% 472lux

45GX950A-B(2025年モデル)

・10% 2,533lux

・100% 918lux

10%領域では、45GR95QE-Bもなかなか健闘しているが、100%全画面では、45GX950A-Bでは、約二倍の輝きとなっている。これは、MLAの恩恵と考えて間違いはないだろう。

小範囲の輝きの輝度が増すということは、ゲームにおける、魔法攻撃、銃撃時のマズルフラッシュ、爆炎などのエフェクト表現を際立たせることに繋がる。

逆に、全画面の最大輝度が、24%程度の向上に留まったのは、消費電力と発熱に配慮した制御によるものだと思われる。パネル能力的には全画面を2500luxで輝かせるもできるのだろうが、適切でないと判断したのだろう。

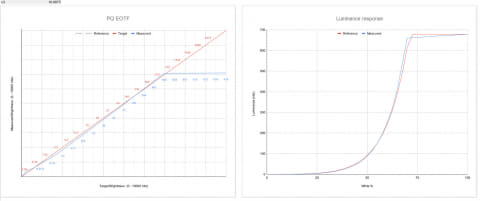

なお、参考までに45GX950A-Bの「EOTF」(Electro-Optical Transfer Function)を実測して見たのが、下のグラフになる。計測は、画面の1/9(≒11%)サイズの輝度応答に対して行なった。

さすがはLG、模範的な結果を返しているのが見て取れる。漆黒付近からちゃんと理想通りの階調を立ち上げている。

それと、本機のHDR表示性能は「DisplayHDR TrueBlack 400」認証を取得しているが、画面全体の11%に対する輝度応答であれば、670nitくらいまでのピーク輝度表現ができているようだ。

暗部階調力については2つのテストで評価した。

1つは前出のベンチマーク「TONE MAPPING TEST」にて、最大輝度が1万nit/2,000nit/1,000nit/600nit(これ以下の輝度モードはなし)の階調バーを表示したときの階調表現限界を見てみた。

DisplayHDR TrueBlack 400に対応していることもあって、最大600nitの階調バーが自然に見えている。ベンチマークソフトに収録されているHDRデモ映像の「雪原で戯れる馬の群」のシーンでは、雪原の凹凸と馬の身体の陰影が、階調つぶれなしで描けているのが最大600nitモードであった。

映画コンテンツは、いつものようにUHD BD「マリアンヌ」の冒頭、夜のアパートの屋上で展開する偽装ロマンスシーンをチェック。

暗い夜空、そして主役のブラッド・ピットとマリオン・コティヤールの二人の肌色に着目してみたが、やや暗部の落とし込みが強めという印象を感じた。この傾向は、「画像調整」メニューの「最大輝度」を「高」にすると、この傾向が幾分弱まる。

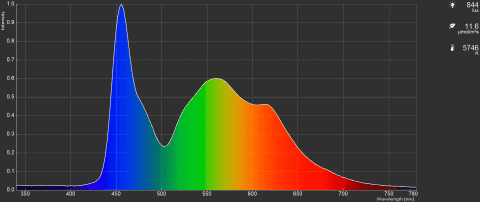

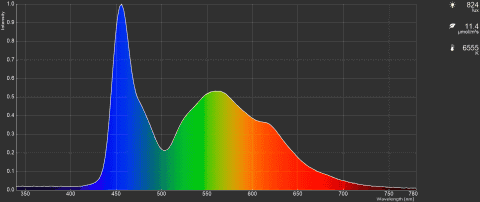

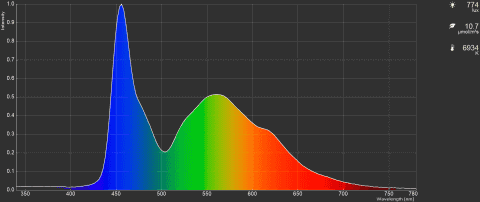

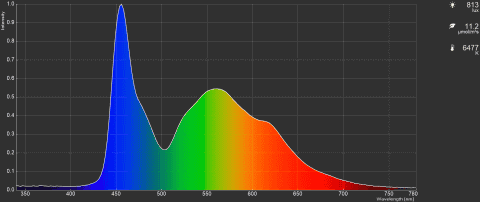

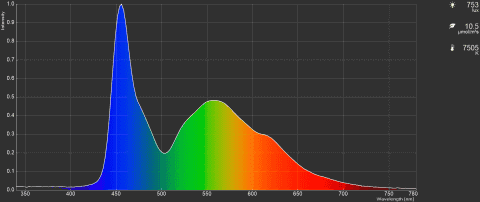

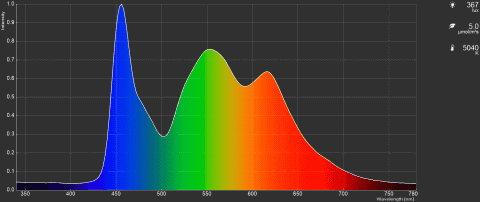

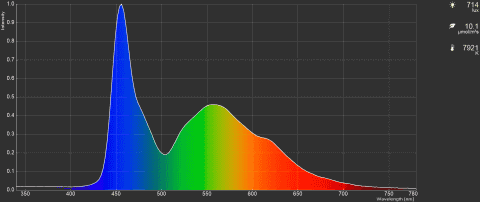

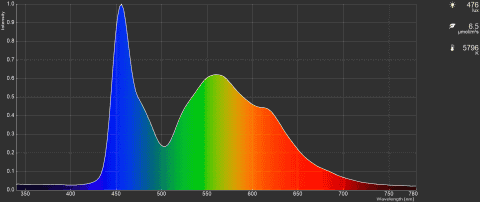

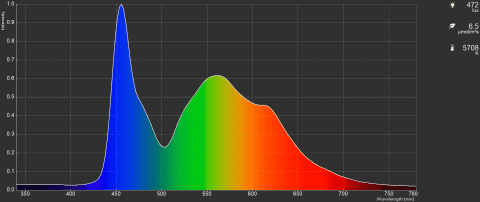

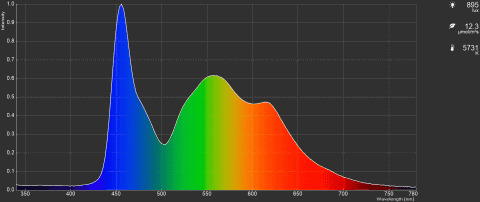

一方で、発色性能に不満はなし。どの輝度においても、自然な発色が実践出来ていると思う。以下に、各画質モードにおいて表示したサンプル画像と、その画質モードの白色光のスペクトラム計測結果を以下に示す。

結果を見た感じ、赤スペクトラムの分離があまりよくないので、有機ELパネル世代は3層タンデム構造のMETA 2.0パネルと思われる。今年はテレビの新製品で、赤発色の強化された4層タンデム構造のMETA 3.0パネルの採用製品が出てきているようだが、このパネルのゲーミングモニターへの採用は来年以降に持ち越しのようである。

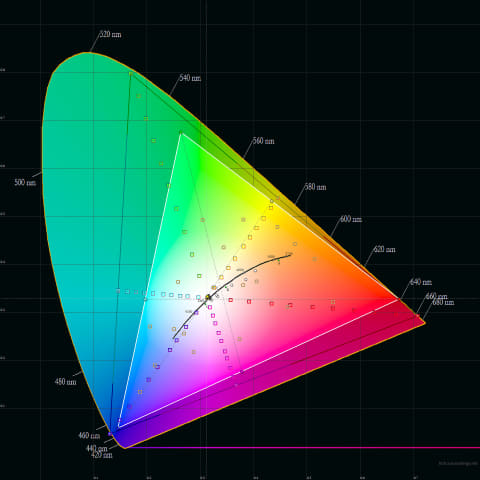

DisplayHDRモード時の色度図も計測してみたが、下記のようになった。

総括:完成度を増したウルトラワイド。しかし“あの機能”が無い!!

もともと、先代機の45GS96QB-Bでも十分な満足度で、ウルトラワイドゲーミングが楽しめていた筆者だったが、同じゲームを45GX950A-Bでプレイすると、さらに1ランク上の満足度を実感できた。

画面サイズは同じ45インチでも、解像度(総画素数)が約2.2倍に増えているので、やはり解像感が圧倒的なのだ。その分、GPUに対する描画負荷は高くなるわけだが(笑)。

その意味では、45GX950A-Bでの快適なゲームプレイは、PC側に1ランク上のGPUが必要になると思った方が良い。

4K解像度で快適にPCゲーミングを楽しめている環境であれば、45GX950A-Bでも問題なくプレイできると思う。45GX950A-Bの5,120×2,160ピクセル解像度は、4K(3,840×2,160ピクセル)解像度の約1.33倍程度だからだ。

フレームレートの落ち込みを感じた場合があれば、ゲーム側のグラフィックス設定のチューニングでなんとかなるはずだ。

とても楽しかった45GX950A-Bの評価だったが、使っていて気になった点もあった。

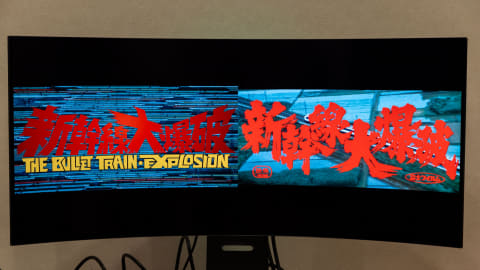

それは、映像鑑賞をしていて気が付いたことなのだが、過去モデルの45GR95QE-Bの時に「素晴らしい」と評価した「映画視聴用のアスペクトモード」が、なんと45GX950A-Bではカットされてしまっているのだ。

本誌読者であれば多くの人が知っているとは思うが、UHD BDなどの映画コンテンツは、21:9アスペクト比(2.33:1)に極めて近い「2.35:1」(いわゆるシネマスコープ)のアスペクト比でマスタリングされており、ディスクなどの場合は、16:9フレームの上下に黒余白を設けて収録している。

親切なことに、過去モデルの45GR95QE-Bでは、この上下余白を自動的に切り取って、45GR95QE-Bの21:9アスペクト比画面の全域に表示してくれる「シネマ1」モードがあった。

縦解像度が2,160ピクセルになった45GX950A-Bで、このモードで映画を楽しむのが、今回の評価では、楽しみにしていたことの1つだった。それだけに、この機能がなくなっていたことはショックである。

45GR95QE-Bの「シネマ2」モードは、映画画面のアスペクト比が微妙におかしくなるので実用性の低いモードだったのかもしれない。カットされても仕方ないとは思うが、実用性の高かった「シネマ1」がカットされる理由が筆者には分からない。

結局、本機で映画を見ると、21:9画面のうちの内側16:9部分に、シネスコ収録の映画を表示することになるので“21:9画面の中に上下左右に黒帯を伴って画面サイズに対して二回り小さく表示される”ことになる。

これはちょっと悲しい。

全画面表示をすると、全画面表示はされるが、アスペクト比が狂い、上下に幅広い黒帯が表示されて、映画コンテンツは横に間延びしたものになってしまう。

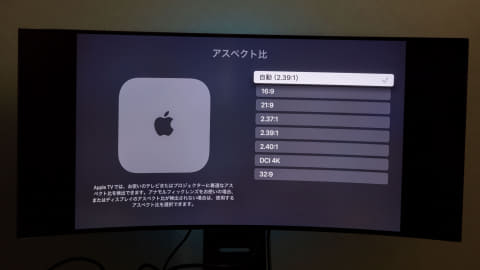

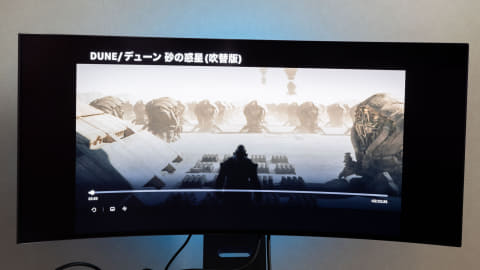

なお、出力映像をあらかじめ21:9などに変形加工できるようなApple TVのようなプレイヤーであれば、45GX950A-Bにおいても、シネスコサイズの映画を全画面表示させることができるようだ。

おそらく、このアスペクトモードを期待して本機の購入を検討している人もいるかもしれないので、ファームウェア更新などで、復活してほしいものだ。