ニュース

筋肉で重低音を聴く「EMS静音サブウーファー」。筑波大学が開発

2025年8月14日 17:15

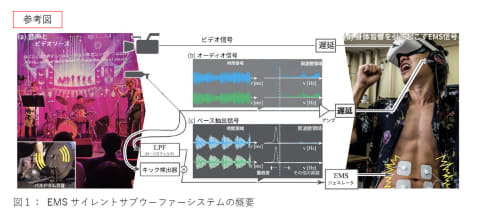

筑波大学は、筋肉への電気刺激と低周波振動を組み合わせることで“音のない重低音”体験を実現する、携帯型の静音サブウーファーシステムを開発した。騒音を抑えつつ、没入感やリズム認知で従来のスピーカーと同等の効果が得られ、音響没入体験の新たな可能性を示したという。

近年、VRやオンラインライブの普及により、自宅でも臨場感ある音楽体験が求められるようになっている。

中でも、ライブ会場で感じるような重低音による「身体で感じる音」は、没入感の鍵となる要素。しかし、従来のサブウーファーは大掛かりな設備が必要で、大音量による騒音も生じることから、家庭環境では導入が難しい。

そこで、筑波大学システム情報系 善甫啓一准教授の研究チームは、筋電気刺激(EMS)を使って身体に直接低音の感覚を伝える、静音かつ可搬性に優れた新たな刺激提示手法を提案することにしたという。

研究チームは、筋電気刺激を活用して深い低音による身体振動を模倣し、音を外部に出さずに臨場感ある音響体験を提供する「EMS静音サブウーファー」システムを開発。

同システムは、音楽信号から低周波成分を抽出するローパスフィルタ(72Hz以下)と、バスドラムなどの打撃音を検出するキックディテクター(180Hz以下)を組み合わせ、タイミングと振幅情報を持つ信号を生成。これをEMS信号として変換し、腹部(腹直筋・腹斜筋)に貼付したパッドへ送信することで、低音の「響き」や「打撃感」を筋肉への刺激として提示。

信号処理をリアルタイムで行なうことで、継続的な低音に埋もれず、打点ごとの明瞭な刺激提示を可能にした。

ただし、EMS刺激の知覚は音の刺激に比べてわずかに遅延する。そこで、9人の被験者に対し、音やEMSのリズムに合わせて机を叩く実験を行ない、EMSによる時間遅れを定量化。その結果、約40ミリ秒(100分の4秒)であることが分かったため、音声と映像の再生を40ミリ秒遅延させて、視聴覚・触覚の感覚同期を実現した。

評価実験では、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)とヘッドフォンを装着した24人の参加者に……

(1)提案システム

(2)従来のスピーカー+サブウーファー

(3)振動デバイス(Hapbeat)

……という3条件下でVRライブ映像を体験させた。

参加者は条件ごとに楽曲3種(ロック・ポップ・クラシック)を聴取し、「没入感」「リズム精度」「一体感」「快適性」などを7段階で評価。その結果、提案システムは従来の振動デバイスと同等かそれ以上の評価を獲得し、特に使用回数を重ねることで評価が有意に上昇する「慣れ効果」も観察されたという。

また、同技術は2022年に開催された国際会議「UIST2022」において、ブース形式のデモンストレーションとして一般公開。来場者が自身のスマートフォンや音楽プレーヤーを用いて好みの音楽を再生し、その低音に連動したEMS刺激をリアルタイムで体験できる構成とすることで、VRに限らず、日常的な音楽鑑賞への応用可能性や装着時の快適性についても多面的なフィードバックを得ることができた、とする。

今後は、EMS信号と音響信号の知覚タイミング差を補正するキャリブレーション機能の強化や、複数の周波数帯域を個別に制御できるマルチバンドEMSを導入することを検討しているとのこと。

また、ユーザーの体格や皮膚感度、音楽ジャンルに応じてEMS刺激の強さやタイミングを最適化する調整機構を開発することで、より高精度で快適な刺激提示が実現できるとする。

将来的には、映画やゲーム、舞台芸術などの分野への応用ほか、自宅での音楽鑑賞やウェアラブル音響デバイスとしての製品展開も視野に、さらなる改良と最適化を進める、としている。