吉田伊織のA&V奥の細道

ピアノのキャスターと、オーディオ用インシュレーターの共通性

2025年9月9日 08:00

オーディオ用支持脚の配置や配向、前回のまとめ

前回は、オーディオ用支持脚(フット)の配置や配向について考察した。こうしてオーディオ用支持脚(フット)の使いこなしにのめり込むと、低予算で入手できる角材を脚に用いるだけで、ずいぶんと音質の変化を経験できることに気づくことだろう。

機器の四隅にきちんと脚を配置して支持する、という定石の限界にも気づいてほしい。つまり、機器の重心位置を基準としてそれを3点、4点支持の狭い枠内で取り囲むようにして支持する、というやり方は機器底面の強度問題と相談しながら、実験的であっても試してみる価値はある。

支持点同士が結ぶサークル(枠)が狭くなる、点支持に近くなる、というだけの効果ではない。機器の四隅がフリーとなり、機器の振動が外部の開放空間に逃げやすくなる効用に気づいてほしい。

その効用は、スピーカー設置の場合の方が顕著な音の変化となるかもしれない。

エンクロージャー(箱)の前面以外の周囲が結構箱鳴りする例は珍しくないが、四隅に頑丈な脚を配置すると、自重によってその周囲が振動しにくくなるだろう。

そこで支持点、とくに前面バッフル板に近い脚を内側に寄せると、スピーカーユニットから直接放射される音とはもっぱら別方向に箱鳴りの音が放射され、全体として三次元的に広がった振動源が出現することになる。

それは映画劇場用のスピーカーがご機嫌に鳴り出すときの状態と似ている。高能率のホーンドライバーから放たれる明敏な直接放射音を、前面以外の箱鳴りがふわりと包み込み、あるいは陰影を付けて表現力を高めるからだ。

現代のモニター志向、高純度志向のスピーカーだと、箱鳴りは余分な情報を付け加えるから極力抑え込むべし、となりがちだが、単純な線で描かれた漫画キャラクターに少し陰影処理をするだけで、たちまち立体感を帯びる効用を思い出してほしい。

また、支持脚に使う「木のサイコロ」は年輪が見える面(木口)の水平回転の向きでも音質が変わることがあることにも留意したい。それについては、音を外部に逃がす、逃がす方向を揃える、などの発想で納得いくだろう。

と、ここまでが前回の概要だ。

ピアノのキャスターに注目

ところで、音域が広く音量もその強弱の幅も広い「楽器の王」=ピアノにも支持脚の水平回転を音の調整に使うことがある。あの大きな楽器からすると、わずかな違いのようにも思えるのだが、結構音の遠達性が変わるのだから面白い。

その話は小説『羊と鋼の森』(宮下奈都)にも描かれている。新米のピアノ調律師が主人公であり、大先輩がステージでやる仕事(コンサートチューナー)を眺めては大事なことに気づいていく、という成長物語の要素がある。その一部にご注目。

「ただ、ピアノの脚の向きを変えて、音の飛び方を調整していたのを初めて見ました」専門学校でも知識としては習った。脚の下についている真鍮のキャスターの向きを変えるとピアノの重心が変わる。(文春文庫版 P.97)

これを捕捉する説明としては、腕立て伏せの腕を肩より開くと胴に負担がかかる。それと同様にキャスターの向き方でピアノの響板にかかる力が変化する、という風に語られる。このキャスターの水平回転方向を変えることで、音の飛び方=遠達性を変えるやり方は、映画版の一場面にもなっていた。

どうだろうか、演奏側と再生側で類似性を思わせる仕掛けがあるというお話。私が紹介したオーディオ機器の脚の向きを調整する方法は、振動を外部に逃がす手法の一つとして捉えられているので、ピアノの場合とは全く同じではないものの、楽音を生み出す楽器の調整でも似たようなことが行なわれているというのは面白いことだ。

クラビベースの威力

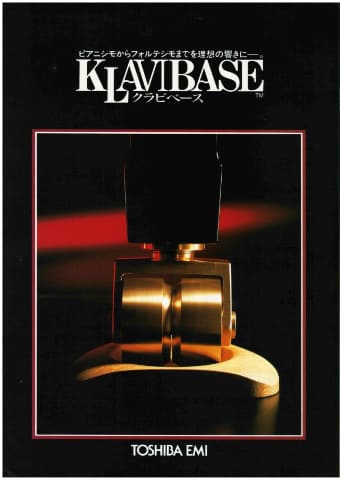

さらに興味を引くのは、オーディオアクセサリーメーカーがピアノの音質改善アクセサリーを開発していたことだ。

株式会社インフラノイズは独自の振動調整技術を活用したオーディオアクセサリーで知られているが、楽器への応用も地道に研究し、「クラビベース」というピアノの支持脚の受け皿を開発製造していた。今から20年以上前に登場したものですでに製造中止になっているが、根強いファンが再開を切望しているとか。

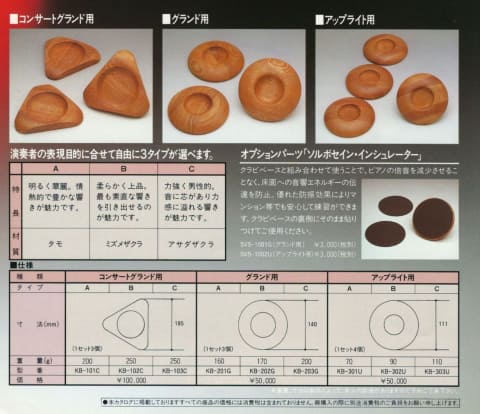

その仕掛けは、パンフレットの解説や写真で一目瞭然。無垢材を三次元加工し、単位面積当たりの荷重が大きなキャスターの3つの受け皿を床との間に介在させ、そこで振動エネルギーの拡散と吸収を活発化。音楽的に整った残響を与え、音を汚す不要な跳ね返りを抑制させ、さらには床方向に逃がしやすくする、という機序だろう。

筆者の手元にあるのは、グランドピアノ用の「KB-202G」で材質はミズメザクラ。水目桜とも表記されるが、桜とは無関係でカバの系統。他に「KB-201G」は野球のバットによく使われるタモを用いている。「KB-203G」はアサダサクラ。これも桜とは無縁であり、カバノキ科アサダ属だ。

材質による音の違いは試したことがないのだが、いずれも木目の方向を管理して、打診して一番立ち上がりが明瞭で余韻がきれいな場所を割り出して切り出しているようだ。

その証拠に、手持ちのKB-202Gの3枚を打診して最もよく鳴る部分に矢印を付けたところ、すべてKLAVIBASEの焼き印のある所と対向位置になった。底面が三角形状のKB-101系でも、写真を見ると木目と頂点の関係が揃っているようだ。

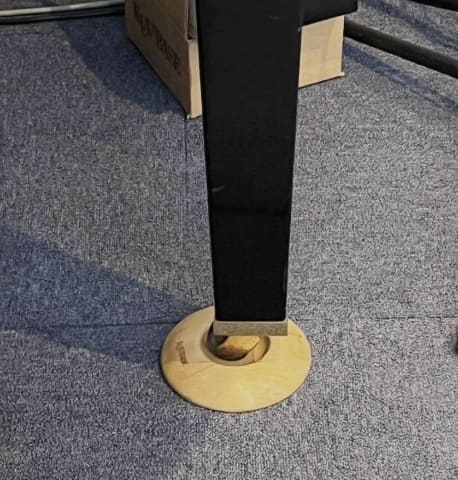

ジャズカフェで使用する

写真のように、今回は筆者がよくお邪魔するジャズカフェの「ハーモナイズポケット」に常設されているDIAPASON(ディアパソン)の脚部に試用してみた。

その効果はどうか? 当初は古銘器というにしても地味な音、少し重い音、倍音成分の減衰模様があいまい、単音が屹立する場合の力強さ、切れの良さなどもうひとつ。達者でこの楽器に慣れている演奏家でないとノリのいい音が出ない、などと僭越な評価を披露してお店との間で火花が散りそうな雰囲気であった。

長期間眠っていた楽器のようなのでそれもあるだろうけど、コンクリート打ちっぱなしの床に樹脂製のマットを敷いただけの床に工夫もなく楽器を設置しているのは問題ありとは認識していた。いや、ライブ自体は多士済々で楽しかったのだが。

そこで、批判しっぱなしもまずいだろうということで、手元にあったクラビベースを提供することになった。

店の方ではあまり乗り気でなかったのだが、「ケルンコンサートの音になるかも」という殺し文句で許可を得た。もちろんあのキース・ジャレットの名演奏名録音のことで、それが大好きな経営者の心に取り入った次第。

余談だが、あの伝説化されたライブ録音は、実は当初予定していた最上級のピアノが届かず、あるいは使えず、現場にあったオペラの練習用ピアノで間に合わせたのだとか。楽器に詳しい人ならばそのベーゼンドルファーの欠点が分かるそうだ。

もうひとつ、あの清涼の気に浸るような美音は、広々とした丘の上のようなイメージをもたらすのだけれど、実は楽器に触れんばかりに聴衆が密集し、ジャケット写真も本当は楽器の表面に聴衆の顔がはっきりと映り込んでいたのだそうだ。

それを修正してあの格調高いジャケットアートが生まれたのか! そして、ECMレーベルの音質の管理の徹底ぶりやそれを支える録音技術の凄みも伝説化されている。

デュナミークが広がり、軽妙なタッチが得られ、そして美音

受け皿の効果だが、重音が軽快になり、和音の積み重ねでも濁らず、沈まず、内声の動きがよく分かる。サスティーンもしっかりと充実した響きと表現意欲が乗って減衰の際まで緊張感がともなう。それに軽く与えられるテンションの明快さもジャズに欠かせない。

ここでいうテンションは不協和音程を積み上げるテンションコードではなく、フレーズの展開の経過で、次への期待をもたらす軽い動機、和声的な謎かけのようなもの。あるいは、ブリッジ(つなぎ)部分にフェイント効果を与えるという言い方がふさわしい。そうした音楽の消長、盛衰を左右する微妙な仕掛けが実に楽しく聞こえるようになったのだ。

まだ設置して10日ほどの状態でこれである。やがて完成度が高まり、最上級の美音が得られて、「ハーモナイズ・コンサート」の伝説が生まれるようになることを願っている。

と、褒めちぎったところで注意喚起になるのだが、クラビベースはあくまで楽器としてのピアノの音質を向上させようというねらいで開発されたものだ。立ち上がりの明快なあかぬけた音、充実した和声、精妙な減衰音をもたらす効果は明らかだが、オーディオ機器用には過剰な効果となるかもしれないので要注意。

この記事の趣旨としては、オーディオ機器用の振動対策と楽器用のそれとの共通性や親和性を踏まえて、色々工夫していただきたいということだ。