トピック

Qobuzも映画もHi-Fiサウンドで、“ヤマハだから作れた”ネットワークアンプ「R-N2000A」を聴く

- 提供:

- ヤマハミュージックジャパン

2025年10月10日 08:00

音楽リスニングスタイルが多様化の一途をたどる現代。2010年代以降、据え置きオーディオ機器の潮流を大きく捉えるなら、「ネットワーク対応」と「テレビとの連携」という2つのトピックは避けて通れない。

「ネットワーク対応」は、はじめはユーザー手持ちのファイル音源をネットワーク経由で再生することから始まり、そこから発展して各種音楽ストリーミングサービスの音源をオーディオ機器で直接再生することが可能になった。

当初はロッシーの音源しか利用できなかったのが、TIDALやQobuz、Amazon Musicといったロスレス/ハイレゾ配信サービスの登場によって、今では音質面でも従来のCDを越える環境が実現。昨年10月には待望されていたQobuzの日本サービスが始まったこともあり、オーディオ機器のネットワーク対応はいよいよオーディオファンにとって欠かせない機能となった感がある。

「テレビとの連携」は、端的に言えば「テレビの音をオーディオ機器から再生する」ことを指す。従来であれば機器との接続やボリューム連動等で一工夫必要だったのが、HDMI ARC機能の登場で一気に簡略化され、HDMIケーブル一本でボリューム連動含めて完結するようになったのが大きい。

当初、HDMI ARCによりテレビとの連携を実現する製品はそもそも映像機器との接続が前提となるAVアンプやサウンドバーが中心だったが、海外メーカーから徐々にピュアオーディオ機器にHDMI ARC機能を搭載するケースが増加。「あとはスピーカーを繋ぐだけ」というわかりやすさもて手伝い、現在では国内外のメーカーを問わず、ハイエンドからエントリークラスまで、HDMI ARCを搭載するアンプがラインナップされるようになった。「簡単にテレビと連携」「テレビのあるリビングにすぐ導入できる」という点は、オーディオ機器にとって極めて重要な要素だったわけだ。

こうした“ネットワーク対応多機能アンプ”と呼ぶべき製品こそ、2025年現在、据え置きオーディオの文脈で、最も広い層から注目される製品カテゴリーと言える。そんなカテゴリーの中から、今回はヤマハ「R-N2000A」(429,000円)を取り上げ、その実力と、こんにちのオーディオシーンにおける立ち位置を探っていく。

ヤマハだから作れた「ネットワークHi-Fiレシーバー」

R-N2000Aは先述したネットワーク対応とテレビとの連携機能を統合した2chのプリメインアンプであり、AVアンプではなく、ヤマハが「ネットワークHi-Fiレシーバー」と呼称する製品群のトップモデルに当たる。

単に現代的な機能を搭載するだけでなく、ヤマハが長年培ってきた伝統的なHi-Fiアンプの設計思想をベースに、オーディオ機器として徹底的な作り込みが為されているというのが最大の特徴だ。

ちなみにネットワーク機能に関して、ヤマハは2010年にネットワークプレーヤー「NP-S2000」をリリースするなど、黎明期からネットワークオーディオに積極的に参入してきたメーカーである。R-N2000Aが搭載するネットワーク機能は「MusicCast」は、その系譜の最先端に位置する。

また、HDMI関連機能についても、ヤマハは長きに渡ってAVアンプも手掛けていることからノウハウの蓄積がある。このようにR-N2000Aは一朝一夕では得られない技術の結集という側面もあり、ヤマハのように歴史あるオーディオメーカーだからこそ作り得た製品だと言える。

モノとしてのR-N2000Aは一見すると、フロントパネルで光を放つレベルメーターが印象的な、伝統的なアンプの姿をしている。現代のオーディオシーンの最先端を行く機能性からすれば、ある種のギャップすら感じられるが、これは単にレトロ趣味に走ったわけではなく、フロント下部には漢字表示も可能なディスプレイを搭載しており、古き良きイメージと現代的な機能性を巧みに組み合わせたデザインだといえる。

そしてヤマハならではと言うべきか、両サイドにあしらわれたピアノブラック・パネルも本機のデザイン上のアクセントとなっている。

昨今のネットワーク対応多機能アンプは随分とコンパクトな製品も増えてきたが、R-N2000Aはそれらとは一線を画す堂々たるフルサイズ。重量も22.1kgと確かな物量投入を示しており、放熱スリットから覗く大型トロイダルトランスとコンデンサーの存在は筆者のオーディオファンの心をおおいにくすぐる。筐体の堅牢さや、真鍮削り出しインシュレーターの採用なども含めて、現代的な機能云々の前に、本機は正攻法で妥協なく作られたHi-Fiアンプなのである。

デジタルセクションも入念に仕上げられている。DACチップにはESS製DACチップ「ES9026PRO」を搭載してクオリティを追求しているほか、今回はテストしなかったが、PCM 384kHz/32bit、DSD 11.2MHz再生に対応したUSB DAC機能も搭載する。より高度な機能や再生音を求めるなら、別途ネットワークトランスポートを導入して本機とUSBで接続するという選択肢も用意されている。

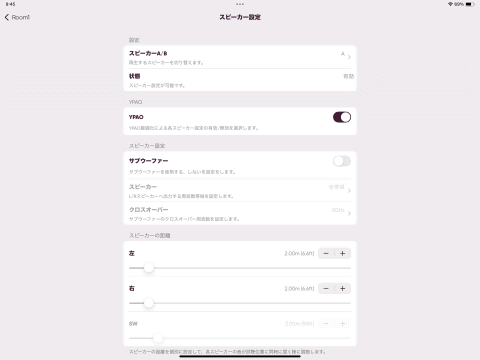

さらに本機ならではの特徴と言えるのが、ヤマハ独自の自動音場補正技術「YPAO(Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer)」の搭載。付属のマイクを使って部屋の音響特性を測定し、周波数特性や初期反射音を精密に補正することで再生音を改善するもので、専用室ではなく一般的なリビングルームでの使用を想定した本機に相応しい機能となっている。

こういった自動音場補正はAVアンプでは一般的な機能だが、これをHi-Fiステレオアンプに組み込むあたりにも、ヤマハのオーディオメーカーとしての総合力が見て取れる。YPAOは付属のマイクをフロントパネル左下の「YPAO MIC」入力に接続すればすぐに測定を開始でき、測定時間もほとんどかからない。後述する専用アプリ「MusicCast Controller」からの機能のオンオフも容易だ。

“初めてのネットワークオーディオ”でも大丈夫、アプリで簡単設定

R-N2000Aはアナログ・デジタル問わず豊富な入出力を持ち、純粋なアナログアンプとしても使い得るが、今回はあくまでもネットワーク再生とテレビとの連携に焦点を当ててテストを行なった。

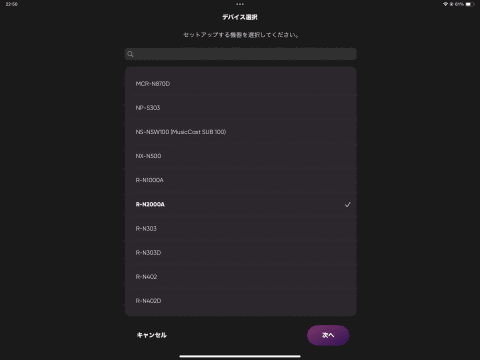

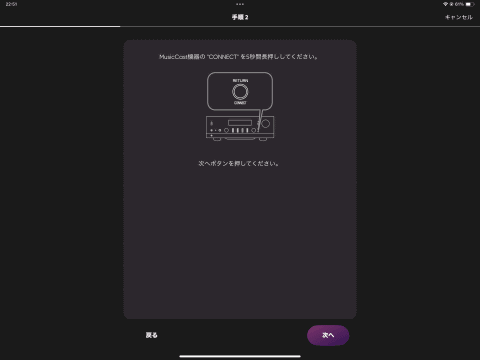

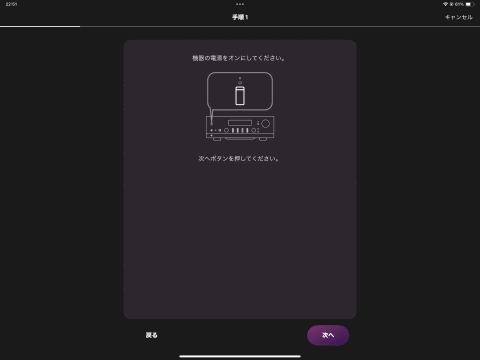

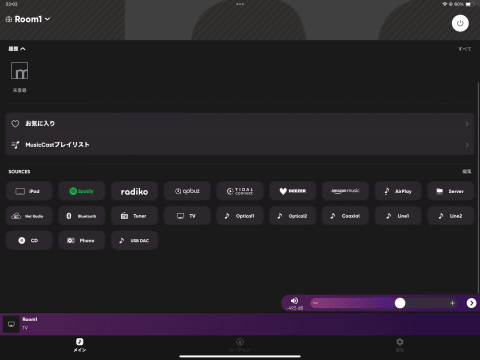

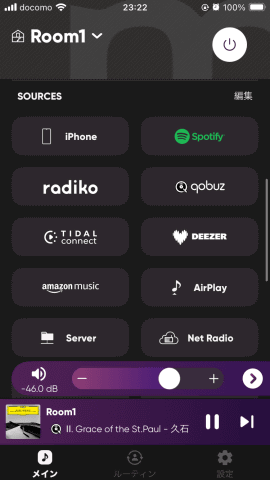

本機のネットワーク再生、ならびに各種設定は基本的に専用アプリ「MusicCast Controller」から行なう。使用には初回設定が必要だが、アプリ側で丁寧なガイダンスが用意されているため、ネットワークオーディオに不慣れなユーザーでも戸惑うことはないだろう。

MusicCast Controllerは各種ソースの選択・ストリーミングサービスの利用・サーバーを使った手持ちの音源の再生・本体設定で無理なく切り分けられており、操作において特に迷うところはない。レスポンスや安定性という点でも、今回のテストにおいて特に懸念は感じられなかった。

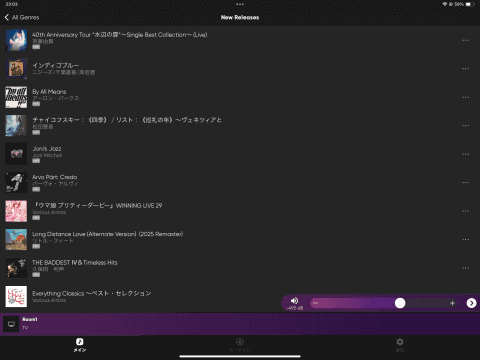

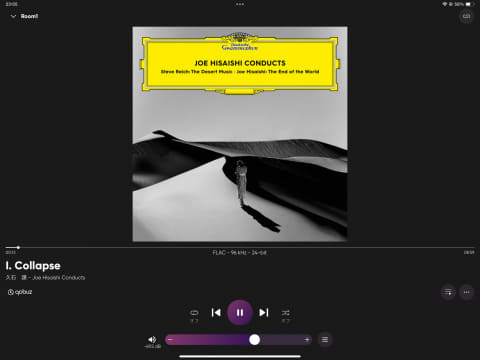

R-N2000AはAmazon Musicをはじめ、多くの音楽ストリーミングサービスに対応しているが、今回のテストではネットワーク再生のソースはQobuzで統一した。試聴は筆者のリビングシステムにて、無色透明ゆえに上流のシステムの素性をそのままさらけ出すParadigmのブックシェルフ「Persona B」と組み合わせた。

ちなみに、MusicCast Controllerでは同一のプレイリスト(アプリ内では「再生予約」と呼称)にQobuz・Amazon Music・サーバー(手持ちの音源)の楽曲を登録でき、複数のサービスやソースをまたいだ音楽鑑賞が可能である。例えば、同一の楽曲をQobuz・Amazon Music・手持ちのハイレゾ音源と聴き比べたいといった、オーディオマニア的な希望にも応えられるというわけだ。

Qobuzで試聴、息を呑むサウンド

まずはリファレンスとして聴いたのは、筆者が企画者として制作に携わったKOKIA「白いノートブック」(192kHz/24bit)。冒頭のギターが鳴った瞬間、S/Nの高さに息を呑む。間を置かず入るピアノも含め、一音一音が研ぎ澄まされ、強烈な透明感を味わった。

かといって音の輪郭にキツさや強調感は皆無であり、純粋にアンプとしての能力によって実現した高解像度という印象だ。後に続くボーカルにせよベースやパーカッションにせよ、やはり際立った透明感を基調としながら、好ましいふくよかさも兼ね備えて細身な印象とはならず、特に低域は確かな質量を感じさせる、物量を投じたアンプならではと思える素晴らしい再現。

優れたS/N、透明感と重量感の両立はまさしく筆者の考える優れたアナログアンプの美点そのものであり、本格的アナログアンプであるR-N2000AがPersona Bをどのように鳴らすか興味津々だったが、この時点で再生音に強く心を掴まれた。

続いて、Qobuzの新譜を眺めていて見つけたForeignerの名盤「4」の最新リミックスバージョン(44.1kHz/16bit)を聴く。筆者一押しのトラック「Luanne」では、ハードロックらしい疾走感と力強さを見事に表現。低域は先述した重さはそのままに、音数が多い中でも埋もれることはなく、本機の分解能の高さも如実に示した。あまり熱量の高さを意識させる再生音ではないものの、楽曲の隅々まで見通せるような情報量の豊富さによって、音楽の渦中に飛び込む快感は間違いなくある。

ピアノトリオGoGo Penguinの新譜「Necessary Fictions」(48kHz/24bit)は、本機の傾向と完璧にマッチしたと思えたアルバムだ。特にメロディアスな6曲目「The Turn Within」では、冒頭のピアノの透明感は言うに及ばず、存在感豊かなベース、シンバルの粒子感まで余すことなく描かれるパーカッションなど、各楽器の描写が極めて丹念かつ立体的であり、一音一音の彫りが深く混濁感が皆無なことも相まって、手で触れられるようなリアルな音空間が出現する。

オーケストラソースとしては、リリース以来筆者のリファレンス音源となっている伊福部昭・広上淳一指揮「ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ」(96kHz/24bit)を聴いた。絶対的なスケール感という点ではほどほどながら、各楽器のストレスのない表現や、音が重なり合った際の自然な溶け合い方が実に心地よい。

帯域レンジ・ダイナミックレンジともに申し分なく、クライマックスに至る楽曲の盛り上がりにも余裕綽々で応え、Persona Bを十全に駆動できているのは明らか。分解能の高さも遺憾なく発揮され、楽曲全体としてのダイナミズムと、克明なディテール描写が見事に両立している。

Qobuzでの試聴を通して、全体の傾向として空間の広がりよりもひとつひとつの音の丹念な描写が強く印象に残り、派手さのないニュートラル志向でありながら、純粋な再生音のクオリティの高さでオーディオ的な凄みを感じることができた。

なお、筆者のリビングシステムは一般的な居室を想定した環境ではあるものの、機材を設置している側は特にそれ以外の家具等を設置していないこともあってか、試聴においてYPAOの効果は限定的だった。一方でピュアダイレクト(YPAOは無効になる)を使用した際の音質改善が大きかったため、環境に合わせて両者を使い分けるのが肝要となるだろう。

HDMI ARCのサウンドもハイクオリティ。連携もスムーズ

次に、本機のHDMI ARC機能を使ってテレビとの連携をテストした。

ここで真っ先に強調しておきたいのは、筆者が今までテストした「AVアンプやサウンドバーではない、HDMIを搭載する2chオーディオ機器」の中で、R-N2000Aは最もテレビとの連携がスムーズだったということ。

電源連動にせよ、ボリューム連動にせよ、入力の自動切換えにせよ、動作でレスポンスの悪さや不安定さを感じることが一切なかった。HDMI CECの理念に照らせば当たり前のことなのかもしれないが、実際には動作に難を感じさせる製品もあるなかで、本機のスムーズな動作には素直に感心してしまった。これもまた、ヤマハの技術的蓄積の賜物なのだろう。

まずは、Netflixで配信されたばかりの『劇場版モノノ怪 第二章 火鼠』」を再生。

特に感心したのが効果音とダイアローグの表現力だ。主人公の薬売りが繰り出す怪しげな道具や呪符が立てる繊細な音から、怪異が放つ低域成分の強い恐ろしげな音に至るまで、迫真のリアリティで聴かせる。映像音響の醍醐味ともいえる、縦横無尽に動き回る音も傑出した定位感と移動感で再現し、奥行き方向も含めた精密な空間表現は再生システムがステレオであることを一瞬忘れさせるほど。そして白眉なのがキャラクターのダイアローグで、声優陣の鬼気迫る演技はもはや恐ろしさすら感じるほどに訴えかけてくる。アンプとしての色付けを感じさせず、ニュートラルかつ克明な描写を得意とする本機の強みが完璧に発揮された形だ。

より上質なソースということで、今度は『キングダム・オブ・ヘブン』のUHD BDを見てみる。本作はBD黎明期にリリースされて以来、その卓越した画質・音質から18年以上に渡ってAV機器のリファレンスたり得ているタイトルだ。

作品終盤、主人公が指揮するエルサレム軍とサラディン軍が激突する一連のシーンを中心に視聴したが、初っ端から投石機の威力に度肝を抜かれてしまった。放たれた燃え盛る油壺が夜空を切り裂く轟然たる移動感といい、着弾時の壮絶な爆音といい、本機の精密な空間描写と広大なダイナミックレンジは、映像音響の再生においても凄まじい威力を発揮するのだとあらためて実感した。

そこから続く城壁を巡る攻防戦では、壁の双方に飛び交う投石や膨大な量の矢、兵士たちの狂乱、激突する武具の金属音、それらを包み込む重厚な劇伴など、圧倒的な音の密度をやはり混濁させることなく、巨大なスケールで描き切る。音楽試聴時に「絶対的なスケール感という点ではほどほど」と書いたが、映像視聴時においてはそんな印象はなく、つまるところ、ソースの意図した空間をそのまま再現する、自由自在の描写力を持っているということだ。スケール感とディテール描写の両立は、映像音響を楽しむうえでひとつの理想形と言っていい。

HDMI ARCによるテレビとの連携は単なる付加機能ではない。R-N2000Aをリビングに導入することは、「テレビの音」を「本格的なHi-Fiサウンド」にアップグレードすることに他ならず、音楽のみならず、映画も、ゲームも、音楽ライブも、スポーツ中継も、その楽しみ方を根底から変えてしまうだけの力がある。

音楽配信も、映画も手軽にHi-Fiサウンドで味わう

ネットワークを活用した上質な音楽再生と、リビングでの快適なAVライフを両立させるには、一昔前なら数多くのコンポーネントと複雑な配線が必要だった。しかし、R-N2000Aにはそのようなハードルの高さはない。本機と、あとはお気に入りのスピーカーを用意すれば、オーディオファンの夢と、家族誰もが楽しめるリビングのシステムが同時に実現する。

R-N2000Aは、ネットワークオーディオの利便性、リビングでの映像体験を向上させるテレビとの連携、そして純然たるHi-Fiプリメインアンプとしての完成度、三本の柱を分かちがたく融合させた、時代の要請に応える「オールインワン」の傑作機である。