レビュー

東芝AUREXの一体型ミニコンポ「AX-XSS100」に、“ラジカセ屋の本気”を見た

2025年9月26日 08:00

いまやすっかりレトロアイテムとなった「ラジカセ」。カセットテープがファンアイテム的な存在になってしまっているので仕方がないが、時代の移り変わりを感じてしまう。

そんなラジカセの遺伝子を受け継いだ、令和のアイテムが登場した。東芝エルイートレーディングが展開するオーディオブランド、AUREXの「AX-XSS100」(オープンプライス/実売5万円前後)だ。

今回はメーカーへの取材を交えながら、その設計思想とサウンドを紹介したい。

“ピュアオーディオ”を目指したフラグシップモデル

AX-XSS100は、ラジカセではない。カセットテープ再生機能はなく、音源はBluetooth/CD/FM/USB/AUXに対応する。

東芝エルイートレーディングは、ラジカセをメインに展開しているが、公式サイトでAX-XSS100は「CD/FMワイヤレススピーカーシステム」とカテゴライズされている。もっと短く表したいが、なかなかマッチする言葉が見当たらないのがもどかしい。ただ、単なる「Bluetoothスピーカー」と称するべきではないのは確かだ。

このAX-XSS100、「ラジカセ屋が真面目にワイヤレススピーカーを作るとどうなるんだろう」という発想が出発点になっているそうだ。レグザの音質を手掛けたエースエンジニア、桑原光孝氏(現DVAS合同会社CEO)をサウンドアドバイザーに迎え、企画段階から音づくりを突き詰めたという。

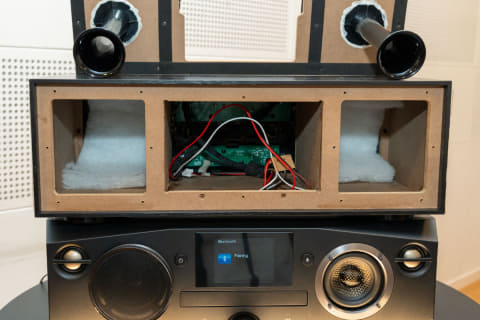

そのため、AX-XSS100の筐体も、ラジカセによくあるプラスチックではなく、ウッドエンクロージャーを採用した本格的なものになっている。

型番の「AX」はAUREX製品共通の接頭辞で、今後のシリーズにも適用予定。「XSS」は本来“Wireless Speaker System”からWSSを想定していたが、フラグシップ機にふさわしい特別感を持たせるためXSSとした。末尾の「100」も、他モデルが二桁表記であるのに対し、格上の位置づけを示す数字だ。

当初はCDドライブ非搭載案もあったという。ただ、この製品を店舗の「ミニコンポ売り場」ではなく「Bluetoothスピーカー売り場」に並べていいのか、という議論があり、最終的にCDを搭載。パーツとしてCDドライブの数が減ってきた今、ブランドのアイデンティティと、物理メディアを求めるユーザーへの応答としても、決断されたのかもしれない。

開発思想として、もう1つ。

オーディオファンは別として、多くの人はLDACなどの高音質なBluetoothコーデックを意識せず、音楽配信サービスで気軽に音楽を聴いている。スマホやワイヤレスイヤフォンによって、対応するコーデックが異なる事を知らない人も多いだろう。

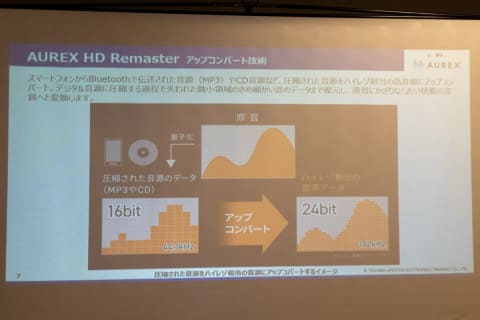

そこで、デバイスがなんであれ良い音が楽しめるようにと、「スピーカー側でアップコンバートする」というアプローチが採り入れられた。

こういった理由から、ブランド初となるDSPとウッドエンクロージャーに挑戦することを決めた。特にDSPには開発コストを注ぎ込み、「レグザでいうところの“超解像“といえるところまで作り込んだ」という。

その一方で、最上位とはいえ実売価格を5万円前後に抑えるべく、削れるところはとことん削った。一例として、高解像度のタッチディスプレイを採用するつもりだったが、ジョグダイヤルに変更されたとのことだ。ちなみにカセット機能についてはコストの面というより、ノイズ源になること、そしてそもそもパーツが少ないことなどを理由に採用が見送られたそうだ。

高音質を実現するための技術を独自開発

それでは、製品の詳細を見ていこう。

特徴の1つはDSP「AUREX Sound Processor」。Eilex社の高音質技術を組み合わせて独自開発されたもので、高調波成分復元技術によるアップコンバート「AUREX HD Remaster」と、広い周波数帯域をフラットに補正する「Flat Response Optimizer」がトピックだ。

AUREX HD Remasterでは、音源が圧縮される際に失われる微小領域の高周波成分を復元、192kHz/24bit相当にアップコンバートする。これはどの入力信号にも適用され、機能のオン/オフはできない。ブランドとしてベストと考える音を提供する、という意図だろう。

Flat Response Optimizerは、周波数特性とタイムアライメントを高精度に補正し、「生で演奏している音や空間に限りなく近い状態を作り出す」としている。とはいえ、極端に補正をしているというわけではなく、「素の状態でキレイな周波数特性を実現できていたので、それをフラットに追い込んだ」とのことだ。

こちらも初挑戦になったウッドエンクロージャーは、角を排除した「Corner Cutting Enclosure」を採用した。音波の回り込み(ディフラクション)を防ぎ周波数特性の乱れを軽減することが狙いで、ユニットもギリギリの箇所に配置されている。

MDF材を用いた強固なバスレフ型のボディは、趣味のオーディオ感を演出する意図もあってブラックに仕上げられた。

スピーカーユニットは、中低音に64mmカーボンコーンウーファー、高音域に20mmチタンドドームツイーターを搭載する2ウェイ仕様。ウーファー 5W + 15W、ツイーター 10W + 10Wで総合出力50Wのマルチアンプで駆動する。

BluetoothはVer5.3に準拠し、コーデックはSBCのみの対応だ。USBはメモリに保存されたデータを読み込み可能で、MP3/FLAC/WAVをサポート。本体の前面には3.5mmのヘッドホン端子も装備。ラジオはワイドFMのみで、AMラジオ局の多くが今後FM放送へ移行予定ということもあるが、ノイズ源になってしまうため外したそうだ。日本市場では載せられる機能は載せておいた方が受けが良さそうなものだが、そこであえて機能を外す判断に好感が持てる。

【お詫びと訂正】記事初出時、“AMは今後終了予定”と記載しておりましたが、継続する放送局もあるため文章を修正しました。(9月29日)

基本操作は本体のジョグダイヤルからも行なえるが、例えばCDの早送りなどはできないので、リモコンから操作するのがいいだろう。液晶ディスプレイを見ながらの操作感は、ネットワークオーディオ系のコンポーネントといった趣がある。

サイズは、約400×255×143mm(幅×奥行き×高さ/突起部含む)とそれなりに大きい。高さはあまりないが、それでも設置場所には悩むかもしれない。「オーディオ機器を導入する」と想定して、スペースを確保しておきたい。

ピュアオーディオのブックシェルフスピーカーを彷彿とさせるサウンド

実際に聴いてみると、いわゆる“Bluetoothスピーカー”とは一線を画す音だ。

低域から高域までバランスが良いが、特に中低域の厚みが音楽に彩りを持たせている。一方で、重心はそこまで低くなく、フラット寄り。質感はシャープというよりまろやかな方向だ。“ラジカセの音”のエッセンスを感じさせつつ、現代的なサウンドに昇華させている、という印象を受けた。

Bluetoothスピーカー市場において、本機のような大型な製品は、重低音を響かせるパーティースピーカーが多い。最初はそのイメージを持って聴いたので、かなり音が軽く感じられた。これはオーディオ用の小型ブックシェルフスピーカーなんだと思って聴くと、違和感がなくなった。

とはいえ、セパレートされたスピーカーではないため、スピーカーから音が鳴っているという印象は拭いきれず、その点では一体型筐体の限界を感じられる。それでも、一般的なBluetoothスピーカーに比べれば、しっかりと空間的な広がりを実現している。

アイナ・ジ・エンド「革命道中」では、上述したような軽やかさと適度な量感のベースが疾走感を生んでくれた。ただ、ボーカルの特徴的なノイズ感が耳に刺さらないのはいいが、ザラッとした成分が消え過ぎているようにも感じる。このスピード感と滑らかさはオールマイティではあるが、例えばtuki.「最低界隈 - Saitei Kaiwai」など、特にマッチする曲を見つける楽しみもありそうだ。

軽やかなばかりではない。オアシス「Dont’ Look Back in Anger(Remasterd)」を聴くと、イントロのギターに太さがあり、ボーカルには芯がある。アナログライクで柔らかな再現性で聴きやすいため、軽く感じられることがあるように思えるのだが、楽曲の力強さは削られていない。

低音が物足りないと感じた時のために、「BASS」ブースト機能が用意されている。ただ、かなり効果が強めなので、全体のバランスが崩れるように思える。個人的には、ここぞというときのみの使用をオススメしたい。

Bluetoothスピーカーからのステップアップに

最初の方でAX-XSS100はBluetoothスピーカーとは呼べないと書いたが、筆者は本機を「ピュアオーディオ思想のスピーカーに、再生機能を搭載したモデル」というニュアンスに捉えている。一体型でありながらも、ピュアオーディオのブックシェルフスピーカーに近い鳴り方を楽しませてくれるからだ。

Bluetoothスピーカーの音には物足りなさを感じているが、セパレートシステムを置けるほどの予算やスペースはない……。そんなユーザーにとって、本機は見逃せない存在になるはずだ。