藤本健のDigital Audio Laboratory

第1038回

ジェット音もキレイに録れる、大口径マイクのZOOMレコーダ「H5studio」。音質重視なら買い!

2025年10月27日 08:00

すでにご存じの方も多いと思うが、ZOOM(ズーム)から大口径19.4mmのXYステレオマイクを搭載したリニアPCMレコーダー“studio”シリーズが2機種リリースされている。

一つは外部XLR入力端子を2つ備えた「H5studio」、もう一つは外部XLR入力端子を4つ備えた「H6studio」。いずれも32bitフロートでのレコーディングに対応しているため、音のクリップなど、レコーディング音のゲイン調整を全く気にすることなく、どんな爆音でも、とても小さい音でも確実に録音できるのが特徴だ。

その一方で、普段の使い勝手をよくするために、あえてゲイン調整のノブも搭載しているのもユニークなポイントだ。実際どのような機材なのか、今回は「H5studio」(直販42,900円)を試してみた。

“カニのハサミ”を思わせるマイク。スタジオマイクに匹敵する高いSN比

まずは、H5studioの写真をご覧いただきたい。

どう感じるかは人それぞれだと思うが、個人的には、ふと“ハサミのデカいカニ”を想像してしまった。そう、本体に対して、ずいぶんと大きなマイクが乗っかった、頭でっかちな印象であるが、ここに、まさにズームのこだわりがあるのだ。

本連載ではこれまでも、ズームの32bitフロート対応のリニアPCMレコーダーをいろいろと取り上げてきた。32bitフロートにすることで、極めて小さな音から、爆音まで、無限大といっても過言ではないダイナミックレンジを持つことが可能になった。

ただデジタル的には無限大に近くても、入力部であるマイク性能に依存する部分があるのも事実。やはりマイクの口径が小さいと低域に限界があるし、音圧面でも限界がある。そのため、32bitフロートの力を存分に発揮させることを可能にするために、こうした大きな口径のマイクを搭載したというわけだ。

そのマイク部分を中心に、H5studioの外形から見ていこう。

このマイク部分はユニットとなっていて取り外しが可能になっている。接続部が規格化されていて、別売のステレオショットガンマイクやワイヤレスラベリアマイクユニット、デュアルXLR/TRSコンボ入力ユニットを取り付けることができる。

従来機種である「H6essential」のマイクとも互換性があり、H5studioにH6essentialのマイクを取り付けることもできる。ただその場合、マイクの性能が違うため、最大入力は少し落ちてしまう。

具体的には、H5studio標準のこの大きなマイクユニットだと140dB SPLとなっているのに対し、H6essentialのマイクをつけた場合は132db SPLまで落ちる。

一方、このH5studioのマイクをH6essentialで使うことはできない。確かに、形状的には接続できるけれど、電圧が足りないため動作しないのだ。

改めて、このH5studioのマイクを見てみると、確かに口径が大きいのとともに、トップ部分およびサイド部分にスリットが入っている。また、そのマイクユニットと土台の間に青いシリコンのようなものがあるが、これがショックマウントの役割をしている。

横には3.5mmの端子があるが、こちらはマイク/ラインインの端子となっており、19.4mmのマイクの代わりに外部入力が利用できるようになっている。ここはプラグインパワーにも対応する。

このマイクとの反対側となるボトム部分には、TRS/XLRの両方が刺さるコンボジャックが2つ搭載されている。ラインはもちろん、外部マイクを接続してレコーディングが行なえる。このマイクは+48Vのファンタム電源にも対応しているので、19.4mm口径のマイクでも物足りないという方は、好きなマイクを利用することが可能だ。

コンボジャックの1ch、2chは、標準搭載のマイクとは完全別系統であり、同時にレコーディングすることができる。つまり4chの同時録音ができるのだが、さらにこれらをミックスしたチャンネルも利用できるので、最大同時6chのレコーディングが可能になっている。

本体左サイドを見ると、3.5mmのライン出力とヘッドフォン出力がそれぞれ用意されており、その横にはヘッドフォン出力を調整するボリューム、さらにその右には電源スイッチがある。

右サイドにはmicroSDのスロット、セレクトダイヤル、ENTERキー、そしてUSB-Cの端子が用意されている。

32bitフロート対応レコーダーでありながら“24bit固定”も可能

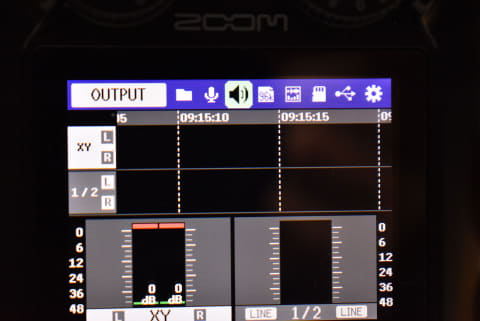

基本操作はフロントの液晶パネルを見ながら、セレクトダイヤルとENTERキーで操作する。ほぼ直感的な操作ができるから、あまりマニュアルを見ることもなさそうだ。

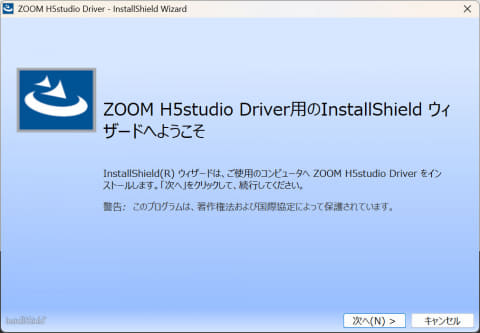

USB-Cは、電源のほか、PCと接続した際には、microSDカードリーダーとして利用できる。さらに、オーディオインターフェイスとして使用することも可能になっており、Windows用のASIOドライバも用意されている。

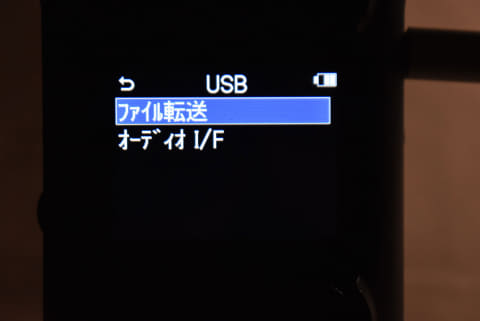

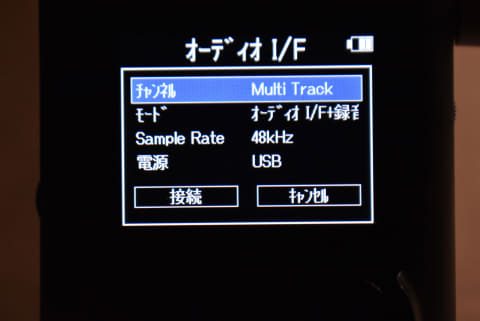

オーディオインターフェイスとして使用するには、USBの設定において、ファイル転送かオーディオI/Fかを選択することで機能が切り替わる仕様。

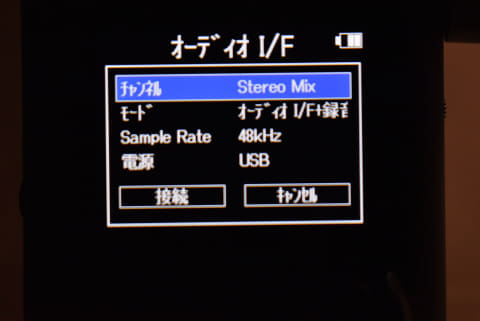

オーディオI/Fを選んだ上で、チャンネルをStereo Mixにすると2in/2outに、Multi Trackにすると4in/2outの設定になる。サンプリングレートは44.1kHzか、48kHzで、フォーマットは24bit固定、もしくは32bitフロートのいずれかが利用可能だ。

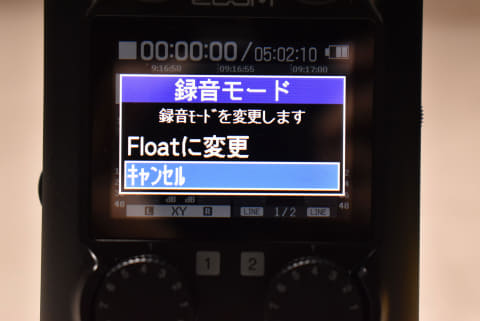

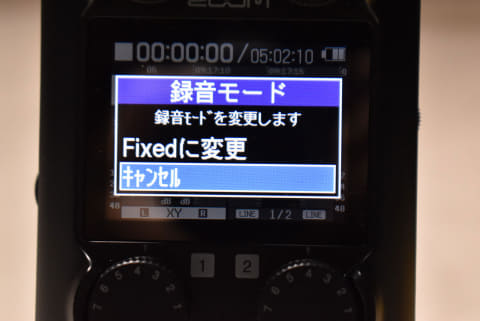

H5studioがユニークなのは、32bitフロート対応のリニアPCMレコーダーでありながら、24bit固定にもできること。やはり32bitフロートは、従来のレコーディングの常識を大きく変えるものだけに、しっくりこない、という人もいるはず。そこで、32bitフロートと、24bitをボタン1つで切り替えられるようになっている。

さらに面白いのは、標準搭載のマイク用、コンボジャックでの外部入力用、それぞれに入力ゲインノブが搭載されているという点だ。

確かにフォーマットを24bit固定にした場合はゲイン入力調整は必須となるが、32bitフロートを設定している場合でも、このノブが意味を持ってくる。

32bitフロートの場合、「ゲイン調整しなくても、しっかりレコーディングできる」のが大きな売りのポイントだが、これはどういうことか?

実はこれ、実際にレコーディングしてみれば、どういうことなのかがすぐにわかる。

マイクゲインを調整すると、まずはヘッドフォンからのモニタリング音に即反映される。つまり、ゲインを上げれば大きな音に、下げれば小さな音になる。

また、ディスプレイ上の波形もマイクゲインの調整によって大きくなったり小さくなったりする。これは従来のレコーディングの常識に即したものであり、誰でも納得のいくところだろう。

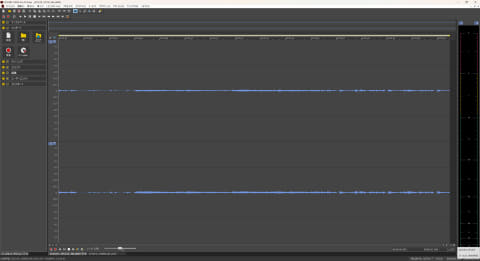

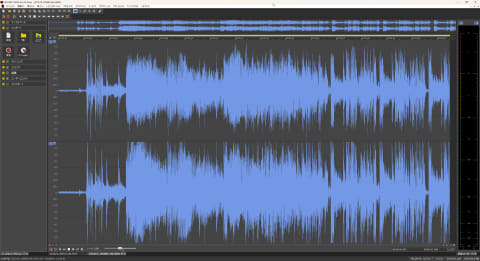

そして、このレコーディングした結果を波形編集ソフトやDAWで開いてみると、実際波形の大きさが変わって見えるし、そのまま再生すれば、大きなゲインで録音したものは大きく聴こえ、小さなゲインで録音したものは小さくなる。実際同じ音量の音をレベル5で録音した結果とレベル10で録音した結果がこれだ。

では、ゲインを大きくしてクリップしてしまったらどうするのか? ゲインが小さすぎて、ハッキリ録れていなかったらどうするのか?

それがまったく心配ないのが、32bitフロートの面白いところ。波形編集ソフトやDAW側でノーマライズするなどレベル調整すれば、入力ゲインの設定がどうであれ、まったく同じになるのだ。

つまり、直感的には従来からの使い方が踏襲でき、DAWなどに取り込んだ際のデフォルトの音量がゲイン調整によって手動で決められるが、問題があれば、あとでレベル調整すればまったく問題ない、という使い勝手になっているのがH5studioなのである。

「これまでで最高では」と感じる、高品位なレコーディング品質

実際の音はどんな感じなのか。まずはこれに単3電池×4本を入れて、サンプリングレートは96kHzで32bitフロートに設定したうえで、屋外に持ち出してみた。

朝近所を歩いて、ちょうど真上の電線に留まって鳴いていたスズメを捉えたのが下の音声データ。

この録音時において、入力ゲインは適当な設定だったため、その後、波形編集ソフトであるSound Forgeに取り込んで調整した上で、24bit/96kHzとして保存した形になっている。

H5studio_bird2496.wav(15.69MB)

16,452,314Byte

※編集部注:編集部ではファイル再生の保証はいたしかねます。

再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい

続いて、線路脇に行って、踏切のそばで電車が通り過ぎる音を捉えた。これも同じく、Sound Forgeで調整の上、24bitにしている。19.4mmの口径のマイクを使っているからか、とくに目の前を電車が通り過ぎる際の迫力がかなり感じられるはずだ。

H5studio_train_2496.wav(31.65MB)

33,186,232Byte

※編集部注:編集部ではファイル再生の保証はいたしかねます。

再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい

そして最後に試してみたのも、いつもリニアPCMレコーダーで実験しているCDの再生音を捉えるというもの。これも96kHz/32bitフロートで録音したものを、過去のほかのケースと比較できるように48kHz/24bitに変換したものだ。

H5studio_Music2448.wav(11.31MB)

11,858,886Byte

※編集部注:編集部ではファイル再生の保証はいたしかねます。

再生環境についての個別のご質問にはお答えいたしかねますのでご了承下さい

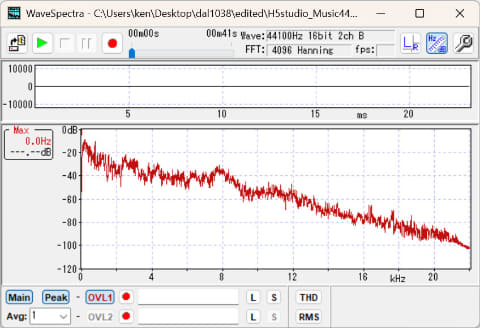

さらに、96kHz/32bitフロートのものを、CDと同じ44.1kHz/16bitに変換した上で、efu氏開発のWaveSpectraで解析してみた。

WaveSpectraの解析結果だけを見てもよく分からないが、過去に実験したものと比較すると結構異なっているのが分かる。また音を聴くと、これまでで最高ではないか、と感じる高音質なものになっている。

具体的には、半年前に紹介した同じズームのH2essentialとはまったく違うもので、低域がしっかり出ているとともに、高域も変に強調されることなく、原音忠実に再現しているように感じられた。

以上、ズームのH5studioについて紹介してみたが、いかがだっただろうか?

いろいろあるリニアPCMレコーダーの中では大きいし、とくにマイク部分がゴツイことは確かではあるけれど、音は間違いないものだ。

音質重視で、確実なレコーディングを目指すのであれば、買いの製品だと思う。