西田宗千佳のRandomTracking

第631回

新iPhone全機種レビュー。デザイン変更は「使い勝手の変化」だった

2025年9月17日 21:00

今年のiPhoneは、4モデルが同時に登場する。

スタンダードな「iPhone 17」、ハイエンドの「iPhone 17 Pro」「17 Pro Max」に加え、薄型の「iPhone Air」というラインナップになったのだが、それぞれの実機がどんな使い勝手になっているのか、チェックしていく。

薄型モデルの発売を中心にデザインに注目が集まるが、発表会取材でのハンズオン記事でも説明したように、今回の製品は「実用性重視」の進化をしている……というのが筆者の意見だ。

そのことは、ベンチマーク結果を含めた数字でも裏付けられている。

過去を踏襲した「17」と構造を変えた「17 Pro」

まずデザインから見ていこう。

4つのモデルのうち、これまでのiPhoneとの変化がもっとも少ないのが「iPhone 17」だ。スタンダードなモデルであり、カラーこそ変更になっているが、カメラの位置などもこれまでと同様だ。

一方で、「iPhone 17 Pro」シリーズは背面の印象がガラリと変わった。カメラ部の出っ張りが横に広がり、全体を2分割にしたような形状になったわけだ。

このでっぱった部分の大きさは、サイズの大きな「iPhone 17 Pro Max」でも「iPhone 17 Pro」でも、左右の幅は若干異なるものの、上下の幅はあまり変わらない。

筆者は日常的に「iPhone 16 Pro Max」を使っているが、デザインこそ変更になったものの、厚みに関してはiPhone 17 Pro Maxも大差ない。

iPhone 17 Proシリーズについては、アップルのマークが「ボディの中央」ではなく、出っ張りよりも下、「ガラス部の真ん中」に移動している。これは、非接触充電の仕組みである「MagSafe」の位置が下にずれたことによるもので、MagSafeのリングの中央=アップルのマーク、というルールからくるものだ。

なお、iPhone 17 Proシリーズの上部には樹脂部分がある。これは「アメリカ版ではミリ波のアンテナがある」ところ。残念ながら日本版ではミリ波に対応していないが、ボディ製造がeSIM搭載版すべてで共通化されている関係上、ミリ波のない日本語版にも樹脂部が搭載されている。

薄型特化のiPhone Air

そして、もう1つの新機種が「iPhone Air」だ。

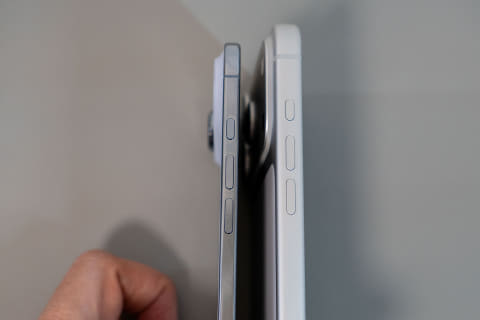

こちらは「最薄部5.64mm」という形状が最大の特徴だ。以下は、iPhone 16 Pro Maxや他の新機種と厚さを比較した写真だが、差ははっきりしている。

もっとも厚いのはカメラがある上部。ここはiPhone 17 Proシリーズ同様に横へ広がった土台型になっている。この部分は、カメラの出っ張りまで入れるとiPhone 16 Pro Maxに近い厚みになってくるが、それ以外の部分は多少薄い。

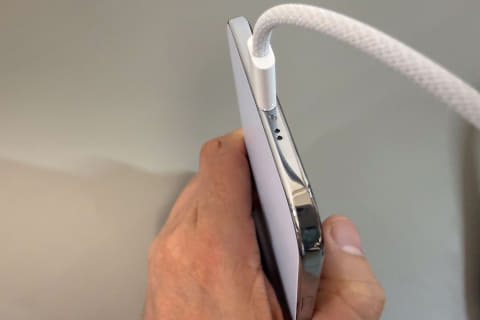

厚みはもはや、付属するUSB-Cケーブルとほぼ同じだ。ディスプレイ側に1mmほど余るが、とにかく、これ以上薄くするにはコネクター自体の搭載を止めるしかないのでは……と思える。

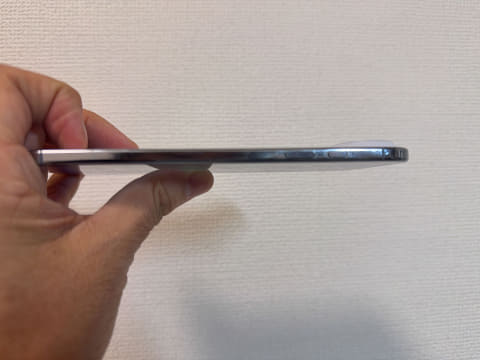

これだけ薄いと強度が気になるだろう。

アップルは自社内の堅牢性ラボ(Durability Lab)で試験を行なっており、「十分な堅牢性を持っている」と説明している。アップルとのブリーフィング内では、「最大60kgの力をかけてもテストしていて、その範囲では大丈夫」としていた。

テスト中、ちょっと怖かったのだが、両手で持って全力で曲げてみた。ざっくり、このレベルで20kgから30kgくらいである。

するとボディは一瞬ゆがんだように見えたが、手を離すと一瞬で元に戻った。

意図的に力をかけることは、みなさんには一切推奨しない。

しかし、アップルが「十分な堅牢性を担保している」というのは間違いなさそうだし、「薄いから曲がってしまいそう」と考えるのは間違いだ、ということはわかるのではないだろうか。少なくとも、日常的な利用の中で、強度に関する不安を感じることはないだろう。

iPhone Airは、磨き込んだチタン合金のフレームを採用している。これは堅牢性を重視したもの。その効果はもうお分かりだろう。

バッテリーと発熱のためにデザイン変更

これら製品のデザイン変更はどういう意味を持つのか?

それは、スマホ利用者の多くが持つ不満である「発熱の大きさ」「バッテリー動作時間の短さ」を解消するため、と言っていい。

処理しなければいけない情報の量が増えた結果、現在のスマホはSoCやモデムチップへの負担が上がり、消費電力が増えた。だからその分動作時間が短くなりやすいし、発熱も多くなる。

これに対処するにはいくつかの方法がある。

1つは、SoCなどの性能・効率を上げて消費電力を減らすこと。同時に発熱も下がる。

2つ目は、搭載するバッテリー容量を増やすこと。現実問題としてはこれが最も採用しやすく、効率も高い。

3つ目は、発熱源を手に触れるところからずらし、放熱性能自体も向上すること。要は、熱を感じにくい状況にしてしまえばいい、という発想だ。

今年の新iPhoneでは、この3つをそれぞれ採用している。全機種でSoCの効率を上げ、特にiPhone 17 ProシリーズとiPhone Airでは2つ目と3つ目の施策に力を入れている。

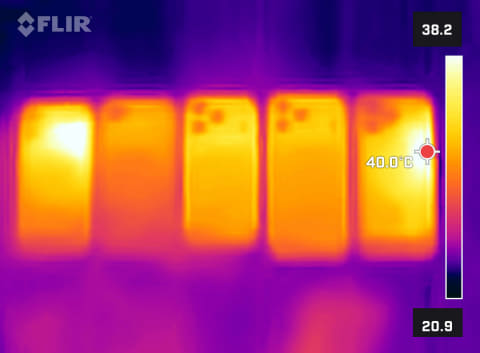

以下は、非常に動作の重い、大規模なゲームを動かした後での、温度分布を画像として撮影できる「FLIR One Gen3」を使って撮影した画像だ。白に近いところほど熱い。

iPhone 16 Pro Maxでは、持ったときに手に触れる部分から上下に強い熱が広がっているのに対し、新機種ではどれも触りづらい上部に集まっている。特にiPhone 17 Proシリーズ2機種は熱が全体に広がっており、iPhone Airは上部に集中している。

このため、実際に持ってみるとiPhone 17 Proは、熱が特定の場所に集まっていないため、「熱くなっていない」印象を受けた。iPhone Airも同様だ。

ちょっとしたテストで熱分布の変化がはっきりわかるほど、設計のあり方が変わっているのだ。

この辺の事情については、筆者による以下のコラムも併読いただきたい。

テストで性能を比較

では、性能は数値的にどう表れてくるのか?テストの結果を示そう。

4機種に加え、比較用にiPhone 16 Pro Maxを加えている。

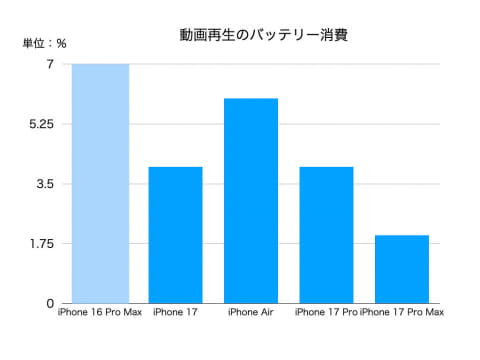

まずはバッテリー動作時間。

以下は、YouTubeアプリを使い、アップルがYouTubeに公開している発表会動画を3時間再生し続けた時のバッテリー消費量を示したものだ。バッテリーは100%充電済みの状態から、Wi-Fiで接続して通信を行った。ディスプレイ輝度はどれも「最高」にしている。

本来は「バッテリーが切れるまで」テストをしたいところだったが、作業スケジュールの関係で短時間になったことはご容赦いただきたい。また、結果はパーセンテージなので、「あとどのくらいそのデバイスを使えるか」を示したもの、と考えるといいだろう。

結果は想像以上に大きな差が出た。iPhone AirよりもiPhone 16 Pro Maxの方が動作時間は短くなり、iPhone 17とiPhone 17 Proは同じくらい。iPhone 17 Pro Maxはさらにグッと長くなる。

スペック表記の順で言えば、17 Pro Max(最大39時間)/17 Pro(最大33時間)/16 Pro Max(最大33時間)/iPhone 17(最大30時間)/Air(最大27時間)の順なのだが、少し違う結果になっている。どちらにしろ、「Pro Maxは動作時間で有利」「Airは意外とバッテリーが持つ」可能性が高いことがわかった。

iPhone Airには専用の「iPhone Air Battery」が周辺機器として用意されている。サイズの問題から他の製品にはつけられないが、Airの動作時間を長くするには有用である。

ただ個人的には、これだけちゃんとバッテリーが持つなら、無理に外部バッテリーをつける必要もなさそうに思う。薄さを活かすのがiPhone Airの良さだ。

そのためか、純正のアクセサリーとしても、厚みが増すケースだけでなく、落ちた時の衝撃をカバーする「バンパー」が用意されている。

ベンチマークで見る新iPhoneの特徴¥

性能はどうなっているだろうか?

iPhone 17は「A19」、他の3機種は「A19 Pro」を採用している。ただし、AirはGPUコアが5つで、Proシリーズは6つという違いがある。

メインメモリー量はスペックには記載がないものの、iPhone 17とiPhone Airは「8GB」、iPhone 17 Proシリーズは「12GB」となった。iPhone 16シリーズは全機種で「8GB」だった。Apple Intelligenceを動作させるためには8GBが必要だったと思われるが、今回から、Proシリーズのみさらに上に行った。

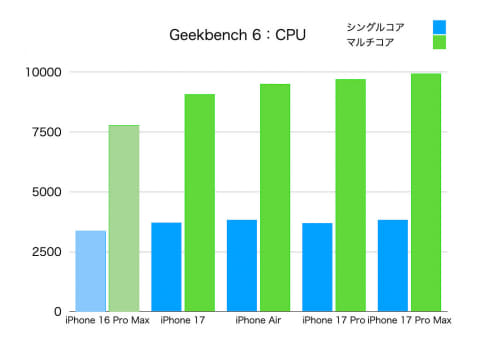

まずは「Geekbench 6」のCPUテストから。

どの機種も順当にマルチコア性能が上がった。とはいえ、シングルコア性能の向上は少なく、劇的な変化、とまでは言えない。

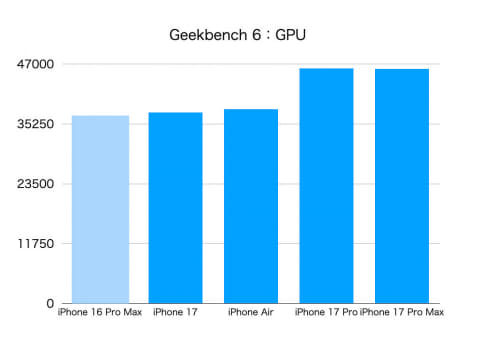

ではGPUはどうか?

こちらもまずはGeekbench 6の値から。

新GPUを搭載した結果か、やはり全体的に向上している。「昨年のProを全モデルが超える」のはインパクトが強い。

また、特に6コアGPUの17 Proシリーズは速い。

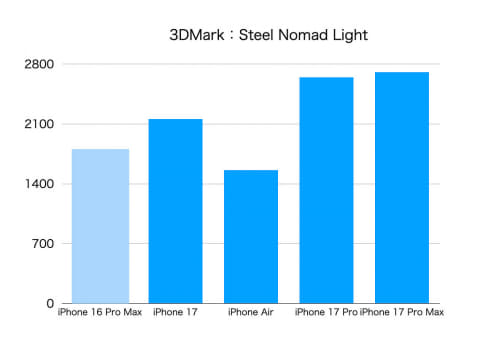

では、ゲームなどの実環境に近い「3DMark」ではどうか。テストにはStell Nomad Lightを使った。

こちらでもProは強い。

他方で、同じA19 Proを使っているiPhone Airは値が下がった。これは、放熱性能の限界によるスロットリングではないかと想定できる。iPhone 16 Proレベルだと考えれば、世の中のゲームの想定では「十分にハイエンドクラス」だが、それでも、「ゲームをガリガリ遊ぶなら17 Proシリーズで」と言えそうだ。

カメラは17 Proシリーズの「4倍・8倍」に注目

では、カメラはどうか。

以下がカメラの撮影サンプルである。

標準(広角)での撮影はどれも十分な性能を持っている。

他方、今回は望遠側も48メガピクセルのセンサーに統一されたため、その変化が大きい。

光学ズームについて、iPhone 16 Proシリーズでは、これまでは「0.5倍」「1倍」「2倍」「5倍」だった。デジタルズームで25倍まで対応できた。

これがiPhone 17 Proシリーズでは、「0.5倍」「1倍」「2倍」「4倍」「8倍」になる。デジタルズームは40倍までだ。

【編集部注】写真のHEIF形式データは、以下よりダウンロードできます

撮影サンプル元データ:SampleSource.zip(124.83MB)

このうち、2倍と8倍は「そういうレンズがあるわけではない」点に留意したい。48メガピクセルのセンサーの中央部を切り抜く「クロップズーム」により実現されている。ロスは小さいものの、あくまで擬似的なもの、と考えて欲しい。

従来は「2倍はクロップズーム、5倍は光学レンズ」だったものが、48メガピクセルのセンサー+4倍の光学レンズを搭載したことで、「2倍はクロップズーム、4倍は光学レンズ、8倍も4倍のクロップズーム」になったわけだ。

少々紛らわしい部分ではあるが、シンプルな倍率構成になり、使いやすくなったのは間違いない。いわゆるAIによる超解像を使わずに8倍まで望遠撮影できるのは、新しい魅力である。

一方で、iPhone Airには「超広角」がない点は留意しておきたい。望遠(拡大)はデジタル処理で色々誤魔化せるが、超広角は、その時でないと撮影できない。

より大きな変化は「フロントカメラ」周り

フロントカメラについては、画角の自由度が上がったのがポイントだ。正方形のイメージセンサーを採用、必要な領域を切り出して画像にするため、縦位置でも横位置でもいい。

AIが何人写っているかを確認して画角調整を行うため、「とにかくオンにしておけば全員を入れた自撮りがしやすい」のがポイントだ。

撮影してみると、思いの外簡単でいい。目線は常に「スマホの上端」に合わせておけばいいので、目線が来た自撮りをしやすい。

自撮りではリアカメラほど細かな調整をすることは少なく、「その場でのノリを活かす」ことが大切だ。だから、スマホの持ちかえなどを排除し、撮影自体をシンプルにするのはとても有用な変化だと思う。これが全機種にあるのは大切なことだ。

また、フロントカメラとリアカメラで同時に動画を撮影する「デュアルキャプチャ」も面白い。iPhone内で2つの動画を合成しつつ記録するので、位置などの再編集はできない。しかし、簡単かつ快適に撮影できるので、イベントなどを「自分のリアクションを含めて」動画化するには良い機能だ。

iPhone Airの「モノラルスピーカー」と「DP Alt出力非対応」に注意

AV的にみると、他の3モデルとiPhone Airでは異なる点が2つある。けっこう大きいことなので、ここも述べておきたい。

まず、iPhone Airは「モノラルスピーカー」であること。

iPhoneには上と下にそれぞれスピーカーがあり、横にすればステレオで聞けた。縦持ちの時にはモノラルではあるが、上下に音場を広げる役割をする。

一方、iPhone Airは下部にスピーカーを搭載せず、モノラル仕様だ。iPhoneは2016年以降、全機種でステレオスピーカー搭載だったので、久々にその伝統が崩れる。

音楽や動画をスピーカーで再生すると、Airではどうしても音に偏りが出る。縦持ちなら上に、横持ちなら左に、音場の形が偏ってしまうのだ。ヘッドフォンで聴くならどの機種でも同じように快適だが、本体スピーカーで聴く場合、ちょっと物足りない。

また、iPhone Airのみ、USBからのDisplayPort Altモードでの映像出力ができない。要は、XREAL Oneなどの「サングラス型ディスプレイ」や、PC用のディスプレイなどをつなぐことができない。

ここも気をつけておいて欲しい。

iPhone Airは薄さこそ非常に魅力的だが、バフォーマンスやAV的な機能でいうと割り切りがある、ちょっとクセの強い製品であることを理解しておきたい。

使い勝手を理詰め設計で改善。これもまたAIへの準備だ

最後にまとめだ。

今回のiPhoneは、ハードウェアとしての完成度がかなり高い。デザイン変更について議論が別れているのは事実だが、「なぜこうなるのか」という理由が明確だ。実際に触ると、意外なほど納得感がある。

iPhone 16 Pro Maxの利用者としては、発熱が減ってバッテリー動作時間が長くなる、という点で「買い」だと感じる。結局のところ、ここはスマホユーザーにとって優先度の高い要素であり、今後AI関連機能が強化されたとき、非常に重要な部分でもある。

年内には、AirPodsとApple Intelligenceを組み合わせて「ライブ翻訳」も可能になる。AirPods Pro 3は、ライブ翻訳には非常に向いたイヤフォンだ。

それ以外に際立ったAI機能のアップデートがなく、その点は特に、Pixelなどに見劣りする。しかし、スマホ利用者の大半にとっては「バッテリー動作時間の改良」や「自撮りの自由度拡大」の方が優先される部分があり、AIの本格的な出番は来年以降……ということになりそうだ。