小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1194回

DaVinci Resolveユーザーへ朗報!あのTourBox Elite Plusがフル対応してきた

2025年10月15日 08:00

クリエイティブコントローラとは

クリエイティブツールを扱う際には、右手はマウスなどのポインタ操作、左手はキーボードショートカットを組み合わせて効率を図るのが普通である。左利きの人は逆になるかもしれないが、一応ここでは右利きという前提でお話しさせていただく。

特に動画編集ということでは、かつては「編集機」というハードウェアが存在したことから、コンピュータ用にもこの編集機を模したコントローラが登場している。

主だったところでは、BlackMagic DesignのDaVinci Resolveには、専用のハードウェアコントローラが複数存在している。編集用としてはSpeed Editor、Replay Editor、Editor Keyboardがあり、カラーグレーディング用ではMicro Color Panel、Mini Panel、Advanced Panelがあり、オーディオコンソールとしてはFairlight Desktop Console、Fairlight Studio Consolesがあるといった具合だ。

DaVinci Resolveは複数のページで機能が分かれており、それぞれに対して別コントローラが必要になるわけだが、普通はそれぞれのプロが使うものなので、1人のユーザーが複数のコントローラを買って使うというケースはあまり考えられなかった。

だが昨今は1人のクリエイターがワークフローの全部をやってしまうというケースが増えてきたことで、1台でそこそこ機能がカバーできる汎用コントローラがあったらいいよね、という話になっていた。

TourBoxは、クリエイター向けのいわゆる左手コントローラのシリーズで、複数のノブやボタンにソフトウェア固有の機能を割り付けることによって、効率化を図ろうというツールである。

多くのクリエイティブツールに対応しており、これまでもAdobe Premiere Pro、FinalCut Pro、Avid Media Composerといった編集ツールのプリセットを持っていた。もちろんDaVinci Resolveも含まれている。

このプリセットを管理するソフトウェアをTourBoxコンソールと呼んでいるが、これが10月15日にバージョン5.10にアップデートし、DaVinci Resolveへの対応が大きく強化された。

今回はこれらの機能をテストするために、最新コントローラのTourBox Elite Plus(公式サイト価格43,967円)と、正式版直前の5.10βコンソールを事前にご提供いただいた。

ページ全部を1台でカバーするコントローラで、どれぐらい効率化できるだろうか。早速試してみよう。

小型多機能左手コントローラ

BlackMagic Designからリリースされているコントローラは、基本これだけあればそのページの操作はほぼ可能になるので、マウスやキーボードはほぼ使わなくても作業できるようになっている。基本的には、両手で使うコントローラだ。

一方でTourBoxは、「左手コントローラ」と謳われているように、右手はマウス操作で、従来キーボードショートカットに対応していた左手の操作を、このコントローラに置き換えていきましょうというタイプの製品である。したがってこのコントローラですべての操作をやろうというわけではない。

キーボードより優れているのは、ノブやスクロールといった回転コントローラが3つ用意されており、量的な調整や連続値の変更が可能になっているところだ。さらにこれらの回転コントローラは、押し込みながら回したり、別のボタンを押しながら回すことで別の機能を割り当てることができる。

TourBox Elite Plusは今年3月に発売が開始された最上位モデルで、Mac、WindowsおよびiPadに対応する。回転コントローラが3つ、ボタンが7つ、十字キーが1組という構成で、ボディが半透明になっている。

サイズは116×101×44mmとかなり小型だが、見た目より重さがあり、底面から電池を入れると400gを超える。これは簡単に位置がズレてしまわないよう、重りが入っているものと思われる。

接続はUSB-CとBluetoothだが、iPadには有線接続はできない。今回はM2Pro版MacBook Proに、USB接続でテストしている。

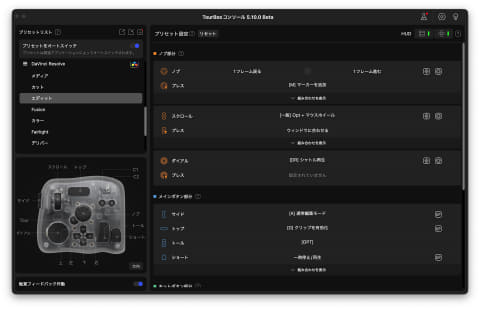

新バージョンとなるコンソールだが、これまではDaVinci Resolve全体で1つのプリセットしか持てず、各ページに対しても同じコントロールを提供するにとどまっていた。

新バージョンでは、各ページごとに別々のプリセットが用意され、しかもページを切り替えるとそれに連動してプリセットも切り替わるようになった。これに伴い、コントロールできる範囲も拡張されている。

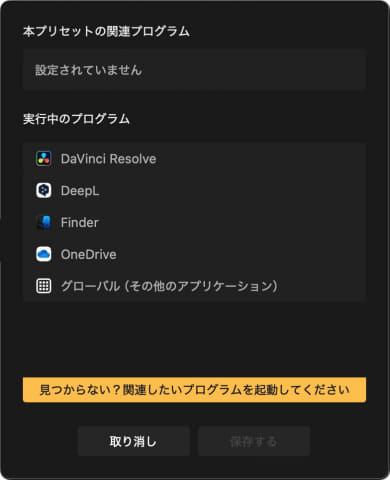

まず先に、一般的な話としてコンソールの構成から見ていこう。左上にあるプリセットリストにあるアプリケーションが、TourBoxでコントロールできるものになる。「プリセットをオートスイッチ」をONにしておくと、アプリが立ち上がったり、前面になった時点で自動的にそのアプリ専用プリセットに切り替わる。

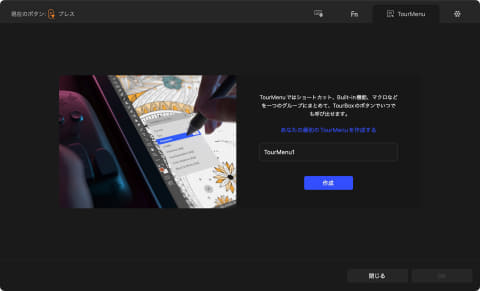

プリセットはメーカーから提供されているものもあるが、対応していないアプリ用は自分でプリセットを作ることもできる。またプリセットに特定のアプリを指定せず、グローバルを選んだ場合には、汎用コントローラとして動作する。例えばブラウザを使っているときにマウスホイールによるスクロールみたいな動作を代行させることが可能だ。

各プリセットの右側はボタン割り当てメニューとなっており、ボタンのアイコンを押すと、ショートカットやマウスクリック、各アプリのビルトイン動作、マクロが組める。またそれらをまとめて1つのボタンで動かすTourMenuに登録することもできる。

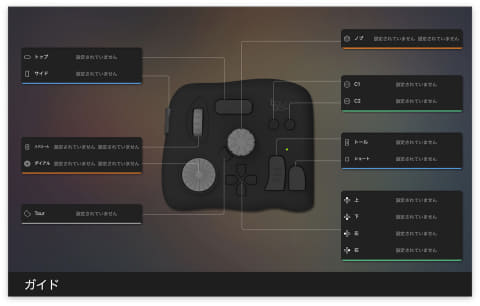

こうして多くの機能がボタンに割り当て可能なわけだが、ボタンにラベルがあるわけでもないので、何の機能を割り当てたのか忘れてしまうという問題がある。こうした難点をカバーするために、「HUD」という機能がある。

これは各ボタンに割り当てられた機能の名称を、半透明でオーバーラップ表示してくれる機能だ。表示が出るとアプリの機能が隠れてしまうが、マウスカーソルをその部分に持っていくと消えるようになっている。また一覧表の方は、画面の右端にくっつけると、画面外に隠すことができる。画面右にマウスをぶつけると、一時的に表示されるようになる。

DaVinci Resolveに特化した機能強化

では実際にDaVinci Resolveでどのような動作になるのか、試してみたい。

まずカットページでは、真ん中のノブに「シャトルプレビュー」という機能が割り当てられている。これはタイムラインを素早く操作する機能で、1クリックごとにゆっくり回せば約4フレームごとに、早く回せば早くシャトル再生になる。

編集コントローラとしてはジョグ・シャトルは基本的なものだが、これまでキーボードショートカットにはシャトルに相当する機能がなかった。これはDaVinci Resolve用ビルトイン機能として拡張されたものだ。ただしこれが機能するのはタイムラインのみで、素材クリップに対しては機能しない。

またダイヤルでは、回転角に応じて早回しのシャトル動作ができるようになった。等倍から64倍速まで可変できる。こちらは素材クリップに対しても機能するので、長尺のクリップから必要なシーンを探す際には便利だ。

ボタン類はよく見ると、機能がダブっている。例えばIN点OUT点の設定は、十字キーの左右でもできるし、サイドキーとトップキーにも割り当てられている。カットページはシンプルなカット編集ページと思われているが意外に機能があるので、足りない機能は自分でアサインするといいだろう。

エディットページのプリセットは、カットページと似ているが、ノブには1フレームずつの進む・戻る機能が割り当てられている。これはアップデート前のプリセットを継承しているようだ。使い慣れた人が多いことや、カットページよりも細かい編集をやるという前提があるからだろう。

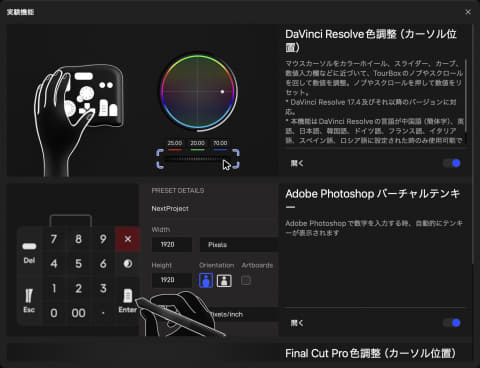

今回のアップデートの白眉は、カラーページへの対応だろう。こちらもプリセットだけ見ると他のページと機能が変わらないように見えるが、実はカラーホイールのところにマウスを持っていくと、スクロールでクロマ方向の増減、ノブで色位相の回転ができるようになっている。専用のコントローラではトラックボールで作業するところだが、それを縦横の回転に割り当てるところでカバーしている。なおスクロールやノブを押し込むと、リセットされる。

カラーホイール下の横のホイールも、マウスを持っていくとスクロールかノブで増減できるようになっている。こちらも押し込むとリセットされる。

他のコントロール、例えばガンマカーブも、変化点の追加はマウスクリックが必要だが、そのポイントの移動はスクロールとノブに割り当てられている。縦移動がスクロール、横移動がノブだ。これぐらいはマウスで操作した方が早い方な気がするが、微妙な調整はコントローラの方がやりやすい。

そのほかのパラメータ、例えばサイズ調整といった操作も同様で、数字のところをマウスオーバーすると、スクロールかノブで数値が変更できる。これはカラーページ側がマウスオーバーしたパラメータの制御をTourBox側に投げるという機能を持っているからだろう。カットページやエディットページの数値入力部分では、このような動作はしない。

これまでカラーグレーディングのコントローラは、トラックボールを3個も使うものが主力で、確かにそれなら3ポイントを切り替えなしでコントロールできるため、効率が良い。ただしカラー系のパネルは一番安いMicro Color Panelでも82,980円だ。クリエイターで、カラーグレーディングだけで元が取れる人はそれほど多くはないだろう。

一方TourBoxは、1ポイントずつしかいじれないが、スクロールとノブでマウス操作よりも繊細なコントロールができるというのは、メリットがある。また簡単にリセットできてやり直せるのも魅力だ。

カット・エディットページでパラメータ入力できるようにしてみる

上記でパラメータをTourBoxでコントロールできるのはカラーページのみ、と書いたが、この機能は結構便利なので、他のページでも何とかできないか考えてみた。例えばクロップ設定などは、微妙に1ドットずつの調整が必要だったりするところだが、現時点ではマウスドラッグによる可変しか対応していないので、細かい調整が難しい。

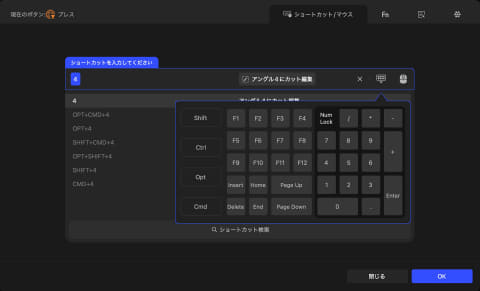

DaVinci Resolveのパラメータ入力欄は、ダブルクリックすると数値の直接入力を受け付けるようになる。その状態では、アローキーの上下で数値をアップダウンさせられる。

そこでTourBoxコンソールで、サイドボタン+スクロールにキーボードの上下アローキー、サイドボタン+ノブにキーボードの左右アローキーを割り当ててみた。パラメータをダブルクリックした状態でサイドボタン+ノブで変更したいケタを選び、サイドボタン+スクロールで数値の上限ができるようになった。

ただ数字1個ずつしか変わらないので、マウスのようにいっぺんに大きな値までジャンプできない。マウスで大まかなところまで進めておいて、細かい調整はTourBoxで行なう、という使い方になるだろう。

なおパラメータのリセットを何とか仕込めないかと探ってみたが、パラメータのリセットにショートカットキーが割り当てられないので、断念した。まあ数値欄となりの回転矢印をクリックするだけなので、そこはマウス操作でもそれほど負担はない。

総論

DaVinci ResolveとTourBoxの組み合わせは、専用コントローラをまだ使っていないライトユーザーには、いい選択肢になるだろう。マウス操作がダルいぐらい使い込んでいるなら、是非サブコントローラは欲しいところだ。

また1つで複数のページに対応できるので、例えば出先で編集なりグレーディングなりひと通りの作業がしたいという人は、とりあえずノートパソコンとTourBoxだけ持っていけばなんとかなるという心強さがある。

一応機能のプリセットはあるのだが、それにこだわらず、自分の好きなようにカスタムした方が、作業効率は上がるだろう。なんでもできるように設定することは可能だが、すべての操作をこれでやろうとすると左手だけで全操作を行なうことになってしまうので、それはそれで本末転倒である。あくまでも右手と左手のコンビネーションとしてどうあるべきかを考えて設定するのが、ポイントになるように思う。

すでにDaVinci Resolve専用コントローラはあるよ、という人も、それで足りない機能を足せるという使い方もある。TourBoxではXで定期的にDaVinci Resolve向けの設定Tips動画を公開しており、これも参考になるだろう。

💡Davinci Resolveでクリップをダイナミックトリムする方法

— TourBox Japan - コツ、ヒント、チュートリアル (@TourBoxJpTips)October 12, 2024

TourBox Consoleで:

トップ+ノブに「ダイナミックトリムモード」のマクロを設定

上ボタンに「編集モード」のマクロを設定

下ボタンにSを設定#TourBoxTricks#DavinciResolve#動画編集#TourBoxpic.twitter.com/cJOAvtz3lA

また汎用コントローラとしても使えるので、メールの定型文をボタン一発で入力するといったマクロ動作も可能だ。クリエイティブワーク以外にもいろんな使い方ができるので、もうマウス操作がダルいと感じている方は、是非試してみてほしい。