トピック

おかえりSTUDER。CD再生機のひとつの頂点「A730」をメンテした

2025年10月10日 08:00

1982年に市場投入されたコンパクトディスク(CD)は、今年43歳を迎えた。ストリーミング再生が主流となりつつある中、未だ根強く使われ続けているメディアであり、筆者もほぼ毎日CDをかけている。

この12cmの光ディスクを再生するために、これまで数多くのプレーヤーがこの世に送り出され、そして散っていった。

再生技術は日進月歩で進化し、最新のものが最も良い……。そんな時代が長く続き、'90年代から2000年代前半にかけて、CDプレーヤーは物理的にも技術的にも絶頂期を迎えた。その後はSACDやDVD-Audioが登場して散り、現在はネットワーク再生が主流となりつつある。

そして、この間の長い長い時の洗礼を受け、今なお輝き続けている伝説的なCD再生機(プレーヤー)が存在する。今回メンテに成功したSTUDERの「A730」も、そうした一台と言えよう。

CDプレーヤー「A730」とは

A730は1988年にスイスの業務用オーディオ機器メーカーであるSTUDER社と、CDのオリジネーターであるPHILIPS社が共同開発した、放送業務向けのCDプレーヤーだ。アナログライクと言われる音質が高く評価され、当時のハイエンドCDプレーヤーを代表するモデルだった。

なお、1993年には基本的なデザインはそのままに、回路や機能をリファインした「D730」が登場している。

もちろん、筆者にとっても夢のCDプレーヤー……を通り越して、空に浮かぶ伝説の城ラピュタのような存在。脳裏には焼き付いているものの、あまりに現実離れしていて、これまで全く接点のないものだった。

当然、音も聴いたことがなく、雑誌やインターネット上での評価を読み漁って知った気になり、「これはCDプレーヤーのひとつの頂点だ」と決めつけていた。

A730が眠っている

今回メンテをしたA730は、オーディオ仲間の友人が長らく所有している一台である。

その友人は、20年以上前に購入し、2回ほどショップにメンテを依頼して愛用していた。しかし、次第にディスクの読み取りに時間がかかるようになり、最後には全く読めなくなってしまったため、そのまま眠りにつかせていたそうだ。

A730は「壊れやすい」「修理代が高い」「キーパーツのピックアップはとうの昔に手に入らない」などなど、様々な言い伝えがある。

が、冷静に考えれば放送業務用のプレーヤーがそんな簡単に壊れていては放送事故になりかねないし、仮にそうであっても、ランニングチェンジで何かしらの対策がなされるはずだ。故障するにしても、傾向的なものがあるように思う。

ただ、CDプレーヤーの修理は非常に難しいケースが多く、特にピックアップが手に入らない機種は、ギブアップすることも少なくない。しかも、A730はいわゆる洋モノのオーディオ機器。使われている部品のほとんどは海外製だろう。日本で入手が難しい部品も多数あると思われる。

修理に成功するかは完全に未知数であるが、友人がA730を持っているということを知ってしまったら、もうその音を聴いてみたいという気持ちが抑えられるわけがない。会う度に「もう一度修理しましょう」と提案し続けたところ、「眠らせていても直るわけではないし、じゃあ君が直してみて!」ということで、A730の修理をすることになった。

メンテ開始!まずは現状を確認

早速引き取ってきたものの封を解き、本体を作業台に載せる。持ち上げてみるととても軽く、重量はわずか6kg程度しかない。

当時の国産プレーヤーは59,800円クラスでも10kgを超える製品が凌ぎを削っていた中、これは筆者の知るオーディオのセオリーから明らかに掛け離れたものだ。

正直なところ、「本当に巷で言われるようなスゴイ音が出てくるのか?」と思った。

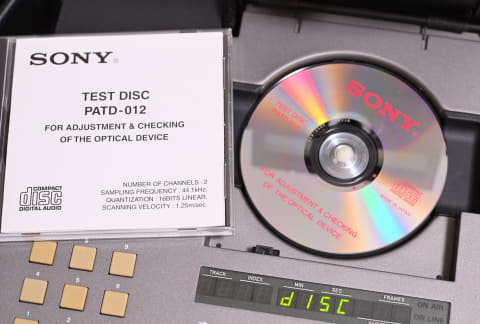

手始めに筆者の所有しているCDで最も読み込みが容易いテストディスクをセットすると、意外にもディスクの存在を認識して回転が始まった。

そして、キュルルン……キュルルン……というサーボ音を何度か発し、ディスク未検出状態(ディスプレイ上に“dISC”を表示)に戻る。このことから、スピンドルモーターとレーザー、そしてピックアップレンズそのものは生きていて、何らかの理由で読み取り信号からデータを復号できていないと考えられる。

次に、レーザー出力を測る。波長780nmで校正されたメーターをピックアップに当てると、メーターは0.15mWを指した。筆者の経験上やや低い出力レベルのような気もするが、光源であるレーザーダイオードは生きていることが分かった。

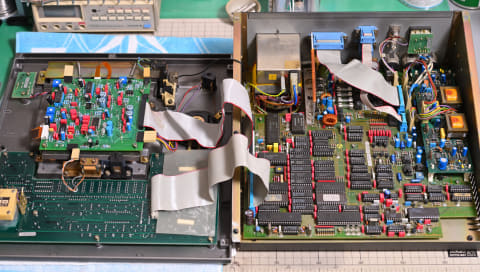

これで現状の状態は分かったので、分解して内部の状態を確認した。

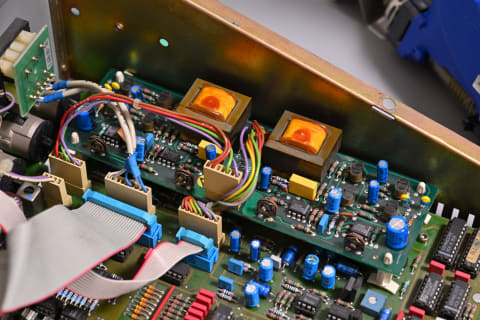

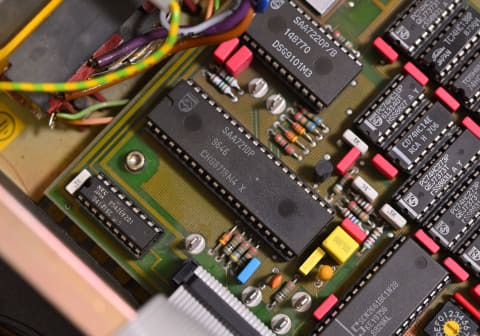

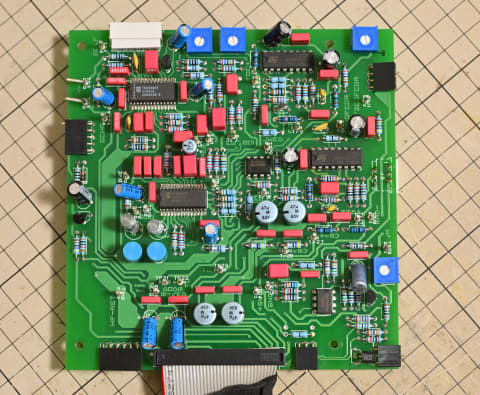

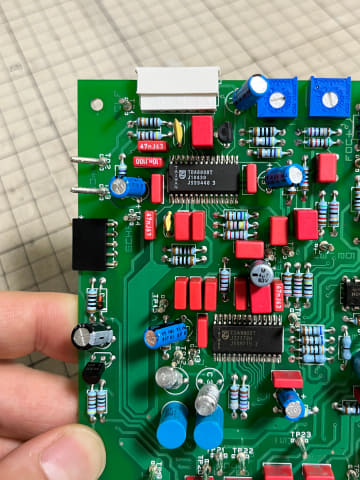

内部は非常にシンプルで、CDを読み取るメカ部分とその制御回路は天板にまとまって取り付けられ、フラットケーブルでメイン基板に繋がる。ボトムシャーシにはメイン基板1枚にほぼ全ての回路が集約され、バランス出力用の基板だけが二階建てのような形で搭載されている。

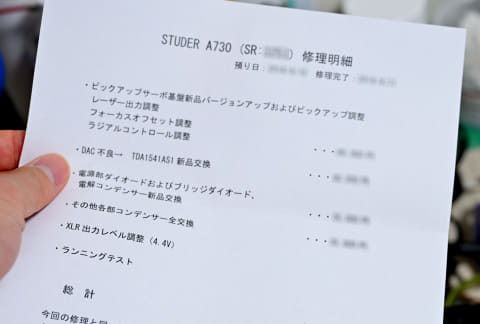

マウントされている部品を確認してみると、ほとんどの電解コンデンサは新品に替わっていた。液漏れを起こしやすい内蔵メモリー保持用のバッテリーはスーパーキャパシタに入れ替えられている。

スーパーキャパシタ周辺にある充電制御用の抵抗器やダイオードなどの脚が漏れた液で酸化しているのは、断線を誘発するので気になるポイントだ。

先人の知恵を参考に、ひたすら部品を交換する

A730はとても有名なプレーヤーであったので、ネット上を検索すると主不在となって10年以上更新が途絶えた個人ブログやWebサイト(ホームページ)が断片的に見つかった。

また、専門ショップでは現在でも修理を行なっていて、ありがたいことに交換部品がズラリと並べてある。まずは、そういったWebの情報を真似て、壊れる可能性がありそうな部品を交換してみることにした。

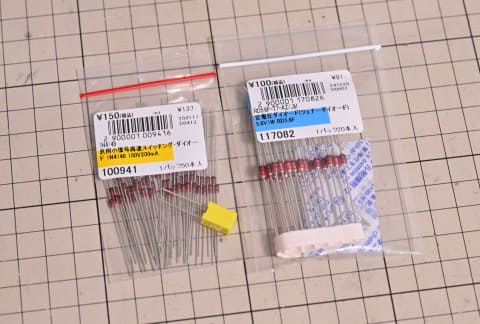

一発目はメモリー保持用のバッテリー付近と、発熱の多い電源部の部品である。

幸いなことに、過去のメンテで早い時期にバッテリーは外されていたと思われ、液漏れによるダメージはほぼキレイに取り除かれていた。部品そのものは、規格を調べると秋月電子で入手可能な汎用品で置き換えられることがわかったので、すぐさま買いに走って手に入れることができた。

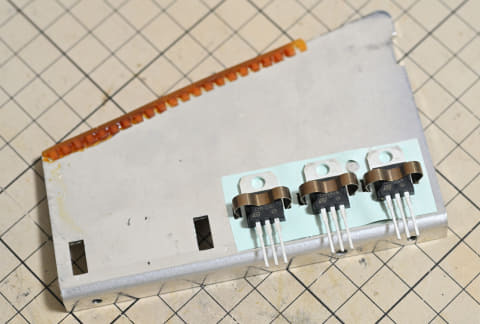

電源部は有名な可変3端子レギュレーターであるLM317とLM337を使ったオーソドックスなものだ。テスターで出力電圧を測っても異常は見られず、過去に交換された形跡も見当たらなかった。

部品交換後、基板を元に戻して電源を投入。ディスプレイが点灯したことにホっとし、テストディスクかけてみるも、状況は変わらない。まあそうだよなと思いながら、再び電源を落とした。

不具合箇所は一体どこ?

バッテリー付近と電源部が原因でないことは分かったので、もう一度原因を考えてみる。

ディスクを入れるとレーザーが発光し、ピックアップは動こうとしている。

ということは、読み取ったデータのデコードに失敗しており、デコーダーそのものの故障、もしくはデコーダーに不正なデータ(受光した信号)が入力されてデコードに失敗している可能性が考えられる。

ただ、これまで何台もCDプレーヤーを修理してきた経験上、デコーダーICが壊れていたことはない。

消去法的なやり方になるが、ピックアップの位置とフォーカスの制御、それから受光した信号をデコーダーに入力できるよう処理しているサーボ基板に問題があると考えられる。

まず目をつけたのは、サーボ基板に搭載されているパワーオペアンプだ。これはピックアップ位置とフォーカスを制御するコイルに電流を供給するもの。またまた個人的な経験に基づくものだが、パワーオペアンプは大電流を扱うという性質上発熱量が多く、古いCDプレーヤーの定番故障箇所である。

残念ながらパワーオペアンプはシロ。交換しても症状に変化はなく、ピックアップの駆動回路には異常のないことが分かった。

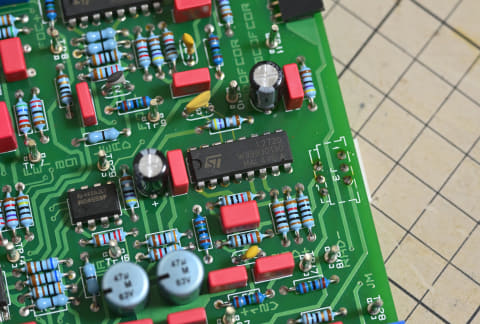

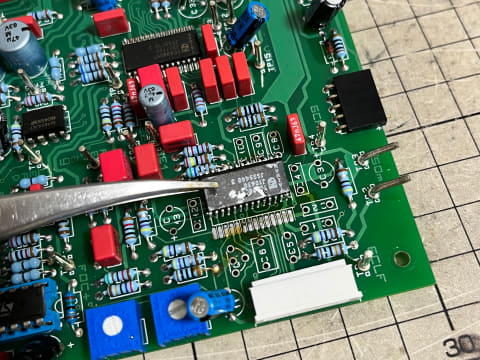

次は、レーザー出力やフォトダイオードが読み取った微弱な信号を増幅する信号処理ICである。これは表面実装型のICで、取り外し/取り付けがやや難しい。周辺の部品を外してから、はんだごてを2本使ってなんとか基板から引っぺがすことに成功した。

新しいICを慎重にはんだ付けして元に戻したが、これも残念ながら症状は変わらなかった。

サーボ基板にはもうひとつ、ピックアップの位置を制御するラジアルコントロールICが使われている。しかしピックアップ本体は横方向に動こうとしていることから、このICは壊れていないと思われる。

残る部品は電解コンデンサや抵抗などの受動部品だが、これらは外観上から判断して全て新品に変わっているので、壊れているとは考えにくい。

とすると、やはりピックアップ本体のレーザー出力低下や、レンズ貼り合わせ面や内面の劣化で、ピックアップを丸ごと交換しなければならない可能性が濃厚になってきた。

困った……。

禁断のレーザー出力調整を決行……すると

基板上で考えられることは全て行なったので、最後の最後までとっておいた手段であるレーザー出力の調整をすることにした。

これも完全に個人的な経験に基づくものだが、これまで修理してきたCDプレーヤーのピックアップ出力を測っていると、0.3mW程度まであれば、出力の許容範囲内であることが多かった。

ただ、読み取り性能の回復とレーザーダイオードの寿命はトレードオフの関係にあることと、うっかり出力を上げすぎるとレーザーダイオードそのものを破壊しかねないため、非常に危険な作業でもある。

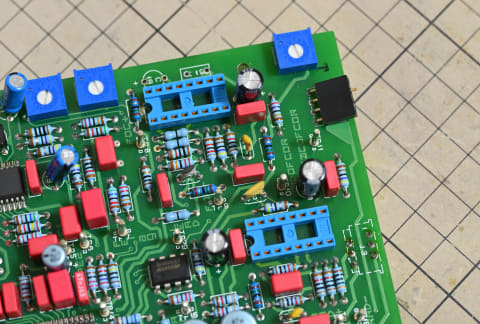

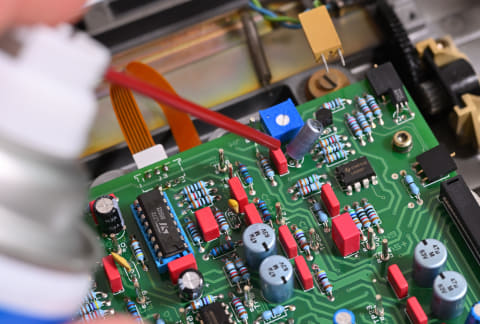

調整方法だが、A730の場合はサーボ基板に取り付けられた半固定抵抗器(VR)を回して調整する。ほんの少し動かしただけで急激に出力が変化することもあるので、レーザーパワーメーターで測りながら、慎重にVRを回す。

試しに0.2mWまでレーザー出力を上げてみると、CDを読み取っている時のサーボ音が少し変化した。更に細かく刻んで出力を上げる方向に調整すると、次第にサーボ音が静かになっていくことがわかった。

非常に危険な賭けだが、0.3mWまで出力を上げてみると、これまでの挙動から一変して「dISC」と表示されていたディスプレイが突然消灯。やっちまったか……!? と、焦ったが、よく観察するとCDは回り続けて、ポーズ状態のような動きをしている。

本機は放送用のCD再生機であるから、いわゆるSTOP状態というものがなく、ポーズ(スタンバイ)状態がデフォルトなのかもしれない。

思い切ってPLAYボタンを押下すると、「ON LINE」のインジケーターが灯り、残り再生時間のカウントダウンが始まる。これはもしや……再生しているのか!?

本機にはモニター用としてスピーカーが内蔵されている。ドキドキしながらそのボリュームを上げてみると、スピーカーからテストCDに収録されているメヌエットが、今までの苦労は何だったんだと思えるほど軽やかに流れ始めた――

翌朝のテストでまた読み取り不良

CDの再生に成功した翌日の朝、起きてすぐにA730の電源を入れた。しかし、昨日の夜に再生したのは幻だったのか? また元の状態に戻ってしまった。

ひとまず落ち着くため、朝食など朝のルーティンを済ませること約30分。再びCDをダメ元でセットしてみると、今度はちゃんと読み込むではないか!

このプレーヤーは暖機運転が必要なのだろうか? そんなまさか、放送業務用機器の立ち上がりでそんなに時間を要するとは思えない。何かまだ不具合が残っているはずだ。

ただ、私の中ではさっぱり見当がつかず、このままでは埒が明かない。

そこで、修理が得意な友人に症状を話してみると「とりあえず読むようになったならラッキー。ポイントクーラーで怪しいところを冷やしてみたら?」とアドバイスをいただいた。

ポイントクーラーはヨドバシドットコムで簡単に入手することができた。

早速、セット暖機してCDを再生させながら要所に吹き付ける。すると、再生が中断してディスク未検出に落ちるエリアが2箇所見つかった。

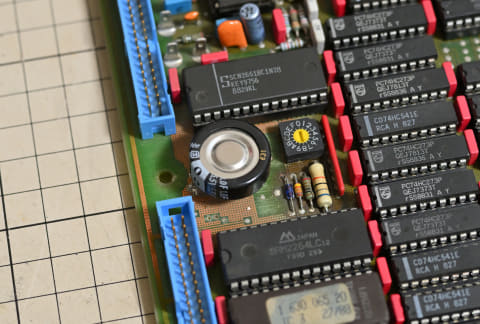

1箇所はPLL関係と思われる回路の電解コンデンサで、もうひとつはRFアンプの信号入力端子とGND間に挿入されている電解コンデンサだ。

どちらも前回のメンテで新品に交換されていて、外観上におかしな部分はない。PLL周りのコンデンサは、冷却によって容量やESRが変化したことによって、サーボがアンロックしたと考えると、問題のある部品はRFアンプ付近の電解コンデンサに絞られる。

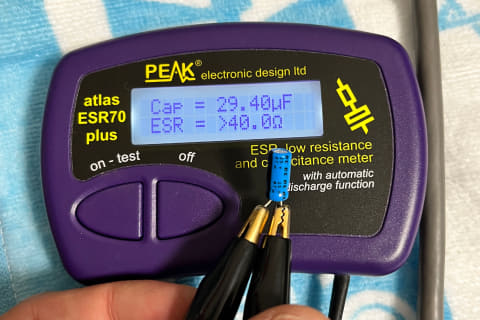

問題のコンデンサは、スペック上は47μF。電解コンデンサの容量表示はそれなりの誤差があり、±20%以上あれば不良の可能性が高い。ESRは大きくても2〜3Ω程度に収まる。

このコンデンサであってくれ……! と願いながら測定をすると、なんと容量、ESR共に、明らかに規格から外れていた。

コンデンサを交換した後、再び慎重に組み立ててセットの電源を入れ、ディスクをセット。この時点で既にセットは完全に冷えているものの、TOCを素早く読み込み、READYのインジケーターが点灯した。やった!

しかしこの部品、前回のメンテナンスで交換したものと思われ、正直なところ全く疑っていなかった。まさかこんなところに故障が潜んでいたとは……。まだまだ勉強が足りないことを痛感した。

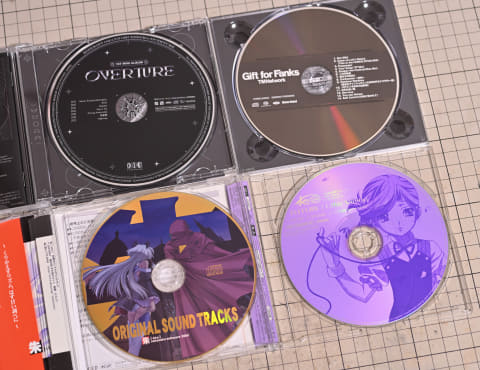

難関ディスクの読み込みは? 様々な盤でテストしてみる

CDプレーヤーの修理はこれで終わりではない。SACDのハイブリッド盤や、金反射層を採用したもの、コピーコントロール機能付きのディスク(規格外の光ディスク)など、いろいろな盤がかからなければ、プレーヤーとしての基本的な機能を満たしているとは言えない。

数にして5〜6枚ほどだろうか、個人的に意地悪するためにあると思っているディスクをセットしてみても、一瞬でTOCを読み込み、READYインジケーターが点灯。PLAYボタンを押せばすぐさま再生が始まった。

これは直ったな……。

昨日の夜、初めてディスクを再生した時を超えた高揚感が全身を駆け巡る。早くシステムに繋いで音を聴きたいという思いを抑えながら、レーザー出力や他の調整部分などを再度点検&調整し、再び元の状態に組み立てた。

いざ、お楽しみの試聴タイム!

ついにA730の試聴である。一発目は毎回聴いているAIRのサウンドトラックだ。

この軽量なプレーヤーから、どうしてこんなに図太い音が出るのか? まるで物量というものを無視したかのような、分厚くて芳醇な音に驚いた。中低域から中高域の絶妙な盛り上げが素晴らしく、演奏でも肉声でもシンセサイザーでも、とにかく何を聴いても気持ち良く響く。

シャープさやFレンジは現代のプレーヤーと比べて大人しいが、不足は感じない。冒頭にアナログライクな音質と言われていると記したが、それは良質なノーマルテープに少し深めのバイアスをかけて録った、テープの音に近いものだと思う。

盤を替えてみよう。これもまた聴き慣れたJames Newton Howard & Friendsをかける。

筆者はこのアルバムが世界で最もヤマハ「DX7」の音色を変えず捉えることに成功したものだと思っているが、その思いを全く裏切らない、きらびやかさ極まったDX7の音が滝のように降り注いでくる。

もちろん、ジェフ・ポカーロのドラムはスピーカーのコーン紙を直接叩いているかのごとく鋭い。生半可なプレーヤーではこの鋭さの再現が難しいが、本機は難なくこなしてくれた。

この他にも新旧様々な楽曲や広い音場感を求められるクラシックなども聴いてみたが、どれもテープに録ったような雰囲気を残しながら、デジタルの良さも兼ね備えた、スィートスポットに直球勝負といった音を全身に叩きつけられた。

目の前で歌っているようだとか、会場の雰囲気がその場に現れるといった類いの音ではないが、聴く者の心をギュッとグリップする力強さは、他のプレーヤーでは得難いものであると言えよう。

音作りの現場を知り尽くしたスチューダーと、CDという規格、そしてそれを具現化するためのキーコンポーネントのオリジネーターであるフィリップス。

その両社がタッグを組んで作り上げたCDプレーヤーは、まさにひとつの頂点であることに間違いないと思う。そして伝説にふさわしい音質とスタイリングを兼ね備えた、オーディオの名機であることを、今回のメンテで理解させられた。

あ〜〜、私も欲しい!!!!