小寺信良の週刊 Electric Zooma!

第1193回

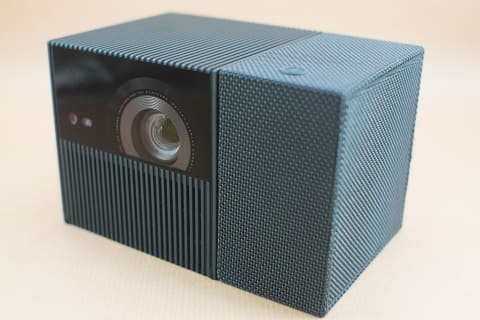

四角いボディを“ねじる”。モバイルプロジェクタに新風、TCL「PlayCube」

2025年10月8日 08:00

映画ファンなら1台は欲しいプロジェクタ

夜はテレビ番組ではなく、ストリーミングのコンテンツで楽しんでいる人は相当いらっしゃると思う。シネマっぽいコンテンツを楽しむのであれば、プロジェクタは欲しいところだ。

大型テレビは存在するだけで威圧感があり、部屋が狭く感じるが、プロジェクタであれば場所を取らずに大画面が実現できる。昨今は小型でバッテリー駆動もできるモデルが増えており、とりあえず設置場所はどうにでもなるというところまで来ている。

今回ご紹介するのは、バッテリー内蔵型のモバイルプロジェクタだ。個人的にはバッテリーを内蔵しているものはモバイルプロジェクタ、小型だが電源が必要なものはポータブルプロジェクタと呼んでいる。

TCL「PlayCube」は今年1月のCESでお披露目された製品だが、日本では先行してグリーンファンディングに登場した。四角いブロック状の筐体をねじって上下角を決めるという、ユニークなデザインで注目の製品だ。クラファン期間は10月19日までで、執筆時点ではまだ20% OFFのプランが残っている。

今回はこのTCL「PlayCube」をお借りして、実際に使用してみた。

プロジェクタには見えないデザイン

テレビに詳しい方は、TCLというメーカーのことはご存じだろう。日本国内でも低価格路線の4Kテレビを多数展開しているが、1990年代のブラウン管時代からテレビを製造している中国の老舗メーカーである。現在85インチ以上の大型テレビでは世界トップシェア、日本でも大型Mini LED液晶テレビを多数展開している。

日本向けに展開されているプロジェクタは3種類で、バッテリー内蔵の「C1」、バッテリー非搭載の「A1s」、そしてPシリーズとして今回の「PlayCube」が発表されている。

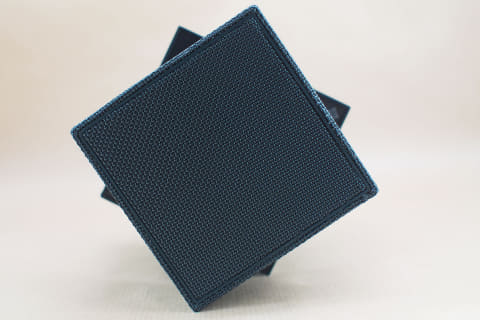

ボディは149.8×96.6×96.6mmの立方体で、重量は1.3kg。ここに66Whのバッテリーも内蔵されていると思えば、軽量と言えるだろう。

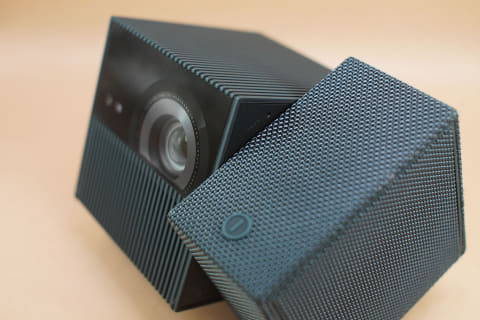

正面から見て左側2/3ぐらいが光学部、右側1/3ぐらいがバッテリーも含む電源部だろう。この境目のところで回転できるようになっている。光学部を上にねじると左右方向の水平が傾くのではないかと思われるかもしれないが、横から見れば完全に正方形で回転軸が真ん中にあるので、左右のキューブの角が脚部となって自立する格好になる。このため、水平はそのまま維持される。

これまでもJMGO「PicoFlix」のようにボディをねじって上下角を決めるプロジェクタはあったが、これは円筒形であった。四角いボディのままでねじるという発想は新しいが、ルービックキューブにヒントを得たのだという。なるほど言われてみれば確かにそう見える。

光学部の方は縦にスリットが入ったデザインで、側面吸気、背面排気となっている。

表示解像度は1080pで、光源はOsram製3色LED、特注の高精度ガラスレンズを採用し、輝度は750 ISOルーメンとなる。投影サイズは30~150インチで、ディスプレイは0.33インチ DMD DLP。色域は、124% REC.709の広色域で、特に赤と緑方向の特性がいいようだ。

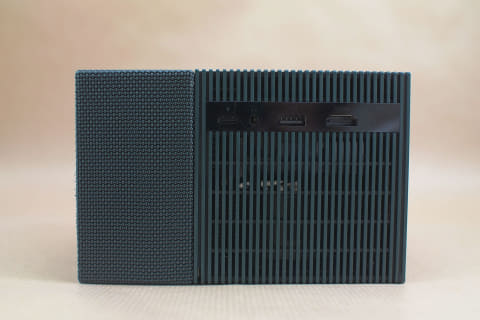

背面に入力端子があり、左からUSB-Cタイプの電源入力、ヘッドフォン端子、USB-A、HDMI入力となっている。なおHDMI入力は4Kに対応し、内部でダウンコンバートする。

左側の電源部はファブリック素材で覆われており、天面に電源ボタンがある。またスピーカーも上向きに配置されている。5Wのフルレンジモノラルだが、Dolby Digital Plus対応だ。

内蔵バッテリーは66Whで、最大約3時間の連続再生が可能。また30分の急速充電で約1時間使用できる。もちろん電源をつないだままでも使用できる。

底面には三脚穴もあるが、電源部の方が重いので、重心はそちら側に傾く。三脚設置の場合は、水平に注意が必要だ。

リモコンも見ておこう。Google TV対応リモコンとしては一般的なデザインだが、設定へのショートカットボタンがあるのはありがたい。またフォーカスやプロジェクタ設定へのショートカットボタンもあるので、設定変更はメニューを掘っていく必要がないのは楽だ。サービスボタンはYouTube、Netflix、Amazonプライムビデオの3つだ。

サイズ比で考えれば十分

では早速視聴してみよう。起動するとTCLのロゴとともにオリンピックのマークが出てくるが、TCLはIOCとのワールドワイド・オリンピックパートナーシップを2032年まで締結しているそうである。よって当面TCLの製品にはこのロゴが表示されるのだろう。

アカウントの設定はGoogle TVなので、すでにGoogleアカウントがあればスマホのGoogle Homeアプリと連携して済ませられる。Wi-Fiのパスワードや各種サービスのアカウント情報も一緒に転送されるので、リモコンを使ってポチポチ入力する必要はない。途中システムアップデートやアプリのインストールなどもあるので、ホーム画面が表示されるまで15分ぐらいかかる。

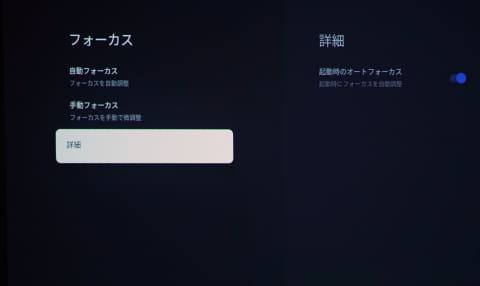

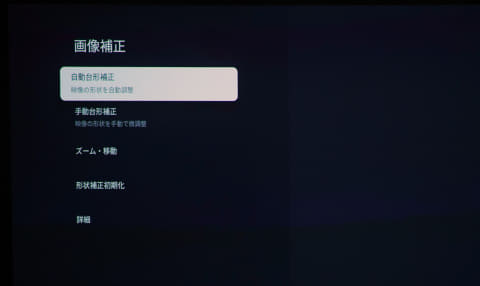

起動するとAFや台形補正が自動的に行なわれる。対スクリーンセンサーはかなり広範囲を見ているようで、投影範囲の中に少しでも障害物があるとフォーカスが合わなくなる。間に障害物がないよう設置すれば、毎回かなり高速に補正が行なわれる。

750 ISOルーメンは、小型プロジェクタの中ではかなり明るいほうだ。ISOはANSIに比べて低めの数字が出るので、ANSIであればだいたい900 ANSIルーメンぐらいになると思っていただければいいだろう。

今回はスクリーンから約2mの距離で投影しており、投影サイズは約80インチ程度だが、これぐらいの輝度があれば、昼間でも厚手のカーテンで遮光すれば、まずまず視聴には問題ない程度で投影できる。

動作音は26dBとされているが、それはバッテリー駆動の場合だ。電源を接続していると、内部バッテリーへの充電も兼ねるのか、「サー」というファン音がする。

今回はParamount+で配信中のスタートレック「ストレンジ・ニュー・ワールド」のシーズン3を視聴した。配信はHD/SDRなので、本機にはちょうどいい。コントラストも高く、大画面投影ながら解像度も上々である。

ただ台形補正が入ると、本来の解像度よりもコンテンツ面は狭くなるため、フルHDの解像度がでない。本来の解像度を楽しむには、台形補正に頼らず投影面に対して真正面から投影するといいだろう。

オーディオはモノラルなので広がりは期待できないが、通りのいい音なのでセリフの明瞭感は高い。ただ音量を上げすぎると若干うるさい感じになる。オーディオもしっかり楽しむのであれば、Bluetooth内蔵なのでワイヤレスイヤフォンをつないだり、サウンドバーをつないだりするべきだろう。

なお、背面のHDMIはeARCには対応しないので、ここにサウンドバーをつなぐことはできない。

投影角度は、元々若干上向きに投影されるように光軸が設計されているので、テーブルの上などに置いて投影する場合は、調整の必要はない。上向きに角度調整する場合はひねるのに若干力がいるが、一度角度を固定してしまえば自重でズレるようなことはない。

ただひねった状態だと、2本の線で接地しているだけなので、位置が滑りやすい。重量も軽いので、ケーブルなどに引っ張られてテーブルから落とさないよう、注意したい。

投影角度は最大90度まで変更可能だ。90度でまたピタリと立方体になるので、天井に向けて投影する際も安定している。あるいは90度傾けた状態で正面に投影すれば、結果的にスピーカーが前面を向くので、自分の後ろから投影する場合は音も聞こえやすくなる。

HDRコンテンツも再生できるのか、試しにYouTubeにある4K/HDRのサンプルコンテンツを再生してみた。ダイナミックレンジ的にはまずまずなのだが、色味は124%とはいえREC.709準拠なので、飽和しているように見える。

多くのネットサービスは、再生装置の対応状況を見ながら解像度やHDR/SDRを自動で切り替えているので、一般のコンテンツの視聴には支障はないはずだ。

総論

中国製のプロジェクタは、フレーム補間技術であるMEMC(Motion Estimation Motion Compensation)がデフォルトでONになっているものが多い。これは24pなどのフレームレートを補間して60pなどに変換してしまうため、ヌルヌル動く絵になるが、これはせっかくのフィルムテイストを台無しにしてしまうので、お勧めできない。

このあたりが日本人の感覚とズレているところであるが、本機はMEMC自体を搭載していないので、最初から制作者の意図通りのフレーム表示で映像を楽しめる。機能的にはシンプルなので、あれこれ設定をいじる必要はない。初めてプロジェクタを買うという人でも、最初からフルパフォーマンスで見られる。

片手で持てるサイズと重量、バッテリーで3時間動き、輝度も十分あるTCL「PlayCube」は、HDプロジェクタの割には多少値が張るところが難点だが、もし4Kだったらこれだけの動作時間は実現できなかっただろう。その点では、解像度は見送って他の部分のスペック強化に全振りした製品だと言える。

デザイン性も高く、使っていない時はプロジェクタには見えない。本棚などに収納してもカッコいいだろう。