トピック

バランス接続? インピーダンス? イヤフォン/ヘッドフォン専門用語解説。知れば試聴が楽しくなる

2025年9月30日 08:00

イヤフォンやヘッドフォンを店頭で試すとき、必ず目に入るのが「スペック表」だ。しかし「周波数帯域:5Hz~40kHz」や「インピーダンス:32Ω」、あるいは「4.4mm対応」という記載を見ても、正直ピンとこない人も多いだろう。

この記事では、スペック表の意味を解説し、それを踏まえた試聴時のポイントなどを紹介する。また、より深く理解できるような知識をコラムとして付加した。

周波数帯域とは? 音の高さの範囲を表すスペック

周波数帯域という言葉の意味

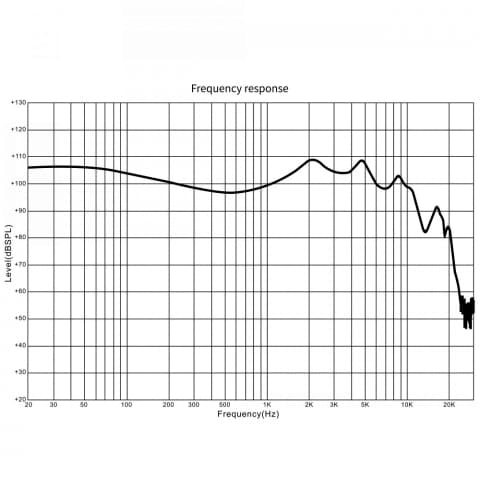

スペックシートには周波数帯域が「5Hz~40kHz」などと書かれている。これはそのイヤフォンが再生できる音の低さと高さの範囲を表すものだ。Hz(ヘルツ)は音が振動する回数のことで、5ヘルツであればかなりゆったりして低い音、40kヘルツ=40,000ヘルツならばかなり早く高い音となる。

音の一つの基準であるCD(コンパクトディスク)の音源の品質では、22kHzまでが記録されている上限であり、それ以上を記録できる音源をハイレゾと呼ぶ。40kHz以上再生可能なら日本オーディオ協会の「ハイレゾ対応」の条件をクリアできる。

周波数帯域の試聴ポイント

一般的には広いほど良く、目安は人が聴こえる範囲と言われる20Hzから20kHzをカバーすることだ。

低域が10Hzや5Hzと書いてあれば、かなり低音が出るイヤフォンである。単に景気良くベースがドンドン鳴るだけではなく、唸るような底の深い低音に注意しながら聴いていると良い。試す楽器としてはパイプオルガンやコントラバスの低い音などが良い。

高域が40kHzくらいであれば高域に強い特徴を持っていると考えて良い。高音域の余裕があるのでシンバルの煌めきがしっかりしているか、注意してみると良い。逆に高価なイヤフォンでも高音域が15kHzというものもあるが、これはある意味「正直」あるいはプロ用途らしく「シビア」に申告していると考えるべきだろう。

ただしほとんどの楽器と声の音域は中音域にある。中音域はスペック表にはないため、試聴してヴォーカルの聴こえ方・声質を確認してみると良い。また低音が出るイヤフォンは時として中域にかぶってヴォーカルを下げてしまうことがあるので、低音が大きいと感じたらヴォーカルの聴こえ方もチェックすると良いだろう。

インピーダンスとは? : 音量の取りやすさの目安になるスペック

インピーダンスという言葉の意味

インピーダンスは電気の流れにくさ(抵抗)を示す数値で、単位はΩ(オーム)である。数値が低いほど抵抗が小さく(電気が流れやすく)、高いほど抵抗が大きく(流れにくく)なる。

もし感度または能率という項目が併記されてあればそれも注目しておきたい(感度と能率は同じ意味)。インピーダンスと組み合わせて鳴らしやすさの目安となる項目だ。感度の単位はdB(デジベル)である。感度が高ければ大きい音が出る。

試聴ポイント

イヤフォンの場合はインピーダンスが16〜32Ωなら一般的な範囲なので、スマホの直差しでも音量は取れる。50Ωや100Ωを超えると少し難物と考えてアンプやDAPを用意すると良い。ヘッドフォンの場合には300Ωや600Ωといったものがあるので、この場合には基本的にはアンプの使用を検討したい。

感度については目安として105dB前後で普通であり特に問題はない。90dB以下だと音量を稼ぐのにパワーが必要だろう。スマホ直挿しで音量が取りにくいとか、低音が薄いと感じたら鳴らしにくいサインが出ている。

また聴くジャンルによっても変化する。クラシックや古楽の場合には音質を高めるためにあえて音量を下げて録音した音源があり、この場合は要注意だ。またポップスやロックでは逆に音圧を上げて録音するものが多いので、音量はほとんど問題になりにくい。

“鳴らしにくい”とはどういうこと?

よく「鳴らしにくい」という言葉がオーディオ界隈では出てくるが、これは単に音が小さいというよりも、音が薄いとか、迫力が出ない、力強さが伝わらないといった物足りない音の状態だ。この場合でも音量自体は十分なことがある。これではせっかくのイヤフォンの性能を引き出しているとは言い難い。

つまり音量が取れることと、本当に音楽を生き生きとして楽しむということには違いがある。そのためにはDAPやアンプといった機材があった方が良い。試聴していて、音量は十分にあるがなにかもの足りないと感じるようになったら、それはDAPやアンプを使う良いきっかけとなるだろう。

4.4mmや3.5mmとは? : 再生機器との接続方法に関する規格

4.4mmや3.5mmという言葉の意味

4.4mmや3.5mmとはイヤフォンをスマホやアンプに接続するための端子の規格のことだ。

従来は3.5mmという端子が広く使われていたが、4.4mmは最近使われるようになった規格で、より電気的な特性も良く、バランス接続に対応している。他にも2.5mmというAstell & KernのDAPが主に使っていた規格があるが、Astell & Kernにおいても最近では4.4mmが主流だ。

またヘッドフォンではより太い6.3mmという規格があり、これが「標準プラグ」と呼ばれることが多い。3.5mm端子はステレオミニ端子と呼ばれる。

試聴ポイント

3.5mmと4.4mmとの比較をする場合には、普通はアンバランス(バランスではないという意味)とバランスの比較という意味で使われることが多い。

試聴では3.5mm端子の付いたケーブルと4.4mm端子の付いたケーブルを比べて音の力強さや左右の分離などに注目してみると良いだろう。また通常は4.4mmの方が音が大きく聞こえるだろう。

ちなみに店頭でイヤフォンのケーブルを交換したい場合は破損やパーツ紛失の可能性もあるので、店員に一声かけてから行なうのが望ましい。

バランス接続とは?

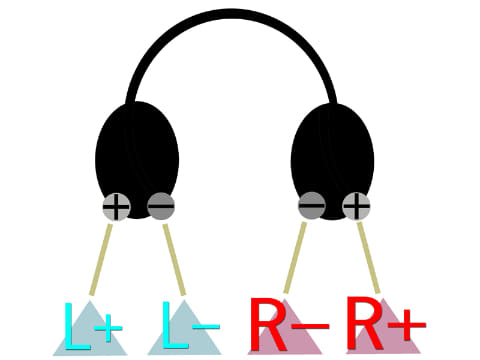

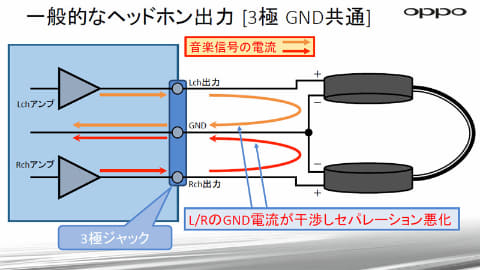

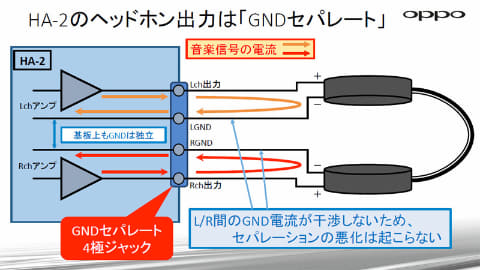

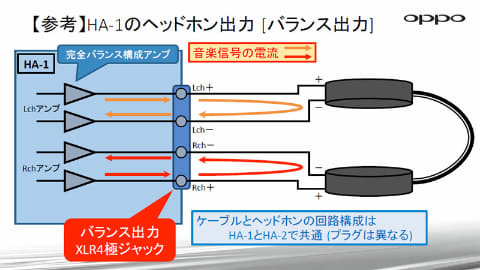

普通の3.5mm端子では左右の2つのチャンネル(2個)のアンプ回路を使用するが、4.4mmのバランス接続では左右二つずつの4個の独立したアンプ回路を使うので、より高い性能を発揮できる。つまり4本の信号線が必要となり、これをバランス接続方式やバランス駆動方式と呼ぶ。

バランスという言葉は左右二つの線が同じ+信号と−信号で釣り合っている(バランスが取れている)という意味だ。これに対して3.5mmでは左右の信号線と、電位が異なるグランド線の3本で接続されるので、アンバランスまたはシングルエンド方式と呼ぶ。

なお、アンプが4個ではなく、2個でバランス接続をする場合もある。この場合は、左右チャンネルのグランドを、1本のケーブルにまとめてアンプに戻さず、グランドを分離した「グランド分離接続」と呼べる状態だが、これもバランス接続と呼ばれている。このあたりは複雑なので、詳しく知りたい人は、古い記事だが以下のリンクを読んでいただきたい。

なお、標準ケーブルは3.5mmであることが多いので、バランス接続方式に対応するために普通はケーブルごと4.4mm端子に交換する。しかし最近では端子だけ交換できるタイプも増えている。

2ピンやMMCXとは? : イヤフォンとケーブルの接続方法に関する規格

2ピンやMMCXという言葉の意味

これはイヤフォンを買った時についていたイヤフォンケーブルとイヤフォン本体を接続する規格のことだ。これがあっていれば市販のケーブルと交換する「リケーブル」を行なうことができる。

2ピン方式は昔から広く使われてきたので対応範囲が広いが、あまり厳密な規格ではないので2ピン同士でも使えないこともある。また品質のばらつきが多い。他には最近では標準的に使われるMMCX端子、さらに新しく優れているが対応機種が少ないPentaconn Ear端子などがある。

エントリーモデルなどそもそもケーブル交換ができない場合には、リケーブル不可もしくは固定式などと書かれている。

試聴のポイント

この端子が異なること自体での音質の差はほとんどないので、音質よりは、つけ外しの簡単さ、確実さを確認する。この時も店頭ならばまず店員に断った方が良い。

この端子を使ってリケーブルすれば音質も異なる。製品に付属する標準ケーブルは、銅を使用した少し温かみがあるものが多いので、交換するケーブルに銀メッキ・銀コートと書かれているケーブルを選ぶと、高音が少しキラキラとした華やかな傾向を楽しめる。

リケーブルとはなんだろう

リケーブルとは簡単にいうと、イヤフォンに元からついていたケーブルを市販の別のケーブルに交換することである。リケーブルすることで、断線した時の交換ができたり、より音質のハイグレードなケーブルに変えたりして、イヤフォンを自分でグレードアップできる。

ちなみに「リケーブル」は動詞として「リケーブルする」というように使う。交換するケーブル自体のことは「リケーブル」ではなく「交換用ケーブル」と呼び、元々ついているケーブルは「標準ケーブル」と呼ぶ。

ドライバー形式とは? : イヤフォンの音を出す心臓部の種類のこと

ドライバー形式という言葉の意味

ドライバーとはイヤフォンの音を出す中核となるパーツのことだ。これについては詳しくは本誌で別の連載記事を書いてあるのでそちらを参照してほしい。

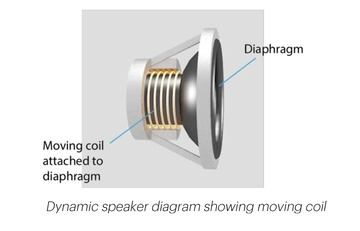

簡潔に触れると、ダイナミック型は迫力ある低音が得意で、BA型は繊細でクリアな中高音が得意だ。ハイブリッド型は上記2つの良いところを組み合わせたタイプである。自分の音の好みで選ぶと良いだろう。

最後に

まず大事なのはスペックの数字の大小よりも、自分がどういう音楽が好きなのか、それを楽しむのにどういうサウンドがほしいかということをイメージするということであり、それが趣味であるオーディオを楽しむということではないだろうか。

スペックは道しるべのようなものだ。迫力ある重低音が好きなのか、それとも透き通るような楽器の音が聴きたいのか。まずは、あなたが心地よいと感じるサウンドがターゲットとして決まれば、スペックはそこに至るまでの道しるべとなる。そしてイヤフォンを購入し、ケーブルを変え、アンプを購入するという風に、その道しるべはもしかすると底なし沼へ導いているのかもしれないのだが。

ともあれ、この記事があなたの望む最高のサウンドを見つけるための良きガイドになれば幸いである。