トピック

最高画質と快適さで選ぶなら「有機EL」。ブルーライト&フリッカーにも強いんです!

- 提供:

- LGディスプレイ

2025年10月22日 08:00

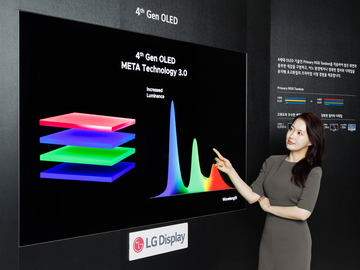

前回は、革新的進化を遂げたLGディスプレイの最新有機ELパネル「次世代RGB有機EL」(プライマリーRGBタンデム)の魅力を紹介した。

今回は、ブルーライトやフリッカーの問題など、これまであまり触れられていなかった有機ELの特徴をお伝えしよう。

青い色は眼の健康に影響? ディスプレイ方式によるブルーライトの違い

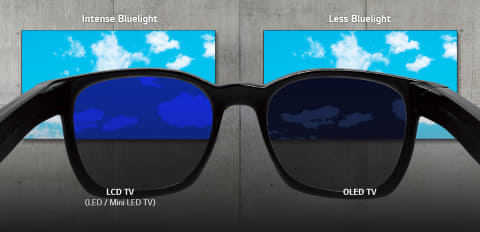

まず始めに、ディスプレイ方式によるブルーライトの違いについて。

ブルーライトはこれまで主に、パソコンのディスプレイだったり、スマホのディスプレイなどで注意喚起されることが多かった。

ブルーライトを簡単に説明すると、可視光線の中で網膜まで到達する強いエネルギーを持ち、長時間の照射によって、疲労や睡眠時間など人間の健康に影響を与える恐れがあると言われる“青い光”。詳しくは分からないとしても、きっと多くの方が一度は聞いたことのあるワードではないだろうか。

一部の製品(テレビやモニターなど)には、このブルーライトを低減する機能がある。俗に「ブルーライトカットモード」などと言われるものだ。

筆者も使ったことはあるが、確かに青の光の成分が減るものの、画面が黄色くなると感じた。仕事柄、色の正確さにはうるさいので、色が変わってしまうならば使いたくないのが本音。もちろん影響を受けやすい若年層は気をつけた方がよいが、筆者のような老年層は、気になる人だけブルーライト低減機能を意識すればいいと思っている。

だがこのブルーライトについて、筆者は少々勘違いをしていた。というのは、ブルーライトが人間の眼や健康に影響があるとされる話でポイントとなるのは、ブルーライトの波長なのだそうだ。

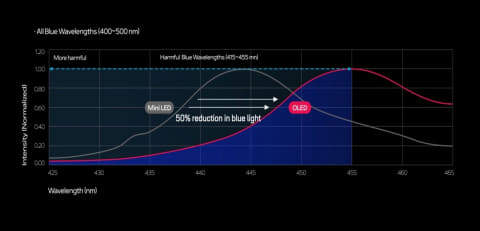

ブルーライトは主に380〜500ナノメートルの波長帯域を指す。なかでも有害な波長と定義されているのは、415~455ナノメートルの波長帯域。そこで、ディスプレイごとにブルーライトの波長の違いを調べてみたら、ミニLED液晶の波長は440ナノメートル、LGディスプレイの有機ELは455ナノメートル付近にピークがあることが分かった。

わずか15ナノメートルの違いと思ってしまうが、その放出量の差は倍。つまり、同じ青でも有害なブルーライトを多く含む青とそうでない青があり、LGディスプレイの有機ELは後者。つまりLGディスプレイの有機ELは、ブルーライト低減機能などがなくても、もともと有害なブルーライトが少ないことになる。

このブルーライトの話は、LGディスプレイとソウルにある国民大学が共同で行なった実験でも証明されている。

彼らの実験では、テレビパネルを使って「ブルーライトがどれほど睡眠パターンに影響を与えるか?」を検証。同一の視聴環境とコンテンツを用意し、成人男女40名に有機ELテレビと液晶テレビを夜間に2時間視聴してもらい、その後、睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌量を測定する……ということを2週間に渡って実施した。

その研究結果が下記の通り。ミニLED液晶テレビよりも、有機ELテレビの方がブルーライトの放出量、そしてメラトニン分泌への影響が少なく、睡眠に影響を与えないことが証明されたわけだ。

【ブルーライト放出量】

有機ELパネルは従来の液晶(LCD)パネルと比べて、ブルーライトの放出量が大幅に少ない(有機ELは36%、液晶は70~80%)

【メラトニン分泌への影響】

有機ELテレビ視聴後はメラトニン(睡眠を促すホルモン)の分泌量が8.1%増加した一方、液晶テレビ視聴後は2.7%減少

【睡眠パターンへの効果】

有機ELテレビは副交感神経(リラックス状態を促す神経)の活性化を通じて、健康的な睡眠パターンの維持に効果的

※研究結果を伝えたプレスリリース

生活にディスプレイが欠かせない現代人、それから子どもを持つ家庭などで、テレビを選ぶ際にもブルーライトの量の違いに目を向けるべきだろう。

ちらつきのない有機EL。液晶はちらつきで明るさを調整

次は、有機ELのあまり語られていない特徴である「フリッカーフリー」を見ていこう。

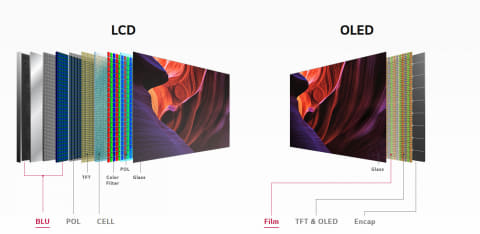

フリッカーとは“画面のちらつき”のことだ。じつは有機ELはこの画面のちらつきがなく、液晶テレビは原理上ちらつきが発生する仕組みになっている。

このことは有機ELと液晶の調光方式に起因している。

少し細かい話になるが、液晶はパルス幅変調(PWM)という方法で明るさを調整している。高階調の部分はバックライトの点灯時間を長く(常時ON)し、中階調や低階調の場合はON/OFFの回数を増やしたり、OFFの時間を長くすることで明るさを下げる。つまり目には見えない速度で点滅している。

一方の有機ELは“電流の量”で明るさを連続的に調整する。点灯から消灯まで、リニアに動き点滅することがない。

フリッカーは眼の疲労の原因とされている。もはや昔の話だが寿命がつきかけた蛍光灯がパチパチと点滅するような環境は誰でも不快だ。液晶のフリッカーは肉眼では見えにくく、そのスピードはもっとずっと速いが、これと同じことが液晶テレビでも起きていることは確か。疲れにくさという点では有機ELの調光方式に軍配が上がると言えるだろう。

“完璧な黒”とは単に画素が発光しないだけではない

ここからは、有機ELの“完璧な黒(Perfect Black)”の再現がなぜ重要なのか? について説明したい。

有機ELの特徴を軽くおさらいすると、有機ELパネルは自発光方式であり、4Kなら約800万もの画素(サブピクセルは約3,300万)がそれぞれ独立して発光する。逆に言えば、暗闇のような部分は発光しないので完璧な黒を再現できる。

一方の液晶は、LEDのようなバックライトを光源とするので、夜空に浮かぶ星を表示するためにはバックライトを点灯する必要があるが、星のない本来は暗闇の部分も光がぼんやりと漏れる。

現在液晶は、LEDが光るエリアを細分化するローカルディミングという技術で黒の再現性を高めてはいるが、市場に出ているミニLED液晶テレビの最大調光ゾーンは4万ほど(しかも4万を実現するには110型クラスの大画面が必要だ)。

この数字は有機ELの調光ゾーンである約3,300万と比べ、わずか825分の1に過ぎず、遠く及ばない。つまりミニLED液晶と有機ELの調光ゾーンの数を比較、議論することに、もはや意味はないと言える。

有機ELと液晶の違いは、誰もが見ても一目瞭然だ。取材時、黒画面の中を白く光る球が動くデモ映像を見たが、有機ELテレビは漆黒と球の輝きをしっかり描き分けているのに対し、あるミニLED液晶テレビは球の光が周辺に漏れてしまっている。

光漏れは他の色の再現性にも影響する。背景を黒ではなく赤色や青色のタイルを変えると、光漏れのせいで、背景のタイルが淡いピンクや淡い青色に変化してしまうのだ。つまり光漏れが発生してしまう現在の液晶バックライトの構造上、黒だけでなく他の色も正しく表現できないことになる。

有機ELの“完璧な黒”に関して、もう一つ重要なポイントがある。それはLGディスプレイの有機ELパネルが外光による映り込みや内部反射などを抑える特別な仕組みを設けていることだ。

なかでも次世代RGB有機ELは、先進の超低反射技術を採用することで外部からの光干渉の99%以上を遮断することに成功。世界的な認証機関であるUL Solutionsが、最大500ルクス(一般的な室内の明るさは200〜300ルクス)の明るい環境下でも、常に“完璧な黒”を再現できる性能を確認し「Perfect Black認証」を付与している。このPerfect Black認証を与えられているのはLGディスプレイの有機ELパネルだけだ。

“完璧な黒”と聞くと、まったく光らない黒の表現だけを連想しがちだが、それだけでなく、どのような環境下でも黒を正確に再現できるという意味も込められているのだ。

「有機EL=暗い」なんてもう古い! お昼×リビングでも全く問題なし

有機ELでよく言われる誤解についても触れたい。「有機ELテレビは暗い、液晶テレビは明るい」なんて話を聞いたことはないだろうか? 結論から先に伝えると、これはもう過去の話だ。

ご存じの通り、液晶テレビは液晶自ら光っているわけではない。液晶そのものは通す光を調節する“シャッター”に過ぎず、光を生み出しているのは後ろにあるLEDやミニLEDなどのバックライトだ。強力なバックライトを持ってきて、ガンガン焚きさえすれば、高輝度化は容易い。

一方の有機ELは、確かに10年くらい前の初期の有機ELテレビは、高輝度化が不十分だった。まるでプラズマテレビでも扱うかのように照明を暗めにした展示スペースが電気量販店にあったし、有機ELの高画質性能を訴求するにあたって映画館のように部屋を暗くして使うことを推奨していたりして、結果“画面が暗い”というイメージを定着させてしまったようにも思う。

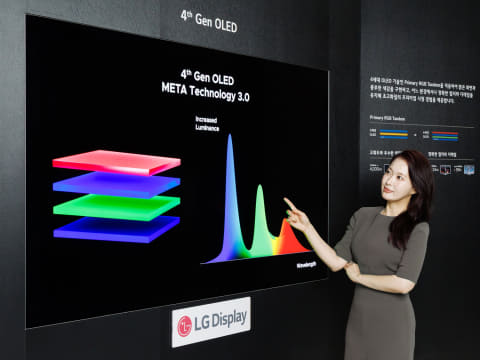

しかし、最新の次世代RGB有機ELはピーク輝度で4,000nit、全画面輝度でも400nitという高輝度化を実現した。ピーク輝度4,000nitという数字は少し前のマスタリングモニターに匹敵するスペックだし、全画面輝度400nitという数値も、以前の有機ELテレビとは比べ物にならないほどの明るさになっている。

また輝度には“知覚輝度”と呼ばれる概念も関わっていることを付け加えたい。

知覚輝度とは、テレビやディスプレイを使うユーザーが実際に認識する明るさを表す概念である。実は、人が実際に目で感じる明るさは、有機ELの場合大幅に高くなる。それは、液晶では決して表現できない有機ELの漆黒描写との対比によって、他の色がはるかに明るく感じるためだ。

とはいえ、液晶テレビはもっと高輝度化をすることができるのでは? そう思う人もいるだろう。

もちろん可能だとは思う。ただバックライトを焚けば焚くほど、その分消費電力も上がる。昨今の電気代高騰や2026年度基準の省エネ目標達成などを考えれば、液晶テレビの明るさは現実的には十分な輝度に達している。有機ELももうそのレベルになっており、実使用上は大きな差はないと考えていい。

明るい部屋でも暗い部屋でも、正確な映像を表示で次世代RGB有機EL

次世代RGB有機ELに関して先日、もう一つの認証が付与された。それがUL Solutionsによる「Perfect Color Consistency」だ。

この認証は、最大500ルクスの照明条件下で、色や明るさなど元のコンテンツを再現できる否かを検証したもので、次世代RGB有機ELは4K映像において、元の映像の95%以上を正確に再現することを確認したという。

これはおそらく、読者皆さんも体感することができるだろう。量販店で展示されている次世代RGB有機ELパネル搭載テレビ(LG「G5」、パナソニック「Z95B」、レグザ「X9900R」シリーズ)を是非チェックしていただきたい。

煌々と照らされた明るい環境にも関わらず、鮮明かつ鮮やかな色と漆黒の描写、クッキリと映る高いコントラストが味わえるはずだ。黒が浮いて見えたり、暗部に色が乗ることもない。

また明るい環境下での映り込みにも注目して欲しい。あなたがもし白いシャツを着ていたなら好都合。ほかのテレビに比べ、次世代RGB有機ELパネル搭載テレビは驚くほど映り込みが少ないことにも気が付いてもらえるだろう。明るい部屋でも暗い部屋でも、正確な映像を表示できるのが次世代RGB有機ELなのだ。

有機ELはまだまだ進化を続けている。

ミニLEDか、有機ELか。本質的な画質性能においてどちらが優れているのかは明白だろう。ディスプレイに高画質を求める人はもちろん、普通に見やすくてきれいなテレビを求める人に、ぜひ有機ELを選んでほしい。