トピック

ペア5万円台で“DALI沼”にハマる。最小でも中身は本気「KUPID」を聴く

- 提供:

- ディーアンドエムホールディングス

2025年9月26日 08:00

小さくて、手に届くDALIスピーカー

看板に偽りなし――それがDALIの新しいコンパクトスピーカー「KUPID」(クーピッド)を試した筆者の実感だ。

クラスを超えたトランジェントと有機的で暖かみのある質感を併せ持ち、DALIらしい造りの良さを5万円台という価格で実現した新世代の入門機。本稿では、そんなKUPIDの全貌を、発売に先駆けてチェックしたのでお伝えしていく。

DALIといえば、デンマークに本社を構えるスピーカー専業メーカーで、北欧の優れた木工技術に裏打ちされたインテリア性に富むルックス、美音と称されるその音楽性豊かなサウンドによって日本でもすっかりお馴染みのブランドだ。

そんなDALIが日本で先行発売するというブックシェルフスピーカー、KUPID。欧州同時発売ではない。世界に先駆けて日本で9月26日から発売される、まさにプレミア先行発売だ。価格もペアで57,200円とリーズナブルになっている。

大きさは、SMC磁気回路を搭載したエントリーモデル「OBERON 1」(82,500円)よりさらに小さく、終売となったSPEKTOR 1とほぼ同等。DALIのスピーカーでは最も小さいブックシェルフスピーカーだ。外形寸法は150×198×245mm(幅×奥行き×高さ)。質量は2.96kg。

川崎のディーアンドエムホールディングス本社で行なわれた発表会で持ち上げてみたが、このサイズと重さであれば、男性はもちろん、女性も難なく設置できるだろう。

ポップだが落ち着きもあるデザイン

26mmのソフトドーム・ツイーターと、130mmのペーパー&ウッドファイバーコーン・ドライバーを搭載したリアバスレフ型で、ターミナルはシングルだ。

カラーバリエーションは、DALIとしては珍しいビビットな色合い。ブラック・アッシュ、ダーク・ウォルナット、キャラメル・ホワイト、ゴールデン・イエロー、チリー・ブルーの5色。

最初、写真を見た筆者は、これ本当にDALIなの?と目を丸くしてしまった。ぱっと見、オシャレではあるが、とてもポップに見えたのだ。その後で実物を見ると、黄色や青色は写真よりもう少し落ち着いた色味だった。個人的には、実物の方が派手さが抑えられ、置くc部屋を著しく選ぶ事はなさそうだと感じた。また、落ち着いた色のウォルナットやブラックも揃っているから、選択には困らなそうだ。

今回は、筆者のデスクトップ環境にも合いそうなゴールデン・イエローをお借りした。

いかがだろうか。

色味はポップでも、DALIらしいエレガントさと空間に馴染むデザインが良い案配に融合して、違和感なく溶け込んでいるように見えないだろうか。

そんなキャビネットは、DALIの上位機でみられるような造りの良さも兼ね備えている。まず、背面にも底面にもどこにも繋ぎ目がない。ネジも見えない。これはエントリークラスのスピーカーでは珍しいことで、ユニットを支えるプレートやスピーカーターミナルを含め、非常に造りがしっかりしている。低コストゆえの粗さは微塵も感じない。

OBERON 1より剛性を高めた新設計のエンクロージャーは、バッフル板の厚みが18mm(OBERON 1は15mm)、四角型から回折現象を緩和するラウンド形状へと進化した。表面素材こそPVCだが、素材をあらかじめ貼った板ではなく、後巻きで作られている。これは強度にとっても有利にはたらくという。

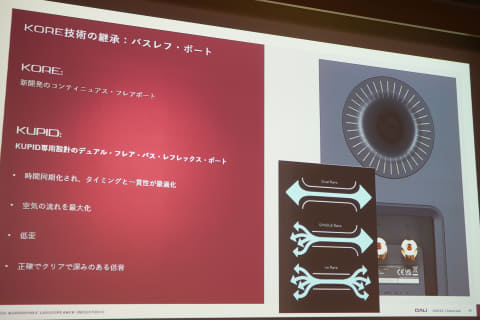

見た目にばかり気を取られてしまうが、中身もすごい。KUPIDは、OBERON 1の下位モデルではなく、サイズを小さくして、最上位機「KORE」のテクノロジーを搭載したプレミアムなコンパクトスピーカーと銘打っている。

「KORE」は、DALI伝統のソフトドームやウッドファイバー・コーンのような有機素材ながら、高速ドライバーを搭載。ウォームなサウンドでありながら、微細なディテール再現性と広大な空間表現力を両立する、オーディオサイエンスの矛盾をひとつに体現した超弩級フラグシップモデルだ。

2022年のKORE誕生から現在まで、ミドルハイエンドには「RUBIKORE」、ハイエンドには「EPIKORE」とKOREテクノロジーを採用したシリーズを展開してきたDALI。KUPIDは、開発とチューニングにCEOが直接かつ積極的に関わった特別なスピーカーとなっており、DALIの熱の入り方もいつも以上であることが伝わってくる。

低価格だが、抜かりのない内部

それでは、中身について詳しく解説していこう。

そもそもの話として、KUPIDは、シリーズ化の予定は発表されていない。昨今のDALI、というか多くのスピーカーブランドは、シリーズ化することで、主要部品を共有し開発・製造コストを抑えているのだが、KUPIDは本機のみの展開だ。大型ブックシェルフやタワー型は存在しない。コンパクト化に特化した専用パーツが搭載されている贅沢な設計なのだ。

ツイーターは、超軽量の26mmソフトドーム振動板。向こう側が透けて見えるほど、細くて軽い繊維で作られており、DALIのハウスメイドだ。

磁気回路は、OBERON 1がフェライトマグネットだったところ、より強力なネオジムマグネットをチョイス。KOREでは、機械的ロスを小さくするため磁性流体を不採用としていたが、KUPIDはとても柔らかい磁性流体を使った。一般的なソフトドームは3,000cp程度の粘性のところ、500cpの磁性流体を新規採用。極限まで損失を抑えてトランジェントを高める工夫であり、KOREらしいサウンドを低コストでも再現する執念を感じる。

そのツーターは、分散角度が広くなるよう形状設計されたフロントプレートに配置。低音/中音域ドライバーとのシームレスなクロスオーバー統合によって、自然な中音域再生を可能にした。

ウーファーは、DALIの特許であるSMC磁気回路は採用されていない。KOREではさらに低歪み化を果たした第2世代に進化したSMCを使っているが、当然ながらコストがかかる。KUPIDの価格を抑えるための判断だろう。

コーンは、KUPIDに最適なスフェリカル型(球型)のウッドファイバー・コーンを新規採用。この形状により、中高域が適度にロールオフするお陰で、ツイーターと鳴らす帯域が被りにくい。結果、ネットワーク回路がシンプルになり、音質の底上げに繋がっている。おわん型コーンの弱点である強度不足は、アルミカプラーによる補強でカバーした。

そのネットワーク回路は、OBERON 1を超えるグレードの部品を採用。具体的には電解コンデンサーからフィルムコンデンサーへのアップグレードが図られた。

バスレフポートは、KUPID専用設計のデュアル・フレア・バス・レフレックス・ポートを採用。朝顔型に広がる形状の開口部は、外側だけでなく内側も共通にすることで、タイミングと一貫性が最適化。空気の流れも最大化され、低歪みでクリアな深みのある低域が実現したという。

スピーカーターミナルは、プレートや端子部も含めて、価格を超えた造りを感じた。ケーブルも結線しやすいし、細部まで妥協を許さない開発姿勢を伺わせる。

この他の主な仕様は、再生周波数範囲63Hz~25kHz(±3dB)、感度83dB@1m for 2.83V、公称インピーダンス4Ωとなっている。

防音スタジオで実力をチェック

さて、ここからは試聴チェックだ。エントリークラスのスピーカーといえば、理想的なセッティングで聞かれることは少ないかもしれないが、まずは筆者のリファレンス環境でベースの力量を見ていこう。

6畳弱の筆者の防音スタジオには、普段はDALIの「RUBIKORE2」が置かれている。数年前はRUBICON2を使っていた。さらに遡れば、MENTOR2なども愛用していた筆者にとって、DALIの新製品チェックは否が応でも期待が高まる。

プリメインアンプはラックスマン「L-505uXII」、ネットワークトランスポートはスフォルツァート「DST-Lacerta」、USB-DACはiFi audio「NEO iDSD」、AVアンプはヤマハ「RX-A6A」という構成でKUPIDを鳴らす。価格帯的にアンバランスなのは承知の上だが、どこまでのサウンドを出せるのかチェックした。

ゴールデン・イエローは、防音スタジオに設置しても意外にマッチする。イエローの色味が、キツくないためだろう。環境によってはミスマッチもあるだろうが、白い壁紙や木製の家具などとも自然と調和しそうだ。フロントプレートがクリーム色ということもあって、穏やかな雰囲気が感じられる。ウーファーの色や質感は、普段のDALIのウッドファイバーよりも無骨さが薄まっていてオシャレだ。カラバリによって、プレートやウーファーのカラーも異なるのは気が利いている。

音楽の前にAVアンプからのプリアウトを使って鳴らしてみる。2chステレオで制作されたPS5のゲームサウンドを、AVアンプからのRCAプリ出力でプリメインアンプのL-505uXIIに送り、KUPIDを鳴らすというシステムだ。AVアンプ側は、ピュアダイレクトで設定した。

アクションとコマンドバトルが融合したJ-RPGの「界の軌跡」をプレイ。音声、BGM、SE(環境音、システム音、効果音)といった多くの音が入り乱れ、プレーヤーの操作に音が連動するゲームコンテンツだ。

KUPIDは、とにかく音がよく聴こえる、ゲームでも実用的なスピーカーだった。音楽とSE、台詞の分離はすこぶる良好。混濁感のない音場から個々の情報が自然と耳に入ってくる。周波数バランスは、数kHz近辺がやや明るめだが、あくまでさりげない程度で、雑味や刺激成分は皆無だ。全体的に癖が少なく、低域も無駄な強調が一切無い。

バトル中の効果音やセリフは、サイズに反してロー/ミッドの不足をあまり感じなかった。打撃音や爆発などの効果音も質量感が適度に味わえる。

SMC採用を見送った影響だろうか。中高域のクリアさは、SMCを使った上位機と比べて若干劣る。主にミッド~数kHzのハイに掛けて描写される、楽器や台詞の音像が少し曇っている印象はあった。ただ、日頃RUBIKOREやRUBICONの超低歪みな音に慣れていると、気になるという話で、価格を考えれば、解像感やトランジェントはかなりのレベル。初めてピュアオーディオスピーカーを買う人や、PCスピーカー、Bluetoothスピーカーからステップアップした人は、きっと驚くはずだ。

個別の音の描写力が高いお陰で、少し小さめのボリュームに設定したBGM、足音や雑踏などのSE、アクティブボイスといった一つ一つの音があまり集中しなくてもスーッと耳に入ってくる。

音楽と映像が両方主役といえば、ライブコンテンツ。「CHRONO CROSS 20th Anniversary Live Tour 2019 RADICAL DREAMERS」のBlu-rayを視聴する。国内の若手実力派ミュージシャンが共演するこのライブだけのスペシャルバンドは、実際に収録された公演にリアル参加した自分の記憶にも深く刻まれている。

CHRONO CROSS ~時の傷痕~から、通常バトル曲である死線まで再生。ローエンドはこのサイズなので、どうしても重心は高く、ベースやバスドラの迫力は物足りない。しかし、演奏のカッコよさは十分伝わる。

12人のミュージシャンが奏でる大所帯のため、サウンドステージがやや混雑する。音量を気持ちよく上げていくと飽和気味になる。パーカッションとかバイオリンとか、アコギなどはよく聴こえるが、なにぶん音数がとても多いので、このサイズのスピーカーなら無理もないと思う。

防音されてない部屋ではまずあり得ないような、爆音数歩手前で鳴らしても、キャビネットがビビってる感じはない。厚みを増したエンクロージャーと、剛性のある厚いPVCが効いているようだ。しかも、エントリークラスにありがちな、音量を上げると耳障りな音に変わる傾向もほとんどない。ともあれ、防音室で気持ちよく聴ける音量まで戻した。

ここで、AVアンプにモニターヘッドフォンの「T3-03」を挿して、ソース本来のバランスをチェックしてみた。ローエンドの深さや量感を除いて、おおむねソースに近いと感じる。DALIらしい、ほのかなオーガニックさを備えつつ、現代的な癖のない音色を楽しませてくれる製品のようだ。この癖の無さはドンピシャ筆者の好みだ。どんな音楽ジャンルのライブを見ても向き不向きはなさそう。

バトル曲の死線も、高いトランジェントと低歪みなローのお陰で、十分なスピード感と、リズムのキレを楽しめる。アウトロの荒ぶるドラムを堪能して拍手が起きると、見てるこっちも思わず歓声を上げてしまった。

ここで、ハッと我に返る。KUPIDは価格帯的にもこんなに大きな音量で鳴らすのは稀だろう。近所迷惑に配慮する音量でも聴いてみよう。防音室の扉を開けて、昼間ギリギリ壁ドンされないくらいの控えめの音量まで下げた。都合-15dBほどAVアンプのボリュームを絞っただろうか。

すると、ライブの迫力こそシュリンクされたが、個々の楽器の音がよく見えるようになったではないか。音場の混濁感も大幅に改善した。ドラムが特にクリアに聴こえる。パーカッションのディテールもよりクッキリと変わった。エントリークラスのスピーカーでは特に、小~中音量でも音楽のバランスが大きく崩れないことが求められる。優れたスピーカーは音量を絞っても音が死なないものだ。(鳴らすアンプにも依存するが)本機にはその資質がある。むしろ、小音量でも積極的に鳴らして、常に明瞭で音楽性の高いサウンドに浸ってほしい。

映像コンテンツではラスト。WOWOWオリジナルドラマの「TOKYO VICE Season2」。Blu-ray版から第2話を視聴。90年代末期の東京を舞台に日本初の外国人記者がアンダーグラウンドな暗黒世界と向き合うクライムサスペンス。本作は5.1chサラウンドで収録されていたため、AVアンプのピュアダイレクトで音場処理やEQは掛けずにチェックした。サラウンドは左右に1ペア。サブウーファーは1台の構成だ。センターは設置していない。

思わず、第2話を最後まで見てしまった。買ったきり最後まで視聴できておらず、初見だったのもある。しかし、出音がイマイチだったら、「ま、チェックだし……」と割り切って途中で停めていただろう。約5万円とは思えないほどの描写能力の高さには、驚くばかりだ。台詞の帯域は十分に鳴らせているし、SEや環境音も明瞭に伝えてくる。

海外制作の映画にありがちな、「日本人俳優の台詞が聞き取りにくい事象」は本作でも健在。どうやらMAの処理に違いがあるようなのだが、やむを得ず音量を上げると、そこまで爆音にしなくても内容が聞き取れた。これがテレビのスピーカーだったら、もっと大きな音量にしないと聞き取れないと推察出来る。トランジェントに優れ、数kHz近辺のわずかな演出、そして歪みの少なさによる刺激成分の無さが、聞き取りやすさに繋がっているのだろう。

KUPIDは、AVアンプとの組み合わせも強くお勧めだ。ストリーミング配信に対応した製品も珍しくないし、ネットワークにNASを設置すればダウンロード購入したハイレゾ音源だって楽しめる。

テレビのスピーカーからステップアップするなら、最初はフロントのみ、ゆくゆくはサブウーファーを追加して2.1chにするのも有意義だ。低域の補強も含めて、再生出来ない帯域をサブウーファーに任せれば、フロントの音に余裕が生まれて全帯域が改善する。

防音スタジオでは、音楽再生のチェックは軽めにする。Qobuzでホール録音のクラシックを再生してみると、バイオリンソロのハイトーンが耳に痛くないのが好印象。優しい音なのに、きちんとハイが上まで延びていて、頭打ち感がない。良好なトランジェントは、ホールの天井の高さ感まで伝えてくる。コントラバスの「ヴン……」と鳴らした後のホールトーンがリアルだ。音の立ち上がりや立ち下がりが俊敏で、演奏の強弱や緩急を豊かに再現している。しかも、それが管楽器の温もりのある音と共存しているのだから、DALIの高い技術に唸るばかりだ。

デスクトップオーディオで音楽を楽しむ

音量を十分に出せる環境で聴いた後は、デスクトップに移動してPCオーディオからニアフィールドリスニングを試してみることにした。

筆者のデスクはディスプレイ用に一段高くなった棚板がある。普段はJBLの「Control 1 PRO」を設置しており、パワーアンプはFX-AUDIO-「FX-1001Jx2」、USB-DAC兼プリアンプはSOUND WARRIOR「SWD-DA15」を使用中だ。

既設のスピーカーを移動して、KUPIDを設置。奥行き的に、リアバスレフ型のスピーカーを設置するには適当とはいえないが、内振りにして壁との距離を稼いだ。実際、試聴距離は耳からスピーカーまで70cm程度。それほど音量は上げないので、低音のブーミーさは気にならなかった。

まず音声コンテンツから聴いた。YouTubeで配信中のWEBラジオ。これはいけない。パーソナリティの声が良すぎて、何度も聴いてしまいそう。いつもラジオはiPad Proで聴いている筆者だが、こんなによかったらパソコン逐一立ち上げて、リビングをいい声で満たしたい。

続いて、ABEMAで今季放送中のアニメ「薫る花は凜と咲く」。声のディテールがしっかり主張してくるのは、アタックと余韻を正確に鳴らせているからだろう。劇伴、SEや環境音、ダイヤログ、それぞれが高度に分離して、聞き分けが容易だ。見た目よりも低音は出ていると感じる。出し過ぎではなく、上品な程よい低域だ。

凛太郎の低音ボイスは、小型スピーカーと思えないほど色っぽくてヤバい。ボリュームを絞っても、劇伴や台詞の繊細なニュアンスもスーッと身体に染み入っていく。適度に音量を上げてもいいし、夜間を想定した音量でも十分に聴かせる。

さて、音楽を聴こう。Audirvāna Studioでローカルのハイレゾを聴く。

『葬送のフリーレン』Original Soundtrackより「A Well-Earned Celebration」。奥行きが期待以上に深い。セッティング的には、後ろの壁までパッツンパッツンなのに悪くない。スピーカーの前にも後ろにもちゃんと音が見える。

「Magical Defense Training」など、深く沈み込む低音の雰囲気が味わえた。海外レコーディングを行なったというスコアリングスタジオの天井の高さや響く低音楽器の厚みと質量も感じられる。

名曲「Zoltraak」。パーカッションがこれまでデスクトップで聴いたことのない解像感だ。コーラスも緻密で耳をくすぐる。弦楽は、やはり優しい音だ。ただ、あまり音量は上げすぎない方がいいと思う。前述のとおり、音量を上げすぎると音場が飽和する傾向にあるからだ。とはいえ、近所迷惑も考えると飽和するほど音量を上げる機会もそうそうないと思われる。その手前でも近接なら楽しめることは特筆したい。

北守一生氏が率いるシブカッコいいフュージョンバンドMANHATTANZの「Off the Record」より「Stairway to Uptown」。ドラムレコーディング時の部屋の空気感まで分かる。金物の音も、顕微鏡で拡大したみたいによく聴こえちゃって最高だ。ベースの量感も必要十分。この距離ならバスレフポートにスポンジ入れて調整したいくらい。ひとつひとつの音像が立体的で、聴いていて気持ちよくなれる。

最新EPの「Belief」もQobuzから流す。トランジェントの良さは驚くばかりだ。歪みやロスという面では上位機と差はあるのは確かだ。しかし、音が素早くもたつかないお陰で時間解像度がとても高い。結果、生演奏が本当に生っぽく聴こえるのだ。

音量をUSB-DACのギャングエラー(左右の音量差)がないギリギリまで下げても、本当によく聴こえる。小音量でも上品さを保ったままの音であることは、ニアフィールド環境にとってポイントが高い。

AiScReamの「愛♡スクリ~ム!」をQobuzで。トラックメイキングこんなにカッコよかったんかい!って今さら感激するほどにデジタルポップチューンを遜色なく鳴らす。シンセのサウンドが前にも後ろにもあって、浮遊するような音もスピーカーから飛び出してくるかのようだ。ピコピコ&キラキラしたサウンドなのに、刺激成分は一切無い高域が安心する聴き心地を実現。ただ、音の主張がすごいので、あんまり音量を上げると他のことが出来なくなる。デスクに座りながらのながら聴きはいい意味で困難だ。ふんわりした音で鳴ってくれない。ゴリゴリのHi-Fiサウンドなのだ。

DALIの美音が活きるソースは、女性ボーカルとかストリングスだと言われてきた。筆者が初めて買ったDALIは「Royal Tower」という芳醇な甘い音色が特徴のトールボーイである。桃井はるこが歌うPCゲームの挿入歌「Let me Love you」を店頭で試聴したとき、その美しい音色に衝撃が走った。ストリングスとバンドの女性ボーカルだったが、美少女ゲームの音源をためらわずに流してくれた店員さんには今でも感謝している。あれから20年も経ってDALIの音は現代的なトレンドに合わせて進化したが、今も美音のDNAは息づいている。

Qobuzでなにか美音を活かせるソースがないかとプレイリストを漁っていたら、「ムード」の中に「北欧のフォーク」とか「ケルティック・ムード」を見つけた。光田康典氏からインストを意識した筆者としては、ケルティックやアイリッシュは民族音楽の中でも鉄板ジャンルだ。DALIの有機的な質感は、暖かみや優しさに繋がる。それはデジタル録音臭さをも緩和してくれる。

小~中音量で何曲か聴いた。「北欧のフォーク」は、コーラスやアコースティックギターの音がとても緻密。パーカッションの中低域の密度感は、ニアフィールドならこれで十分と感じられる。「ケルティック・ムード」は、女性ボーカルの艶と滑らかさが格別だ。アコーディオンの音色も優しくて癒やされる。

往年のDALIの美音と違って、帯域的な偏りはない。音が遅くなまることもない。音楽を正確に描きながらも、質感表現で新しい美音をクリエイトする。個性が薄まって味気ないと思う方もいるかもしれないが、ジャンルを選ばず何でも鳴らして楽しめる点ではプラスではないだろうか。

試聴の締めは、ローカルライブラリのお気に入りから歌モノを何曲かスクランブルで流してみる。やはり、数kHzの帯域にわずかなピークがあるように感じた。適度なきらめきが楽曲にプラスされている。KUPIDの「外してないな」と思うところは、このピークが決して耳障りな雑味や刺激ではないということだ。ラウドなPOPSを次から次へと流しても、決して高域が耳に痛くなったことはない。DALIらしい優しく暖かい質感で、聴き疲れのないサウンドを保っていた。

ペア5万円台で、本格サウンド

ということで、DALIのまったく新しいブックシェルフスピーカーKUPIDを使ってみて、ペア57,200円という価格からは想像も出来ない造りの良さと、オーディオライクな本格サウンドを存分に確かめさせてもらった。

個人的には、音の正確さ、ジャンルを選ばない帯域バランス、繋ぎ目のない流麗なキャビネット、この3点が特に推しポイントだ。

DALIで最も小さいスピーカーということで、これまで置き場所の都合で諦めていた方も、気軽にご自宅にお迎えできる点も見逃せない。5色あるカラバリは、どんな住環境でもきっとマッチする1台が見つかるはずだ。

最後に欲をいえば、こんなに質のいいスピーカーなら、SMCを磁気回路に導入したKUPID SE(仮)も作って欲しい。MENUET SEでスペシャルエディションの実績もある。ともあれ、無印でも素晴らしいサウンド。一度DALIの音を聴いたら、その深みにハマるのも時間の問題である。