トピック

「こんなコスパの良いストリーミングアンプ持ってこないで」9万円切るWiiM Amp Ultraで、JBLハイエンドスピーカーを鳴らす

- 提供:

- エミライ

2025年10月24日 08:00

Qobuz(コバズ)をはじめ、高音質音楽ストリーミングサービスを利用するオーディオ&音楽ファンが激増している。そして今、そんな人たちの熱い視線を集めているのが、手軽に高音質が享受できるネットワークプレーヤー(ストリーマー)機能付アンプ。

昨今増えてきたそれらのモデルの多くをテストしてみたが、中でもダントツのコストパフォーマンスの高さで驚かされたのが、WiiMの「WiiM Amp Ultra」だ。そこで、本機を数日間借り受け、じっくりとその実力をチェックしてみることにした。

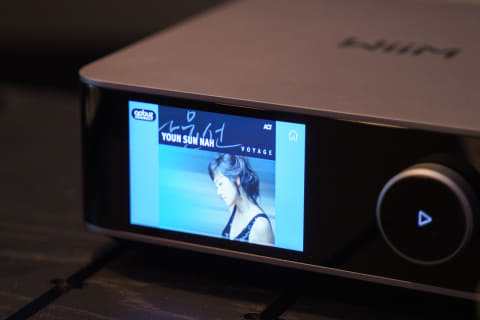

フロントパネルに3.5インチのタッチパネルを配した、200×200×75mm(幅×奥行き×高さ)の男子高校生のお弁当箱のような(!)アルミニウム一体型コンパクト・ボディ。既発売のWiiM AMP(5万円台)よりも少し大きな筐体だが、チープな感じを抱かせない仕上げに好感が持てる。

実売89,760円前後と、9万円を切る価格ながら本機は驚くべきマルチファンクション機で、対応する音楽ストリーミングサービスは、Qobuzのほか、Spotify、TIDAL、Amazon Musicなど多岐に渡る。

入力はイーサネット、アナログRCA、光デジタル、Bluetoothの他、HDMI ARCを備え、大型テレビにHDMI接続された機器の再生も可能だ。

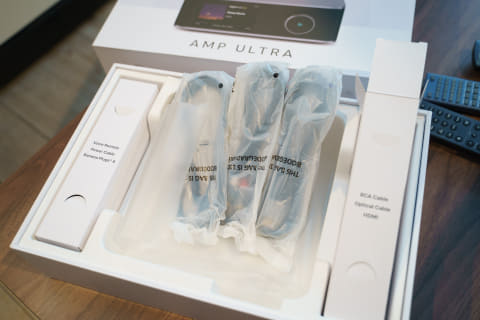

そうそう、本機が届いてハコを開けると着脱式電源ケーブル、リモコンの他にバナナプラグ用スピーカー端子、RCA/TosLink光/HDMIケーブルが同梱されていた。わざわざケーブル類を新規に用意する必要がなく、これはとても有難い心遣い。

採用されたDAC素子はESS社の最新チップ「ES9039Q2M」で、クラスDアンプ・ソリューションはTI製の「TPA3255」。この素子を2基用いて、200W+200W(4Ω)の出力を得ている。

低音から高音までのスイープ音などのテストトーンを発生させてスマートフォン内蔵マイクで収音するルームアコースティック補正機能「RoomFit」やグラフィック/パラメトリックイコライザー機能を搭載しているのも興味深い。

本機はRoonの出力先となるRoon Ready機ではあるが、RoomFit機能やEQ機能をはたらかせることができる専用アプリ「WiiM Home」をタブレットにダウンロードして操作することにした。

JBLハイエンドスピーカーも鳴らせる!

テストは自室で。まず我が家のメインシステムのJBL「K2 S9900」をドライブしてみる。

8万円台のネットワークアンプで、ペア400万円以上の15インチ・ウーファー搭載の大型機を鳴らすのはなんぼなんでも……とお思いになる方は多いと思う。ぼく自身もたしかにそう考えたが、これが案外ブリブリ鳴るのである、K2 S9900が、予想をはるかに上回る質感で。

ふだんぼくがこのスピーカーと組み合わせているのは、独オクターブの「Jubilee Pre」+「MRE220」。度重なる値上げで今や組合せ価格約1,000万円(!)という超高級セパレートアンプだ。

MRE220は真空管KT120を片チャンネル当たり4本使って(パラレル・プッシュプル)、200W(8Ω)という球アンプとしては破格のパワーを有したモデルだが、こと駆動力とS/Nの良さ(静けさ)に関して言うと、Amp Ultra、ほとんど引けを取らないのだ。

もちろん音色の豊かさだとか音像の濃密さ、低音の力感、サウンドステージの広大さなどという、ぼくがアンプに求める諸要素に注目すると、オクターブのペアとAmp Ultraには大きな差異があるのは事実だが、色彩感の豊かさとか音像の濃密さとか低音の力感とか、そんなの別に要らないよと言われてしまえば、JBLの大型スピーカーを鳴らすアンプとしてAmp Ultraで十分とも言えるのである。

Amp Ultraの音をシンプルに表現すれば、高S/Nで軽快、明るい音色でさっぱりとしたサウンドということになるだろうか。これはTI製クラスDアンプ・ソリューション共通の持ち味かもしれないが、ぼくの愛用スピーカーK2 S9900からこれまで聴いたことのない持ち味を引き出してくれたのは間違いない。

フルオーケストラによるシンフォニーとか、大編成のビッグバンド・ジャズとかの再生はさすがに荷が重い印象。低域から中低域が薄く、音楽としての面白さが十分に伝わって来ないが、たとえばジャズのピアノ・トリオ、弦楽四重奏などでは本機ならではの軽やかかつクリーンなサウンドで、音楽を楽しく聴かせてくれるのである。

加えてヴォーカルの再現もすばらしく、それぞれのシンガーの魅力を的確に教えてくれる印象だ。Qobuzで聴いた大貫妙子のアルバム『Pure Accoustic』のハイレゾファイルの再生など絶品で、これが8万円台にネットワークアンプの音かと吃驚したことを告白しておく。

それから、本機にはUSB出力があるので、ぼくが愛用しているSACD/CDプレーヤーのソウルノート「S-3 VER.2」のUSB入力につないだ音も聴いてみた。

10MHzクロックを供給するX3をつないだS-3 VER.2のXLRバランス出力を、オクターブのプリアンプJubilee Preに接続してMRE220でK2 S9900を鳴らしたわけだが、この音はもちろんすばらしい。ぼくが普段使っているEversolo「DMP-A10」に肉薄する音質と言って間違いない。コントラバスや大太鼓の安定感と音の伸びで、DMP-A10にわずかに及ばないという印象だ。

テレビの音をHDMI ARCでハイクオリティに楽しむ

WiiM Amp Ultraはストリーマー機能に加え、HDMI ARCも搭載している。ぼくの部屋にはエラックの小型2ウェイ機「330CE」とレグザの65型有機ELテレビを組み合わせたサブAVシステムがある。本機Amp Ultraをこのシステムに組み込んで、その音質をテストしてみた。

ふだんぼくが330CEを鳴らしているのは、マランツのAVアンプ「CINEMA 70s」。本機で330CEをバイアンプ駆動しているのだが、Amp Ultraで鳴らすとより軽快でさわやかなサウンドとなった。

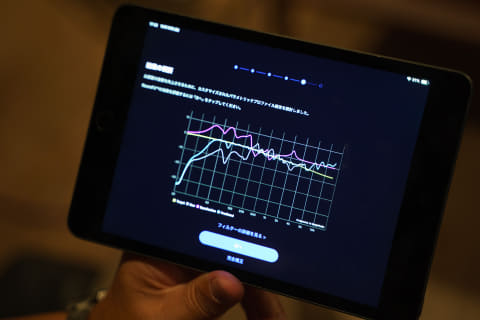

CINEMA 70sに比べると、低域から中低域が薄く感じられるのがすこし残念……と思ったところで思いだしたのが、ルームアコースティック補正機能「RoomFit」の存在。

スピーカーからの出音を部屋込みの周波数特性として計測し、それを補正してくれる機能だ。よし、これを活用してみよう。

本機からテストトーンを発生させ、iPhoneを耳の高さに固定して内蔵マイクロフォンで集音、そのデータを元に周波数特性を補正するわけだ。補正カーブは写真の通り。低域から中低域を持ち上げる補正が行なわれているのがわかる。

これは330CEの特性というよりも、部屋固有の定在波の影響が大きい。部屋の寸法比(幅と奥行と高さの比率)とスピーカーからリスニングポイントの距離によって定在波の出方が決まり、低音の伝送特性が決定づけられるのだが、その影響によって330CE再生時に低音から中低音がへこんだ特性が示されているわけである。

そんなわけで「RoomFit」機能、ぼくの部屋のサブシステムではとても効いた。グレゴリー・ポーターやジェイミソン・ロスなどの男声ヴォーカルは声にぐっと厚みが加わり、聴き応えが増したのである。じっくり聴いていくと、中域から高域にかけてわずかに明瞭度が後退した印象もあるが、それでもRoomFitの恩恵のほうが上回るというのがぼくの結論だ。

このRoomFit機能を活かした状態で、HDMI ARC端子を用いてレグザの65型有機ELテレビ「65X9400」につながったパナソニックの4K BDレコーダーで録画したNHK BSP4K「伝説のステージが4Kでよみがえる~カルロス・クライバー編」を観た。

1991年にウィーン楽友協会大ホールで収録されたクライバー指揮ウィーン・フィルの演奏(モーツァルト:交響曲第36番など)を4Kリマスターした番組だが、Amp Ultraで観るこの演奏はとても楽しかった。

RoomFitを効かせることで、コントラバスやチェロのハーモニーがよりいっそう豊かになり、この時代のウィーン・フィルならでは、カルロス・クライバーならではと思える香気あふれる典雅な演奏が味わえたのである。

大型スピーカーを苦にせず伸びやかに鳴らし、RoomFit機能で部屋の定在波の悪影響を抑え、大型テレビとHDMI連携させて音の良いシアターシステムにまで発展させられるAmp Ultra。WiiM Amp Ultraでオーディオを始めて、これ以上のストリーミングアンプにステップアップしようと思ったら20万、30万円台など、もっと上の価格帯の製品を買わないと満足できないかもしれない。

値段はAmp Ultraのほうが安いが、昨年登場したマランツ「MODEL M1」やデノン「Home Amp」の好ライバルになるのは間違いないだろう。ぜひ一度比較試聴してみたい。