トピック

“静磁ドライバ”でハイエンド有線イヤフォンは次のステージへ。VOLK AUDIO「ETOILE」の完成度に驚く

- 提供:

- アユート

2025年10月21日 08:00

ワイヤレスイヤフォンが普及した現在、最高の音質を追求する“有線イヤフォン”に再び注目が集まっている。ワイヤレスイヤフォンには、バッテリーやアンテナ、チップセットなどが必須だが、有線イヤフォンはそうした制約が一切なく、音質のみに全フリできる。「趣味のポータブルオーディオならやっぱり有線」という回帰の流れが生まれているわけだ。

そんな有線イヤフォンの高級機では、BA(バランスドアーマチュア)ユニットを多数搭載する競争を経て、ダイナミックとBA、EST、骨伝導など、方式の異なるドライバーを組み合わせる事で、各ドライバーの長所を活かし、短所を補うハイブリッド方式が主流になっている。各メーカーが技術を駆使し、“いかに上手く組み合わせるか”を競うと同時に、“新しいドライバーを採用し、いかに使いこなすか”も差別化要素になっている。

2025年に創立されたばかりの、アメリカのオーディオブランド・VOLK AUDIO(ヴォルク・オーディオ)から10月に登場したブランド第1弾のユニバーサルIEM「ETOILE(エトワール)」(66万円/限定生産350台/Founder 's Edition)は、そんな市場の中で、非常に注目度の高いイヤフォン。キーワードは、独自の静磁(静電磁気)ドライバー「M8」だ。

だが、結論から言うとこのETOILE、新しい方式の静磁ドライバーを搭載している事だけが凄いのではなく、ブランド第1弾ユニバーサルイヤフォンにも関わらず、見事にこの静磁ドライバーを使いこなし、他方式のドライバーと上手く組み合わせる、センスと技術力の高さにこそ、注目の理由がある。

VOLK AUDIOとは

まず気になるのは、2025年に創立されたばかりのVOLK AUDIOが、どうしてそんなセンスや技術力を持っているのか、という点。

実は、アメリカで医療、コンシューマー、プロ市場にわたる音響エンジニアリングと製造において30年以上の歴史を持つEmpire Earsにおいて、IEMの設計開発・製造・販売に携わってきたJack Vang氏が創設したのが、VOLK AUDIO。新興ブランドながら、高い技術力を持っているわけだ。

「Volk」という名は「人々」を意味し、音楽が深く響く体験を、多くの人々に提供する事を信念として掲げている。

創設を記念して発売されたETOILEは、350台限定生産のFounder's Editionとされており、VOLK AUDIO創設以前から10年以上に渡る構想を経て誕生したという。

設計やデザインは当然Vang氏が手掛けているが、サウンドのチューニングには、5度のグラミー賞受賞、14度のノミネート歴を持つ米Osiris Studioのマスタリングエンジニア・Michael Graves氏が協力。Graves氏が、ニアフィールドリファレンスモニターとして、マスタリングチェックにも使えるIEMになるように設計している。

ETOILEの中身を見ていこう。

ユニットは10ドライバーも搭載しており、クロスオーバー6個の5ウェイ構成だ。具体的には以下のドライバーを搭載している。

- 超低~低域用:独自の10mm径ダイナミックドライバー「M10」×1基

- 中~中高域用:デュアルダイアフラムのSonion製BA×2基

- 中高域用:シングルダイアフラムのSonion製BA×2基

- 高域~超高域:Sonion製超薄型帯電ダイアフラムEST(静電)×4基

- 高域~超高域:8mm径 静磁(静電磁気)ドライバー「M8」×1基

静磁ドライバーが気になるところだが、低域から見ていこう。

低域用は、VOLK独自の10mmダイナミックドライバーで「M10」と名付けられている。帯域としては20Hz~350Hzを担当。ドライバー部分にN52グレードのネオジム磁石と高純度日本製OFCボイスコイルを採用する事で、応答スピード、厳密な制御を実現。明瞭な低音を再生できるという。

ダイナミックドライバーが振幅すると、大きな空気の流れが発生するが、シェルに統合されたデュアルトライポートベントを活用して、イヤフォン内部の気圧を調整。不要な共鳴や歪みを低減している。さらに、音響室内にサフィアーノレザー層を配置し、余韻を自然に抑制しているそうだ。

中域~中高域は、4基のSonion製BAドライバーが担当している。

350Hz~8KHzまでの周波数をカバーするために、専用デュアルドライバーモジュールを2つ配置。1つ目のモジュールに、中音域の核となる周波数帯域に特化して最適化されたデュアルダイアフラム構造のBAを採用した。

2つ目のモジュールには、中高音域に特化したシングルダイアフラム構造のBAを使用。発音の明瞭さ、存在感を高めるという。このように、2つのデュアルドライバーモジュールを連携させているのが特徴だ。

静磁ツイーターとは何か?

高域から超高域は、4基のSonion製の静電型(EST)ドライバーと、「M8」と名付けられたMST(静磁)ドライバー×1基でカバーする。

8KHzから45KHzまでを担当する静電型ドライバーは、非常に薄い、膜のような振動板を、金属板でサンドイッチしたような構造で、金属の板が導電性の電極として機能する。

振動板に専用の変圧器で高い電圧をかけて帯電させると、音楽信号が電極に流れ、静電気の力で振動板が動いて音が出る。振動板が非常に薄く、動きやすく、また均一に振動できるため、応答性が良く、歪も抑えた再生ができるのが特徴だ。

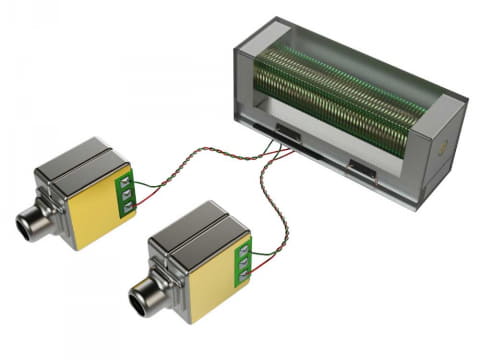

M8と呼ばれる静磁ドライバーは、前述の静電型とは異なり、外部トランスやバイアス電圧を必要としない。構造としては、ダイナミック型の振動板を平らにした、平面磁界型に似ており、その振動板が電荷を帯びることで、静電型としても働く。静電型と比べて、低電圧でも駆動できるという特徴がある。

このM8は、8KHzから12KHzの帯域でクロスオーバーされ、静電型ドライバーとシームレスに統合。周波数特性としては50KHzまで滑らかに延び、45KHz付近でピークを迎えるという。静磁ドライバー単体で高域を担当するのではなく、静電ドライバーと組み合わせ、お互いの長所を活かすようなカタチで、統合された高域システムを構成している。

Jack Vang氏によれば、「静電ドライバーによって、解像度や抜けの良さ、立体感は実現できるが、静電ドライバーだけに頼ると音質に“深み”が欠けていると感じ、独自の8mm静磁ドライバーのM8を搭載した。これにより、音の厚みと質感を高めるように設計した」そうだ。

フェイスプレートの素材や固定方法にもこだわり

全ドライバーは、共有音響空間内に配置。シェルにはデュアルトライポートベントシステムとして、3つ並んだ穴が、2箇所に設けられている。これにより、筐体内の気流を制御し、ドライバー全体の内部圧力を均一化。振動板が動きやすくなり、動きが安定し、不要な共鳴も排除している。

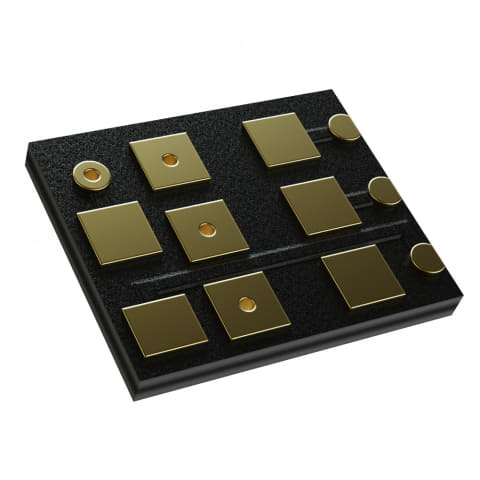

様々なドライバーを組み合わせているが、それを実現するために、6ウェイのクロスオーバーを内蔵している。カスタム設計のプリント基板上に実装されており、抵抗とコンデンサーネットワークを用いて精密な周波数分割とドライバーのシームレスな統合を実現。

信号は5つの専用サウンドボアに直接ルーティングされ、特定の周波数帯域は音響フィルターによりさらに精緻化している。

全体の再生周波数は10Hz~50kHz、感度は110.6dB@1KHz。インピーダンスは8.8Ω。

フェイスプレートにもこだわりがある。密閉された制御空間を作り出すために、ドイツ製樹脂パネルを配置。その上に、自然なダンピング効果で微小共振を抑え、低域の挙動を洗練させるというフルグレインイタリアンサフィアーノレザーを配置。さらにその上から、1つの剛性構造として固定させるために、6061-T6アルミニウムをCNC加工して24K金メッキを施したフレームで覆っている。

フレームは、3箇所の段差付きサスペンションポイントで固定する事で、共振を分散。各層を確実に支えながら、組み立てた全体を剛性構造として一体化させている。デザインとしては、上品な光沢ブラックボディに、ゴールドに輝くアルミニウムフレームが組み合わさり、高級感がある。

フェイスプレートのように金色に光るケーブルは、4.4mmバランス入力仕様のプレミアムカスタムメイドケーブル「ARC」。

単芯5N OCC銀、単芯4N銀、銀メッキ6N OCC銅、金メッキ4N銀、パラジウムメッキ4N銀を組み合わせたもので、それぞれが電流の形成、インピーダンス制御、絶対的な信号完全性の維持を担当するよう、厳選したという。

6061-T6アルミニウムをCNC加工したパーツも使用。Y字分岐部と4.4mmバランスプラグ部には24K金リングを刻印。ケーブルは医療用グレードPVCで被覆している。なお、イヤフォン側は着脱可能で、IEM 2pin 0.78mm(フラット)端子を採用している。

音を聴いてみる

Astell&Kern「A&ultima SP4000」と、付属の4.4mmバランスケーブルで接続。Qobuzアプリから、ハイレゾ楽曲を中心に試聴した。SP4000の駆動方式はハイドライビングモードにしている。

音の前に装着感だが、多くのドライバーを搭載しているため、それなりに厚みはある。ただ、耳穴周囲の、イヤフォンと肌が触れる部分が、絶妙に耳にフィットする形状になっており、表面仕上げも滑らかなので装着感は良好。ケーブルを耳掛けで固定すると、安定感もある。指で触らないと、大柄のイヤフォンを装着している事を忘れてしまう。

付属のイヤーピースはVOLKシリコンイヤーピース3サイズ(S/M/L)と、Simbio Fフォームイヤーピースオレンジ3サイズ(S/M/L)。耳穴奥まで挿入すると、安定性が高まる印象だ。

ブラックとゴールドを組み合わせたゴージャスな見た目なので、「イケイケなサウンドなのかな?」とイメージしていたが、 SP4000の再生ボタンを押すと、ワイドレンジかつ超Hi-Fi、これぞハイエンドイヤフォンという本格的なサウンドが流れ出してくる。

これだけ多くの、方式の違うドライバーを内包しているので、ゴチャゴチャした音になるかと思いきや、各ドライバーの余分な振動の抑制や、振動板背面の空気の流れの処理がうまいのだろう。とにかく音場が広大だ。

「ダイアナ・クラール/月とてもなく」は、イヤフォンで聴くと、あまり音場の奥行きが感じにくい楽曲なのだが、ETOILEで聴くと、ボーカルの声の余韻が、左奥の空間にスーッと広がり、それが消える様子までよく見える。まるで開放型ヘッドフォンを聴いているような、閉塞感の無い、自然な音場だ。

さらに驚くのは、異なる方式のドライバーを組み合わせているとは思えないほど、低音から高音まで、音色や解像感が統一されている事だ。

例えば、アコースティックベースの低音は「ズシン」と深く、重く沈むのだが、それと同時に弦が「ブルン」とほぐれながら震える細かな音も見える。

そして、中高音に意識を向けると、ピアノの繊細なタッチや、ボーカルが歌い出す瞬間に「スッ」と息を吸い込むかすかな音も、明確に聴き取れる。下から上まで、微細な音を聴き取れる解像感を持ちながら、ダイナミックドライバーらしい肉厚で深く沈む低音も表現できている。

ダイナミックドライバーの磁気回路にN52グレードのネオジム磁石を採用し、高純度の日本製OFCボイスコイルも使っているという事だが、これにより、量感だけでなく、トランジェントの良い、ハイスピードな低域も実現しているのが見事だ。これにより、BAやEST、静磁ドライバーを使った高解像度でシャープな中高域のスピード感に、ダイナミック型の低域が遅れず、足並みをそろえられている。

そして驚くべきは、中高域の描写力だ。

「手嶌葵/明日への手紙」を聴くと、圧倒的に広い音場に、極めてクリアなピアノの伴奏が響き渡り、中央の手嶌葵の透き通るボーカルが展開するのだが、目を閉じると、本当に眼の前に人間の口元があるのではと思えるほど、ボーカルの声や、吐息が生々しく描写され、見えすぎというか、見えてはいけないものまで見えてきそうで、ドキドキする。

この楽曲は、BAやESTのイヤフォン、平面振動板のヘッドフォンで聴くと、製品によっては「クリアで緻密な描写なんだけど、音が軽い」とか「ボーカルに厚みがない」と感じてしまう事がある。細かな音は聴こえるのだが、人間がカキワリのように薄く感じられたり、吐息に色気が無く、カサついた音になる事がある。

だが、ETOILEは違う。

トランジェントが良く、目の覚めるようなシャープな描写なのだが、手嶌葵の声にしっかりと厚みがあり、カキワリではなく、「人間のお腹から声が出ているんだな」と感じられるリアリティがある。高解像度なだけでなく、人の声の柔らかさ、湿度、質感のようなものも感じさせてくれる。これこそが、静電ツイーターを搭載した効果なのだろう。

Jack Vang氏が、静電ドライバー搭載の理由を「静電ドライバーだけに頼ると音に“深み”が欠けると感じ、厚みと質感を高めるため搭載した」と言っていたが、実際に音を聴くと「あぁ……まさにその通りだ」と納得するサウンドだ。

この、情報量が多く、それでいて艶っぽさ、質感の豊かさも備えた中高域がETOILE最大の魅力と言っていい。

同時に、これも繰り返しになるが、その中高域の魅力をしっかり聴かせてくれる全体のバランスの良さも白眉だ。おそらく、低域がもっと派手に膨らむバランスになっていたら、この繊細でリアルな中高域描写が、それに埋もれて聴き取りにくくなっていただろう。

重い低音を出しつつ、タイトで余分な膨らみを抑え、「グレゴリー・ポーター/When Love Was Kin」を聴くと、低い声がズシンと下まで伸びて、「低音ボイスが気持ちいいなぁ」とうっとりするのだが、それだけでなく、声の微妙な感情表現が聴き取れる繊細さも同居している。

本当に実力がある人は、それをひけらかさないのと同じで、「もっとパワフルに、強調した低音も出せるけど、そんなことはしないで、ドッシリと構えて音楽を下支えする」役に徹している。処女作なのに、この音作りの上手さが、さすがJack Vang氏という印象だ。

米津玄師の「IRIS OUT」や「KICK BACK」も聴いたが、音場がとにかく広いので、SEやコーラスが乱れ飛ぶパートでも、イヤフォン特有の狭さを感じさせず、広大な空間に、細かな音が自由に飛び交って非常に気持ち良く聴ける。

どちらも宝石箱をひっくり返したような楽曲だが、前述のようにベースやドラムの低音がしっかり沈み、下支えしてくれるので、音楽がゴチャゴチャせず、安定感と疾走感も感じさせる。自由奔放と安定感、相反しそうな要素が、見事に融合している。

大ヒット中の「藤井風/Prema」を聴いても、冒頭のノイズが聴いたこともないほど微細に描写され、思わず笑ってしまう。そして、次の瞬間にサビが一気に炸裂するが、広い音場に、中低域がズバーンと炸裂する迫力に圧倒され、「参りました、最高です」と白旗状態。藤井風のボーカルとコーラスを微細に描写しながら、色気もたっぷりと描写してくれる。

前述の通り、ETOILE開発時はMichael Graves氏とタッグを組み、彼のスタジオに試作イヤフォンを持ち込み、修正と議論を重ねてチューニングしたそうだが、Michael氏からのアドバイスは、「ここを弱めてとか、ここを強めて」といったタイプのものではなく、「この音符はもっと長く持続させなければいけない、このエリアではもっと呼吸が必要」といった内容だったそうだ。

これはおそらく、音楽の醍醐味や、美味しいところをしっかり味わえるイヤフォンにするためのアドバイスだったのだろう。聴いていると「なるほど」と納得感する部分が多々あった。

新しいドライバーをいかに使いこなし、イヤフォンを進化させるか

66万円という価格を考えると、ETOILEの音が良いのはある意味“当たり前”だ。だが、ブランド処女作にして、他のハイエンドイヤフォンと比べてアドバンテージだと感じるのは“完成度の高さ”だ。

様々な方式のドライバーを、多数搭載した高級イヤフォンの中には、搭載するドライバー毎の特徴を出そうとするあまり、音の統一感が崩れ、ゴチャゴチャしたサウンドになってしまう製品もある。

だが、ETOILEはドライバーの特徴に振り回されず、それをしっかりと使いこなし、サウンド全体を統一感をもってまとめているところに凄さがある。

「静磁ツイーターという新しいユニットを採用したのだから、高域を超シャープにして目立たせよう」みたいな安易な考えではなく、静磁ツイーターを、高域の深み、質感を高める“隠し味”のように使う。ここに、実現したいサウンドのビジョンがしっかり存在する、ハイエンドイヤフォンとしての格の違いを感じる。

また、音場の広大さも改めて評価したい。イヤフォンなのだが、大型のヘッドフォンを聴いているような開放的な気分で、リアリティのある音を聴かせてくれる。有線イヤフォンの1つの高みでありつつ、その先の世界を見せてくれる強力な製品だ。