トピック

これぞオーディオの面白さ、ハイエンドイヤフォンを“自分でカスタム”する。Astell&Kern×64 Audio「XIO」

- 提供:

- アユート

2025年10月29日 08:00

オーディオ機器は“買ってポンと置いて終わり”ではない。スピーカーの位置や、インシュレーター、ラックやケーブルなど、あれこれ手を加えて理想の音を追求するのも、趣味としてのオーディオの楽しみだ。

それと比べると、イヤフォンはイヤーピースとリケーブルくらいで、ちょっとさみしい……と思っていたのだが、あるではないか!ユーザーが手を加えて理想のサウンドにセッティングできるイヤフォンが。DAPでおなじみAstell&Kernと、こちらもイヤフォンファンにはお馴染み米国のブランド64 Audioがコラボした「XIO」(ジオ)がそれだ。

価格は550,000円とプレミアムクラスだが、それにふさわしいクオリティと、“自分好みに使いこなす喜び”を兼ね備えた、唯一無二のイヤフォンに仕上がっている。

Stainless Steel 904L筐体に10基のドライバー内蔵

中身がユニークなのだが、まずは外観からチェックしよう。

目にして、手にとってすぐわかるのは、シェルの“本気っぷり”だ。素材はステンレス鋼よりも硬く、それゆえ加工が難しいというStainless Steel 904L。これに手間をかけ、機械加工して作られている。適度な重さと高級感がハンパない。

さらに、表面はブラックDLC(Diamond Like Carbon)コーティングで仕上げており、深い光沢となめらかな手触りを両立している。触れるとヒンヤリ冷たく、それでいて肌に吸い付くような馴染みの良さがある。触れば「こりゃ高いわけだ」という納得感がある。

フェイスプレートには64 Audioのロゴだけでなく、Astell&Kernの「A」も刻印され、コラボモデルである事をアピールしている。

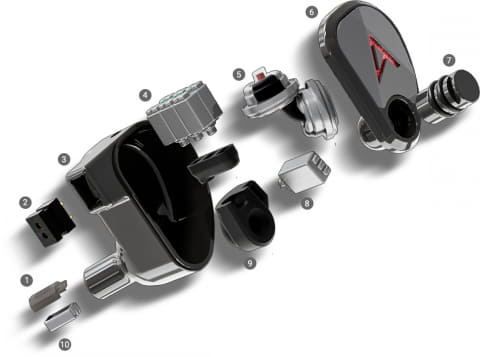

シェルのサイズは、高級イヤフォンとしてはそれほど大きくないのだが、この内部に10基ものドライバーを搭載している。具体的には以下の通りだ。

- 低域用:トゥルーアイソバリック・デュアルダイナミックドライバー

- 中域用:BAドライバー×6

- 中高域用:BAドライバー×1

- 高域用:tia BAドライバー×1

低域から見ていこう。

2基のダイナミックドライバーを搭載しるのだが、写真でわかるように、2つのドライバー結合し、チャンバー内で完全に同期させて再生している。精密な制御をする事で、深みと密度を備えた低音になるそうだ。

中域と高域は、BA(バランスドアーマチュア)ユニットが担当している。中域用は6基、中高域用は1基で、合計7基のBAを搭載している。滑らかで豊かな質感描写や、ボーカルや楽器の倍音のディテールなどを重視して開発したそうだ。

特徴的なのは、高域用の「tia BAドライバー」だ。その名の通り、基本的にはBAドライバーなのだが、一般的なBAがノズルから音を放出するのに対して、tiaドライバーは、BAを独自にカスタムし、ノズルを省き、大きな開口部を設けている。tiaとは「Tubeless In ear Audio」の略だ。

これにより、音がダイレクトに放射される構造になり、高音域の繊細さが向上。さらにこの開口部に、独自のカスタムウェーブガイドを配置。減衰と歪みを最小限に抑えつつ、より空間感や開放感のある音にしている。

イヤフォンに大きな穴が!独自のapex

XIOのユニークな点は、64 Audio独自のベントシステム「apex(Air Pressure Exchange)」を搭載している事だ。

このapexは、フェースプレートにある丸い突起を指す。この突起、ただのデザインと思いきや、指でつまんで引き抜く事ができてしまう。そして引き抜くと、フェイスプレートにポッカリと大きな穴が開く。

引き抜いたパーツ「apexモジュール」を観察すると、上部に小さな穴があり、底部にはメッシュパーツが配置されている。このメッシュを通った空気が、穴から抜けるようになっている。

イヤフォンを装着すると、耳穴に蓋をするようなカタチになるわけだが、apexモジュールを通して、シェル内部の空気圧を外に逃がすことで、空気圧が鼓膜にかかり続けないように、また鼓膜が過度に動き過ぎないようにして、鼓膜への負担を軽減できる。これにより、長時間聴いても、聴覚疲労を抑えられる。音質を高める効果もあるそうだ。

それだけでなく、遮音性を変えたモジュールを装着する事で、音を変化させる事もできる。

具体的には、標準で「m15」という、Stainless Steel 904L製でDLCコーティングを施したデザイン的にもマッチするものが搭載されているのだが、それとは別に、シルバーの「m20」、ゴールドの「m12」、ブラックの「mX」というモジュールが付属。これらに差し替える事で、音や遮音性を変えられるわけだ。どのように変化するかは、後ほど試してみよう。

イヤフォンケーブルは着脱可能で、2pin 0.78mmコネクターを採用。ケーブルはXIO用に特別調整された銀メッキUP-OCCリッツケーブルで、銀メッキ単結晶銅(UP-OCC)を採用した4芯クロス編組構造。0.29Ωという低インピーダンスにより、電気効率を最大化するという。入力プラグは4.4mmバランスだ。

イヤーピースも充実。シリコンタイプをS/M/Lの3サイズ、SpinFitをS/M/Lの3サイズ、フォームタイプをS/M/Lの3サイズ同梱。装着感だけでなく、イヤーピースを変える事で、音の調整もできるようになっている。

音を聴いてみる(apexモジュール m15)

apexモジュールの交換で音がどう変わるか気になるところだが、まずは標準の「m15」を取り付けた状態で聴いてみよう。

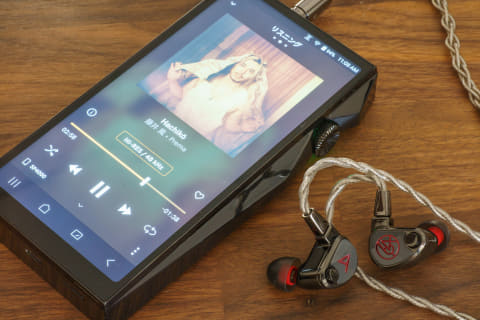

Astell&Kern「A&ultima SP4000」と、付属の4.4mmバランスケーブルで接続。Qobuzアプリから、ハイレゾ楽曲を中心に試聴した。SP4000の駆動方式はハイドライビングモードにしている。

音の前に装着感だが、ハイエンドイヤフォンとしてはシェルがそこまで大きくないため、装着はしやすい。また、金属筐体で少しヒヤッとはするが、ブラックDLCコーティングで肌触りがソフトであるため、しばらく装着していると、金属である事を忘れる馴染みの良さがある。

「ダイアナ・クラール/月とてもなく」を再生すると、冒頭のピアノの綺羅びやかな響きと共に、アコースティックベースの低音がズシンと沈む。プレミアムなイヤフォンだけあり、低音の沈み込みは深く、パワフルなのだが、タイトな締まりもある。

Stainless Steel 904L筐体の剛性の高さが音にも反映されており、低音が膨らんでボワボワする事がない。「米津玄師/KICK BACK」のベースが、鋭く刻み込まれ、重さもあるのだが、音像の線が野太くならない。

「手嶌葵/明日への手紙」のような、シンプルな楽曲とも相性が良く、透明感のあるクリアなボーカルが微細に聴き取れる。全体にカチッとしたサウンドで、個々の音の動きが見やすい。

総じて、高い再生能力を持っていると感じる。アタックの強い、パワフルな音もクリアに描写してくれるのだが、個人的に音が中央にまとまりがちだと感じる。プレミアムクラスのイヤフォンとして、もう少し音場の広さも欲しい。「手嶌葵/明日への手紙」で言えば、ボーカルの響きが、空間に広がる様子をもう少し見やすくして欲しい。

apexモジュールを交換してみる

ではapexモジュールを交換してみよう。標準で取り付けられていたM15を含め、以下の4つを使い分けられる。遮音性や効果は以下の通りだ。

- シルバー「M20」:外音を-20db減衰(低域強く、密閉感最大)

- 標準装着「M15」:外音を-15db減衰

- ゴールド「M12」:外音を-12db減衰

- ブラック「mX」 :外音を-10db減衰(低域弱く、開放感最大)

上から試してみよう。

シルバー「M20」は、遮音性を高め、密閉感が最もアップするモジュールだ。実際に取り付けてみると、「月とてもなく」のベースの音圧が、M15の時よりもさらにアップ。ビートの迫力が増し、これはこれで気持ちが良い。

「米津玄師/KICK BACK」を聴くと、ベースやドラムの迫力が倍増。低音のうねりに包まれるような派手目のサウンドになり、「本当に今までと同じイヤフォンなの?」と驚いてしまう。

いわゆる“おとなしいHi-Fiサウンド”とは逆の、迫力パワフルサウンドなのだが、それでも低域に適度な締まりはあり、中高域が埋もれてしまうバランスにはならない。このあたりは、よく出来ている。EDMやロックなどを音量上げ目に楽しむなら、M20が一番“美味しい”だろう。

次に、M15を飛ばして、ゴールドの「M12」を試してみる。

M12は音が出た瞬間に「あ、これ好き!」とつぶやいてしまう。先程、M15を聴いていた時に感じた、「もう少し音場の広さが欲しい」という要望に、完璧に応えてくれる。

「月とてもなく」のダイアナ・クラールの歌声や、「明日への手紙」のピアノや手嶌葵の声が、スーッと左右や奥の方向へと広がり、やがて消えていく様子が見通せる。聴いている部屋がM15の時より広くなった感覚で、開放感のあるサウンドが爽快だ。

一方で、低域のパワフルさはM15やM20と比べて大人しくなる。ただ、M15でもかなりパワフル寄りの低音だったので、個人的にはM12の低音の方が、全体のバランスが良いと感じる。

M12の音は、まさに“Hi-Fiの王道サウンド”であり、優等生的。悪く言うと特徴が無いのかもしれないが、再生する曲のジャンルを問わず、XIOの実力の高さをしっかり味わえるモジュールだと感じる。

ブラックの「mX」も取り付けてみると、さらに音場が広大になり、まるで開放型のヘッドフォンを装着しているような気分になる。低域のパワフルさはM12よりも減るが、中高域の繊細な描写は、全てのモジュールの中で一番見やすいだろう。シャープでクリアな音が好きなら、mXが一番気に入るかもしれない。

傾向としては、モニターヘッドフォン寄りのサウンドと言えるだろうか。JAZZやクラシックと相性が良いと感じるが、迫力のある楽曲を聴いていると、もう少し低音に力が欲しくなってくる。そういう時はM12の方が良いかなと思う。

また、mXは閉塞感が一番無いので、長時間装着していてもストレスが少ない。いま、この原稿を書きながらmXモジュールを装着しているのだが、このまま何時間でも装着していられそうな快適さだ。仕事や勉強で集中したい時に、mXを選ぶというのも良いかもしれない。

余談だが、最後にapexモジュールを抜いて、筐体にポッカリ穴が空いた状態でも聴いてみた。すると、mXを超えるものすごい開放感が得られるのだが、低音が全部抜けてしまい、スカスカした、ハイ上がりの音になってしまう。まるで、氷が溶けたカルピスの上だけを飲んでいるみたいな、味気ない音になってしまう。

それにしても、この小さな筒を付け替えるだけで、ガラッと違う音になるというのは本当に不思議だ。イヤフォンの面白さを、実感できる製品でもある。

4つのイヤフォンを手に入れたような楽しさ

通常のイヤフォンは、それが高価なハイエンドモデルであっても、メーカーが良しとした音を、ユーザーが楽しむという図式になる。

だが、XIOの場合は、ベースとして高い再生能力を持つイヤフォンでありつつ、低音の量感や開放感を、ユーザーがカスタマイズできる。しかも、アプリのイコライザーで音をいじるのではなく、アコースティックな工夫でそれを実現しているところが大きな魅力だ。

550,000円という価格は、イヤフォンとしては高価だが、4つのモジュールを気分や楽曲に合わせて切り替えできるという事は、イヤフォンを4個購入したようなイメージでもあるため、音に飽きず、長く愛用できるかもしれない。

また、apexによる音の変化だけでなく、ダイナミック型のパワフルな低域を持ちつつ、多数のBA、tia BAドライバーを使いこなす事で、クリアで解像感のあるサウンドを実現している。イヤフォンとしての基本的な音の良さも忘れてはいけない。ベースの料理が美味しいからこそ、味変の楽しさも存在するわけだ。

音が良いだけでなく、イヤフォンを使いこなす楽しさ、趣味としてのポータブルオーディオの醍醐味を感じさせてくれる。それが「XIO」だ。