ニュース

KEF、ペア約13万円でPhono入力、HDMI ARCも搭載。レトロデザインのアクティブスピーカー「Coda W」

2025年10月21日 16:00

KEFは、Bluetooth受信やHDMI ARCを搭載するブックシェルフのアクティブスピーカーでありつつ、Phonoアンプも内蔵し、アナログレコードプレーヤーと直接接続できる「KEF Coda W」を発表した。21日に直販を開始、全国発売は28日から。価格はペアで129,800円。

レトロな雰囲気のデザインになっているほか、豊富なカラーも用意。ヴィンテージ・バーガンディ、ニッケル・グレー、モス・グリーン、ミッドナイト・ブルー、ダーク・チタニウムから選択できる。今後、サランネットもオプションとして発売予定。

リアバスレフのブックシェルフスピーカーで、第12世代Uni-Qドライバーを搭載する。このUni-Qドライバーは、130mmのマグネシウム・アルミニウム合金のウーファーと、25mmアルミドームツイーターを同軸に配置したもの。これが点音源として機能し、自然な音の響きを再現。部屋全体に均一な音の拡散が可能となり、ピュアで没入感のあるリスニング体験ができるという。

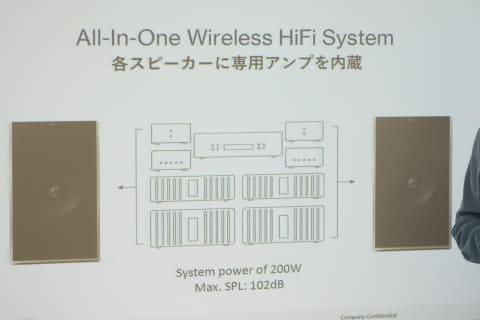

クラスDアンプも内蔵。左右のスピーカーの両方に、ツイーター用(30W)とウーファー用(70W)のアンプを各2台搭載。さらに、パフォーマンスを向上させるため、KEF独自のDSPアルゴリズムである「Music Integrity Engine」をCoda W専用にチューニングして搭載。「ディテール、そして正確性を実現し、全体的な性能を向上させた」という。

なお、左右のスピーカー間は有線接続のみで、ワイヤレス接続はできない。有線接続時に、全てのソースをPCM 96kHz/24bitに変換して伝送している。スピーカー間の接続ケーブルは3mのものが付属。別売で8m C-Linkスピーカー間ケーブル(8,800円)も用意する。

入力としては、Bluetooth 5.4に対応し、コーデックはaptX Adaptive、aptX Losslessもサポート。入力端子は、HDMI ARC、光デジタル、USB-C、RCAを各1系統搭載。さらに、MM型カートリッジに対応するPhono入力(RCA)も1系統搭載。

アナログプレーヤーと直接接続したり、スマホとBluetoothで接続、パソコンとのUSB接続も可能。HDMI ARCを使い、テレビのスピーカーとして使うこともできる。RCAサブウーファー出力も備えている。

対応するデータは、USB-C接続時が最大192kHz/24bitまで。光デジタル入力は96kHz/24bitまでとなる。RCAサブウーファー出力も搭載する。

筐体の上部にトップパネルボタンを搭載し、主要な機能やソースを素早く切り替えるなど、直感的な操作が可能。「KEF Connect」アプリを使い、より細かな設定や操作もできる。EQプリセットの選択、スピーカー設定の管理、ファームウェアのアップデートも可能。

外形寸法は168×268×285mm(幅×奥行き×高さ)で、重量は11.3kg。

LSX II LTとの主な違いは?

Coda Wについて、KEF本国の開発部門で音響部門のヘッドを務めるジョージ・パーキンス氏は、KEFが1971年に発売したエントリースピーカー「Coda」から着想を得て、約30年ぶりに、その先駆的な精神を受け継ぎつつ、現代的に進化したモデルとして開発したのが「Coda W」だと説明。1年半をかけて開発したという。

心臓部であるドライバーは、5.25インチの第12世代Uni-Qドライバーだが、このドライバーに使っているウーファーは、上位モデル「LS50」のウーファーを、そのまま採用している。「サウンドパフォーマンスの面で、精度の高いものが必要であるため、LS50に使っているものを採用した」という。ツイーターなどは、Coda Wに向けて新たに手が加えられている。

さらに、フラッグシップモデル「LS60 Wireless」に搭載されたDSPを基盤とし、音楽信号をインテリジェントに最適化するDPS「Music Integrity Engine」も搭載。音質をさらに高めている。

なお、ペア10万円台のアクティブスピーカーとしては、「LSX II LT」(ペア137,500円)も存在しているが、Coda Wとの違いとしては、ドライバーや筐体がCoda Wの方がより大きくなっている。また、Phonoアンプを搭載しているのもCoda Wのみの特徴。

一方で、LSX II LTに搭載しているWi-Fi機能は省かれている。

ジョージ・パーキンス氏は両モデルの立ち位置について、「LSX LTはとても多くの消費者に支持されており、サイズが小さく、リビングに設置しても場所をとらないフレンドリーなスピーカー。Hi-Fiの世界に対して、ハードルが高いと感じている人にも、家庭に気軽に導入してもらう事を第一に考えました」と説明。

Coda Wについては、「よりトラディショナルテイストで、Hi-Fiの世界に憧れを持っている人に使っていただきたいと考えて開発しました。筐体もドライバー自体もより大きく、サウンドのボリューム感も大きなものになっています。Phono入力も備えているので、LSX II LTとはまた違った使い方もしていただけるモデルになっています。Wi-Fiを省いたのは、それでいて、とにかく手頃な価格にしたかったためです」とした。

音を聴いてみる

発表会において、短時間ではあるが試聴したのでファーストインプレッションをお届けする。

まず、MMのPhono入力を備えているので、Regaのアナログプレーヤーと接続し、ジェニファー・ウォーンズのレコードを再生してみる。

広大な音場が広がり、ボーカルの音像は中央に明瞭に定位する。この圧倒的な音場の広さと、クリアな定位感は、Uni-Qドライバーを搭載したブックシェルフならではの魅力だ。

LSX II LTのサウンドとの違いとしては、やはり筐体やドライバーがより大きい事もあり、KEF Coda Wの方がよりスケール感が大きく、雄大で、ゆったりとしたサウンドが楽しめる。

どちらが優れているとうよりも、LSX II LTはデスクトップに設置して、PCなどと接続し、狭い空間でニアフィールドで聴く場合でも広がりのあるサウンドが楽しめるモデル。Coda Wは、ゆったりとソファーに座り、スピーカーからある程度距離をとった場所で、音楽に包まれるような感覚で聴きたいサウンドだと感じる。

一方で、Coda WにもUSB入力やHDMI ARCを搭載しているので、パソコンまわりや、テレビまわりでも活用できる。利用シーンの豊富なスピーカーと言えるだろう。

TIDALの配信音楽を聴くと、レコードとはまた違う、よりSN比が良く、クリアでシャープな描写が展開。ウーファーが大口径ということもあり、沈み込みが深く、ドッシリとした低音も再生してくれる。それでいて、低音が不必要に膨らんだり、音像がボヤけることもない。Uni-Qドライバーの利点や、筐体の剛性の高さも伺わせるサウンドになっていた。

スマホと気軽にワイヤレス接続して音楽を楽しむだけでなく、本格的にレコードのサウンドも楽しみたいというオーディオファンに、手の届きやすい価格で、要注目のアクティブスピーカーが登場したと言えそうだ。