「TVはもはや白物」。パナソニック津賀新社長就任会見

-原点回帰と本社改革で、「まずは普通の会社に」

|

| 津賀一宏社長 |

2012年6月27日付けで、パナソニックの社長に就任した津賀一宏氏が、28日、東京・御成門の東京パナソニックビル1号館で会見を行なった。

この日午前9時から大阪府門真市の本社講堂から、全社員に向けて25分間に渡って方針を説明。会見では、ここで社員に向けて発した内容の一部に触れた。

会見では、「目指す姿は高収益企業だが、まずはパナソニックを普通の会社に戻すこと」と語ったほか、「テレビはもはや白物家電。テレビとディスプレイを分けて事業を考える必要がある」などとした。

会見の冒頭、社長指名を受けた時点の様子を改めて振り返り、「4カ月を経過し、いよいよ社長としてスタートを切ることになった。私にとってパナソニック社長というのは青天の霹靂であり、十分な準備ができていなかった。素人であり、私にとっては大きなチャレンジ。このチャレンジによって、現在、業績不振に陥るパナソニックグループを復活させる、そうした思いで臨んでいる」とした。

続けて津賀社長は、「電工、三洋電機を加えたことで、我々のなかに戦うリソースは十分にある。ポテンシャルもある。4月以降、多くのドメインやBU(ビジネスユニット)を回ったが、そこで感じたのは、間違いなく、現場には強さがあるということ。現場に行くと、必ずホッとし、喜びを感じた。しかし、いまのパナソニックの問題は、インプットに対して、アウトプットが極めて少ないこと。言い換えると、非常に優秀な人材がおり、技術も、情熱もある。そして、多額の投資をしてきたが、それにも関わらず生み出す利益が少ないという状況にある。財務、業績に関しても、極めて厳しいのが実態。収益にこだわり一刻も早く、まず普通の会社に戻ることが大事である。このままでは、世界におけるパナソニックの地位が下がるという危機意識を持っている」と切り出した。

|

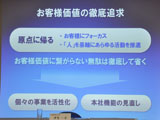

| 「お客様価値の徹底追求」を掲げる |

「では、アウトプットを増やすためにはなにが必要か」と津賀社長は自問しながら、「もう一度原点に帰り、お客様価値を徹底的に追求することが、なによりも重要である。当社のDNAは、お客様にフォーカスすること。経営理念や事業などのあらゆる面において、人をキーワードに活動してきた。パナソニックは、インフラ企業でもなく、プラント企業でもなく、バックヤードを担う企業でもない。それにも関わらず、私たちは、本当にお客様が見えているのか、ライバル企業よりもお客様のお役に立てているのかという点で反省がある。我々の挑戦は、お客様価値の提案を徹底的に行なうことに尽きる。そして、収益は、お客様の価値につながらない無駄を徹底して省くところからまずは生まれることになる」と語り、「我々はメーカーであり、その心臓部は、約90のビジネスユニットとなる。このBUを活性化させることが、お客様価値の提案と徹底につながる。ひとつひとつの事業が、お客様に向き合う姿を、全社において実現したい。俯瞰してみると、すでにお客様にきっちり向き合っている事業がある。AVC社ではタフブックやレッツノートなどのITプロダクトビジネスユニットや、航空機向けAVシステムのアビオニクス事業、また、工場向けの実装機や溶接機をやっているマニュファクチャリング事業は、それぞれ大変活気があり、高収益となっている。全事業がそのような姿になれば、当社は間違いなく生まれ変われる」とした。

さらに、「起点はお客様であり、マーケティング部門の役割もより重要になる。そのためには適宜、戦う土俵も変えたい。必ずしも大量生産ばかりが事業の形態ではない。売上高は少なくとも、特定の顧客に対して、カスタマイズしたソリューションを提供していく事業も、収益という観点でみれば、極めて重要な事業になる。また、最も顧客価値を追求できる姿があれば、組織体制も変えていく」などと、収益重視の姿勢を示した。

一方で、本社機能の改革にも取り組むことを示す。

|

| 本社機能改革へ。ドメイン、BUの自主責任経営を徹底 |

「内向きの仕事を減らして、よりお客に向かうことに集中することが必要。そのひとつが本社機能の改革である」と前置きし、「現在、本社機能のうち、事業推進支援を行なう機能は本社から切り離し、全社サポート部門と位置づけ、前線化を図る。事業をやっているドメインやBUと一緒になり、お客様に向かっていく体制とする」としたほか、「新たな本社機能は、資本市場に向き合いながら、グループ全体の戦略立案推進、事業ポートフォリオのマネジメントを行なう戦略本社に絞り込み、機能を徹底強化する。新本社づくりに関しては、プロジェクト体制を組んで検討しており、これをもとに、新本社体制を10月1日にスタートさせたい」などとした。

また、津賀社長は、1枚の図を示しながら、「我々は、お客様にどういうお役立ちをするのか、ということをこのチャートにまとめた。お客様とともに夢を追っていく会社、お客様の役に立ち、ともに成長する会社がパナソニックである。コンシューマ流にいえば、パナソニックのファンを増やしていきたい。そんな事業展開を目指したい」とし、「パナソニックが手がける仕事は幅広い。先に触れたように、90の事業体がある。いわば、中小企業の集合体であり、私は中小企業の集合体のオヤジということになる。だが、それでは説明ができない。お客様に向いて、我々はこんな会社であるという説明ができるように1枚のチャートにした」と語った。

|

| 津賀新体制で目指す、パナソニックの方向性。ドメイン、BUの自主責任経営を徹底 |

図では、家庭などの「住宅空間」と、オフィスや工場、店舗などの「非住宅空間」、自動車や飛行機、自転車、あるいはモバイル性の高いPCなどの「モビリティ」、そして、個人の「パーソナル」という4つの領域を示しながら、その中央に「人」という文字を置いた。

「商品軸だけでモノをみると、90の軸を突き刺す必要がある。しかも、そのすべての軸が、『地域』に突き刺さっているわけではない。より顧客軸で、当社の活動領域となる『空間』を明確にしていく」とし、「そこに、成長が期待される地域をかけ算したら、どの顧客にフォーカスしていくかが明確になる。すなわち、お役立ちが明確になると考えている。これが、お役立ちの『場』のイメージである」などと語った。

|

続けて、「それぞれの場に対して、Eco & Smartを切り口に、クラウドをベースとしたビジネスソリューションを提供していくことになる。ビジネスモデルでいえば、BtoBではお客様の困りごとを解決し、BtoCではお客様に安心、快適、わくわく感を提供することを目指す。それを日本だけでなく、グローバルで展開する。電工と三洋の一体化、事業再編後のフォーメーションによって、お客様価値の提案を徹底的に進め、その先に環境革新企業の実現が見えてくる」と説明した。

質疑応答のなかでも津賀社長はなんどもこのチャートを手に取りながら説明を行なった。

説明の最後に津賀社長は、「目指す姿は、高収益企業である。しかし、いまは、それを口にできる状況にはなく、まず最初のステップとして普通の会社になることを目指す。いまは、そのための改革が必要である。1カ月、3カ月、6カ月、9カ月といった時間軸で勝負したい。スピード感を持って、前向きに、必要な改革の手を打っていくことが、経営チームのチャレンジである」とし、「今朝、全社員には、スピード感があり、チャレンジ精神にあふれ、したたかで、ただしスーパー正直であるという会社でなければ、もはや生き残れない、という話をした。今年は新たな中期経営計画を策定する年であり、創業100周年を迎える2018年までの6年間を想定しながら、最初の3年の計画を作る。すでに4月から第一線の事業責任者をドメイン、マーケティング部門を横断して集まってもらい、全社課題の検討を進め、中期計画策定における課題を潰す活動をはじめている。新中期計画は下期中にまとめる予定である。全社をあげて、全員の衆知を集め、一致団結して新たなパナソニックを作っていきたい」とした。

■ 「テレビはもはや白物。コア事業ではない」

質疑応答のなかで、津賀社長は、テレビ事業に関しても説明した。

|

| 「テレビはもはや白物」と津賀社長 |

「テレビ事業は、売り上げは立っても、利益はでない。これはコア事業ではない」とし、「お客様から見れば、『空間』でどんなお役立ちをするのかということが大切。このチャートのなかで(説明に使った図を示しながら)、住宅空間のなかにテレビが入っているということは、テレビはもはや白物である。住宅のなかでも重要な位置を占めることになる。ただし、テレビをデバイスとしてばらした場合に、ディスプレイは住宅空間だけでなく、すべての空間での活用が可能。テレビという言葉、ディスプレイという言葉は分けて考えることが大切である」とした。

また、「コア事業という言葉は、プロダクトアウト(注:企業側の論理での製品企画/開発)的な言葉である。結果として、どんな事業がコア事業になるのかということはあるが、必ずしも売り上げの大きな事業がコア事業ではないというのが私の理解である。本社に来て、90あるビジネスユニットの売上高、収益性をグラフにして、徹底的に比較したが、収益の大きな事業が、必ずしも売り上げの大きな事業ではない。いま、我々に必要なのは収益を稼ぐ事業。これを大きく積んでいくことと、赤字事業を減らしていくことに尽きる。コア事業が良ければ、高収益企業になるというわけではない。白物家電は、大きな売り上げと利益の面で、事業の大きな柱である。こうした売り上げと利益が伴った事業が見つからないとパナソニックの再生はできない」と語った。

一方、テレビ事業に対する姿勢については、「収益優先でやる」ことを改めて明言。「テレビ事業は、昨年1年間でできる改革をやってきた。その結果、テレビ事業は赤字からの脱却が見えつつある。パネルについては、非テレビ用途への転換を図っているところであり、もう少し時間がかかるが、手応えを感じている。まずは、赤字脱却を目指すが、テレビというキーワードで絶えず成長を図るのかというとそうではない。収益とのバランスや、お客様へのお役立ちを考えていく。住宅空間のなかで、どんな役立ちをすれば、パナソニックがテレビ事業を持っている価値を生かせるのかということを意識していきたい」と語った。

|

さらに、ソニーと発表した有機ELの共同開発についても言及した。

津賀社長は、「ディスプレイデバイスの進化はまだこれからも起こる。そのなかで、有機ELという新たなディスプレイデバイスにとって重要な要件は、画がきれいであることに加え、物理的要件を変えることである。薄く、軽く、曲面にも対応できるという特徴もある。しかし、これをすべて自前で作ることはできないので、ある部分にフォーカスを当てて開発を進めている。現在、小さなサイズでこの実現が見えてきた。これを量産に向けたフェーズに移行させる段階に入ってきた。そこで、ソニーと協力しなから、技術開発を行なっていくことになる」とし、「だが、有機ELを使ったテレビとなると、価格を抜きには考えられない。一部のマニア、富裕層向けのマーケットはあるだろうが、それだけでやっていては採算にはあわない。目の玉が飛び出る価格でしか作れない。だが、ブランドを高めるという副次効果もあるのでそこはやりたいとは思っている。課題は価格をどこまで下げられるか。これが最大の挑戦である。リーズナブルな価格で作り上げられる技術にフォーカスしている。この実現が1年かかるのか、3年かかるのかはわからないが、いまのテレビの価格に近いところに持って行くには相当な時間がかかるだろう。まずは、価格はあわないが、量産として、ある程度つくれるところにまでは歩を進めたい。それが2014年なのか、2015年なのかは、やってみないとわからない。サンプルは作れるだろう。高いサンプルを作っても、テレビとは無縁の話になる」などとした。

また、ここ数年、韓国企業にデジタル分野で後塵を拝したことについても言及した。

ここでは、「パナソニックは、デジタル分野の大きな変化のなかにおいて、新たなインフラを立ち上げることに一生懸命取り組み、そのインフラの変化をリードする役割を担ってきた。先頭を走るので、自らデバイスを開発し、フォーマットをつくり、それを普及させなくてはならないという立場にあった。非常に重いしがらみのなかでデジタル化を推進してきた。その意味では、そうしたフェーズにあった2005年までは負けてはいなかった。しかし、それが一段落すると、今度は端末競争になってくる。そこでは、技術がモノをいうのではなく、デザイン、マーケティングが重要になってくる。そのフェーズにおいて、パナソニックは技術やモノづくりに自信を持っていたために、お客様視点での端末という商品を、十分に展開することができていなかった。また、日本のテイストとグローバルのテイストが違うということでも差が出た。これが、2006年~2011年であった。2012年から、パナソニックは、ハッと我に返り、デジタル事業に取り組んでいる。この4つの空間のチャートのなかで、新たなテレビの存在を位置づけていきたい」と語った。

クラウド事業に関しても言及。津賀社長は、再びチャートを示しながら、「将来は、このすべての領域でクラウドベースのサービスを行ないたい。その点では、アップルと同じクラウドの考え方をしているわけではない。また、お客様の期待に応えられないような、ひとりよがりの姿で、ビジネスをやることもできない。お客様はなにを期待しているのかを早急に明確にし、それを実現する形として、クラウドを使わなければ十分なサービスができないというのが我々の考え方である」と語った。

またグローバル戦略についても、チャートを用いて説明。「このチャートに、『地域』の軸を掛け合わせると、どこで成長性が見込めるのか。地域ごとにそれを問うのも、このチャートの目的である。日本では4つの空間が、すべて埋まっているが、北米、欧州、インド、アフリカではどうか。そうすると、どこにフォーカスをするべきかが全社規模で見えてくる。いままでは、家電製品を、できるだけグローバルに共通なものとして売っていくという、販売主体のグローバル化をしてきた。しかし、それでは通用しないこともわかってきた。各地域向けの商品開発へと、仕組みを変えているところである。これはコンシューマ分野における手法だが、コンシューマだけでなく、パナソニック全体として取り組む必要がある。これによって、アジア、新興国での成長も図る」と語った。

一方で、2月の次期社長内定から6月27日の社長就任までの取り組みについても言及した。

津賀社長は、「パナソニックは縦割り企業であり、役員でも全社の状況を知る、議論する機会は少ない。まず知識を増やさなくてはならないと考え、私は、知らないことを知ることに時間を割いてきた。電工、三洋電機のほか、パナソニックのなかではあまり光が当たらない溶接機部門やパナホームなどを訪問し、素人ならではの質問を繰り返し、どんな思いでやってきたのかを知ろうと考えた。しかし、社長就任が近づくにつれて、たくさん知ったが、それだけでは単に中小企業の集合体であり、社内外にメッセージが出せない。これをモデル化して、うまく方向性を伝えるにはどうすればいいのかということに時間を割いた」としたほか、「私は、売上高約3,000億円のオートモーティブ社のあとに、その5倍となるAVC社を担当し、さらにそれの5倍となるパナソニック全体をみることになる。私が社員と1対1で接する時間は少ない。そこで、私がなにを考え、チームワークをどう考えていくか。本社を改革する意味はなにかを、33万人のグループ社員に対して、わかりやすく伝えるのが、新たな経営チームとしての役割であり、それを通じて、理解してもらいたい。今日は社員にも思ったことをズバっと言ったので、反応してくれるだろう」などとした。

本社機能の改革については、「R&D部門や情報システム部門などを含めて約7,000人の本社部門の社員がいるが、これを早期退職制度を活用して半減させるといったことはない。大切なのは、なにがコアの仕事なのかということ、そこを強化することが大切である。この規模は小さければ小さいほどいい。ここには、ドメインの人に異動してもらったり、外部の優秀な人材も活用したい。その規模が100人なのか、200人なのかは決まっていない。一方で、新本社の対極にあるビジネスユニットやマーケティング部門も、見える化し、無駄を省いていく必要がある」などとした。

また、昨日行なわれた株主総会については、「これまでのパナソニックの株主総会は、どちらかというとファンに囲まれたものであった。今年もそうした株主が参加したと思っているが、もう限界だという気持ち、復活させてほしいという強い思いを感じた。もっと大声で感情的な意見や、動議が出るという最悪のことも想定したが、そうしたこともなく終わることができた。それだけに経営幹部の心に響くところも大きかった。私も真摯に受け止めている」などとした。

(2012年 6月 28日)

[ Reported by 大河原 克行]